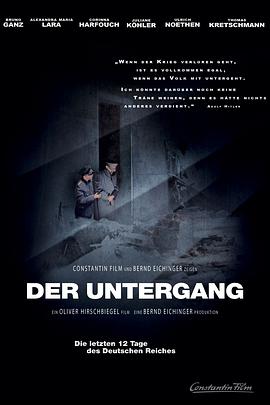

帝国的毁灭 (2004) 豆瓣 IMDb Min reol TMDB

Der Untergang

8.8 (454 个评分)

导演:

奥利弗·希施比格尔

演员:

布鲁诺·冈茨

/

亚历山德拉·玛丽亚·拉娜

…

其它标题:

다운폴

/

ヒトラー ~最期の12日間~

…

本片取材自约阿希姆·费斯特2002年的著作《希特勒的末日》和希特勒的私人秘书特劳德尔·荣格同年的回忆录《直到最后时刻》,曾获得奥斯卡最佳外语片奖的提名。 荣格自从1942年被希特勒雇佣为秘书后,转眼到了1945年3月,苏联大军兵临城下,纳粹德国政府内人心惶惶。不但重要的亲信希姆莱和戈林相继叛离希特勒而去,而且军队人手不足,连平民和小孩都被迫送上战场,看不到希望的将军也整日借酒消愁...这是一部纪实性电影,逼真地反映了希特勒人生的最后12天,第三帝国最后的日子。苏联红军已经攻入柏林,希特勒和情妇爱娃也躲到了掩体下。爱娃知道自己是来陪希特勒一起共赴黄泉的,但她并不后悔。即使在她向希特勒为妹夫求情遭拒绝后,她也和希特勒一起举办了最后一次的婚礼。希特勒的忠实追随者戈倍尔决心全家一起陪着元首殉葬。他共有7个孩子,他和妻子坚决不让自己的孩子们在没有帝国的天空生长,在希特勒和爱娃自杀后也一同自杀。令人不胜感慨。历史的真实通过镜头一幕幕重现。