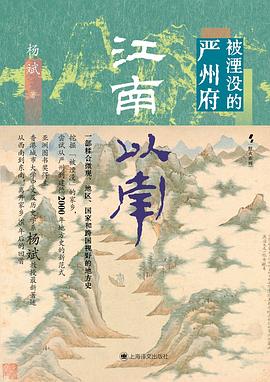

江南以南 [图书] 豆瓣

作者:

杨斌

上海译文出版社

2025

- 7

一部糅合微观、地区、国家和跨国视野的全球史

挖掘“被湮没”的家乡,尝试从严州到建德 2000 年地方史的新范式

亚洲图书奖得主,香港城市大学中文及历史学系杨斌教授最新著述,从西南到东南,离开家乡 35 年后的回首

1. 独特的地域视角,打捞被遗忘的“江南以南”。聚焦长期被主流江南研究忽略的严州府(浙西南山区),揭示一个行政湮没、文化断裂的“非典型江南”。打破“江南=富庶水乡”的刻板印象,展现山地、移民、战乱交织的复杂江南边缘地带。

2. 微观全球史的典范式写作,小地方的大视野。微观上,如坌柏村寡妇汪吴氏的抗争、九姓渔民的方言;区域上,如严州在江南与徽州间的尴尬定位;国家上,如作为南宋京畿腹地、太平天国战场;跨国上,如元代鄂多立克记录的浮桥、越南的杨太后信仰、沙俄使节的严州见闻。《江南以南》的写作突破地方史局限,将山区小县置于贡道、传教路、难民路等跨国网络中,揭示其意想不到的全球性联结。

3. 家乡情怀与学术厚度并重,个人史与宏大史的融合。作者以乾潭镇原住民的视角,书写故乡沉入水底的创伤记忆(如重绘被淹前的乾潭镇)。结合方志、小说(《水浒传》《醒世恒言》)、域外文献(沙俄使节记录)、口述访谈,打破官方史料垄断。质疑“路径依赖”理论,强调外来冲击(战乱、移民、工程)如何颠覆本地“稳定不变”的假象。

4. 跨学科研究与人文关怀。在地方史书写的基础上,融汇人文地理、社会学、文化史与女性史等学科视角,兼顾历史叙事与人文洞察,关注普通村落与弱势群体的命运。如剖析太平天国后移民重塑人口(台州、浦江、青田移民取代原住民),解构“本土”神话。挖掘九姓渔民方言、捐田寡妇的父权抗争、湮没村落的山林经济贡献,展现底层的能动性。

5. “被湮没”的历史重现。以“湮没”概念为核心,既指区域行政与地貌被水淹没,亦指历史记忆的遗忘,以“被淹没”象征严州在历史叙事中的消逝,呼应“遗忘即沉没”的史学哲思,凸显本书作为“被遗忘之地”的纪念与唤醒意义。

近几十年,中国历史的研究当中,地区分析的框架逐渐为人接受。在施坚雅提出的九大宏观区域[华北、西北、东北、长江上游、长江中游、长江下游(或长三角,也即江南)、东南、岭南、西南]当中,江南(以及华南)独树一帜,关注最多,成就最多,影响也最大。学术界讨论的江南,狭义上说,指镇江以东的江苏南部和浙江北部地区,其中杭州府居于最南面,而严州,正在杭州以南。在近两千年的历史上,严州府一直与杭州府相提并论,却既非江南(地理),又非闽浙(文化)。《江南以南》,以微观、地区、国家以及跨国视野数者相结合,试从地理、政治、经济、人文诸多方面,重述严州(建德)的地方史。挖掘“被湮没”于水下和历史中的严州府,是历史叙事的努力,也是作者出走万里、回望故土的思古幽情。历史学者、作家杨斌,带着自己的独特情感与视角,广集史料文献,撰写出一本不一样的地方史与家乡史:全书除“序”和“后记”之外,共有十四章,从建德这个浙西南山区小县的地理独特性——异于北邻的江南地区写起,揭示了该地区是在与国家建构的相互过程中得以形成的,同时勾勒了这个不沿海的内陆山区如何在跨国的交流中忝有一席之地。

挖掘“被湮没”的家乡,尝试从严州到建德 2000 年地方史的新范式

亚洲图书奖得主,香港城市大学中文及历史学系杨斌教授最新著述,从西南到东南,离开家乡 35 年后的回首

1. 独特的地域视角,打捞被遗忘的“江南以南”。聚焦长期被主流江南研究忽略的严州府(浙西南山区),揭示一个行政湮没、文化断裂的“非典型江南”。打破“江南=富庶水乡”的刻板印象,展现山地、移民、战乱交织的复杂江南边缘地带。

2. 微观全球史的典范式写作,小地方的大视野。微观上,如坌柏村寡妇汪吴氏的抗争、九姓渔民的方言;区域上,如严州在江南与徽州间的尴尬定位;国家上,如作为南宋京畿腹地、太平天国战场;跨国上,如元代鄂多立克记录的浮桥、越南的杨太后信仰、沙俄使节的严州见闻。《江南以南》的写作突破地方史局限,将山区小县置于贡道、传教路、难民路等跨国网络中,揭示其意想不到的全球性联结。

3. 家乡情怀与学术厚度并重,个人史与宏大史的融合。作者以乾潭镇原住民的视角,书写故乡沉入水底的创伤记忆(如重绘被淹前的乾潭镇)。结合方志、小说(《水浒传》《醒世恒言》)、域外文献(沙俄使节记录)、口述访谈,打破官方史料垄断。质疑“路径依赖”理论,强调外来冲击(战乱、移民、工程)如何颠覆本地“稳定不变”的假象。

4. 跨学科研究与人文关怀。在地方史书写的基础上,融汇人文地理、社会学、文化史与女性史等学科视角,兼顾历史叙事与人文洞察,关注普通村落与弱势群体的命运。如剖析太平天国后移民重塑人口(台州、浦江、青田移民取代原住民),解构“本土”神话。挖掘九姓渔民方言、捐田寡妇的父权抗争、湮没村落的山林经济贡献,展现底层的能动性。

5. “被湮没”的历史重现。以“湮没”概念为核心,既指区域行政与地貌被水淹没,亦指历史记忆的遗忘,以“被淹没”象征严州在历史叙事中的消逝,呼应“遗忘即沉没”的史学哲思,凸显本书作为“被遗忘之地”的纪念与唤醒意义。

近几十年,中国历史的研究当中,地区分析的框架逐渐为人接受。在施坚雅提出的九大宏观区域[华北、西北、东北、长江上游、长江中游、长江下游(或长三角,也即江南)、东南、岭南、西南]当中,江南(以及华南)独树一帜,关注最多,成就最多,影响也最大。学术界讨论的江南,狭义上说,指镇江以东的江苏南部和浙江北部地区,其中杭州府居于最南面,而严州,正在杭州以南。在近两千年的历史上,严州府一直与杭州府相提并论,却既非江南(地理),又非闽浙(文化)。《江南以南》,以微观、地区、国家以及跨国视野数者相结合,试从地理、政治、经济、人文诸多方面,重述严州(建德)的地方史。挖掘“被湮没”于水下和历史中的严州府,是历史叙事的努力,也是作者出走万里、回望故土的思古幽情。历史学者、作家杨斌,带着自己的独特情感与视角,广集史料文献,撰写出一本不一样的地方史与家乡史:全书除“序”和“后记”之外,共有十四章,从建德这个浙西南山区小县的地理独特性——异于北邻的江南地区写起,揭示了该地区是在与国家建构的相互过程中得以形成的,同时勾勒了这个不沿海的内陆山区如何在跨国的交流中忝有一席之地。