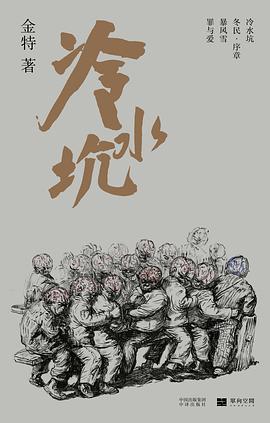

冷水坑 [图书] 豆瓣

《冷水坑》:冷水坑矿区日益衰败。听说政府下拨的补偿款被人卷走,矿工之子段铁马深夜骑行,前往堵截。一路上,他翻山穿林过河,与人狭路相逢,与鬼迎面对峙。冷水坑过往的记忆,今日的怨愤,缠绕着生者与亡魂,而它的未来,犹在苍莽凛冽的野风之外。

《冬民·序章》选自金特未完成长篇小说《冬民》:他是冬洲的“多余人”,一个“精神小伙儿”,一个酒蒙子。他无法顺从父亲的安排进入体制,他不反抗也不合作,沉溺于一种神秘主义式的自暴自弃。有一天,他遇上了一个下岗工人兼出租车司机,在酒精的烈焰中,他不知不觉卷入了这位出租车司机的灵魂困境和人生悲剧。

《暴风雪》写一位女士在暴风雪中寻找自己的丈夫,以及遭遇各式人物的故事。暴风雪撕扯下人与人之间的隔阂,又重新凝固。

《罪与爱》写一对夫妻各自一天的生活。丈夫是市规划局的一位年轻的科长,爱好思考,希望通过自己的思想劳动,把握合理运用权力的尺度,建立良性的劳动秩序。但他在单位里却格格不入,被人揶揄为“机关堂吉诃德”,虽自命清高,终不免为这个系统所任意摆弄。妻子是一名助理律师,她接手的案子涉及一位小说家嫌疑人。随着对案情的深入了解,她对自己,对自己与丈夫、自己和世界的关系,有了全新的领悟。

四篇小说,虽然彼此独立,其间却有蛛丝般的隐秘勾连。冷水坑的矿灯虽已熄灭,地火却仍在冬洲大地之下涌动奔突,并透过一个个畸零的灵魂喷发出来,化作无尽的狂言谵语。