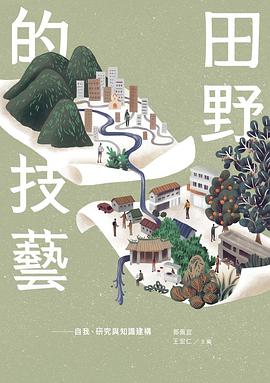

自我、研究與知識建構

郭佩宜/主編 / 王宏仁/主編

简介

「田野」不只是去一個地方;「田野」是一種理解的過程 田野是什麼? 田野就是「田野工作」(fieldwork),這個概念誕生於20世紀初,人類學祖師爺馬凌諾斯基在初步蘭群島的研究方式成為人類學方法論和認識論的核心──與當地人共同生活、學習當地語言和文化、參與觀察──人類學學徒必須經歷超過一年的田野洗禮,才能「轉大人」。田野彷彿是人類學的成年禮,但田野過程中,研究者的角色、主觀經驗、與當地的互動、權力位階關係、政治歷史脈絡等,都會影響其對當地文化的認識與詮釋。 如何理解?何謂客觀?是研究者們在異地不斷反思的課題。 20世紀中,李維史陀《憂鬱的熱帶》投下了一顆震撼彈。田野中人性面的書寫、研究者的現身,成為另一種思考及書寫趨勢,也引發更多討論及爭辯。到了世紀末,不僅田野地點、研究對象改變了,研究者更來自四面八方,不限於英美主流文化圈;「田野」也不再是人類學的專利,社會學、政治學、地理研究等,只要有機會接觸「他者」,同樣都必須面臨田野的難題。一百年前帶有濃厚殖民意味的田野,似乎有了不一樣的面貌。 田野其實也是「故事」;研究者「走進」別人生活、

contents

新版序

導論:非關田野,非關技藝/郭佩宜、王宏仁

第一部 剛到田野就跌一跤

田野中的地雷:我的砂拉越經驗/林開忠

遇見田野,遇見官僚體制/張雯勤

賦格曲一

第二部 田野尷尷尬尬──從文化包袱到文化體悟

我不是「白人」:一個人類學家的難題/郭佩宜

不是穿綠色制服的都是軍人:田野想像的落差/王宏仁

交錯與反照的身影:竹富島民、女兒與我/趙綺芳

賦格曲二

第三部 田野非常政治

政治的人類學,人類學的政治:田野工作的道德想像/莊雅仲

「危險」的人類學家/容邵武

後台故事:做田野與寫文章/龔宜君

從排灣族的命名談起:田野關係的建立與政治/顧坤惠

賦格曲三

第四部 田野和生命的協奏曲

經驗、情感與人類學的詮釋:我與花蓮Truku人/邱韻芳

田野意向與祖先的凝視/林秀幸

賦格曲四