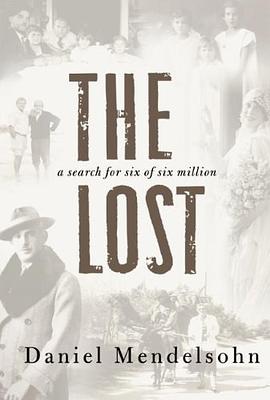

In this rich and riveting narrative, a writer’s search for the truth behind his family’s tragic past in World War II becomes a remarkably original epic—part memoir, part reportage, part mystery, and part scholarly detective work—that brilliantly explores the nature of time and memory, family and history.

The Lost begins as the story of a boy who grew up in a family haunted by the disappearance of six relatives during the Holocaust—an unmentionable subject that gripped his imagination from earliest childhood. Decades later, spurred by the discovery of a cache of desperate letters written to his grandfather in 1939 and tantalized by fragmentary tales of a terrible betrayal, Daniel Mendelsohn sets out to find the remaining eyewitnesses to his relatives’ fates. That quest eventually takes him to a dozen countries on four continents, and forces him to confront the wrenching discrepancies between the histories we live and the stories we tell. And it leads him, finally, back to the small Ukrainian town where his family’s story began, and where the solution to a decades-old mystery awaits him.

Deftly moving between past and present, interweaving a world-wandering odyssey with childhood memories of a now-lost generation of immigrant Jews and provocative ruminations on biblical texts and Jewish history, The Lost transforms the story of one family into a profound, morally searching meditation on our fragile hold on the past. Deeply personal, grippingly suspenseful, and beautifully written, this literary tour de force illuminates all that is lost, and found, in the passage of time.

THE LOST:

A SEARCH FOR SIX OF SIX MILLION

NATIONAL BOOK CRITICS CIRCLE AWARD, WINNER

NATIONAL JEWISH BOOK AWARD, WINNER

SALON BOOK AWARD, WINNER

PRIX MÉDICIS (France), WINNER

PREMIO WIZO-ADEI (Italy), WINNER

LOS ANGELES TIMES BOOK PRIZE, FINALIST

DUFF COOPER PRIZE (U.K.), FINALIST

BARNES & NOBLE “DISCOVER” PRIZE, 2ND PLACE

NEW YORK TIMES NOTABLE BOOK OF THE YEAR

AMAZON BEST HISTORY BOOK OF 2006

NEW YORK TIMES BESTSELLER

INTERNATIONAL BESTSELLER (FRANCE, ITALY, ISRAEL, NORWAY)