筆記

一,對美術這個詞的定義的反思。美術一詞來源於西方。“為觀賞而創作的藝術品和创作这类作品的艺术家均出现于魏晋时期;在此之前的青铜、玉器和画像等作品首先是为礼仪和實用目的制作的,其作者则大多是无名工匠。雖然這些作品在晚近歷史中獲得了重要的商業和美術價值,但这些价值均为后代的附加和转化。”p7

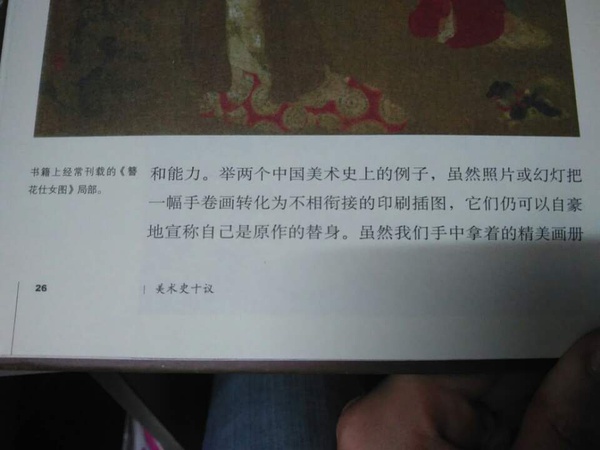

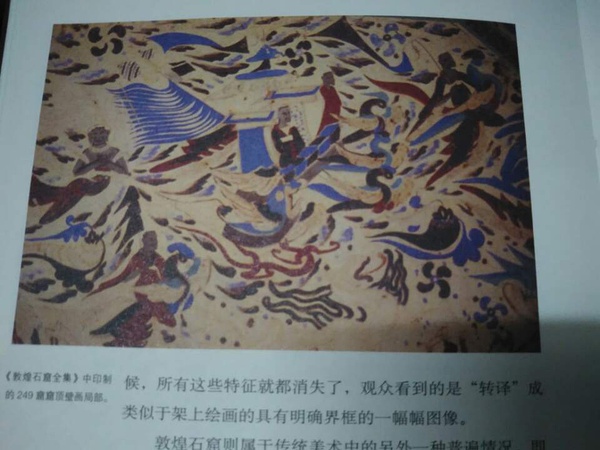

二,對圖像的轉譯與美術的釋讀。有摄影技术开始,对美术史的解读就大多建立在对实物照片的解读上。虽然从某个角度来说,照片可以代替實物进行分析,并且做到对细节的分析。但是对于还原作品本身的環境和歷史性各方面,還是需要反思。

三,美術史與美術館。20世纪70到80年代以前,美术馆和美术史教育是相互促进的。到了70到80年代以后,新一代的美术史研究希望把作品放在一个大的社会环境中去观察,因而出现反正统的性质,他们尽量像人文和社会科学学科靠拢,而疏远和美术馆的联系。美术馆则因为它逐渐从美术史界当中分离,而建立了自己独立的社会经济文化地位,因为赞助商企业和政府的原因,变得更加的趋向民众化。当这些都过去以后,应该加强美术史和美术馆之间的联系。

四,美術的歷史物質性。美术史逐渐回归到对实物的考察,但是这个實物並不等於原物,實物所对应的只是现在所能看到的东西但并不代表它做为一个器物本身它原来所处的时代的状态。比如很多传世的卷轴画在它当初的、最原初的状态应该是作为屏风或者是壁画。

五,重構中的美術史。美术室重构的可能性和他应该有的方向,这种重构应该打破对于不同时期、国家、不同美术传统这些东西的壁垒。

六,書寫美術史的開與合。「開」就是打破地域,時間,空間這些而討論的不斷聯繫的一種歷史,「合」就是比如商周的青銅和漢代的畫像石,是中國那時候獨有的、限定在一個區域範圍,一個時代的現象。中國的美術史的重構需要這兩種思維一起運作,“中國美術史的重構不但可以是循序漸進的線性發展,也可能是對不相銜接的曆史時期中美術潮流的比對。”

七,從墓葬看對美術史重構的更新。墓葬是中國特有,值得花氣力研究的,卻沒形成一個學科的學科。墓葬一般的考古發掘報告主要停留在對器物的分類研究,對墓葬本身形製和結構篇幅很少。基本上都是對器物按材質分類,然後列舉分析。但是對於墓葬本身的考慮,需要結合還原的現場,對器物所在的位置和功能考慮,為什麼要這樣擺放,組合形式是什麼,目的何在。從而推測這種墓葬形製的原因和風俗的形成年代。這樣可以更全面的了解墓葬,以及把墓葬作為單獨附屬學科的可能性。

八,經典作品與美術史寫作。這節基本上列舉了現象,思考少了一些。經典作品和美術史的形成相輔相成吧,以後可能可以更加開闊,稍稍跳出業已形成的經典作品的敘述之外。

九,美術史的形狀。其實我還沒懂他說的時間的形狀書裡說的“連接性解答”。。。但是總的就是美術史的建立可以把宏觀和微觀結合而不是對立,從而找到一種任何時刻的歷史都是反映當時對前史的思考,都是一種持續性的演變。

十,紀念碑性的回顧。他討論的和另一個學者的分歧,各種問題的反思,最後的想法就是希望能有不同的視角來看美術史,分析不同的問題,不是一種思維去看不同問題。能有更大更全面的視野,在一個綜合的環境之下,去看美術,或者看美術中的一個小問題。這點也是我想要有的。

終於看完了。。算是完成了最近的一個目標。。還是稍稍開闊一些。