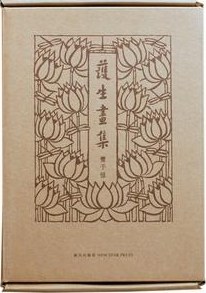

护生画集(全七册) [图书] 豆瓣

作者:

丰子恺 绘

新星出版社

2012

- 10

版次:2012年9月第一版

规格:165×235毫米

册数:全七册(内含《护生画集》第一集至第六集计六册,繁体筒页线装;《护生画集·释文》一册,简体横排平装)

用纸:线装用纸为55克特种轻型纸;释文为70克纯质纸

定价:420元

出品:读库

出版:新星出版社

丰子恺先生一生笔耕六十余年。在这六十多年内,有一部作品前后相继创作的过程长达四十六年(一九二七至一九七三年),这就是《护生画集》。自《护生画集》第一册于一九二九年二月问世以来,该画集(全套六册)在佛教界、文艺界和广大普通读者中广泛流传,影响深远。全套作品(字画各四百五十幅)由丰子恺作画;第一集和第二集的文字为弘一法师题写、第三集为叶恭绰撰写、第四集和第六集为朱幼兰题写、第五集为虞愚书写。它是佛教界、文艺界诸位先贤、大师们绝世合作的结晶,是一部不可多得的文化精品。本书以全集的方式出版《护生画集》,收录了六集全部字画作品,并对全集中的文字做了精心校订,以简体中文另排为一册“释文”。本书也是一套值得珍藏的作品,书中的绘图是丰子恺先生漫画风格的代表作品,所倡爱生敬养思想对现世也有一定意义。

规格:165×235毫米

册数:全七册(内含《护生画集》第一集至第六集计六册,繁体筒页线装;《护生画集·释文》一册,简体横排平装)

用纸:线装用纸为55克特种轻型纸;释文为70克纯质纸

定价:420元

出品:读库

出版:新星出版社

丰子恺先生一生笔耕六十余年。在这六十多年内,有一部作品前后相继创作的过程长达四十六年(一九二七至一九七三年),这就是《护生画集》。自《护生画集》第一册于一九二九年二月问世以来,该画集(全套六册)在佛教界、文艺界和广大普通读者中广泛流传,影响深远。全套作品(字画各四百五十幅)由丰子恺作画;第一集和第二集的文字为弘一法师题写、第三集为叶恭绰撰写、第四集和第六集为朱幼兰题写、第五集为虞愚书写。它是佛教界、文艺界诸位先贤、大师们绝世合作的结晶,是一部不可多得的文化精品。本书以全集的方式出版《护生画集》,收录了六集全部字画作品,并对全集中的文字做了精心校订,以简体中文另排为一册“释文”。本书也是一套值得珍藏的作品,书中的绘图是丰子恺先生漫画风格的代表作品,所倡爱生敬养思想对现世也有一定意义。