标签: “史学理论”

历史意识的维度 [图书] 豆瓣

Dimensions de la conscience historique

作者:

[法国] 雷蒙·阿隆

译者:

董子云

华东师范大学出版社

2017

- 1

《历史意识的维度》汇集了雷蒙•阿隆在20世纪五六十年代所写的论文,从不同的角度阐明了两种历史:一种是我们生活于其中的历史,另一种则是我们思索的历史。作者旨在清楚地说明有关历史知识的诸多问题,与有关历史中存在的那些问题之间有何联系,试图通过参照当下时代的主要特征,来理解我们的历史意识。如果将《历史意识的维度》当作雷蒙•阿隆1938年博士论文《历史哲学导论》的延续的话,我们可以说,它实现了相对于这篇论文的转向。而阿隆对于历史学家的讨论也许构成了《历史意识的维度》一书最有吸引力的方面,并在诸多方面预告了之后将要出版的《回忆录》。

后现代主义与史学研究 [图书] 豆瓣

作者:

黄进兴

三联书店

2008

通过介绍后现代的名家经典著作,梳理了后现代主义与史学的关联,审视后现代主义对史学研究的冲击。作者首列主题,辅以学术源流,再举出代表性的人物,最后给予个人品评,希望能通过这样的方式掌握后现代史学的来龙去脉,并明了其得失。

治史三书 [图书] 豆瓣

作者:

严耕望

辽宁教育出版社

1998

- 3

本书的作者是一位埋头治学、工夫扎实、成就卓著的真学者,所谈的都是切身的真甘苦;同时,他这部书又包括《治史经验谈》《治史问答》、《钱穆宾四先生与我》三书之间相互牵涉内容更广,语言更详。对于我们研究史学有很大的借鉴作用。

本书虽然作者自认为是随意漫谈、个人体验。但它却有作者认为的一些要点。从原则上:它是从大处着眼小处着手,以具体问题为先着,从基本处下工夫;固守一定原则,不依傍,不斥拒,能容众说(包括各种理论与各种意见),随宜适应,只求实际合理,不拘成规。方法是:坚定意志,集中心力,以深锲精细为基础,而致意于组织系统化。目标在:真实,但期人人可信赖,有一砖一瓦之用;最后一篇特措意于日常生活与人生修养,要锻炼自己成为一个健康纯净的"学术人",此实为学术成就的最基本条件。至于探索问题的技术,则本编少涉及。因为技术细节,很难具体言之。总而言之,本书内容涉及范围非常广泛,非常值得广大热爱历史的读者和历史研究者认真研读。

本书虽然作者自认为是随意漫谈、个人体验。但它却有作者认为的一些要点。从原则上:它是从大处着眼小处着手,以具体问题为先着,从基本处下工夫;固守一定原则,不依傍,不斥拒,能容众说(包括各种理论与各种意见),随宜适应,只求实际合理,不拘成规。方法是:坚定意志,集中心力,以深锲精细为基础,而致意于组织系统化。目标在:真实,但期人人可信赖,有一砖一瓦之用;最后一篇特措意于日常生活与人生修养,要锻炼自己成为一个健康纯净的"学术人",此实为学术成就的最基本条件。至于探索问题的技术,则本编少涉及。因为技术细节,很难具体言之。总而言之,本书内容涉及范围非常广泛,非常值得广大热爱历史的读者和历史研究者认真研读。

记忆,历史,遗忘 [图书] 豆瓣 谷歌图书

La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli

作者:

[法] 保罗·利科(Paul Ricoeur)

译者:

李彦岑

/

陈颖

华东师范大学出版社

2017

- 9

在过去的几十年中,记忆问题受到越来越多历史学家和哲学家的关注。在《记忆,历史,遗忘》一书中,法国哲学家保罗·利科在细致研读亚里士多德、柏拉图、笛卡尔、康德、哈布瓦赫与诺拉等诸多思想家的基础上,考察了记忆、历史与遗忘三个主题之间的关系。第一部分以现象学方法来处理历史与记忆之术的关系。第二部分通过重新讨论历史知识的本质及其真理问题来评述史学家最近撰述的著作。第三部分探讨的是在历史条件下,把遗忘作为记忆的一种情形的必要性,以及思考是否可能存在着与快乐记忆相平行的快乐遗忘。

法国现任总统马克龙在求学期间,曾参与本书的编辑整理工作。

法国现任总统马克龙在求学期间,曾参与本书的编辑整理工作。

历史人类学导论 [图书] 豆瓣 谷歌图书

作者:

雅各布·坦纳

译者:

白锡堃

北京大学出版社

2008

- 10

写这本书的想法,是我在2001—2002学年的时候,因参与柏林科学讲座而逗留柏林期间产生的。在哈伦湖畔举行的那期讲座,气氛很是促人思考,而且富有跨学科挑战的特色。那种挑战性不仅给人带来了许多启发,而且还在理智上给人留下了某种没有核心的感觉。与会专家运用的是各种五花八门的专业语言,表现出科学之不统一当时每天都能体验到这种不统一。面对这种无法一目了然的局面,你该怎么办呢?难道你该重新退回自己学科的象牙塔里,以便在跨学科的混乱一团之中标明自己的明确立场?抑或你该冒着这样一种危险,就是可能给别人留下自己仿佛是个无忧无虑的科学百科业余爱好者似的,对一切都感兴趣?我曾试图避免做出这种非此则彼的选择,不过却明确地侧重了扩大我的视野。假如没有我在那年获得的种种启发和鼓励,我是根本写不成这本书的(从一个史学家的眼光来看,这本书涉足了许多不同的新领域)。因此,我想首先感谢那次柏林科学讲座。

2002年秋,我到了我在跨学科迷宫里从事科学活动的第二站,即设在柏林的马克斯普朗克科学史研究所)。是汉斯约尔格•莱茵贝格尔和米夏埃尔•哈格纳两位先生邀请我去的。所以我要感谢他们。我在那里工作期间,跟彼得•舍特勒尔先生进行的多次讨论,对我构想本书也十分重要。关于史学和大脑研究之间关联的初步思考,则是2003年春,我在柏林的马克•布洛赫中心的一次报告中提出的。在2003—2004学年的冬季学期,我享受了一次教授休假,并在巴黎的人文科学院逗留了一段时间。事实证明,那对我写作此书是一次极好的推动和促进。莫里斯•埃玛尔的邀请,把我从本国行政式的大学教学科研活动中解脱出来,再次为我提供了不受干扰地专事写作的机会。在那段时间,我跟好几位法国的史学家进行了交谈,特别是萨比娜•洛里加女士和该科学院研究员彼得•贝克尔先生,从而在这个课题上为我打开了新的眼界。

在澄清各种问题方面,埃贝哈德•奥尔特兰德)、多丽丝•考夫曼和瓦伦丁•格勒布纳,都曾是我的在行的谈话伙伴。另外,我从《历史人类学》杂志的编者同人那里,得到了许多启发。给我启发的还有达维德•古格里)、米夏埃尔•哈格纳、米夏埃尔•汉佩和菲利普•萨拉赞,他们都是跟我一起在知识史研究中心(Competence Center for the History of Knowledge)工作的同事。这个中心是苏黎世大学和瑞士联邦技术大学共同组建的一个机构,作为两校的合作项目。我们的这些讨论表明,历史人类学这种东西是一个有着多副面孔的题目,在这个题目里,许多现实性的争议层见叠出;而这些讨论,也展现了不少理论上的分歧。凡是我跟他们讨论过我这本书的那些人,都给我出过许多点子,只是我在书中并未专门标出是谁贡献的想法罢了;不过全书的论证线索,以及书中未予论述或仍未论述明白的问题,则全由笔者个人负责。在本书定稿的最后阶段,我很信赖出版社专心致志的编审部;此外还有阿里亚娜•温克勒女士,她在审阅我的书稿时不仅表现了形式上的一丝不苟,而且还证明她在内容方面也是在行的。

我在撰写此书期间,尤其是我在柏林的克罗伊茨贝格专事写作的那段时日里,真是如同不畏艰险地在崎岖不明的哲学思维小路上攀援摸索一样。多亏西蒙娜•马伦霍尔茨总是给我提供许多充满思想火花的点拨,才多次把我带回到坚实的思维道路上来。要不然的话,这部论及一个无边无际的课题的手稿怕是永远也完成不了。特向她专门致谢。

目录

《历史的观念译丛》总序/Ⅰ

鸣谢/1

第一章 绪论:人类学的混沌状态/1

第一节虚拟世界里的食人者/1

第二节定义与分类/4

第三节问题与命题/10

第四节目的与结构/15

第二章 从启蒙运动时期的惊诧到1900年前后的危机意识/27

第一节历史学与人学/27

题外话:“机器先生”——拉美特利/30

第二节人类学与种族分类/33

题外话:福柯对人类学“睡眠”的批判/37

第三节世纪末的史学危机 /39

第四节体质人类学与哲学人类学/41

第三章 20世纪的历史学与人类学/53

第一节来自法国的革新:年鉴派史学家/54

第二节欧美历史人类学的研究取径/61

第三节历史人类学在德国的发展趋势与论争 /63

第四节单页插图?档案馆里的田野考察与田野

考察时的寻踪觅迹/68

第四章 历史人类学的问题与视角/83

第一节“具体的人”是虚构吗?/83

第二节微观史学与行为理论/86

第三节微观视角与宏观视角以及“等级游戏”/93

第四节日常、习惯、重复结构:稳定与演变/99

第五节肉体体验与身体技术/102

第五章 从自然科学研究看人/119

第一节关于“尚未确定的动物”的若干论断/119

第二节社会生物学的归纳与进化论的普遍化/123

第三节大脑里的文化:神经学认识 /127

第四节有限理性与日常启发学/131

第五节跨学科对话的问题与机遇/134

第六章 历史与对称人类学/147

第一节 循环性与相互作用/148

第二节 劳动与媒介:制造工具的动物之作为符号动物/150

题外话:文字之作为传播媒介和人类实践/154

第三节 信息论、控制论人类学、技术/156

第四节 理解的可能与局限/159

结 语 “理性的人”/169

参考文献/175

译者附语/227

2002年秋,我到了我在跨学科迷宫里从事科学活动的第二站,即设在柏林的马克斯普朗克科学史研究所)。是汉斯约尔格•莱茵贝格尔和米夏埃尔•哈格纳两位先生邀请我去的。所以我要感谢他们。我在那里工作期间,跟彼得•舍特勒尔先生进行的多次讨论,对我构想本书也十分重要。关于史学和大脑研究之间关联的初步思考,则是2003年春,我在柏林的马克•布洛赫中心的一次报告中提出的。在2003—2004学年的冬季学期,我享受了一次教授休假,并在巴黎的人文科学院逗留了一段时间。事实证明,那对我写作此书是一次极好的推动和促进。莫里斯•埃玛尔的邀请,把我从本国行政式的大学教学科研活动中解脱出来,再次为我提供了不受干扰地专事写作的机会。在那段时间,我跟好几位法国的史学家进行了交谈,特别是萨比娜•洛里加女士和该科学院研究员彼得•贝克尔先生,从而在这个课题上为我打开了新的眼界。

在澄清各种问题方面,埃贝哈德•奥尔特兰德)、多丽丝•考夫曼和瓦伦丁•格勒布纳,都曾是我的在行的谈话伙伴。另外,我从《历史人类学》杂志的编者同人那里,得到了许多启发。给我启发的还有达维德•古格里)、米夏埃尔•哈格纳、米夏埃尔•汉佩和菲利普•萨拉赞,他们都是跟我一起在知识史研究中心(Competence Center for the History of Knowledge)工作的同事。这个中心是苏黎世大学和瑞士联邦技术大学共同组建的一个机构,作为两校的合作项目。我们的这些讨论表明,历史人类学这种东西是一个有着多副面孔的题目,在这个题目里,许多现实性的争议层见叠出;而这些讨论,也展现了不少理论上的分歧。凡是我跟他们讨论过我这本书的那些人,都给我出过许多点子,只是我在书中并未专门标出是谁贡献的想法罢了;不过全书的论证线索,以及书中未予论述或仍未论述明白的问题,则全由笔者个人负责。在本书定稿的最后阶段,我很信赖出版社专心致志的编审部;此外还有阿里亚娜•温克勒女士,她在审阅我的书稿时不仅表现了形式上的一丝不苟,而且还证明她在内容方面也是在行的。

我在撰写此书期间,尤其是我在柏林的克罗伊茨贝格专事写作的那段时日里,真是如同不畏艰险地在崎岖不明的哲学思维小路上攀援摸索一样。多亏西蒙娜•马伦霍尔茨总是给我提供许多充满思想火花的点拨,才多次把我带回到坚实的思维道路上来。要不然的话,这部论及一个无边无际的课题的手稿怕是永远也完成不了。特向她专门致谢。

目录

《历史的观念译丛》总序/Ⅰ

鸣谢/1

第一章 绪论:人类学的混沌状态/1

第一节虚拟世界里的食人者/1

第二节定义与分类/4

第三节问题与命题/10

第四节目的与结构/15

第二章 从启蒙运动时期的惊诧到1900年前后的危机意识/27

第一节历史学与人学/27

题外话:“机器先生”——拉美特利/30

第二节人类学与种族分类/33

题外话:福柯对人类学“睡眠”的批判/37

第三节世纪末的史学危机 /39

第四节体质人类学与哲学人类学/41

第三章 20世纪的历史学与人类学/53

第一节来自法国的革新:年鉴派史学家/54

第二节欧美历史人类学的研究取径/61

第三节历史人类学在德国的发展趋势与论争 /63

第四节单页插图?档案馆里的田野考察与田野

考察时的寻踪觅迹/68

第四章 历史人类学的问题与视角/83

第一节“具体的人”是虚构吗?/83

第二节微观史学与行为理论/86

第三节微观视角与宏观视角以及“等级游戏”/93

第四节日常、习惯、重复结构:稳定与演变/99

第五节肉体体验与身体技术/102

第五章 从自然科学研究看人/119

第一节关于“尚未确定的动物”的若干论断/119

第二节社会生物学的归纳与进化论的普遍化/123

第三节大脑里的文化:神经学认识 /127

第四节有限理性与日常启发学/131

第五节跨学科对话的问题与机遇/134

第六章 历史与对称人类学/147

第一节 循环性与相互作用/148

第二节 劳动与媒介:制造工具的动物之作为符号动物/150

题外话:文字之作为传播媒介和人类实践/154

第三节 信息论、控制论人类学、技术/156

第四节 理解的可能与局限/159

结 语 “理性的人”/169

参考文献/175

译者附语/227

Wooden Eyes [图书] 豆瓣 Goodreads

作者:

Carlo Ginzburg

译者:

Kate Soper

Columbia University Press

2001

- 8

"I am a Jew who was born and who grew up in a Catholic country; I never had a religious education; my Jewish identity is in large measure the result of persecution." This brief autobiographical statement is a key to understanding Carlo Ginzburg's interest in the topic of his latest book: distance. In nine linked essays, he addresses the question: "What is the exact distance that permits us to see things as they are?" To understand our world, suggests Ginzburg, it is necessary to find a balance between being so close to the object that our vision is warped by familiarity or so far from it that the distance becomes distorting. Opening with a reflection on the sense of feeling astray, of familiarization and defamiliarization, the author goes on to consider the concepts of perspective, representation, imagery, and myth. Arising from the theme of proximity is the recurring issue of the opposition between Jews and Christians -- a topic Ginzburg explores with an impressive array of examples, from Latin translations of Greek and Hebrew scriptures to Pope John Paul II's recent apology to the Jews for antisemitism. Moving with equal acuity from Aristotle to Marcus Aurelius to Montaigne to Voltaire, touching on philosophy, history, philology, and ethics, and including examples from present-day popular culture, the book offers a new perspective on the universally relevant theme of distance.

史学研究经验谈 [图书] 豆瓣

作者:

余英时

/

邵东方

上海文艺出版社

2010

《史学研究经验谈》首篇与《综述中国思想史上的四次突破》、《我对中国文化与历史的探索——克鲁格奖获奖致辞》为一组,读者可就其大致了解余先生治史著述的珍贵心得。《“国学”与中国人文研究》、《试论中国人文研究的再出发》则分别于中、西两种背景下梳理人文研究之流变,探讨新时期中国人文研究的前景。其后的四篇序文:《环绕着“李约瑟问题”的反思——陈方正(继承与叛逆——现代科学为何出现于西方)序》、《(朱熹的思维世界)增订版序》、《“通古今之变,成一家之言”——(章学诚的生平与思想)中译本代序》、《(天禄论丛——北美东亚图书馆员文集)序》一则可与前文“经验谈”互为参照,二则国内读者对海外汉学界近年的发展所知不多,这组文章正可展现其某些面貌。最后的《一座没有爆发的火山——悼亡友张光直》、《追忆与唐长孺先生的一次会谈》两文,以及前面提及的为倪德卫、陈方正、田浩的著作所撰序言,反映了余先生的学术交游和看重情谊的一个侧面,可作为了解其治学经历的补充。

历史意识与国族认同 [图书] 豆瓣

作者:

[美国] 杜赞奇

上海人民出版社

2013

- 2

《历史意识与国族认同:杜赞奇读本》内容简介:文化、权力、民族国家,是贯穿杜赞奇学术研究的关键词,他始终在探索这样的问题:现代国家如何构造新的文化?如何从历史的极权话语里找回被压抑者的声音,以及民间团体如何“抵抗”来自上面的“攻击”。

《历史意识与国族认同:杜赞奇读本》收录了五篇杜赞奇的代表性文章。其中,“复划符号:关帝的神话”一文,通过研究关帝神话的衰落和破灭过程、由清朝到共产主义革命的中国历史转型,揭示了在帝国政体中,神话与仪式作为一种交流手段的重要性;“中国与印度的现代性批评者”一文,通过将中国与印度的历史作对比,杜赞奇考察了另一种话语,在以现代性为导向的、西方的、启蒙主义的文明史语境之外,“小写”的文化及文明。尤其在“历史意识与国族认同”一文中,杜赞奇重点考察了中国如何从一个儒家、帝制社会转变成为一个现代民族国家,以及与其他非西方社会相对比,中华帝国拥有哪些能促成其转变的特点。

《历史意识与国族认同:杜赞奇读本》收录了五篇杜赞奇的代表性文章。其中,“复划符号:关帝的神话”一文,通过研究关帝神话的衰落和破灭过程、由清朝到共产主义革命的中国历史转型,揭示了在帝国政体中,神话与仪式作为一种交流手段的重要性;“中国与印度的现代性批评者”一文,通过将中国与印度的历史作对比,杜赞奇考察了另一种话语,在以现代性为导向的、西方的、启蒙主义的文明史语境之外,“小写”的文化及文明。尤其在“历史意识与国族认同”一文中,杜赞奇重点考察了中国如何从一个儒家、帝制社会转变成为一个现代民族国家,以及与其他非西方社会相对比,中华帝国拥有哪些能促成其转变的特点。

Rethinking History [图书] 豆瓣

作者:

Keith Jenkins

Routledge

1991

- 11

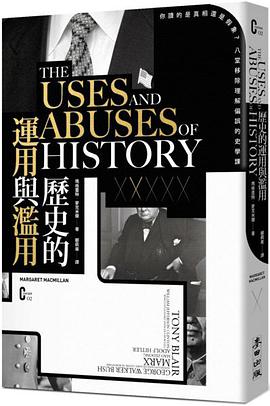

歷史的運用與濫用 [图书] 谷歌图书 豆瓣

The Uses and Abuses of History

作者:

瑪格蕾特.麥克米蘭(Margaret MacMillan)

译者:

鄭佩嵐

麥田出版公司

2018

- 11

麥田 Courant 書系第二彈!

一戰英國名相勞合喬治外孫女、加拿大史學名家麥克米蘭的八堂醒腦史學課

教你擊退歷史認知謬誤

【書系概念】

Courant 書系:選書人 /楊照

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

跨界思潮的指揮家,演繹多元知識的 Courant。

Courant,是輕盈的波盪,卻能刻下深邃印痕。

Courant,也是思潮的詩意代稱,流水運行不斷如思緒。

Courant,更是一段輪旋無盡的優雅舞曲。

從最初開始滴淌,既是歷史的洪濤,也是浮世的細流,縱貫敲打。

Courant 書系,一本書,一種思惟,一片視野,一支引領新曲式的輪舞。

間奏來時,流轉的樂音倏然歇止 ── Courant ! 思潮湧入,讀者登場

【導讀推薦】

作家 楊照 /選書、導讀

故事網站共同創辦人 陳建守/專文推薦

歷史研究者 汪浩/醒腦推薦

【內容簡介】

備受讚譽的歷史學家麥克米蘭在書中探討了歷史影響我們的許多方式。她點出了如果更深入地參與歷史,無論在個人或在公共辯論領域,都可以幫助我們更加了解自己與世界。她談論了當代人們親歷的事件和偉大而聲名昭著的人物,包括羅伯斯比爾、希特勒、邱吉爾、毛澤東、馬克思、季辛吉、柯林頓、布萊爾、小布希等人。

解讀歷史的理性行為將迫使我們重新審視歷史,包括我們對它的理解,以及我們對自己的信念。但她也警告,歷史可能被濫用並導致誤解:歷史被用來證明宗教運動和政治運動的合理性;獨裁者可能會竄改歷史,因為它破壞了他們的想法、謀畫或對於威權的主張;民族主義者可能會講述關於過去的虛假、片面或誤導性的故事;政治領導人可以透過說謊來動員人民。我們必須真正了解過去,避免成為歷史思考陷阱的犧牲品。

【各界讚譽】

沒有一位歷史讀者無法領受這本精妙傑出著作的歷史教訓。

~《每日電訊報》

超級優秀的史學書,充滿智慧且正逢其時。

~《論壇報》

一戰英國名相勞合喬治外孫女、加拿大史學名家麥克米蘭的八堂醒腦史學課

教你擊退歷史認知謬誤

【書系概念】

Courant 書系:選書人 /楊照

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

跨界思潮的指揮家,演繹多元知識的 Courant。

Courant,是輕盈的波盪,卻能刻下深邃印痕。

Courant,也是思潮的詩意代稱,流水運行不斷如思緒。

Courant,更是一段輪旋無盡的優雅舞曲。

從最初開始滴淌,既是歷史的洪濤,也是浮世的細流,縱貫敲打。

Courant 書系,一本書,一種思惟,一片視野,一支引領新曲式的輪舞。

間奏來時,流轉的樂音倏然歇止 ── Courant ! 思潮湧入,讀者登場

【導讀推薦】

作家 楊照 /選書、導讀

故事網站共同創辦人 陳建守/專文推薦

歷史研究者 汪浩/醒腦推薦

【內容簡介】

備受讚譽的歷史學家麥克米蘭在書中探討了歷史影響我們的許多方式。她點出了如果更深入地參與歷史,無論在個人或在公共辯論領域,都可以幫助我們更加了解自己與世界。她談論了當代人們親歷的事件和偉大而聲名昭著的人物,包括羅伯斯比爾、希特勒、邱吉爾、毛澤東、馬克思、季辛吉、柯林頓、布萊爾、小布希等人。

解讀歷史的理性行為將迫使我們重新審視歷史,包括我們對它的理解,以及我們對自己的信念。但她也警告,歷史可能被濫用並導致誤解:歷史被用來證明宗教運動和政治運動的合理性;獨裁者可能會竄改歷史,因為它破壞了他們的想法、謀畫或對於威權的主張;民族主義者可能會講述關於過去的虛假、片面或誤導性的故事;政治領導人可以透過說謊來動員人民。我們必須真正了解過去,避免成為歷史思考陷阱的犧牲品。

【各界讚譽】

沒有一位歷史讀者無法領受這本精妙傑出著作的歷史教訓。

~《每日電訊報》

超級優秀的史學書,充滿智慧且正逢其時。

~《論壇報》

The Nature of History [图书] 豆瓣

作者:

Arthur Marwick

Palgrave Macmillan

1989

历史认识 [图书] 豆瓣

作者:

陈新

北京大学出版社

2010

西方人对于历史的反思,从古希腊开始就有较为系统地体现,这一传统一直延续到18世纪末历史主义思想的兴起。之后,西方历史认识才得以突破传统,进入一个反思更为深入、研究更为系统的时代。本书从作者“自我”的立场出发,表述对于历史认识核心要素的认知,对西方现代历史认识中的科学主义 和符合论真理观加以批判,进而阐述后现代主义给当代历史编纂和观念上带来的震撼,如福柯、德里达、海登•怀特等人对于时间、变化、历史性等主题所进行的批判与反思。作者表明,后现代主义将历史认识引入到更为复杂、更为多元的系统之中,必将促使史学家更加自知、自律、自尊,对自己的研究对象乃至研究行为本身进行历史地思考。

.

.

.

.

史学的进展在很大程度上是建立在认识论发展的基础之上的,如果没有认识论方面的发展,那么史学研究的一切成就都只能表现在史料的量的方面的扩展。

西方近现代史学是在科学实证主义认识论的影响下兴起的,所以它在19世纪有一个辉煌的时代。但是,由科学而科学主义,以及实证主义的绝对化,结果使问题走向了反面。我们怎么认识这种必然的发展呢?在我看来,这本书可以使我们得到很好的启发和有趣的说明。

——刘家和(北京师范大学史学研究所教授)

.

.

陈新的这部著作,除去必要的史学史的背景研究外,主要探讨的是后现代状况下的历史认识理论问题,诸如证据、历史事实、文献与第一手资料、历史客观与真实、史学作品、历史研究方法、历史学家、历史学的目的等问题。

无论是同意他的观点,还是不同意他的观点,首先需要明白这一观点的具体内容是什么?这一观点又是在怎样的视域中提出来的?这就要求人们不能不思考相关问题。一部著作能起到这样的作用并不容易,并不是每一部著作都可以做到的。

——于沛(中国社科院世界历史研究所研究员)

.

.

.

.

史学的进展在很大程度上是建立在认识论发展的基础之上的,如果没有认识论方面的发展,那么史学研究的一切成就都只能表现在史料的量的方面的扩展。

西方近现代史学是在科学实证主义认识论的影响下兴起的,所以它在19世纪有一个辉煌的时代。但是,由科学而科学主义,以及实证主义的绝对化,结果使问题走向了反面。我们怎么认识这种必然的发展呢?在我看来,这本书可以使我们得到很好的启发和有趣的说明。

——刘家和(北京师范大学史学研究所教授)

.

.

陈新的这部著作,除去必要的史学史的背景研究外,主要探讨的是后现代状况下的历史认识理论问题,诸如证据、历史事实、文献与第一手资料、历史客观与真实、史学作品、历史研究方法、历史学家、历史学的目的等问题。

无论是同意他的观点,还是不同意他的观点,首先需要明白这一观点的具体内容是什么?这一观点又是在怎样的视域中提出来的?这就要求人们不能不思考相关问题。一部著作能起到这样的作用并不容易,并不是每一部著作都可以做到的。

——于沛(中国社科院世界历史研究所研究员)

历史学宣言 [图书] 豆瓣

The History Manifesto

作者:

乔·古尔迪

/

大卫·阿米蒂

译者:

孙岳

格致出版社

2017

- 3

《历史学宣言》是“格致人文读本”系列丛书之一。作者乔·古尔迪和大卫·阿米蒂奇在本书中呼吁,历史研究应该放眼全球、回归长时段,同时呼吁史学家要善用大数据统计工具和可视化工具。作者认为,微观史只着眼于短期历史,缺乏长时段思维,有其局限性。因此,当今的史学研究应采用大图景、大历史的研究维度,同时结合微观史精于处理文献的优势,这样才能更好地研究历史,让史学与其他学科融会贯通,并使历史服务于现实政治及社会,让普罗大众都能阅读历史、读懂历史,实现其作为人文学科的现实意义和价值。

登录用户可看到来自其它网站的搜索结果。