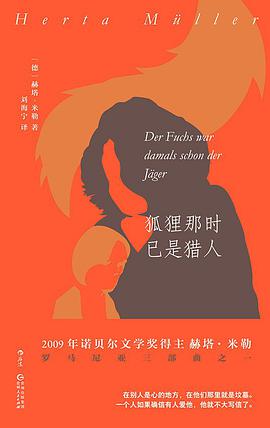

狐狸那时已是猎人 豆瓣 谷歌图书

9.5 (11 个评分)

作者:

[德] 赫塔·米勒

译者:

刘海宁

贵州人民出版社

2021

- 4

2009年诺贝尔文学奖得主赫塔·米勒

罗马尼亚三部曲第一部

独树一帜的诗意语言讲述独裁国家的破碎生活

三十二个场景里的罗马尼亚往事

♝内容简介

在风雨飘摇中的罗马尼亚,两位好友阿迪娜和克拉拉阿迪娜,她们逐渐从好友发展到友谊破裂。非线性的情节架构方式,诗化的语言,使得小说 略显散漫,不过透过凌乱、散漫和隐晦的文字表层,是作者深沉的况味。

♝编辑推荐

◎ 赫塔·米勒,2009年诺贝尔文学奖得主,生于罗马尼亚德语村庄,以诗的凝炼,散文的率直,描绘流离失所者的处境,通过写作这种沉默的行动,赋予弱小者以尊严。

◎ 精准的意象,简练的文字,精准刻画了罗马尼亚当时的生活氛围,媲美电影《窃听风暴》。

◎ 在风雨飘摇的罗马尼亚,一对好友阿迪娜和克拉拉,她们的友谊因为后者的男友而陷入危机,阿迪娜每天下班回家后,发现卧室的狐狸皮尾巴短一截……

♝媒体推荐

黑暗的拼贴,充满恐惧和美感……赫塔·米勒的散文诗意又率直,像棱镜一样起作用,粉碎并照亮了一个始终在观望、等待的世界。

——《大西洋月刊》

叙述有电影般的强度……简短的短句不断积累、重叠,整体上形成一部嘈杂的交响乐。

——《泰晤士文学增刊》

赫塔·米勒的语调中包含着忿怒之气,在书页上震颤。

——《波士顿环球报》

♝2009年诺贝尔文学奖

“她专注于诗歌的凝练与散文的直率,描绘了无依之地居民的生活景观。”

——诺贝尔文学奖授奖理由

但为了确保我们自身的存在,我们仍然需要这些物体,这些姿态,这些词语。毕竟,我们能去掌握越多的词语,我们就越自由。即使我们的口被封住,我们还能试着通过姿态甚至物体来坚持我们自己的权利。对审查者而言,它们更加难以解读,要花费不少时间才会引起他们的警觉。而通过引起警觉前的大量时间,它们把我们受到的羞辱转化为另一种形式的尊严。

——诺贝尔文学奖获奖演说

罗马尼亚三部曲第一部

独树一帜的诗意语言讲述独裁国家的破碎生活

三十二个场景里的罗马尼亚往事

♝内容简介

在风雨飘摇中的罗马尼亚,两位好友阿迪娜和克拉拉阿迪娜,她们逐渐从好友发展到友谊破裂。非线性的情节架构方式,诗化的语言,使得小说 略显散漫,不过透过凌乱、散漫和隐晦的文字表层,是作者深沉的况味。

♝编辑推荐

◎ 赫塔·米勒,2009年诺贝尔文学奖得主,生于罗马尼亚德语村庄,以诗的凝炼,散文的率直,描绘流离失所者的处境,通过写作这种沉默的行动,赋予弱小者以尊严。

◎ 精准的意象,简练的文字,精准刻画了罗马尼亚当时的生活氛围,媲美电影《窃听风暴》。

◎ 在风雨飘摇的罗马尼亚,一对好友阿迪娜和克拉拉,她们的友谊因为后者的男友而陷入危机,阿迪娜每天下班回家后,发现卧室的狐狸皮尾巴短一截……

♝媒体推荐

黑暗的拼贴,充满恐惧和美感……赫塔·米勒的散文诗意又率直,像棱镜一样起作用,粉碎并照亮了一个始终在观望、等待的世界。

——《大西洋月刊》

叙述有电影般的强度……简短的短句不断积累、重叠,整体上形成一部嘈杂的交响乐。

——《泰晤士文学增刊》

赫塔·米勒的语调中包含着忿怒之气,在书页上震颤。

——《波士顿环球报》

♝2009年诺贝尔文学奖

“她专注于诗歌的凝练与散文的直率,描绘了无依之地居民的生活景观。”

——诺贝尔文学奖授奖理由

但为了确保我们自身的存在,我们仍然需要这些物体,这些姿态,这些词语。毕竟,我们能去掌握越多的词语,我们就越自由。即使我们的口被封住,我们还能试着通过姿态甚至物体来坚持我们自己的权利。对审查者而言,它们更加难以解读,要花费不少时间才会引起他们的警觉。而通过引起警觉前的大量时间,它们把我们受到的羞辱转化为另一种形式的尊严。

——诺贝尔文学奖获奖演说