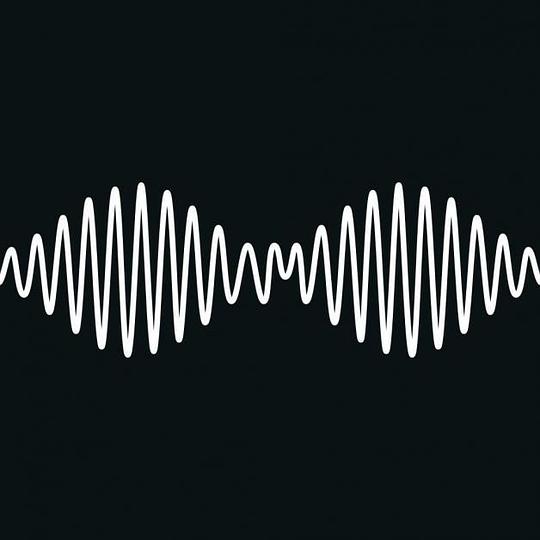

Britpop

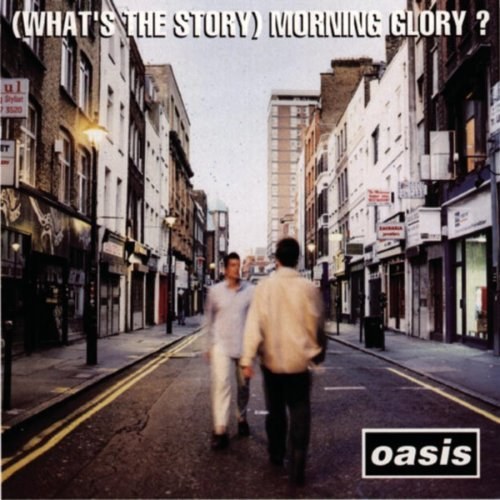

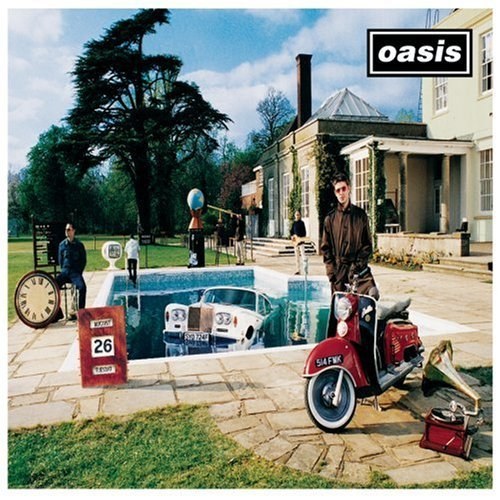

(What's The Story) Morning Glory? 豆瓣

9.3 (302 个评分)

Oasis

类型:

摇滚

发布日期 1995年1月1日

出版发行:

Creation

《(What's the Story) Morning Glory?》(参考译名:晨光荣耀)是英国摇滚乐队绿洲乐队的第二张录音室专辑,由创造唱片发行于1995年10月2日。制作人为欧文·莫里斯和乐队吉他手诺尔·盖勒格。这是鼓手艾伦·怀特参与的首张乐队专辑。该专辑的结构和编曲风格与前作《Definitely Maybe》大相径庭,诺尔·盖勒格的创作重心转移到谣曲上,强调“宏大”的副歌,加上弦乐编曲和更多样化的器乐部分,与首张专辑的粗砺感形成了对比。

这张专辑使绿洲乐队从一支跨界独立乐队转变为红遍全球的现象级摇滚团体。乐评人认为它在英国独立音乐史上占有重要地位[1]。该专辑在发行首周内售出创纪录的347,000张,在英国专辑排行榜的榜首位置停留了10周,并在美国公告牌二百强专辑榜上达到第4位,是乐队商业上最成功的专辑。其中的单曲也取得了成功:《Some Might Say》和《Don't Look Back in Anger》在英国登顶;《Champagne Supernova》和《Wonderwall》在美国的现代摇滚歌曲排行榜上登顶;《Wonderwall》在澳大利亚和新西兰的单曲榜上登顶[2]。

虽然该专辑取得了轰动一时的商业佳绩,但主流乐评对其反应平淡。许多当时的乐评人认为它劣于《Definitely Maybe》,尤其批评它的创作和制作。然而,在接下来的几年中,评论界的看法扭转了。它如今被普遍认为是英伦摇滚年代及整个1990年代中影响深远的专辑。对其最著名的现场演绎是当年8月在科内博斯厅举办的两场演唱会,共吸引了250,000名听众。该专辑在1996年的全英音乐奖上赢得了最佳英国专辑奖。

2010年的全英音乐奖认为《(What's the Story) Morning Glory?》是自1980年代以来最伟大的英国专辑[3]。截至2015年,它的全球销量约为2200万张,被收录进数个最伟大的摇滚专辑榜单。

这张专辑使绿洲乐队从一支跨界独立乐队转变为红遍全球的现象级摇滚团体。乐评人认为它在英国独立音乐史上占有重要地位[1]。该专辑在发行首周内售出创纪录的347,000张,在英国专辑排行榜的榜首位置停留了10周,并在美国公告牌二百强专辑榜上达到第4位,是乐队商业上最成功的专辑。其中的单曲也取得了成功:《Some Might Say》和《Don't Look Back in Anger》在英国登顶;《Champagne Supernova》和《Wonderwall》在美国的现代摇滚歌曲排行榜上登顶;《Wonderwall》在澳大利亚和新西兰的单曲榜上登顶[2]。

虽然该专辑取得了轰动一时的商业佳绩,但主流乐评对其反应平淡。许多当时的乐评人认为它劣于《Definitely Maybe》,尤其批评它的创作和制作。然而,在接下来的几年中,评论界的看法扭转了。它如今被普遍认为是英伦摇滚年代及整个1990年代中影响深远的专辑。对其最著名的现场演绎是当年8月在科内博斯厅举办的两场演唱会,共吸引了250,000名听众。该专辑在1996年的全英音乐奖上赢得了最佳英国专辑奖。

2010年的全英音乐奖认为《(What's the Story) Morning Glory?》是自1980年代以来最伟大的英国专辑[3]。截至2015年,它的全球销量约为2200万张,被收录进数个最伟大的摇滚专辑榜单。

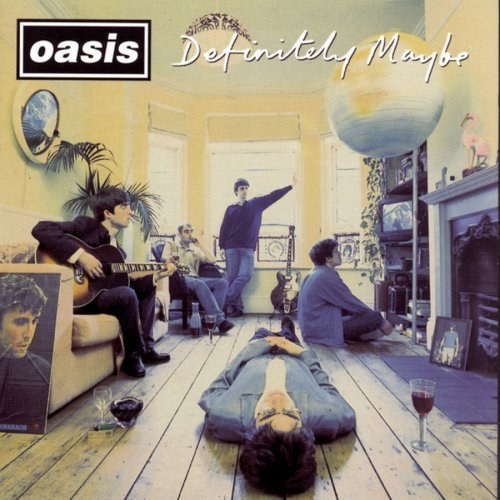

绝对可能 豆瓣 Eggplant.place

9.1 (292 个评分)

Oasis

类型:

摇滚

发布日期 1994年8月30日

出版发行:

Sony

Definitely Maybe于1994年由Sony公司发行,其中多首出现在他们发行前一年同The Real People乐队的Chris和Tony Griffiths一起录制的Live Demonstration demo中。正式发行版本的歌曲要比较长,他们与 Mark Coyle 一起录制3遍,直到Owen Morris 出现并混音制作到大家满意为止。整张专集总共花费8万5千英镑在制作上,在当时是相当大的投资。这张专辑的销售量也非常好,受到了很多听众的欣赏和好评。

全員集合 豆瓣

Oasis

类型:

流行

发布日期 2016年10月7日

出版发行:

Big Brother Recordings

Be Here Now is the third studio album by the English rock band Oasis. Released in August 1997 the album was highly anticipated by both music critics and fans as a result of the band's previous worldwide successes with their 1994 debut album Definitely Maybe and its 1995 follow up (What's the Story) Morning Glory?. The album's pre-release build up led to considerable hype within both the music and mainstream press. At that point, Oasis were at the height of their fame, and Be Here Now became the United Kingdom's fastest selling album to date, selling over 420,000 units on the first day of release alone, and over one million within two weeks. As of 2007, the album has sold 8 million copies worldwide.

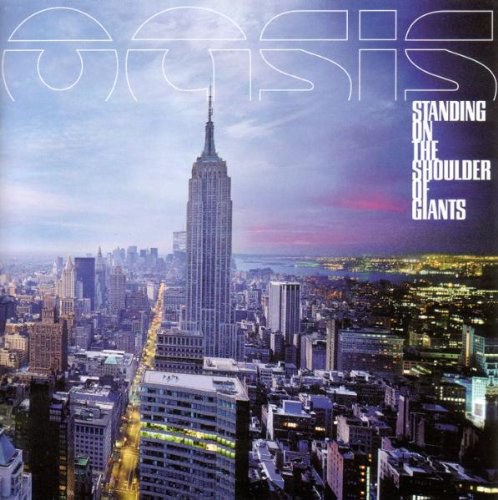

Standing on the Shoulder Of Giants 豆瓣

7.8 (5 个评分)

Oasis

发布日期 2000年2月28日

出版发行:

Big Brother

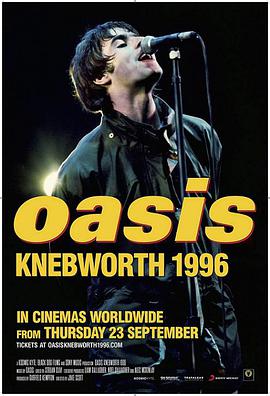

绿洲乐队1996年在内布沃斯 (2021) 豆瓣

Oasis Knebworth 1996

9.1 (30 个评分)

导演:

杰克·斯科特

演员:

利亚姆·加拉格尔

/

诺尔·加拉格

…

其它标题:

Oasis Knebworth 1996

/

OASIS Knebworth 1996

On 10th and 11th August 1996, 250,000 young music fans converged on Knebworth Park to see Oasis play two record breaking, era defining shows. The landmark concerts sold out in under a day with over 2% of the UK population attempting to buy tickets. This was a time when the UK was slowly recovering from a decade of recession. A surging confidence in arts and culture ushered in Cool Britannia and Oasis meteoric rise reflected the country's new-found conviction and swagger. Featuring a setlist packed from beginning to end with stone cold classics, including Champagne Supernova, Wonderwall and Don't Look Back In Anger, the Knebworth concerts were both the pinnacle of the band's success and the landmark gathering for a generation. Oasis Knebworth 1996 is the story of that weekend and the special relationship between Oasis and their fans that made it possible. It is told through the eyes of the fans who were there, with additional interviews with the band and concert organisers. Directed by Jake Scott from extensive concert and exclusive never-before seen footage, this is a joyful and at times poignant cinematic celebration of one of the most important concert events of the last 25 years.

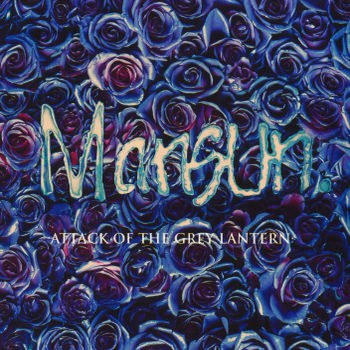

Attack Of The Grey Lantern 豆瓣

9.6 (71 个评分)

Mansun

类型:

摇滚

发布日期 1997年2月17日

出版发行:

Parlophone

MANSUN是英国已经解散的英伦摇滚团体简称,他们的团名是取自The Verve的同名EP(当时叫Verve)里的一首美丽脱俗的歌曲“a man called sun”。虽然比不上Radiohead和Suede但或许是因为他们也只不过出了三张专辑,成军时间也只不过短短的六七年,但是他们绝对是BRIT-POP末期最异军突起的一团,因为MANSUN有个俊俏的主唱Paul Draper,Paul的声音也如同Radiohead、Suede一样妖魅,吉他手Dominic Chad弹奏起来也是非常辛辣。Paul受70年代Prog-Rock影响很深,以致于MANSUN的专辑都是一气喝成,且听他们的处女大碟《Attack of the Grey Lantern》,每一首歌间都是彼此连贯在一起,完完全全一刻都无法令人喘息。

Mansun曾在电影"Spawn(再生侠)"的原声大碟里与808 State合作一曲。

作为Brit-pop的后起之秀,他们是英伦摇滚音域上空最闪亮的星星之一,虽然比不上Radiohead和Suede,或许是因为他们也只不过出了三张专辑,成军时间也只不过短短的六七年,但是他们绝对是Brit-Pop末期最异军突起的一团,他们的音乐唯美迷人,即使颓废也是那么优雅、华丽,Mansun能让我们想起很多艺人——Suede、Manic Street Preachers、Tears for Fears、David Bowie、ABC、Blur和Prince,但Mansun也不是在完全模仿他们。他们是对90年代indie rock的一种融合,吉他和鼓机紧紧跟随着旋律的发展,颠覆性歌曲结构,使得Mansun的音乐宏大而又灰暗,相当吸引听觉。

mansun是从日本红起来的。如果当年他们不是突然在日本红起来的话,可能没有人会留意到他们。来自伦敦西北部的mansun 的成员某次在酒吧一见如故,于是便组成了乐队。他们的队员包括主音paul、吉他手dominic、低音吉他手stove及鼓手 andie。电台DJ们视他们为新一代偶像,只可惜当年伦敦已成为了Suede、Blur、Oasis等的天下。挣扎了几年后,他们才在日本崭露头角,成为日本人的偶像。1996年的年尾,他们在东京所开的演唱会场场爆满。从此他们成为了英伦乐队的光荣。

1997年,乐队的首张专辑《灰色灯笼的进攻》(The Attack of the Grey Lantern)在英国打上排行榜首位,令乐队一举成名。这是一张完美的专辑,概念的完整巧妙和音乐细节的精益求精直逼ra diohead的巅峰经典《ok computer》。mansun有许多外号:"post oasis" , "british r.e.m." , "new radiohead" ,"new duran"……不过如果仅从这张专辑看,"new radiohead"的称号是最贴切的。当然,这并不意味着他们是radiohead的翻版,两个乐队的音乐也是千差万别,只不 过《attack of the grey lantern》和《ok computer》都是超完美的概念化brit-pop作品,在整体唯美氛围的构筑上也确实异曲同工,都运用了大量的电子音效。融合大量管弦乐、舞曲HIP HOP节拍,当然还有动人的歌曲。专辑如同歌剧般一气呵成,恢弘而流畅。在音乐风格上,他们既非走自披头士以来的流行路线,也没有跟风创作较硬的摇滚。如果要拿其他Britpop乐队类比的话,Mansun的对应乐队应该是山羊皮(Suede)或是“疯癫街道传教士”(Manic Street Preachers),它们全都属于那种风格远离主流Britpop风而同时又能笼住一批死硬乐迷的组合。风格的难以定义使得Mansun最初未受到评论家们应有的重视,在《灰》专辑打败了Blur登上冠军宝座后,Mansun立即被捧为年度最棒的新生乐队。首张专辑刚推出即登上英国销量镑冠军。将电子舞曲、吉他流行曲与弦乐完美地结合,他们为摇滚披上了电气化的优雅外套。Attack of the Grey Lantern是对new wave和90年代indie rock的一种融合,吉他和鼓机紧紧跟随着旋律的发展,同时又加入显得不和适宜却又短促的——近乎5分钟左右——颠覆性歌曲结构,使得Mansun的音乐宏大而又灰暗,相当吸引听觉,比如“Mansun's Only Love Song”——没有什么歌曲题目可以比这首更为直白了,歌曲魂灵乐上融入着流行元素,“Stripper Vicar”那以new wave的背景主音衬托硬摇滚旋律,以及“Taxloss”将Suede灰暗的glam摇滚节奏与焦虑的迷幻乐相结合。这张专辑可以说野心勃勃甚至是自命不凡,但Mansun仍有足够自信和技能把Attack of the Grey Lantern做成一张具有非凡创新力的专辑。(但美国版的专辑Attack of the Grey Lantern却是命运稍为不同。由于种种原因,原来专辑歌曲顺序被打乱了,而且“Stripper Vicar”给乐队早期比较次等的一首单曲“Take It Easy, Chicken”所替代。由于专辑中原来的单曲以及编排都是互相联系互成联系,体现音质和情感声音上的不断切换,因此对这张专辑的重新编排简直就场灾难,就这样莫名其妙地破坏了专辑的总体概念。)

一年后乘胜追击的第二张大碟SIX,Mansun的选择是铤而走险艰深的Prog-Rock曲调,天马行空的歌曲不断在专辑里流串,Paul Draper的演唱功力在这张专辑里也尽显无疑,尤其是假音的提升(在Television中更是展现的淋漓至尽),可以说这是Mansun最经典的专辑,每一首歌都精彩得令你惊讶,整张专辑就象在上演一部传奇故事,环环紧扣,高潮迭起,变幻多端,过瘾至极,SIX!绝对是乐迷心目中的狠专辑!一张更加贴近市场的专辑。

如果说第二张专辑SIX令人啧啧称奇,第三张Little Kix专辑的推出,则同样让人惊讶不已,但这种惊讶不象上一张专辑那样具有赞赏的成份,而更多的是令人感到不解的郁闷,因为与第二张的自信和前卫风格截然不同,这张Little Kix真是大众化的可以了,无丝毫实验性可言,但也不能说这张专缉不好了,主唱Paul Draper是如此形容这张专辑的“Epic, Soulful, Melancholy, Sad Rock”专辑曲风非常优美,舒缓,流畅,每一曲都很值得去听,尤其是那首I Can Only Disappoint U 优美动人,柔情似水。还有那首We Are the Boys也始终令人念念不忘,喜爱柔美情歌的朋友,这张专辑是绝佳的选择,你会发现里面每一首歌都那么美妙动人。

Mansun是个饱受非议的乐队,little kix这张专辑做得偏流行,个人认为这是他们在以一种特殊的形式在反抗,以一种庸愚的方式对待那些庸愚的人们。

2003年,Mansun还在忙于新专辑的制作,5月初乐队灵魂人物保罗·德拉帕(Paul Draper)接受采访时说乐队已完成了15首新歌。尽管如此,与许多曾经辉煌的乐队一样,Mansun最终仍然没能逃过解散的命运。但乐队成员表示Mansun的解散并非由于成员之间不和。“这背后没有什么险恶的东西,我们友善地解散了。我们只想各自去做点其他的事,”吉他手多米尼克·查德(DominicChad)说。就像是Little Kix最后一首歌里面唱的:

"WE MUST SAY GOODBYE TO YOU"

Mansun曾在电影"Spawn(再生侠)"的原声大碟里与808 State合作一曲。

作为Brit-pop的后起之秀,他们是英伦摇滚音域上空最闪亮的星星之一,虽然比不上Radiohead和Suede,或许是因为他们也只不过出了三张专辑,成军时间也只不过短短的六七年,但是他们绝对是Brit-Pop末期最异军突起的一团,他们的音乐唯美迷人,即使颓废也是那么优雅、华丽,Mansun能让我们想起很多艺人——Suede、Manic Street Preachers、Tears for Fears、David Bowie、ABC、Blur和Prince,但Mansun也不是在完全模仿他们。他们是对90年代indie rock的一种融合,吉他和鼓机紧紧跟随着旋律的发展,颠覆性歌曲结构,使得Mansun的音乐宏大而又灰暗,相当吸引听觉。

mansun是从日本红起来的。如果当年他们不是突然在日本红起来的话,可能没有人会留意到他们。来自伦敦西北部的mansun 的成员某次在酒吧一见如故,于是便组成了乐队。他们的队员包括主音paul、吉他手dominic、低音吉他手stove及鼓手 andie。电台DJ们视他们为新一代偶像,只可惜当年伦敦已成为了Suede、Blur、Oasis等的天下。挣扎了几年后,他们才在日本崭露头角,成为日本人的偶像。1996年的年尾,他们在东京所开的演唱会场场爆满。从此他们成为了英伦乐队的光荣。

1997年,乐队的首张专辑《灰色灯笼的进攻》(The Attack of the Grey Lantern)在英国打上排行榜首位,令乐队一举成名。这是一张完美的专辑,概念的完整巧妙和音乐细节的精益求精直逼ra diohead的巅峰经典《ok computer》。mansun有许多外号:"post oasis" , "british r.e.m." , "new radiohead" ,"new duran"……不过如果仅从这张专辑看,"new radiohead"的称号是最贴切的。当然,这并不意味着他们是radiohead的翻版,两个乐队的音乐也是千差万别,只不 过《attack of the grey lantern》和《ok computer》都是超完美的概念化brit-pop作品,在整体唯美氛围的构筑上也确实异曲同工,都运用了大量的电子音效。融合大量管弦乐、舞曲HIP HOP节拍,当然还有动人的歌曲。专辑如同歌剧般一气呵成,恢弘而流畅。在音乐风格上,他们既非走自披头士以来的流行路线,也没有跟风创作较硬的摇滚。如果要拿其他Britpop乐队类比的话,Mansun的对应乐队应该是山羊皮(Suede)或是“疯癫街道传教士”(Manic Street Preachers),它们全都属于那种风格远离主流Britpop风而同时又能笼住一批死硬乐迷的组合。风格的难以定义使得Mansun最初未受到评论家们应有的重视,在《灰》专辑打败了Blur登上冠军宝座后,Mansun立即被捧为年度最棒的新生乐队。首张专辑刚推出即登上英国销量镑冠军。将电子舞曲、吉他流行曲与弦乐完美地结合,他们为摇滚披上了电气化的优雅外套。Attack of the Grey Lantern是对new wave和90年代indie rock的一种融合,吉他和鼓机紧紧跟随着旋律的发展,同时又加入显得不和适宜却又短促的——近乎5分钟左右——颠覆性歌曲结构,使得Mansun的音乐宏大而又灰暗,相当吸引听觉,比如“Mansun's Only Love Song”——没有什么歌曲题目可以比这首更为直白了,歌曲魂灵乐上融入着流行元素,“Stripper Vicar”那以new wave的背景主音衬托硬摇滚旋律,以及“Taxloss”将Suede灰暗的glam摇滚节奏与焦虑的迷幻乐相结合。这张专辑可以说野心勃勃甚至是自命不凡,但Mansun仍有足够自信和技能把Attack of the Grey Lantern做成一张具有非凡创新力的专辑。(但美国版的专辑Attack of the Grey Lantern却是命运稍为不同。由于种种原因,原来专辑歌曲顺序被打乱了,而且“Stripper Vicar”给乐队早期比较次等的一首单曲“Take It Easy, Chicken”所替代。由于专辑中原来的单曲以及编排都是互相联系互成联系,体现音质和情感声音上的不断切换,因此对这张专辑的重新编排简直就场灾难,就这样莫名其妙地破坏了专辑的总体概念。)

一年后乘胜追击的第二张大碟SIX,Mansun的选择是铤而走险艰深的Prog-Rock曲调,天马行空的歌曲不断在专辑里流串,Paul Draper的演唱功力在这张专辑里也尽显无疑,尤其是假音的提升(在Television中更是展现的淋漓至尽),可以说这是Mansun最经典的专辑,每一首歌都精彩得令你惊讶,整张专辑就象在上演一部传奇故事,环环紧扣,高潮迭起,变幻多端,过瘾至极,SIX!绝对是乐迷心目中的狠专辑!一张更加贴近市场的专辑。

如果说第二张专辑SIX令人啧啧称奇,第三张Little Kix专辑的推出,则同样让人惊讶不已,但这种惊讶不象上一张专辑那样具有赞赏的成份,而更多的是令人感到不解的郁闷,因为与第二张的自信和前卫风格截然不同,这张Little Kix真是大众化的可以了,无丝毫实验性可言,但也不能说这张专缉不好了,主唱Paul Draper是如此形容这张专辑的“Epic, Soulful, Melancholy, Sad Rock”专辑曲风非常优美,舒缓,流畅,每一曲都很值得去听,尤其是那首I Can Only Disappoint U 优美动人,柔情似水。还有那首We Are the Boys也始终令人念念不忘,喜爱柔美情歌的朋友,这张专辑是绝佳的选择,你会发现里面每一首歌都那么美妙动人。

Mansun是个饱受非议的乐队,little kix这张专辑做得偏流行,个人认为这是他们在以一种特殊的形式在反抗,以一种庸愚的方式对待那些庸愚的人们。

2003年,Mansun还在忙于新专辑的制作,5月初乐队灵魂人物保罗·德拉帕(Paul Draper)接受采访时说乐队已完成了15首新歌。尽管如此,与许多曾经辉煌的乐队一样,Mansun最终仍然没能逃过解散的命运。但乐队成员表示Mansun的解散并非由于成员之间不和。“这背后没有什么险恶的东西,我们友善地解散了。我们只想各自去做点其他的事,”吉他手多米尼克·查德(DominicChad)说。就像是Little Kix最后一首歌里面唱的:

"WE MUST SAY GOODBYE TO YOU"

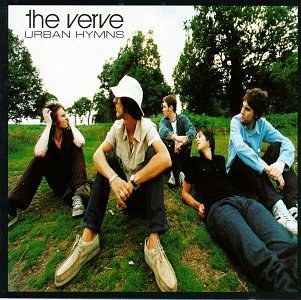

都市赞美诗 豆瓣

8.8 (162 个评分)

The Verve

类型:

摇滚

发布日期 1997年9月29日

出版发行:

Virgin

Perhaps you weren't convinced of the Verve's staying power until recently. Before the release of Urban Hymns, skeptics wondered if they could ever match the explosive power of their earlier dedications. In 1995, most critics dismissed their offerings of the time as vapid, romantic excursions. To their credit, the Verve have sustained their shadow rock legitimacy while introducing string arrangements, piano fills, and slide guitar. Nowhere are these stirring traits more obvious than in the epic single "Bitter Sweet Symphony." Laying it on thick throughout the rest of the album with painfully engaging ballads, the Verve have crafted their most accomplished album to date, proving the longevity of their cultural resonance. --Lucas Hilbert

verve 乐队 1990 年组建于英国威根。从唱片中,你怎么也不会猜到 verve 是来自一个田园般的、纯朴的南方小镇。当然,如果没有不同于一般的背景,他们永远也不会投入这种强烈的音域中。面对目前颇为时髦的"虚无逃避主义"英国摇滚乐风气,他们时而松弛、时而压抑的风格超出了传统的歌曲结构,代之以空间摇滚之上的迷幻主义,外加爵士风格和氛围音乐脉络。

乐队的成员来自威根的温斯坦利大学,成员包括主唱 richard ashcroft、吉他手 nick mccabe、贝司手 simon jones 和鼓手 peter salisbury。他们早期的单曲,如《all in the mind》和《gravity grave》,初步确立了乐队猛烈的音乐招牌。 1989 年,他们与 virgin 公司所属的 hut 公司签约,在随后的几年中,乐队出版了一系列颇受好评的单曲,诸如《she's a superstar》和《blue》等,都进入了独立音乐的排行榜。

1993 年,他们出版了第 1 张专辑《a storm in the heaven》,真正显示了他们的实力。这张专辑是在与世隔绝的康沃尔郡录音室完成的,具有与 van morrison 的《astral weeks》或 talk talk 的《spirit of eden》相同的水准。当然,这完全是他们自己的风格。其中一些片断,如同在温暖的夏日里潮汐萦绕在你耳边;但另一些,如《silde away》和《the sun,the sea》,厚重的吉他音如同潮水一般。 verve 在英国也成了热门乐队,被传媒称为“下一件大事”。

1994 年,verve 出了一张集单曲和单曲 B 面歌曲的集锦《no come down》,并且开始了美国之行,虽然有来自美国爵士乐公司 verve 的商标纠纷,但他们还是开发了美国的新市场。他们也曾与 oasis 乐队一起在英国巡演,最后他们与 oasis 的制作人 owen morris 搭上了关系,morris 答应他们担任第 2 张专辑《a northern soul》的制作人。

1995 年《a northern soul》出版,英国传媒的好评铺天盖地,然而它还是被美国市场忽略了。尽管如此,该专辑在英国排行榜上的表现还不错,进入了前 20 名。《on your own》、《history》和《this is music》都是上乘之作。这次所有的曲目结构性更强,内容都取材于自己的亲身经历,特别是 mccabe 的吉他尤为特色。

不幸的是,虽然凭着乐队这样的高水平会使他们前途无量,但他们却在第 2 张专辑出版不久便宣布解散,主要原因是 ashcroft 和 mccabe 在创作和个人关系上出现了裂痕。 ashcroft 举行了几场个人原声音乐会,并于 1995 年底出现在 oasis 的演唱会上。 1996 年初,在没有 mccabe 的情况下,ashcroft、jones 和 salisbury 以另外一个名字重新,ashcroft 也计划出版自己的专辑。

1997 年春,verve 重组,并出版了新的专辑《urban hymns》。----摘自华业音乐网

verve 乐队 1990 年组建于英国威根。从唱片中,你怎么也不会猜到 verve 是来自一个田园般的、纯朴的南方小镇。当然,如果没有不同于一般的背景,他们永远也不会投入这种强烈的音域中。面对目前颇为时髦的"虚无逃避主义"英国摇滚乐风气,他们时而松弛、时而压抑的风格超出了传统的歌曲结构,代之以空间摇滚之上的迷幻主义,外加爵士风格和氛围音乐脉络。

乐队的成员来自威根的温斯坦利大学,成员包括主唱 richard ashcroft、吉他手 nick mccabe、贝司手 simon jones 和鼓手 peter salisbury。他们早期的单曲,如《all in the mind》和《gravity grave》,初步确立了乐队猛烈的音乐招牌。 1989 年,他们与 virgin 公司所属的 hut 公司签约,在随后的几年中,乐队出版了一系列颇受好评的单曲,诸如《she's a superstar》和《blue》等,都进入了独立音乐的排行榜。

1993 年,他们出版了第 1 张专辑《a storm in the heaven》,真正显示了他们的实力。这张专辑是在与世隔绝的康沃尔郡录音室完成的,具有与 van morrison 的《astral weeks》或 talk talk 的《spirit of eden》相同的水准。当然,这完全是他们自己的风格。其中一些片断,如同在温暖的夏日里潮汐萦绕在你耳边;但另一些,如《silde away》和《the sun,the sea》,厚重的吉他音如同潮水一般。 verve 在英国也成了热门乐队,被传媒称为“下一件大事”。

1994 年,verve 出了一张集单曲和单曲 B 面歌曲的集锦《no come down》,并且开始了美国之行,虽然有来自美国爵士乐公司 verve 的商标纠纷,但他们还是开发了美国的新市场。他们也曾与 oasis 乐队一起在英国巡演,最后他们与 oasis 的制作人 owen morris 搭上了关系,morris 答应他们担任第 2 张专辑《a northern soul》的制作人。

1995 年《a northern soul》出版,英国传媒的好评铺天盖地,然而它还是被美国市场忽略了。尽管如此,该专辑在英国排行榜上的表现还不错,进入了前 20 名。《on your own》、《history》和《this is music》都是上乘之作。这次所有的曲目结构性更强,内容都取材于自己的亲身经历,特别是 mccabe 的吉他尤为特色。

不幸的是,虽然凭着乐队这样的高水平会使他们前途无量,但他们却在第 2 张专辑出版不久便宣布解散,主要原因是 ashcroft 和 mccabe 在创作和个人关系上出现了裂痕。 ashcroft 举行了几场个人原声音乐会,并于 1995 年底出现在 oasis 的演唱会上。 1996 年初,在没有 mccabe 的情况下,ashcroft、jones 和 salisbury 以另外一个名字重新,ashcroft 也计划出版自己的专辑。

1997 年春,verve 重组,并出版了新的专辑《urban hymns》。----摘自华业音乐网

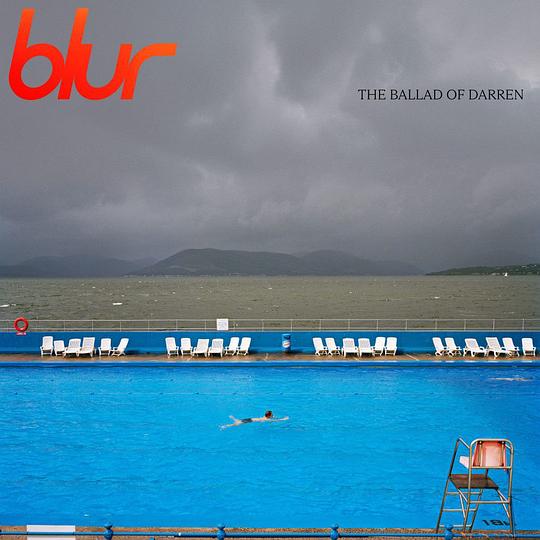

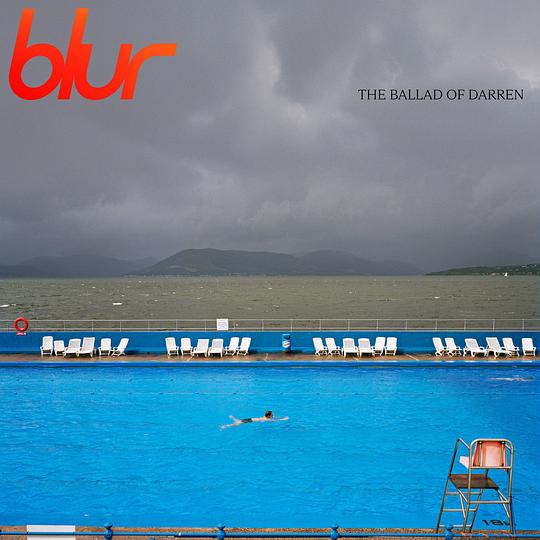

The Ballad of Darren 豆瓣

Blur

类型:

流行

发布日期 2023年7月21日

出版发行:

Parlophone

One of the most successful British bands of the last 3 decades, blur are back on 21st July with their first new album in over 8 years: The Ballad of Darren. Preceded by first single The Narcissist on 18th May, the album was produced by James Ford and recorded in Studio 13, London and Devon, and is the sound of a band at the

无路可逃:一部关于模糊乐队的电影 (2010) 豆瓣

No Distance Left to Run: A Film About Blur

9.7 (89 个评分)

导演:

Dylan Southern

演员:

达蒙·奥尔本

/

菲尔·丹尼尔斯

…

其它标题:

No Distance Left to Run: A Film About Blur

/

无路可逃:一部关于污点乐队的电影

这部名为《无路可逃》的电影跟踪拍摄了Blur乐队的排练场景及2009年夏季巡回演出。除此之外,观众还将在电影中看到一些从未公布过的乐队珍贵资料。

Blur乐队最后一次以整齐阵容演出是在2000年,之后乐队解散,这伤透了无数歌迷的心。2008年12月,乐队宣布重组,并于2009年成功举行了一系列演唱会,让歌迷们大呼过瘾。

在当年格拉斯顿伯里音乐节(Glastonbury Festival)的压轴演出更是将Blur乐队的复出推向高潮。2010年1月19日,Blur乐队的纪录片正式发行,乐迷们将有机会通过4位成员的采访更加了解这支传奇乐队。

Blur乐队最后一次以整齐阵容演出是在2000年,之后乐队解散,这伤透了无数歌迷的心。2008年12月,乐队宣布重组,并于2009年成功举行了一系列演唱会,让歌迷们大呼过瘾。

在当年格拉斯顿伯里音乐节(Glastonbury Festival)的压轴演出更是将Blur乐队的复出推向高潮。2010年1月19日,Blur乐队的纪录片正式发行,乐迷们将有机会通过4位成员的采访更加了解这支传奇乐队。

Be Here Now 豆瓣 Spotify

8.5 (112 个评分)

Oasis

类型:

摇滚

发布日期 1997年1月1日

出版发行:

Sony

Be Here Now is the third studio album by the English rock band Oasis. Released in August 1997 the album was highly anticipated by both music critics and fans as a result of the band's previous worldwide successes with their 1994 debut album Definitely Maybe and its 1995 follow up (What's the Story) Morning Glory?. The album's pre-release build up led to considerable hype within both the music and mainstream press. At that point, Oasis were at the height of their fame, and Be Here Now became the United Kingdom's fastest selling album to date, selling over 420,000 units on the first day of release alone, and over one million within two weeks. As of 2007, the album has sold 8 million copies worldwide.

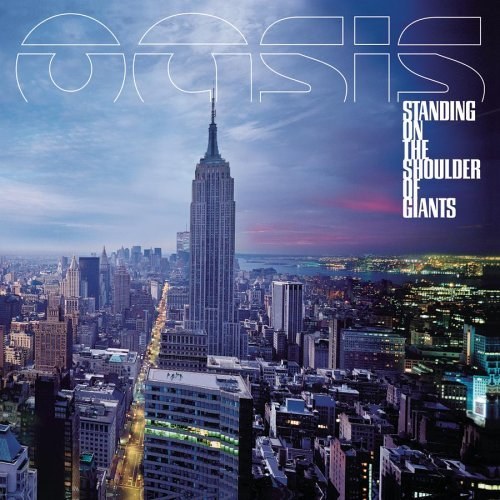

Standing on the Shoulder of Giants 豆瓣 Eggplant.place

7.8 (52 个评分)

Oasis

类型:

摇滚

发布日期 2000年1月1日

出版发行:

Sony/Epic

Japanese Version Featuring A Bonus Track: Let's All Make Believe

The Ballad Of Darren 豆瓣

7.0 (31 个评分)

Blur

类型:

摇滚

发布日期 2023年7月21日

出版发行:

Parlophone UK

One of the most successful British bands of the last 3 decades, blur are back on 21st July with their first new album in over 8 years: The Ballad of Darren. Preceded by first single The Narcissist on 18th May, the album was produced by James Ford and recorded in Studio 13, London and Devon, and is the sound of a band at the very top of their game.

Produced by James Ford and recorded at Studio 13, London and Devon, The Ballad of Darren is the band’s ninth studio album, their first since the chart-topping The Magic Whip in 2015, with artwork featuring an image by British photographer Martin Parr.

Produced by James Ford and recorded at Studio 13, London and Devon, The Ballad of Darren is the band’s ninth studio album, their first since the chart-topping The Magic Whip in 2015, with artwork featuring an image by British photographer Martin Parr.