马克思恩格斯全集(第1卷) 豆瓣

作者:

[德] 卡尔·马克思

译者:

中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局

2001

- 9

前言

第一部分 博士论文和政论文章

德谟克利特的自然哲学和伊壁鸠鲁的自然哲学的差别

献词

序言

目录

第一部分 德谟克利特的自然哲学和伊壁鸠鲁的自然哲学的一般差别

一、论文的对象

二、对德谟克利特的物理学和伊壁鸠鲁的物理学的关系的推断

三、把德谟克利特的然哲学和伊壁鸠鲁的自然哲学等同起来所产生的困难

第二部分 论德谟克利特的物理学和伊壁鸠鲁的物理学的具体差别

第一章 原子脱离直线而偏斜

第二章 原子的质

第三章 不可分的本原和不可分的元素

第四章 时间

第五章 天象

[附注]

第一部分

第二部分

附录

《德谟克利特的自然哲学和伊壁鸠鲁的自然哲学的差别》一文新序言(片断)

评普鲁士最近的书报检查令

第六届莱茵省议会辩论(第一篇论文)

关于新闻出版自由和公布省等级会议辩论情况的辩论

集权问题

从问题本身和1842年5月17日星期二《莱茵报》

第137号附刊谈起

《科隆日报》第179号的社论

历史法学派的哲学宣言

第六届莱茵省议会的辩论(第三篇论文)

关于林木盗窃法的辩论

共产主义和奥格斯堡《总汇报》

《莱茵报》编辑部就有关共产主义的论争所作的说明

再谈谈奥·弗·格鲁培博士的小册子《布鲁诺·鲍威尔和大学的教学自由》1842年柏林版

《莱茵报》编辑部为《评汉诺威自由主义反对派的失误》一文所加的按语

区乡制度改革和《科隆日报》

……

第二部分 中学试卷和文学习作

附录

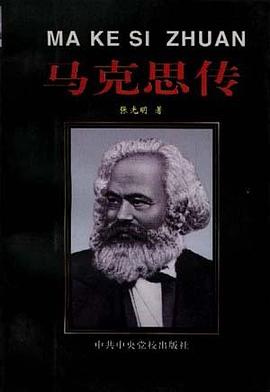

插图

第一部分 博士论文和政论文章

德谟克利特的自然哲学和伊壁鸠鲁的自然哲学的差别

献词

序言

目录

第一部分 德谟克利特的自然哲学和伊壁鸠鲁的自然哲学的一般差别

一、论文的对象

二、对德谟克利特的物理学和伊壁鸠鲁的物理学的关系的推断

三、把德谟克利特的然哲学和伊壁鸠鲁的自然哲学等同起来所产生的困难

第二部分 论德谟克利特的物理学和伊壁鸠鲁的物理学的具体差别

第一章 原子脱离直线而偏斜

第二章 原子的质

第三章 不可分的本原和不可分的元素

第四章 时间

第五章 天象

[附注]

第一部分

第二部分

附录

《德谟克利特的自然哲学和伊壁鸠鲁的自然哲学的差别》一文新序言(片断)

评普鲁士最近的书报检查令

第六届莱茵省议会辩论(第一篇论文)

关于新闻出版自由和公布省等级会议辩论情况的辩论

集权问题

从问题本身和1842年5月17日星期二《莱茵报》

第137号附刊谈起

《科隆日报》第179号的社论

历史法学派的哲学宣言

第六届莱茵省议会的辩论(第三篇论文)

关于林木盗窃法的辩论

共产主义和奥格斯堡《总汇报》

《莱茵报》编辑部就有关共产主义的论争所作的说明

再谈谈奥·弗·格鲁培博士的小册子《布鲁诺·鲍威尔和大学的教学自由》1842年柏林版

《莱茵报》编辑部为《评汉诺威自由主义反对派的失误》一文所加的按语

区乡制度改革和《科隆日报》

……

第二部分 中学试卷和文学习作

附录

插图