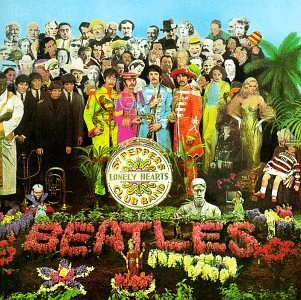

First CD reissue of the album.

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (often referred to simply as Sgt. Pepper) is the eighth studio album by the English rock band the Beatles. Released on 26 May 1967, Sgt. Pepper is regarded by musicologists as an early concept album that advanced the roles of sound composition, extended form, psychedelic imagery, record sleeves, and the producer in popular music. The album had an immediate cross-generational impact and was associated with numerous touchstones of the era's youth culture, such as fashion, drugs, mysticism, and a sense of optimism and empowerment. Critics lauded the album for its innovations in songwriting, production and graphic design, for bridging a cultural divide between popular music and high art, and for reflecting the interests of contemporary youth and the counterculture.

«Before Sgt. Pepper, no one seriously thought of rock music as actual art. That all changed in 1967, though, when John, Paul, George and Ringo (with "A Little Help" from their friend, producer George Martin) created an undeniable work of art which remains, after 30-plus years, one of the most influential albums of all time. From Lennon's evocative word/sound pictures (the trippy "Lucy in the Sky With Diamonds," the carnival-like "Being for the Benefit of Mr. Kite") and McCartney's music hall-styled "When I'm 64," to Harrison's Eastern-leaning "Within You Without You," and the avant-garde mini-suite, "A Day in the Life," Sgt. Pepper was a milestone for both '60s music and popular culture. --Billy Altman»

Credits:

Phonographic Copyright ℗ – EMI Records Ltd.

Copyright © – EMI Records Ltd.

Artwork [Cover Staged By] – Jann Haworth, Peter Blake (4)

Artwork [Cover] – M C Productions, The Apple

Artwork [Wax Figures] – Madame Tussauds

Design – Paul Wilkinson (3)

Design Concept [Cd Packaging Design Idea] – Kathryn Varley

Engineer [Recording] – Geoff Emerick

Engineer [Second] – Richard Lush (tracks: 1 to 8, 10 to 13)

Liner Notes – Peter Blake (4)

Liner Notes [Quote] – George Martin

Liner Notes [Words] – Mark Lewisohn

Photography By [Cover] – Michael Cooper (8)

Producer – George Martin

Written-By – Lennon/McCartney* (tracks: 1 to 7, 9 to 13)

℗ 1967 Original Sound Recordings made by EMI Records Ltd.

© 1967 EMI Records Ltd.

© 1987 EMI Records Ltd.

Made in the U.K. (on back cover). Made in Italy (on CD).

Comes in a jewel case enclosed in a cardboard box with a 28 page booklet including Sgt. Pepper's cut-outs.

Track 1 recording started in studio 2 at Abbey Road on February 1, 1967. Album version mixed from take 10.

Track 2 recording started in studio 2 at Abbey Road on March 29, 1967. Album version mixed from take 11.

Track 3 recording started in studio 2 at Abbey Road on March 1, 1967. Album version mixed from take 8.

Track 4 recording started in studio 2 at abbey Road on March 9, 1967. Album version mixed from take 15.

Track 5 recording started at Regent Sound Studio, Tottemham Court Road, London on February 21, 1967 and later completed at Abbey Road. Album version mixed from take 3.

Track 6 recording started in studio 2 at Abbey Road on March 17, 1967. Album version mixed from take 9.

Track 7 recording started in studio 2 at Abbey Road on February 17, 1967. Album version mixed from take 9.

Track 8 recording started in studio 2 at Abbey Road on March 22, 1967. Album version mixed from take 2.

Track 9 recording started in studio 2 at Abbey Road on December 6, 1966. Album version mixed from take 4.

Track 10 recording started in studio 2 at Abbey road on February 23, 1967. Album version mixed from take 11.

Track 11 recording started in studio 2 at Abbey Road on February 8, 1967. Album version mixed from take 11.

Track 12 recording started in studio 1 at Abbey Road on April 1, 1967. Album version mixed from take 9.

Track 13 recording started in studio 2 at Abbey Road on January 19, 1967. Album version mixed from takes 6 & 7.

Black and white photograph courtesy of the Michael Cooper Collection.

The rear of the booklet states all tracks except 8 are by Lennon/McCartney, but the liner notes are more specific.