俄罗斯

大师与玛格丽特 (2005) TMDB 豆瓣

Мастер и Маргарита Season 1 所属 电视剧集: 大师与玛格丽特

9.1 (30 个评分)

导演:

弗拉基米尔·博尔特科

演员:

Anna Kovalchuk

/

Aleksandr Galibin

…

由小说改编的这部连续剧创作手法很奇特,有现实中的人,有魔鬼,有历史中的人。他们在小说中相互交织,魔鬼可以来人间,人可以在天上飞可以参加撒旦的宴会,人可以丑陋无比,魔鬼可以淘气可爱。小说中又包含小说,让人眼花缭乱。小说有三条线索:

1.魔王沃兰德造访莫斯科并且观察这个莫斯科社会

2.大师与玛格丽特的爱情故事

3.本丢·彼拉多的千年悔恨

在第一个线索中,作者安排魔王沃兰德装扮成一个外国人来造访莫斯科,以此来观察“莫斯科居民的内心是否发生了变化”。这同《波斯人信札》、《天真汉》、《格列佛游记》的手法类似,虚构出一个“外方人”,让他们置身于我们习以为常的社会,从他们少见多怪的眼睛里呈现出丑恶和不合理的本质。只不过这里的“外方人”是一个无所不能的魔王,他可以通过魔法运用恶作剧的方式来暴露人们内心的阴暗面以及人性的弱点,所以使小说更充满讽刺意味以及幽默情调。

通过魔王沃兰德以及他仆人所作的一切,引发出一系列社会的弊病。

首先表现了人对于金钱、物质享受、名誉和地位的诱惑是软弱的,比如“卢布雨”和“法国时装”,使剧场里的人们丑态百出,因为他们的贪欲之心迷住了本来应有的良知,后来卢布变成了商标,身上的法国时装不翼而飞,那些贪慕虚荣的女人光着身子在大街上东躲西藏。在格里鲍耶陀夫之家,一群所谓的高级知识分子——“莫文联”的作家们,每天过着庸俗的生活,个个吃得油光满面,为了度假和住房问题费尽心机,卑鄙龌龊,其实不过是一群“败类”。诗人伊万受到魔鬼带来的刺激和诗人柳欣在受到伊万指责后都不得不承认自己的作品都是一堆废话,毫无价值;在作家柏辽兹死后,很多人为了弄到这所住房而绞尽脑汁,来到这所住房里妄图能被批准,结果遇到魔鬼而遭受愚弄;房管所主任尼卡诺尔本来就是一个“谁给我钱,我就提谁报上户口”的贪财之人,所以当沃兰德的仆人卡罗维夫才给他一大笔钱时他就立刻答应房子归沃兰德等人住,因此他也受到了惩罚,这些钱莫名其妙的变成了外币使他被警局拘留后精神崩溃。

这些事情数不胜数,让读者看了感到我们的社会的确如此,并且看到这些人所遭受的恶作剧般的惩罚后大快人心。

沃兰德认为“人类是爱钱的……他们太轻浮了……慈悲之情有时也会来扣他们的心扉……都是些普普通通的凡人……很像以前的人……只是住房问题把他们给毁坏了”

其次表现了人对于命运是无能的。如柏辽兹的死以及餐厅管理员安德烈·福基奇·索科夫的死。他们的死不是沃兰德赐予的,而是他们本来就是命该如此,沃兰德不过提前预见罢了。沃兰德认为金钱名誉之类的东西毫无用处,随着人的死亡,一切都不存在了。人无法决定每一天的生活,因为人很可能在一刹那就死亡,那么人生还有什么意义么?

人生的意义在另外两个线索中才能告诉我们。第二个线索在第十三章才出现,即大师与玛格特的爱情。并且两条线索互相穿插。

大师刚出现的时候是在精神病院里给病人伊万讲述自己的故事,除了讲他与玛格丽特的爱情,还讲道他因自己的小说而遭受的打击。这里,作者把自己的生活经历赋予了大师,借他的口对俄罗斯的文学界进行了无情的批判。大师和玛格丽特把全部生命都寓于那部小说,而在大师捧着这部小说进入生活的同时,他的生活就宣告结束了,他的第一次踏进文学天地就使他的毁灭已成定局。编辑和他见面时只字不谈小说的实质,却对作家本人提出了一连串问题。因为他的作品被认定是颂扬基督的反动作品,所以要给以坚决打击。一些御用文人开始在报刊上发表批判文章。起初一段时间,大师对这些文章置之一笑,第二个阶段他开始惊讶,但是感觉只是虚张声势,随着批判文章持续地越来越多地发表,大师感到进入了恐怖阶段。因此,大师被毁灭了,他逃离了文学,逃离了心爱的女人——因为不想连累她,逃到了疯人院。

这是对俄罗斯文学界的控诉,但还有对他们的讽刺,因为魔鬼们不肯善罢甘休,卡罗维夫和河马就去“格里鲍耶陀夫之家”闹事,他们认为在这个富贵温柔之乡,这些作家写出传世作品,“见他的鬼”,是不可能的!他们来到门口,被女公民拦住索要会员证,卡罗维夫问河马“难道为了相信陀思妥耶夫斯基是作家,还需要检查一下他的证件么?”“这太可笑了,一个人是不是作家,决不是由证件决定的,而是由他所写的东西决定的!”

小说中的玛格丽特是个坚强的女人,她生活在一个很好地让世人羡慕的环境里,但她觉得无聊和孤独,她需要爱情和真正的生活,直到她遇见了作家大师,她才认为生命开始有意义。然而大师的作品使大师受到了无情的打击,玛格丽特在大师的失踪之后陷入了深深的痛苦之中。直到有一天她希望自己把灵魂卖给魔鬼,只要能让她知道大师的踪迹能再次见到大师。于是沃兰德派是从阿扎泽勒找到玛格丽特。玛格丽特经受了一系列考验,最终因为自己的爱情而与大师再次重逢。

但是他们不属于这个世界,小说结尾阿扎泽勒让他们喝了毒酒而死。大师说:“这太英明了!太及时了!”对于大师和玛格丽特这种忠于自己的信念与爱情的人来说,在那个复杂的人类社会是折磨而痛苦的,唯有死才是温暖、甜蜜和幸福的。

大师与玛格丽特的经历告诉我们,人或许是无能的,但人可以坚定自己的信念,可以对自己的生活态度作出选择,可以忠于自己的爱情。即使死了,只要坚定地认为自己的精神和爱情可以永世长存,那么它们就一定可以永世长存。

小说的第三个线索贯穿于小说的整体,本丢·彼拉多的故事是大师的作品,但是魔鬼对这个故事了如指掌,因为他认同大师的观点——在人所具有的各种缺陷中,他(耶舒阿)把怯懦看作最主要的缺陷之一。本丢·彼拉多是圣经里的人物,他判处了耶舒阿的死刑,使耶舒阿被钉在了十字架上。他本来是一个残酷的总督,表面没有人性,但是他内心还有一点点善的存留,在和耶舒阿谈话之后,他了解了人心中的善。他喜欢耶舒阿,知道他没有罪,但是因为对权力的怯懦,他没有解救耶舒阿,造成了他千年的悔恨。

其实,不管是对金钱的贪婪还是对名誉的渴望,对权力的俯首称臣,说到底都是对悲惨生活和生命死亡的怯懦。小说用大师与玛格丽特的经历告诉读者死亡是幸福而美好的,生命中重要的只是有足够的勇气对信仰对爱情忠贞不渝。

以上转自豆瓣 作者舞紫

1.魔王沃兰德造访莫斯科并且观察这个莫斯科社会

2.大师与玛格丽特的爱情故事

3.本丢·彼拉多的千年悔恨

在第一个线索中,作者安排魔王沃兰德装扮成一个外国人来造访莫斯科,以此来观察“莫斯科居民的内心是否发生了变化”。这同《波斯人信札》、《天真汉》、《格列佛游记》的手法类似,虚构出一个“外方人”,让他们置身于我们习以为常的社会,从他们少见多怪的眼睛里呈现出丑恶和不合理的本质。只不过这里的“外方人”是一个无所不能的魔王,他可以通过魔法运用恶作剧的方式来暴露人们内心的阴暗面以及人性的弱点,所以使小说更充满讽刺意味以及幽默情调。

通过魔王沃兰德以及他仆人所作的一切,引发出一系列社会的弊病。

首先表现了人对于金钱、物质享受、名誉和地位的诱惑是软弱的,比如“卢布雨”和“法国时装”,使剧场里的人们丑态百出,因为他们的贪欲之心迷住了本来应有的良知,后来卢布变成了商标,身上的法国时装不翼而飞,那些贪慕虚荣的女人光着身子在大街上东躲西藏。在格里鲍耶陀夫之家,一群所谓的高级知识分子——“莫文联”的作家们,每天过着庸俗的生活,个个吃得油光满面,为了度假和住房问题费尽心机,卑鄙龌龊,其实不过是一群“败类”。诗人伊万受到魔鬼带来的刺激和诗人柳欣在受到伊万指责后都不得不承认自己的作品都是一堆废话,毫无价值;在作家柏辽兹死后,很多人为了弄到这所住房而绞尽脑汁,来到这所住房里妄图能被批准,结果遇到魔鬼而遭受愚弄;房管所主任尼卡诺尔本来就是一个“谁给我钱,我就提谁报上户口”的贪财之人,所以当沃兰德的仆人卡罗维夫才给他一大笔钱时他就立刻答应房子归沃兰德等人住,因此他也受到了惩罚,这些钱莫名其妙的变成了外币使他被警局拘留后精神崩溃。

这些事情数不胜数,让读者看了感到我们的社会的确如此,并且看到这些人所遭受的恶作剧般的惩罚后大快人心。

沃兰德认为“人类是爱钱的……他们太轻浮了……慈悲之情有时也会来扣他们的心扉……都是些普普通通的凡人……很像以前的人……只是住房问题把他们给毁坏了”

其次表现了人对于命运是无能的。如柏辽兹的死以及餐厅管理员安德烈·福基奇·索科夫的死。他们的死不是沃兰德赐予的,而是他们本来就是命该如此,沃兰德不过提前预见罢了。沃兰德认为金钱名誉之类的东西毫无用处,随着人的死亡,一切都不存在了。人无法决定每一天的生活,因为人很可能在一刹那就死亡,那么人生还有什么意义么?

人生的意义在另外两个线索中才能告诉我们。第二个线索在第十三章才出现,即大师与玛格特的爱情。并且两条线索互相穿插。

大师刚出现的时候是在精神病院里给病人伊万讲述自己的故事,除了讲他与玛格丽特的爱情,还讲道他因自己的小说而遭受的打击。这里,作者把自己的生活经历赋予了大师,借他的口对俄罗斯的文学界进行了无情的批判。大师和玛格丽特把全部生命都寓于那部小说,而在大师捧着这部小说进入生活的同时,他的生活就宣告结束了,他的第一次踏进文学天地就使他的毁灭已成定局。编辑和他见面时只字不谈小说的实质,却对作家本人提出了一连串问题。因为他的作品被认定是颂扬基督的反动作品,所以要给以坚决打击。一些御用文人开始在报刊上发表批判文章。起初一段时间,大师对这些文章置之一笑,第二个阶段他开始惊讶,但是感觉只是虚张声势,随着批判文章持续地越来越多地发表,大师感到进入了恐怖阶段。因此,大师被毁灭了,他逃离了文学,逃离了心爱的女人——因为不想连累她,逃到了疯人院。

这是对俄罗斯文学界的控诉,但还有对他们的讽刺,因为魔鬼们不肯善罢甘休,卡罗维夫和河马就去“格里鲍耶陀夫之家”闹事,他们认为在这个富贵温柔之乡,这些作家写出传世作品,“见他的鬼”,是不可能的!他们来到门口,被女公民拦住索要会员证,卡罗维夫问河马“难道为了相信陀思妥耶夫斯基是作家,还需要检查一下他的证件么?”“这太可笑了,一个人是不是作家,决不是由证件决定的,而是由他所写的东西决定的!”

小说中的玛格丽特是个坚强的女人,她生活在一个很好地让世人羡慕的环境里,但她觉得无聊和孤独,她需要爱情和真正的生活,直到她遇见了作家大师,她才认为生命开始有意义。然而大师的作品使大师受到了无情的打击,玛格丽特在大师的失踪之后陷入了深深的痛苦之中。直到有一天她希望自己把灵魂卖给魔鬼,只要能让她知道大师的踪迹能再次见到大师。于是沃兰德派是从阿扎泽勒找到玛格丽特。玛格丽特经受了一系列考验,最终因为自己的爱情而与大师再次重逢。

但是他们不属于这个世界,小说结尾阿扎泽勒让他们喝了毒酒而死。大师说:“这太英明了!太及时了!”对于大师和玛格丽特这种忠于自己的信念与爱情的人来说,在那个复杂的人类社会是折磨而痛苦的,唯有死才是温暖、甜蜜和幸福的。

大师与玛格丽特的经历告诉我们,人或许是无能的,但人可以坚定自己的信念,可以对自己的生活态度作出选择,可以忠于自己的爱情。即使死了,只要坚定地认为自己的精神和爱情可以永世长存,那么它们就一定可以永世长存。

小说的第三个线索贯穿于小说的整体,本丢·彼拉多的故事是大师的作品,但是魔鬼对这个故事了如指掌,因为他认同大师的观点——在人所具有的各种缺陷中,他(耶舒阿)把怯懦看作最主要的缺陷之一。本丢·彼拉多是圣经里的人物,他判处了耶舒阿的死刑,使耶舒阿被钉在了十字架上。他本来是一个残酷的总督,表面没有人性,但是他内心还有一点点善的存留,在和耶舒阿谈话之后,他了解了人心中的善。他喜欢耶舒阿,知道他没有罪,但是因为对权力的怯懦,他没有解救耶舒阿,造成了他千年的悔恨。

其实,不管是对金钱的贪婪还是对名誉的渴望,对权力的俯首称臣,说到底都是对悲惨生活和生命死亡的怯懦。小说用大师与玛格丽特的经历告诉读者死亡是幸福而美好的,生命中重要的只是有足够的勇气对信仰对爱情忠贞不渝。

以上转自豆瓣 作者舞紫

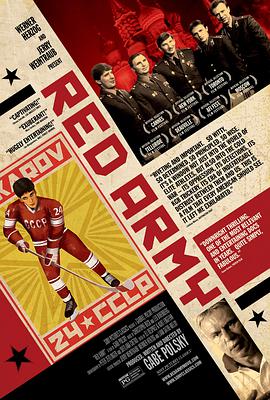

绝杀慕尼黑 (2017) TMDB IMDb 维基数据 豆瓣

Движение вверх

7.8 (274 个评分)

导演:

安东·梅格尔季切夫

演员:

弗拉基米尔·马什科夫

/

约翰·萨维奇

…

其它标题:

Движение вверх

/

一跃而上

…

电影根据体育历史中著名的传奇真实事件改编,讲述了1972年慕尼黑奥运会篮球决赛中,前苏联篮球队打败了保持了36年全胜纪录的美国队的传奇故事。在决赛结束前三秒钟,美国队以一分优势领先。美国队已经开始提前庆祝比赛的胜利了,因为他们相信比赛结果已成定局。然而,一位来自苏联的不知名篮球教练,率领着艰难、困苦、贫穷中的苏联国家队,比赛结果发生逆转,整个篮球历史也发生了改变。

РЕБЯТА НАШЕГО ПОЛКА 豆瓣

9.2 (22 个评分)

Любэ

类型:

摇滚

发布日期 2004年1月1日

1989年1月,正是西伯利亚寒流猖狂的季节,作曲家Igor Matviyenko遇见了无名歌手Nikolai Rastorguyev,Igor Matviyenko很欣赏Nikolai Rastorguyev的声音,于是两个一拍即合,组成了Lube乐队。

小于一 豆瓣

Less Than One

9.2 (48 个评分)

作者:

[美] 约瑟夫·布罗茨基

译者:

黄灿然

浙江文艺出版社

2014

- 9

《小于一》是布罗茨基的第一部散文集,展现了他对文学、 政治和历史等各领域的全面兴趣。从最广泛的意义上讲,《小于一》是一部知识分子的自传。本书收录了布罗茨基评论诗歌与诗学的最卓越的散文作品。不可避免,《小于一》中也谈到了政治。这些散文是对历史和当今时代的深刻沉思。本书也是一部私人回忆录。用作书名的散文《小于一》和压卷之作《一个半房间》,是布罗茨基为自己的故乡城市和双亲谱写的颂歌——或者说哀歌。

1986年美国国家书评奖获奖作品

1987年诺贝尔文学奖得主、美国著名诗人约瑟夫•布罗茨基经典散文集

著名诗人、翻译家黄灿然先生历时三年精心译成

独家引进,简体中文版全译本在中国大陆首次面世

东西方兼容的背景为他提供了异常丰富的题材和多样化的观察方法。该背景同他对历代文化透彻的悟解力相结合,每每孕育出纵横捭阖的历史想象力。

——1987年诺贝尔文学奖授奖词

(本书)展现出作者用英语写作的高超能力,文笔灵动,饱含智慧……为人们了解俄国的文学传统、政治气候和俄罗斯当代诗歌与诗学,提供了深刻而具有启发性的真知灼见。

——美国《图书馆杂志》

每一篇散文都是一场充满激情的演出,这些经典散文跨越了生活、政治与艺术。

——英国《独立报》

1986年美国国家书评奖获奖作品

1987年诺贝尔文学奖得主、美国著名诗人约瑟夫•布罗茨基经典散文集

著名诗人、翻译家黄灿然先生历时三年精心译成

独家引进,简体中文版全译本在中国大陆首次面世

东西方兼容的背景为他提供了异常丰富的题材和多样化的观察方法。该背景同他对历代文化透彻的悟解力相结合,每每孕育出纵横捭阖的历史想象力。

——1987年诺贝尔文学奖授奖词

(本书)展现出作者用英语写作的高超能力,文笔灵动,饱含智慧……为人们了解俄国的文学传统、政治气候和俄罗斯当代诗歌与诗学,提供了深刻而具有启发性的真知灼见。

——美国《图书馆杂志》

每一篇散文都是一场充满激情的演出,这些经典散文跨越了生活、政治与艺术。

——英国《独立报》

悲伤与理智 豆瓣

On Grief and Reason

9.0 (50 个评分)

作者:

[美] 约瑟夫·布罗茨基

译者:

刘文飞

上海译文出版社

2015

- 4

在这部题材丰富、视界浩淼的散文集中,约瑟夫•布罗茨基开篇便用深沉内省的目光审视了自己在苏俄的早年经历以及随后去往美国的流亡生涯。接着,作者用惊人的博学探讨了诗歌的张弛变幻、历史的本质、流亡诗人的双重困境等一系列颇具广度与深度的话题,思维的触手延揽古今,上及古罗马贤帝马可•奥勒留, 下至现当代诗人托马斯•哈代与罗伯特•弗罗斯特,将对存在本质的哲学探讨与对诗歌美学的炽烈情愫糅合锻造为继《小于一》之后的又一部世所罕见的奇作。

收入文集的二十一篇散文大致分为回忆录、旅行记、演说讲稿、公开信和悼文等几种体裁。这些散文形式多样,长短不一,但它们诉诸的却是一个共同的主题,即“诗和诗人”。这卷文集可以说是通向布罗茨基的诗歌观和美学观,乃至他的伦理观和世界观的一把钥匙。文集中最后一篇作品《悼斯蒂芬·斯彭德》完成后不到半年,布罗茨基自己也离开了人世,《悲伤与理智》因此也就成了布罗茨基生前出版的最后一部散文集,是布罗茨基散文写作、乃至其整个创作的“天鹅之歌”。

上海译文出版社此次翻译出版的《悲伤与理智》是这部佳作的首个国内中文译本,在翻译文学界具有填补空白的重大意义以及不可替代的文学与学术价值。

收入文集的二十一篇散文大致分为回忆录、旅行记、演说讲稿、公开信和悼文等几种体裁。这些散文形式多样,长短不一,但它们诉诸的却是一个共同的主题,即“诗和诗人”。这卷文集可以说是通向布罗茨基的诗歌观和美学观,乃至他的伦理观和世界观的一把钥匙。文集中最后一篇作品《悼斯蒂芬·斯彭德》完成后不到半年,布罗茨基自己也离开了人世,《悲伤与理智》因此也就成了布罗茨基生前出版的最后一部散文集,是布罗茨基散文写作、乃至其整个创作的“天鹅之歌”。

上海译文出版社此次翻译出版的《悲伤与理智》是这部佳作的首个国内中文译本,在翻译文学界具有填补空白的重大意义以及不可替代的文学与学术价值。

危楼愚夫 (2014) 维基数据 IMDb 豆瓣 TMDB

Дурак

8.5 (305 个评分)

导演:

尤里·贝科夫

演员:

阿尔焦姆·贝斯特罗夫

/

娜塔莉亚·苏尔科娃

…

其它标题:

Дурак

/

惊爆危楼(台)

…

管道工接到报告说某个住满底层群众的筒子楼水管崩裂,去勘察时发现大楼豆腐渣工程即将在24小时内倒塌,于是通过母亲好友联系到女镇长,女镇长和手下考虑了自身利益,又经扶植女镇长上位的经济操手怂恿,大家决定放弃转移大楼中的820名住客并暗中杀害了两个头头当做替罪羊。

其中被杀的 负责建筑的头临死替管道工求了情,允许他闭嘴带着家人远走他乡,管道工心中良心未死,不听父母及妻子的劝告执意去救人……

其中被杀的 负责建筑的头临死替管道工求了情,允许他闭嘴带着家人远走他乡,管道工心中良心未死,不听父母及妻子的劝告执意去救人……

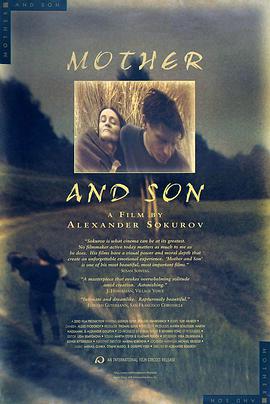

母与子 (1997) 维基数据 IMDb 豆瓣 TMDB

Мать и сын

7.9 (17 个评分)

导演:

亚历山大·索科洛夫

演员:

Aleksei Ananishnov

/

Gudrun Geyer

其它标题:

Мать и сын

/

母亲与儿子

…

在俄罗斯某个偏僻的小山村,人烟罕至,静谧非常,这里的景色如同律动的油画一般,美得忧伤,美得窒息。

一位老母亲(Gudrun Geyer 饰)即将走到人生的终点,时间已没有意义,每一刻都会成为永恒。儿子(Aleksei Ananishnov 饰)陪在母亲身边,精心照料她的起居。他耐心倾听着母亲关于梦的叙述,带着她出外散心,为她读明信片。在秋风骤起的时节,这对母子默默地享受着这最后的聚会……

本片荣获1997年莫斯科国际电影节安德烈•塔科夫斯基奖、俄罗斯电影评论奖和评审团特别大奖。

一位老母亲(Gudrun Geyer 饰)即将走到人生的终点,时间已没有意义,每一刻都会成为永恒。儿子(Aleksei Ananishnov 饰)陪在母亲身边,精心照料她的起居。他耐心倾听着母亲关于梦的叙述,带着她出外散心,为她读明信片。在秋风骤起的时节,这对母子默默地享受着这最后的聚会……

本片荣获1997年莫斯科国际电影节安德烈•塔科夫斯基奖、俄罗斯电影评论奖和评审团特别大奖。

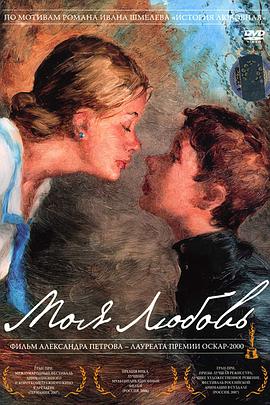

春之觉醒 (2006) 豆瓣

Моя любовь

8.9 (81 个评分)

导演:

亚历山大·彼德洛夫

演员:

Aleksandr Palamishev

/

Aleksandra Zhivova

…

其它标题:

Моя любовь

/

My Love

…

影片改编自俄国文学家伊万·什梅廖夫(Ivan Shmelev)的短篇小说,故事背景是19世纪末的俄国,一座俄罗斯小镇上,主角是一个憧憬于屠格涅夫小说《初恋》的情窦初开的16岁少年学生Anton,他疯狂迷恋着住在隔壁的那个神秘、美丽的女人,而他家的女佣却在偷偷暗恋他。女佣的爱过于平凡,少年更痴迷于追求那个其实存在于他幻想中的“女神”,然而一天,当“女神”的面纱彻底揭开,失望至极的少年大病一场,初恋就这样随风而去。

亚历山大·彼德洛夫的动画都是用油彩在玻璃上直接绘制的,画出的油画有一股特别的韵味,尤其是表现与水相关的场景更是别具一格,堪称动画版的“青春残酷物语”。

亚历山大·彼德洛夫的动画都是用油彩在玻璃上直接绘制的,画出的油画有一股特别的韵味,尤其是表现与水相关的场景更是别具一格,堪称动画版的“青春残酷物语”。

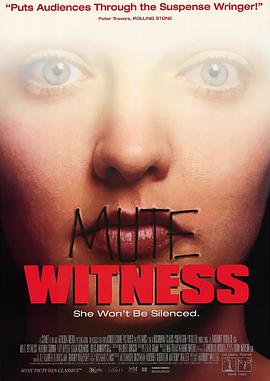

无声言证 (1995) 豆瓣

Mute Witness

7.6 (94 个评分)

导演:

安东尼·威勒

演员:

玛丽娜·奇蒂娜 Marina Zudina

/

菲·雷普利

…

其它标题:

Mute Witness

/

战栗追杀

天生不能说话的比莉(玛丽娜·奇蒂娜 Marina Zudina 饰)是一名道具师,她的工作是为小成本恐怖片提供道具,虽然身体上有缺憾,但有一个关心她的姐姐让她的生活充满了温暖。一天收工后,她为了取回落在拍摄现场的道具而折返,却被锁在了片场。无聊的她四处转悠,无意之间闯进了一部色情片的拍摄现场,令他没有想到的是,在转瞬间,色情变恐怖,女演员活生生的杀死了,而凶手手中的镜头,如实的拍下了这血腥的一幕。比莉报了警,警察前来搜索却一无所获,凶手坚称吓坏了的比莉将假戏看成了真做。

事情并没有结束,原来,凶手系俄罗斯黑手党成员,专门拍摄这种真实的暴力电影来满足顾客的特殊需要。事件平息后,他们立刻展开了针对比莉的灭口行动。无法开口的比莉,只有通过自己的智慧和行动来揭开这场事件的真相。

事情并没有结束,原来,凶手系俄罗斯黑手党成员,专门拍摄这种真实的暴力电影来满足顾客的特殊需要。事件平息后,他们立刻展开了针对比莉的灭口行动。无法开口的比莉,只有通过自己的智慧和行动来揭开这场事件的真相。

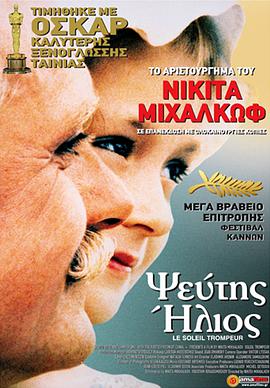

烈日灼人 (1994) 豆瓣 TMDB IMDb 维基数据

Утомлённые солнцем

8.6 (104 个评分)

导演:

尼基塔·米哈尔科夫

演员:

欧列格·缅希科夫

/

尼基塔·米哈尔科夫

…

其它标题:

Утомлённые солнцем

/

毒太阳(港)

…

影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫(尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰)是红军的光辉领袖,拥有殷实家底和幸福家庭,正在与妻子玛露莎(英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰)、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料,一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时,人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚(欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰)。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者,随着他娓娓道来的故事,米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生,都在故事中一一展开。而更为残酷的是,他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……