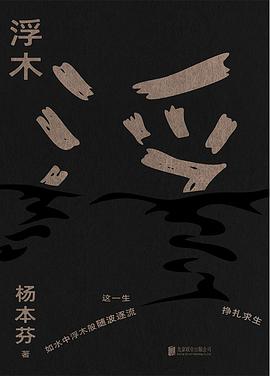

一百年,许多人,许多事 豆瓣

8.2 (26 个评分)

作者:

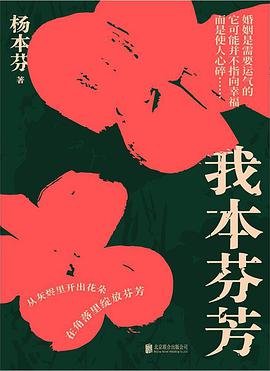

杨苡/口述

/

余斌/撰写

译林出版社

2023

- 1

“人的一生不知要遇到多少人与事,到了我这个岁数,经历过军阀混战、抗日战争、解放战争,以及新中国成立之后发生的种种,我虽是个平凡的人,却也有许许多多的人可念,许许多多的事想说。”

本书是五四运动同龄人、西南联大进步学子、翻译名家、百岁老人杨苡的唯一口述自传。从1919年走向今天,杨苡的人生百年,正是中国栉风沐雨、沧桑巨变的百年。时代与人生的淬炼,凝结为一代知识女性的天真与浪漫之歌。

世纪回眸中,相比于传奇与成就,杨苡更看重她的“日子”,及其承载的亲情、友情、爱情和世情:童年深宅里,祖辈的煊赫、北洋政商两界的风云变幻她不大闹得清,念念不忘者,是一个个普通人的境遇;同窗情谊、少女心事、诗歌与话剧,“中西”十年乘着歌声的翅膀,最是无忧无虑;民族危亡之际,自天津、上海、香港到昆明,西迁途中高唱《松花江上》,文明之火光焰不熄;从西南联大到中央大学,记忆里依旧是年轻的身影——初见“文学偶像”巴金,大轰炸后满头灰土的闻一多,手杖点在石板路上嘀嘀笃笃的吴宓,“夸我们是勇敢少女”的恩师沈从文,还有滇水之边的月下谈心,嘉陵江畔的重逢与告别……

学者余斌历时十年,用倾听抵抗遗忘,以细节通向历史的真实。家族旧事、翡翠年华、求学之路、山河故人,一个世纪的人与事在叙述中缓缓展开。“我有意无意间充当了杨先生和读者的中间人,它应该是一部可以面向一般读者的口述史。”

【编辑推荐】

1.五四运动同龄人、西南联大进步学子、首创“呼啸山庄”译名的翻译名家、百岁老人杨苡,唯一口述自传。

从《红楼梦》《儒林外史》到《红与黑》《呼啸山庄》,杨苡先生与兄长杨宪益、爱人赵瑞蕻共同推动中文与世界对话,使文学经典如种子般在不同文明的土壤里生根开花,成就了中国文学翻译事业一个又一个高峰。

2.一个世纪的家国史:时代不是她的人生背景,她的人生就是时代本身。

军阀混战、抗日战争、解放战争、新中国成立……1919年至今,百年中国经历沧桑巨变,家与国、个人与社会载沉载浮,她为历史提供的是一份特殊的见证,传递出“普遍的人生回声”。

3.一代知识女性的浪漫人生:岁月呼啸,美无倦意。

“我出生在五四,成长的时候,正是我们这个国家最困难的时期。但就是在那么艰苦的条件下,年青一代的朝气、热情和责任感一点都没有丢。”爱国、进步、对真理和正义的追求,血液般融入杨苡先生的人生选择,明亮的人格让世人看见:被文学生活、文学事业、文学追求所浸润的人生是如何饱满与光洁,优雅而坚韧,乐观而从容。

4.观人观世的乐观豁达:人生值得一过,活着就是胜利。

因为长寿,她几乎看到了所有人的结局,荣辱浮沉,生老病死,都已成为有头有尾的故事。然而在波澜不惊的叙述后面,我们仍能不期然而然地感受到“命运”二字的分量。她常挂在嘴边的一个词是“好玩”,“好玩”影响到她的记忆和对记忆的筛选,后面未尝没有一种观人观世的态度。

5.一部面向普通读者的口述史:学者余斌历时十年,用倾听抵抗遗忘,以细节通向历史的温度与真实。附万字《书成漫记》。

家族记忆的吉光片羽、念念不忘的故人陈迹、私藏心底的少女心事、亲身经历的时代洪流……在十来平方米的小客厅里,一场以倾听抵抗遗忘的谈话持续了十余年,终于成书。“我想达到的,第一是真实,第二是真实,第三还是真实,而通向这真实的,第一是细节,第二是细节,第三还是细节。”有温度的历史是无数个体“命运”的汇集与交响,见证个体命运,也是在“见证历史”。

6.收录珍贵历史照片150张,全书彩印;锁线裸脊,尽显岁月沉淀之美;精美拉页,定格10个10年。

由于出身世家的缘故,杨先生留存自二十世纪初以来大量照片,本书收录珍贵历史照片150余张,全书彩印,辅以详实图注作为口述的延伸和补充。由“中国最美的书”奖得主周伟伟担纲设计统筹,苍青配色寓意生命常青。正文采用纯木浆纸印刷,藏读两宜;图片采用古典艺术纸印刷,还原真挚本色。锁线裸脊,装帧典雅,尽显岁月沉淀之美。附精美拉页,10个10年,眉眼间定格百年历史。

【评论&声音】

毕飞宇 | 张立宪 | 鲁豫 | 徐蓓 倾情推荐

杨苡先生是五四运动的同龄人,是自西南联大迈向广阔生活的进步学子,是首创“呼啸山庄”这一译名并使该译本成为经典的重要翻译家,是兼及诗歌、散文、儿童文学创作的勤勉写作者。山河沦落时,杨苡先生不甘安守于家庭的庇护,怀着青春热血投身时代洪流与祖国同命运;家国康宁时,杨苡先生古稀之年以生花妙笔完成《天真与经验之歌》《我赤裸裸地来:罗丹传》等著作的翻译,依然满怀蓬勃意气。

——中国作协主席、中国文联主席铁凝,中国作协党组书记、副主席 张宏森

每次去看望杨苡先生,都能感受到她的安静,同时也能感受到她的冲击。她能够安安静静地激励别人、鼓舞别人。她是批判的,更是令人尊敬的,在她的家里,我无数次体会到那种来自杨苡的幸福。我相信,体会到这种幸福的绝不可能只有我一个。

——中国作协副主席、江苏省作协主席 毕飞宇

本文属口述实录体,传主是已经百岁高龄的翻译家杨苡,文章的价值并不在于年龄、身份这些外在的东西,而是其精神内核:这是一篇“祛魅”的好文,它破除了我们对所谓“最后贵族”“簪缨之家”司空见惯的膜拜和讴歌。

——《读库》主编 张立宪

杨苡先生不是一般的百岁老人。她的家族和师友中,不乏中国近现代史上星光闪耀的人物;她在西南联大和中央大学的同学们——那些不同信仰、不同家世、不同性情的青春生命,各自有着令人唏嘘的命运——这注定了杨苡先生的口述自传,同时也是过去一百年间的家国史。时代不是她的人生背景,她的人生就是时代本身。

——《西南联大》《九零后》导演 徐蓓

本书是五四运动同龄人、西南联大进步学子、翻译名家、百岁老人杨苡的唯一口述自传。从1919年走向今天,杨苡的人生百年,正是中国栉风沐雨、沧桑巨变的百年。时代与人生的淬炼,凝结为一代知识女性的天真与浪漫之歌。

世纪回眸中,相比于传奇与成就,杨苡更看重她的“日子”,及其承载的亲情、友情、爱情和世情:童年深宅里,祖辈的煊赫、北洋政商两界的风云变幻她不大闹得清,念念不忘者,是一个个普通人的境遇;同窗情谊、少女心事、诗歌与话剧,“中西”十年乘着歌声的翅膀,最是无忧无虑;民族危亡之际,自天津、上海、香港到昆明,西迁途中高唱《松花江上》,文明之火光焰不熄;从西南联大到中央大学,记忆里依旧是年轻的身影——初见“文学偶像”巴金,大轰炸后满头灰土的闻一多,手杖点在石板路上嘀嘀笃笃的吴宓,“夸我们是勇敢少女”的恩师沈从文,还有滇水之边的月下谈心,嘉陵江畔的重逢与告别……

学者余斌历时十年,用倾听抵抗遗忘,以细节通向历史的真实。家族旧事、翡翠年华、求学之路、山河故人,一个世纪的人与事在叙述中缓缓展开。“我有意无意间充当了杨先生和读者的中间人,它应该是一部可以面向一般读者的口述史。”

【编辑推荐】

1.五四运动同龄人、西南联大进步学子、首创“呼啸山庄”译名的翻译名家、百岁老人杨苡,唯一口述自传。

从《红楼梦》《儒林外史》到《红与黑》《呼啸山庄》,杨苡先生与兄长杨宪益、爱人赵瑞蕻共同推动中文与世界对话,使文学经典如种子般在不同文明的土壤里生根开花,成就了中国文学翻译事业一个又一个高峰。

2.一个世纪的家国史:时代不是她的人生背景,她的人生就是时代本身。

军阀混战、抗日战争、解放战争、新中国成立……1919年至今,百年中国经历沧桑巨变,家与国、个人与社会载沉载浮,她为历史提供的是一份特殊的见证,传递出“普遍的人生回声”。

3.一代知识女性的浪漫人生:岁月呼啸,美无倦意。

“我出生在五四,成长的时候,正是我们这个国家最困难的时期。但就是在那么艰苦的条件下,年青一代的朝气、热情和责任感一点都没有丢。”爱国、进步、对真理和正义的追求,血液般融入杨苡先生的人生选择,明亮的人格让世人看见:被文学生活、文学事业、文学追求所浸润的人生是如何饱满与光洁,优雅而坚韧,乐观而从容。

4.观人观世的乐观豁达:人生值得一过,活着就是胜利。

因为长寿,她几乎看到了所有人的结局,荣辱浮沉,生老病死,都已成为有头有尾的故事。然而在波澜不惊的叙述后面,我们仍能不期然而然地感受到“命运”二字的分量。她常挂在嘴边的一个词是“好玩”,“好玩”影响到她的记忆和对记忆的筛选,后面未尝没有一种观人观世的态度。

5.一部面向普通读者的口述史:学者余斌历时十年,用倾听抵抗遗忘,以细节通向历史的温度与真实。附万字《书成漫记》。

家族记忆的吉光片羽、念念不忘的故人陈迹、私藏心底的少女心事、亲身经历的时代洪流……在十来平方米的小客厅里,一场以倾听抵抗遗忘的谈话持续了十余年,终于成书。“我想达到的,第一是真实,第二是真实,第三还是真实,而通向这真实的,第一是细节,第二是细节,第三还是细节。”有温度的历史是无数个体“命运”的汇集与交响,见证个体命运,也是在“见证历史”。

6.收录珍贵历史照片150张,全书彩印;锁线裸脊,尽显岁月沉淀之美;精美拉页,定格10个10年。

由于出身世家的缘故,杨先生留存自二十世纪初以来大量照片,本书收录珍贵历史照片150余张,全书彩印,辅以详实图注作为口述的延伸和补充。由“中国最美的书”奖得主周伟伟担纲设计统筹,苍青配色寓意生命常青。正文采用纯木浆纸印刷,藏读两宜;图片采用古典艺术纸印刷,还原真挚本色。锁线裸脊,装帧典雅,尽显岁月沉淀之美。附精美拉页,10个10年,眉眼间定格百年历史。

【评论&声音】

毕飞宇 | 张立宪 | 鲁豫 | 徐蓓 倾情推荐

杨苡先生是五四运动的同龄人,是自西南联大迈向广阔生活的进步学子,是首创“呼啸山庄”这一译名并使该译本成为经典的重要翻译家,是兼及诗歌、散文、儿童文学创作的勤勉写作者。山河沦落时,杨苡先生不甘安守于家庭的庇护,怀着青春热血投身时代洪流与祖国同命运;家国康宁时,杨苡先生古稀之年以生花妙笔完成《天真与经验之歌》《我赤裸裸地来:罗丹传》等著作的翻译,依然满怀蓬勃意气。

——中国作协主席、中国文联主席铁凝,中国作协党组书记、副主席 张宏森

每次去看望杨苡先生,都能感受到她的安静,同时也能感受到她的冲击。她能够安安静静地激励别人、鼓舞别人。她是批判的,更是令人尊敬的,在她的家里,我无数次体会到那种来自杨苡的幸福。我相信,体会到这种幸福的绝不可能只有我一个。

——中国作协副主席、江苏省作协主席 毕飞宇

本文属口述实录体,传主是已经百岁高龄的翻译家杨苡,文章的价值并不在于年龄、身份这些外在的东西,而是其精神内核:这是一篇“祛魅”的好文,它破除了我们对所谓“最后贵族”“簪缨之家”司空见惯的膜拜和讴歌。

——《读库》主编 张立宪

杨苡先生不是一般的百岁老人。她的家族和师友中,不乏中国近现代史上星光闪耀的人物;她在西南联大和中央大学的同学们——那些不同信仰、不同家世、不同性情的青春生命,各自有着令人唏嘘的命运——这注定了杨苡先生的口述自传,同时也是过去一百年间的家国史。时代不是她的人生背景,她的人生就是时代本身。

——《西南联大》《九零后》导演 徐蓓