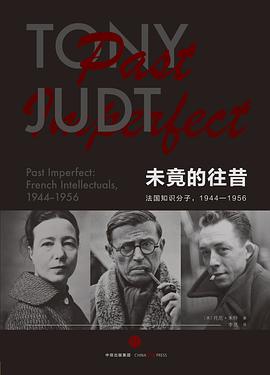

“全球百大思想家”、奥威尔终身成就奖得主托尼•朱特,对萨特、加缪、波伏瓦等人战后道德立场的批判性研究,对知识分子独立性命题的深度拷问.

------------------------

【内容简介】

“二战”之后,法国知识分子在欧洲文化及政治生活中扮演着独一无二的重要角 色,托尼·朱特在这部经典著作中就分析了这个知识分子圈最大的冲突:如何回应共产主义的许诺及其背叛;以及在面对斯大林领导下的前苏联、共产主义的新东欧及法国本身的伪善时,如何维系对激进理念的坚持。

朱特向我们展示了,这批处于时代先锋的知识分子如何在战后为某些“作秀式审判”辩护,如何忽视共产主义背后的暴政和恐怖,甚至向民众传播苏联式道路是通往解放的必经之路的理论。此外,本书还对当时知识分子间逢场作戏、争权夺利的情况进行了细致描绘。其关注的对象不仅包括时髦的“存在主义”代表人物——萨特、加缪和波伏娃,还涉及到了重要的天主教哲学家、中立的报界人士、文学批评家和诗人等。

虽然按照大致的时间顺序来安排结构,但它并不是一部叙述史,而是始终以知识分子独立性这一命题为线索,是一本表达朱特对知识分子角色和责任理解的文集,是一份关于战后法国知识界的道德状况的研究报告。

“托尼•朱特作品”系列还包括《战后欧洲史》《沉疴遍地》《论欧洲》《思虑20世纪:托尼·朱特思想自传》《责任的重负:布鲁姆、加缪、阿隆和法国的20世纪》《记忆小屋》(待出)《重估价值》(待出)《事实改变之后》(待出)等。

------------------------

【链接图书】

《战后欧洲史》《沉疴遍地》《论欧洲》《思虑20世纪:托尼•朱特思想自传》《责任的重负:布鲁姆、加缪、阿隆和法国的20世纪》

------------------------

【编辑推荐】

1、“全球百大思想家”、奥威尔终身成就奖得主托尼•朱特,对萨特、加缪、波伏瓦等人战后道德立场的批判性研究,对知识分子独立性命题的深度拷问。

2、20世纪的欧洲知识分子研究,没有人比朱特更有发言权。这位被称为“知识分子中的知识分子”在《责任的重负》《战后欧洲史》《思虑20世纪》中都体现了对这一问题无与伦比的洞察和智慧,他的贡献和勇气也让他获得了“汉娜·阿伦特奖”和“奥威尔终身成就奖”。作为“局外人”和战后欧洲史专家,他也能更大程度上中立、客观,并提供足够的历史背景和资料,在当时的历史状况前提下谈论知识分子问题。

3、针对目前仍掌握话语权的知识分子对自己行为的掩盖和辩护,针对目前法国对此问题研究、讨论的不公正、不全面的弊端,用扎实的证据揭露以下问题:

面对二战期间德国占领,“法奸”知识分子们是由于形势所迫吗?应该合作、抵抗还是置身事外呢?面对战后的审判,学术明星和大文学家如何相互诋毁、倾轧?表现了怎样的虚伪、软弱?

面对苏联东欧共产主义的血腥统治,萨特、波伏娃、穆尼埃等法国左派是怎样看待这些“他者的鲜血”呢?面对共产主义理想和残酷现实的冲突,左派知识分子怎样处理这个矛盾呢,掩盖、漠视,还是直面?米沃什、昆德拉等东欧知识分子又是如何看待他们的?

4、对思考中国知识分子的责任和立场,特别是“汉奸”和面对残酷统治时知识分子的选择问题有对照、启迪作用。

5、本书甫一出版就获西方众多媒体的赞誉推荐,评价极高,同时也广受到国内媒体的关注和报道。

------------------------

【评论】

★一部令人惊叹的学术著作,足以让那些愉快徜徉于20世纪法国文学字里行间的人们血液凝固。

——《美国观察家》

★《未竟的往昔》是一次直截了当、不同寻常的惊世研究,它考察了那个智性上反复无常的年代(1944—1956)。朱特先生……不只是描述了作为其研究主体的意识形态善变者;他是一位尖锐的甚至带有惩恶心态的卫道士,他揭发了那些在政治现实中测试自己政治理念的知识分子在失败后所表现出的不人道。

——《纽约时报书评》

★出于深厚的学识和不可思议的批评家的敏锐, 朱特…… 考察了二战后法国知识分子的生活……本书富含思想含量, 它提供了有关知识分子研究极具洞见的理论。

——《华盛顿邮报》

★无论是《未竟的往昔》,还是《责任的重负》,他(朱特)都把批判的重心放在了欧洲――萨特、波伏瓦,在法国享受众星拱月礼遇的这一群左翼知识分子,以及他们的对手们――布鲁姆、加缪、雷蒙·阿隆,都被朱特以一种类似“残忍”的方式剖析得条缕分明。

——《看天下》

★在《未竟的往昔》里,朱特以苛刻的眼光,重新审视了法国左派知识分子,那些对共产主义满怀热情的人们,以对信仰的忠诚,刺穿了现实与道德的责任感,用颇具煽动性的抒情话语,共同参与编制了一个充满悖谬与罪恶的乌托邦谎言,天真地让自己成为共产主义的宣传道具。而苏联的共产主义极权蔓延至东欧,他们的热情才慢慢转化为不知所措的彷徨。

朱特颠覆了包括萨特(1905—1980)在内的很多知名知识分子的形象。以萨特们的智商和修辞学修养,把他们的作品从具体的社会历史中抽离出来看,总是能看到值得尊敬的品质,比如正义、良知、对真理的追求。但若放宽历史的视野,在更长久的历史图景中观察他们,萨特们虽然“抓住了时代的脉搏”(萨特之语),但也妨碍了时代健康的血液循环。

加缪以及布鲁姆、雷蒙·阿隆与萨特们相反,他们有自己的辨识标准与判断尺度,尽管他们都被当时的人们弃置于时代的暗角,放逐在主流思想之外,他们以自己的言行,纠正着时代的谬误。即便这种“纠正”是微弱的,甚至在实际上并无甚作用,但在后人检视历史之时,他们可以成为智慧的汲取之源。

——《经济观察报》