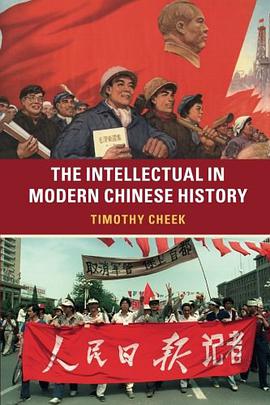

http://www.cambridge.org/cn/academic/subjects/history/east-asian-history/intellectual-modern-chinese-history?format=PB

This vivid narrative history of Chinese intellectuals and public life provides a guide to making sense of China today. Timothy Cheek presents a map and a method for understanding the intellectual in the long twentieth century, from China's defeat in the Sino-Japanese war in 1895 to the 'Prosperous China' since the 2008 Beijing Olympics. Cheek maps the changing terrain of intellectual life over this transformative century in Chinese history to enable readers to understand a particular figure, idea or debate. This map provides coordinates to track different times, different social worlds and key concepts. The historical method focuses on context and communities in six periods to make sense of ideas, institutions and individual thinkers across the century. Together they provide a memorable account of the scenes and protagonists, arguments and ideas of intellectuals and public life in modern China.

A comprehensive synthesis of modern Chinese history across the twentieth century, presenting the importance of intellectuals in public life in modern China

Places the Chinese experience in a global context from 1895 to the present, making it comparable with European and world events

Introduces new analytical perspectives for the study of intellectual history, including ideological moments, the directed public sphere and worlds of intellectual life