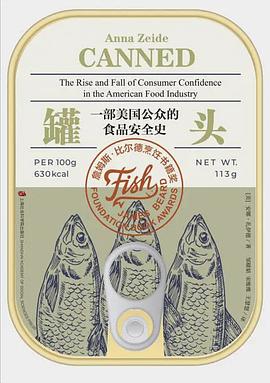

罐头 豆瓣

Canned: The Rise and Fall of Consumer Confidence in the American Food Industry

作者:

安娜• 扎伊德

译者:

邹赜韬

/

宋维维

…

上海社会科学院出版社有限公司

2021

- 6

罐头,我们最熟悉的食品包装,也是食物保存方式。它能长期存放又便于运输,跨越季节和地区限制,满足各种环境的需求。

但是在150年前,当它第一次出现在美国时,美国人对它满是疑惑:一个不透明罐子里的食物安全吗?此后,又是什么原因让罐头逐渐成为美国人不可或缺的生活必需品?跟着本书作者来一次“罐头之旅”吧:

· 美国南北战争带动了罐头牛奶的产量,促进了罐头产业的发展。

· 豌豆罐头经历了罐头商、农民和科学家们的共同努力才有了现在的美味。

· 罐头工业的第一次危机居然是因为橄榄罐头中的肉毒杆菌!

· 番茄罐头上的等级便签能让消费者满意吗?

· 金枪鱼罐头代表了“二战”后美国罐头食品的热潮。

· BPA导致了金宝汤公司开始放弃“罐头”产品。

在美味的罐头背后,是否还藏着其他不为人知的秘密?

“这是一段引人入胜的重要历史,展示了罐头食品的加工、营销与政治化过程,这也是如今厨房中加工和包装食品的由来。”

——本杰明•科恩,《耕耘笔记:美国农村中的科学、土壤与社会》作者。

“读罢此书,再打开豌豆、西红柿或金枪鱼罐头时,你便能品味到其中蕴含的历史。”

——格雷格•米特曼,《呼吸空间:过敏如何塑造我们的生活与景观》作者。

但是在150年前,当它第一次出现在美国时,美国人对它满是疑惑:一个不透明罐子里的食物安全吗?此后,又是什么原因让罐头逐渐成为美国人不可或缺的生活必需品?跟着本书作者来一次“罐头之旅”吧:

· 美国南北战争带动了罐头牛奶的产量,促进了罐头产业的发展。

· 豌豆罐头经历了罐头商、农民和科学家们的共同努力才有了现在的美味。

· 罐头工业的第一次危机居然是因为橄榄罐头中的肉毒杆菌!

· 番茄罐头上的等级便签能让消费者满意吗?

· 金枪鱼罐头代表了“二战”后美国罐头食品的热潮。

· BPA导致了金宝汤公司开始放弃“罐头”产品。

在美味的罐头背后,是否还藏着其他不为人知的秘密?

“这是一段引人入胜的重要历史,展示了罐头食品的加工、营销与政治化过程,这也是如今厨房中加工和包装食品的由来。”

——本杰明•科恩,《耕耘笔记:美国农村中的科学、土壤与社会》作者。

“读罢此书,再打开豌豆、西红柿或金枪鱼罐头时,你便能品味到其中蕴含的历史。”

——格雷格•米特曼,《呼吸空间:过敏如何塑造我们的生活与景观》作者。