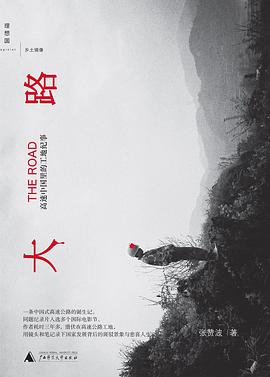

大路 豆瓣 Goodreads 谷歌图书

9.2 (26 个评分)

作者:

张赞波

广西师范大学出版社

2015

- 11

一条中国式道路的诞生记;一部发展时代的观照记与沉思录。

大湘西,千年驿道旁的一个古老村庄,林则徐和沈从文足迹洒落之地,一条新规划的高速公路正待破土动工,引来大拨以修路为业的外地人和钢铁机械。在危机四伏的的寒来暑往里,在矛盾丛生的现实境遇中,他们为这条昂贵的通衢大道付出劳力与心智,甚至献上尊严与生命。随着修路者的到来,平静的家园也风起云涌,古老村庄难逃发展浪潮的裹挟:田地征收,房屋拆迁,古树凋零,庙宇重建,山河巨变……而人心和道德也一再经受微妙而持久的冲击。修路者和当地人——两个不同群体的生活和命运因这条大路紧紧相连,彼此交织和冲撞,或喜或悲或苦或乐。

作者张赞波既是纪录电影导演又是作家,他耗时三年多“潜伏”在故乡的筑路工地上,近距离接触路桥公司职工、修路民工、包工头、工程监理、当地村民与基层官员,用摄像机和笔同时记录下一条高速公路的从无到有,生动讲述了一群公路建设者的人生故事,细致描绘了一个基层村庄被时代改变的境遇,客观呈现了一个行业内部的真相与秘密,深刻展现了国家在高速发展过程中的光荣与代价。

本书繁体版一经亮相便成为台湾年度热门非虚构作品,获得2015年台北书展大奖“年度之书”、2014年台湾《中国时报》开卷年度好书奖之“十大中文创作”、2014年台湾《放映周报》“年度十大电影专书”、2014年度出版人“两岸议题选书”……马英九亲自向作者颁奖;蔡英文成为本书读者,将其列入私人书单公布;朱立伦邀请作者参加新北纪录片论坛。今在繁体字版基础上,《大路》简体字版增补数万字文字,首次披露数十幅纪实图片,构筑出一部更精彩的“纸上纪录片”。

大湘西,千年驿道旁的一个古老村庄,林则徐和沈从文足迹洒落之地,一条新规划的高速公路正待破土动工,引来大拨以修路为业的外地人和钢铁机械。在危机四伏的的寒来暑往里,在矛盾丛生的现实境遇中,他们为这条昂贵的通衢大道付出劳力与心智,甚至献上尊严与生命。随着修路者的到来,平静的家园也风起云涌,古老村庄难逃发展浪潮的裹挟:田地征收,房屋拆迁,古树凋零,庙宇重建,山河巨变……而人心和道德也一再经受微妙而持久的冲击。修路者和当地人——两个不同群体的生活和命运因这条大路紧紧相连,彼此交织和冲撞,或喜或悲或苦或乐。

作者张赞波既是纪录电影导演又是作家,他耗时三年多“潜伏”在故乡的筑路工地上,近距离接触路桥公司职工、修路民工、包工头、工程监理、当地村民与基层官员,用摄像机和笔同时记录下一条高速公路的从无到有,生动讲述了一群公路建设者的人生故事,细致描绘了一个基层村庄被时代改变的境遇,客观呈现了一个行业内部的真相与秘密,深刻展现了国家在高速发展过程中的光荣与代价。

本书繁体版一经亮相便成为台湾年度热门非虚构作品,获得2015年台北书展大奖“年度之书”、2014年台湾《中国时报》开卷年度好书奖之“十大中文创作”、2014年台湾《放映周报》“年度十大电影专书”、2014年度出版人“两岸议题选书”……马英九亲自向作者颁奖;蔡英文成为本书读者,将其列入私人书单公布;朱立伦邀请作者参加新北纪录片论坛。今在繁体字版基础上,《大路》简体字版增补数万字文字,首次披露数十幅纪实图片,构筑出一部更精彩的“纸上纪录片”。