德国

Demian Eggplant.place 豆瓣 Goodreads

9.6 (5 个评分)

作者:

Hermann Hesse

译者:

Michael Roloff

/

Michael Lebeck

Harper Perennial Modern Classics

2009

- 9

Emil Sinclair is a young boy raised in a bourgeois home, amidst what is described as a Scheinwelt, a play on words that means "world of light" as well as "world of illusion". Emil's entire existence can be summarized as a struggle between two worlds: the show world of illusion (related to the Hindu concept of maya) and the real world, the world of spiritual truth. In the course of the novel, accompanied and prompted by his mysterious classmate 'Max Demian', he detaches from and revolts against the superficial ideals of the world of appearances and eventually awakens into a realization of self.

See alternate cover edition with same ISBN here .

See alternate cover edition with same ISBN here .

莫扎特 豆瓣

MOZART! das Musical

9.2 (59 个评分)

类型:

音乐剧

编剧:

Michael Kunze

其它标题:

MOZART! das Musical

导演:

Harry Kupfer

/

Doris Marlis

…

演员:

Yngve Gasoy-Romdal

/

Thomas Bochert

/

Uwe Kroger

/

Ruth Brauer

/

Caroline Vaiscek

第一幕

墓場,馬斯默醫生藉莫札特遺孀康絲坦絲的引路來到莫札特墓前,("Prolog")他的回憶帶觀眾回到四十年前,人人都為天才神童沃夫岡.阿瑪德.莫札特而驚詫的時代。("Was fur ein Kind!")其父里奧波特是宮庭作曲家,自小對他多加管制;一次小莫札特在草地上發現了一盒子,並獲華史達頓男爵夫人許可保管。沃夫岡長大後仍不已小孩脾氣,買了新衣服向其姊純良的娜娜炫耀,里奧波特卻斥責他只顧玩兒不工作。("Der rote Rock")舞台上還有一個與之形影不離叫阿美德的小孩,象徵莫札特作為一個作曲家不改的天才。里奧波特的僱主哥羅拉度主教正準備晚會,並抱怨莫札特父子遲遲未到。("Wo Bliebt Mozart?")因為此事年少氣盛的沃夫岡跟主教鬧翻,並被逐出宮庭。娜娜更被其告之沃夫岡一人即便與其母一起在外亦難以謀生。("Ah, das fraulein Mozart!")里奧波特知道沃夫岡的依賴性極強,唯有暗自希望他能夠通過世界的試煉。("Schliess dein Herz in Eisen ein")

果然,沃夫岡迅速便被韋伯一家玩弄於股掌之中 - 他被韋伯家不懷好意的女兒亞萊西亞迷住了。("Eine ehrliche Familie")里奧波特勒令沃夫岡離開,然而後者雖然照做,卻把大筆錢寄給亞萊西亞,結果令其母貧病之下逝世。("Was fur ein grausames Leben")回到家鄉灰頭土臉的沃夫岡回到工作崗位,被人百般取笑,他倒在小鎮舞台上找到了喜悅。("Ein bissel fur's Hirn und ein bissel fur's Herz")男爵夫人又來了,她嘗試說服里奧波特讓她帶沃夫岡到維也納,("Gold von den Sternen")卻遭到了反對不能成行。("Niemand liebt dich so wie ich")結果因為主教也得去維也納,沃夫岡也得同去,卻在那裡遇上了韋伯家的另一個女孩康絲坦絲。為這他與里奧波特鬧翻,("Sauschwanz von Drecken")娜娜只能暗下悲歎。("Der Prinz ist fort")不止如此,他亦與主教因為推薦問題再次鬧翻,("Ich bleibe in Wien!")並對阿瑪德倍感恐懼及厭煩。("Wie wird man seinen Schatten los?")

第二幕

又回到墓場,馬斯默醫生問起了沃夫岡生平裡的風波,康絲坦絲拒而不談。然而當沃夫岡獨立出來的時候,靠的除了有天才以外,還得有手段。("Hier in Wien!")他與康絲坦絲的愛情倒順順利利,("Dich kennen heiBt dich lieben")後者甚至不理會母親勒令把勒索用的合約撕掉。沃夫岡在夢中的化裝舞會上見到了父親對他責罵,("Mummenschanz/ Ratsellied")男爵夫人要他學會脫離父親影子獨立起來。但沃夫岡就是難以成長,他把原本用來幫娜娜結婚的金錢在賭桌上花光了,其妻康絲坦絲本身也不大能抵抗誘惑,更別談管住沃夫岡了。("Irgendwo wird immer getanzt")還好,沃夫岡終於還是成功地成為名震奧地利的作曲家,他把童年時找到的盒子送了給父親希望和好,裡面還裝有金錢讓里奧波特可脫離主教擺佈。里奧波特卻誤以為兒子看不起他,二人嫌隙不補反裂。

正當沃夫岡為此而難過的時候,("Warum kannst du mich nicht lieben?")阿瑪德可不理會那麼多,當墨水用完後繼續用沃夫岡的血來寫曲譜。然而主教要的正是這個,他完全被沃夫岡的音樂所折服了。("Wien kann es moglich sein?")雖然生活無虞,但韋伯家的母親卻變本加厲,而正當沃夫岡極為煩惱之時,卻傳來父親里奧波特過身的消息。面對這位對其生命有深遠影響的人,沃夫岡百感交集。喪禮後他被一蒙面人截住要他為他作一首安魂曲,而其友亦慫恿他寫歌劇"魔笛"。此時因為法國大革命消息傳來,人們熱血沸騰。("Der Mensch wird erst Mensch durch den aufrechten Gang")結果歌劇的成績極為理想,民眾們為之瘋狂。("Mozart, MOzart!")不過,真正的沃夫岡已經苟延殘喘,阿瑪德寫安魂曲時的墨水又用完了,但沃夫岡的血已用得七七八八,固執的阿瑪德唯有把筆插入沃夫岡的心臟。最後,眾演員再次出來,評論著沃夫岡.阿瑪德.莫札特傳奇的一生。("Finale")

墓場,馬斯默醫生藉莫札特遺孀康絲坦絲的引路來到莫札特墓前,("Prolog")他的回憶帶觀眾回到四十年前,人人都為天才神童沃夫岡.阿瑪德.莫札特而驚詫的時代。("Was fur ein Kind!")其父里奧波特是宮庭作曲家,自小對他多加管制;一次小莫札特在草地上發現了一盒子,並獲華史達頓男爵夫人許可保管。沃夫岡長大後仍不已小孩脾氣,買了新衣服向其姊純良的娜娜炫耀,里奧波特卻斥責他只顧玩兒不工作。("Der rote Rock")舞台上還有一個與之形影不離叫阿美德的小孩,象徵莫札特作為一個作曲家不改的天才。里奧波特的僱主哥羅拉度主教正準備晚會,並抱怨莫札特父子遲遲未到。("Wo Bliebt Mozart?")因為此事年少氣盛的沃夫岡跟主教鬧翻,並被逐出宮庭。娜娜更被其告之沃夫岡一人即便與其母一起在外亦難以謀生。("Ah, das fraulein Mozart!")里奧波特知道沃夫岡的依賴性極強,唯有暗自希望他能夠通過世界的試煉。("Schliess dein Herz in Eisen ein")

果然,沃夫岡迅速便被韋伯一家玩弄於股掌之中 - 他被韋伯家不懷好意的女兒亞萊西亞迷住了。("Eine ehrliche Familie")里奧波特勒令沃夫岡離開,然而後者雖然照做,卻把大筆錢寄給亞萊西亞,結果令其母貧病之下逝世。("Was fur ein grausames Leben")回到家鄉灰頭土臉的沃夫岡回到工作崗位,被人百般取笑,他倒在小鎮舞台上找到了喜悅。("Ein bissel fur's Hirn und ein bissel fur's Herz")男爵夫人又來了,她嘗試說服里奧波特讓她帶沃夫岡到維也納,("Gold von den Sternen")卻遭到了反對不能成行。("Niemand liebt dich so wie ich")結果因為主教也得去維也納,沃夫岡也得同去,卻在那裡遇上了韋伯家的另一個女孩康絲坦絲。為這他與里奧波特鬧翻,("Sauschwanz von Drecken")娜娜只能暗下悲歎。("Der Prinz ist fort")不止如此,他亦與主教因為推薦問題再次鬧翻,("Ich bleibe in Wien!")並對阿瑪德倍感恐懼及厭煩。("Wie wird man seinen Schatten los?")

第二幕

又回到墓場,馬斯默醫生問起了沃夫岡生平裡的風波,康絲坦絲拒而不談。然而當沃夫岡獨立出來的時候,靠的除了有天才以外,還得有手段。("Hier in Wien!")他與康絲坦絲的愛情倒順順利利,("Dich kennen heiBt dich lieben")後者甚至不理會母親勒令把勒索用的合約撕掉。沃夫岡在夢中的化裝舞會上見到了父親對他責罵,("Mummenschanz/ Ratsellied")男爵夫人要他學會脫離父親影子獨立起來。但沃夫岡就是難以成長,他把原本用來幫娜娜結婚的金錢在賭桌上花光了,其妻康絲坦絲本身也不大能抵抗誘惑,更別談管住沃夫岡了。("Irgendwo wird immer getanzt")還好,沃夫岡終於還是成功地成為名震奧地利的作曲家,他把童年時找到的盒子送了給父親希望和好,裡面還裝有金錢讓里奧波特可脫離主教擺佈。里奧波特卻誤以為兒子看不起他,二人嫌隙不補反裂。

正當沃夫岡為此而難過的時候,("Warum kannst du mich nicht lieben?")阿瑪德可不理會那麼多,當墨水用完後繼續用沃夫岡的血來寫曲譜。然而主教要的正是這個,他完全被沃夫岡的音樂所折服了。("Wien kann es moglich sein?")雖然生活無虞,但韋伯家的母親卻變本加厲,而正當沃夫岡極為煩惱之時,卻傳來父親里奧波特過身的消息。面對這位對其生命有深遠影響的人,沃夫岡百感交集。喪禮後他被一蒙面人截住要他為他作一首安魂曲,而其友亦慫恿他寫歌劇"魔笛"。此時因為法國大革命消息傳來,人們熱血沸騰。("Der Mensch wird erst Mensch durch den aufrechten Gang")結果歌劇的成績極為理想,民眾們為之瘋狂。("Mozart, MOzart!")不過,真正的沃夫岡已經苟延殘喘,阿瑪德寫安魂曲時的墨水又用完了,但沃夫岡的血已用得七七八八,固執的阿瑪德唯有把筆插入沃夫岡的心臟。最後,眾演員再次出來,評論著沃夫岡.阿瑪德.莫札特傳奇的一生。("Finale")

毒 豆瓣

7.4 (7 个评分)

类型:

话剧

编剧:

洛特·维克曼斯Lot Vekemans

导演:

约翰·西蒙斯

/

叶伦·维斯蒂拉Jeroen Versteele

演员:

伊尔泽·德·布劳弗

/

斯蒂夫·杜嘉丁

/

斯蒂夫·梵·沃特莫伊伦

/

周野芒

/

李峥

它讲述的是一对夫妇遭遇的严重危机。伊尔泽·德·布劳弗饰演了一个在离婚六年后与丈夫第一次见面的女人,二人在埋葬他们唯一孩子的地方再次相遇。出走后的他移居法国,并在那里建立了自己的新生活,而她则留在了原来的房子里,不堪忍受任何关于新生活的念头。他们见面的起因是一封信,在这封信中他们被告知孩子的墓地即将迁移,因为这里的土壤中发现了“毒”。在两人共同度过的这几个小时中,他们试图重温当年的情景。

罗拉快跑 (1998) IMDb TMDB 豆瓣 Min reol ReviewDB 维基数据

Lola rennt

8.1 (864 个评分)

导演:

汤姆·提克威

演员:

弗朗卡·波滕特

/

莫里兹·布雷多

…

其它标题:

Lola rennt

/

疾走罗拉

…

罗拉(弗兰卡•波滕特 饰)和曼尼(莫里兹•克雷多 饰)是一对年轻的恋人,其中曼尼是一个不务正业的小混混,而罗拉则是相信“天大的事情有爱情顶着”的爱情至上主义者。

一天,曼尼为老大完成一项钻石交易,带着装有10万马克的钱袋等候罗拉的接应,然而罗拉的自行车被人抢走,耽误了约定的接应时间,曼尼只好乘地铁回去。在地铁车厢里,曼尼扶起身边的乞丐,同时,看见两名警察向他走来。慌乱中,曼尼下了车,竟然把钱袋忘在了车厢里。显然,钱袋被乞丐拿走了。此时距离曼尼和老大约定见面交钱的时间只剩下20分钟,如果20分钟之内筹集不到10万马克,曼尼就会被老大杀死。走投无路的曼尼打电话向罗拉求救,如果罗拉20分钟之内不能赶到,曼尼只能铤而走险抢劫电话亭对面的超市。

考验罗拉爱情的时候到了,为了在20分钟内筹到10万马克,救出曼尼,她狂奔在向银行家父亲求助的路上。

一天,曼尼为老大完成一项钻石交易,带着装有10万马克的钱袋等候罗拉的接应,然而罗拉的自行车被人抢走,耽误了约定的接应时间,曼尼只好乘地铁回去。在地铁车厢里,曼尼扶起身边的乞丐,同时,看见两名警察向他走来。慌乱中,曼尼下了车,竟然把钱袋忘在了车厢里。显然,钱袋被乞丐拿走了。此时距离曼尼和老大约定见面交钱的时间只剩下20分钟,如果20分钟之内筹集不到10万马克,曼尼就会被老大杀死。走投无路的曼尼打电话向罗拉求救,如果罗拉20分钟之内不能赶到,曼尼只能铤而走险抢劫电话亭对面的超市。

考验罗拉爱情的时候到了,为了在20分钟内筹到10万马克,救出曼尼,她狂奔在向银行家父亲求助的路上。

海蒂和爷爷 (2015) 豆瓣 维基数据 IMDb TMDB

Heidi

8.7 (854 个评分)

导演:

阿兰·葛斯彭纳

演员:

阿努克·斯特芬

/

布鲁诺·冈茨

…

其它标题:

Heidi

/

飘零燕(港)

…

孤儿海蒂(阿努克·斯特芬 饰)被姨母迪特(安娜·希恩斯 饰)送上了阿尔卑斯山,与远离小镇独居的祖父(布鲁诺·甘茨 饰)一同生活。活泼的海蒂在这里如鱼得水,先是感动了固执的祖父,又收获了羊倌彼得(奎林·阿格里皮 饰)的友情,还与山下彼得的家人打成一片。一天,海蒂同彼得在山上放羊,姨母突然出现,连哄带骗将海蒂卖到法兰克福的泽塞曼家。从此,目不识“A”的海蒂成为了小姐克拉拉(伊莎贝尔·奥特曼 饰)的伴读。克拉拉幼年丧母,大病一场后再也站不起来了,只能被困在豪宅中与轮椅相伴。父亲(马克西姆·梅米特 饰)常年在外很少回家,寂寞的克拉拉把海蒂当成了救命稻草。海蒂能适应泽塞曼家的新生活吗?远在天边的祖父和彼得还能再见吗?克拉拉的腿还有好起来的希望吗?

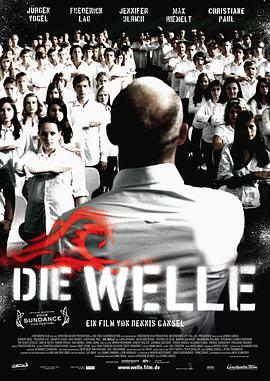

浪潮 (2008) IMDb 维基数据 豆瓣 Min reol TMDB Eggplant.place

Die Welle

8.6 (1266 个评分)

导演:

丹尼斯·甘塞尔

演员:

于尔根·福格尔

/

弗雷德里克·劳

…

其它标题:

Die Welle

/

恶魔教室(台)

…

赖纳•文格尔(Jürgen Vogel 饰)是德国某所高中的老师,该学校正在进行“国家体制”的主题活动周。由于他最喜欢的“无政府主义”课被另一位老师捷足先登,因此他只能主讲“独裁统治”课程。

对于自由散漫的学生们来说,任何课程都只是为了学分而上。他们在课上大声聊天,无心听讲。文格尔别出心裁提出假想“独裁”的实验。在为期一周的实验中,文格尔被置于至高无上的地位,学生们对他要绝对服从。从最初的玩乐心态,这些青年男女渐渐沉湎这个名为“浪潮”的组织中,他们体会到集体和纪律的重要性,却在不知不觉中滑向了“独裁”与“纳粹”的深渊……

本片根据真实事件改编,并荣获2008年德国电影杰出剧情片和最佳男配角奖(Frederick Lau)。

对于自由散漫的学生们来说,任何课程都只是为了学分而上。他们在课上大声聊天,无心听讲。文格尔别出心裁提出假想“独裁”的实验。在为期一周的实验中,文格尔被置于至高无上的地位,学生们对他要绝对服从。从最初的玩乐心态,这些青年男女渐渐沉湎这个名为“浪潮”的组织中,他们体会到集体和纪律的重要性,却在不知不觉中滑向了“独裁”与“纳粹”的深渊……

本片根据真实事件改编,并荣获2008年德国电影杰出剧情片和最佳男配角奖(Frederick Lau)。

谁偷了我的粉兔子 (2019) 豆瓣 维基数据 IMDb TMDB

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

7.4 (76 个评分)

导演:

卡罗莉内·林克

演员:

丽娃·克里马洛夫斯基

/

马里纳斯·霍曼

…

其它标题:

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

/

元首偷走了粉兔子

…

九岁的安娜和家人居住在柏林,1933年到来,一切都开始发生了变化,在她四周,一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷,懵懂的安娜不知道发生了什么。不久之后,她和她的家人踏上了一场逃亡之路,安娜在旅途中充满了好奇和困惑,而她也无法忘记陪伴自己童年的那只粉色玩具兔,可惜兔子早已被落在了柏林的家中,逐渐被黑暗所包围。

柏林苍穹下 (1987) Eggplant.place TMDB IMDb 豆瓣 维基数据

Der Himmel über Berlin

8.8 (542 个评分)

导演:

维姆·文德斯

演员:

布鲁诺·冈茨

/

索尔维格·多马尔坦

…

其它标题:

베를린 천사의 시

/

ベルリン・天使の詩

…

柏林由两位天使守护着,一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔,另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔(布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz 饰)。二人穿着宽大的天使袍,在城市各处游荡,倾听人们的祈祷,默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安(苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰)的心事引来了丹密尔的同情,因为马戏团经营不善,面临倒闭,玛瑞安满心烦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心,他决定化作凡人,追求一段美满感情。

本片荣获1987年第40届戛纳国际电影节最佳导演奖。

本片荣获1987年第40届戛纳国际电影节最佳导演奖。

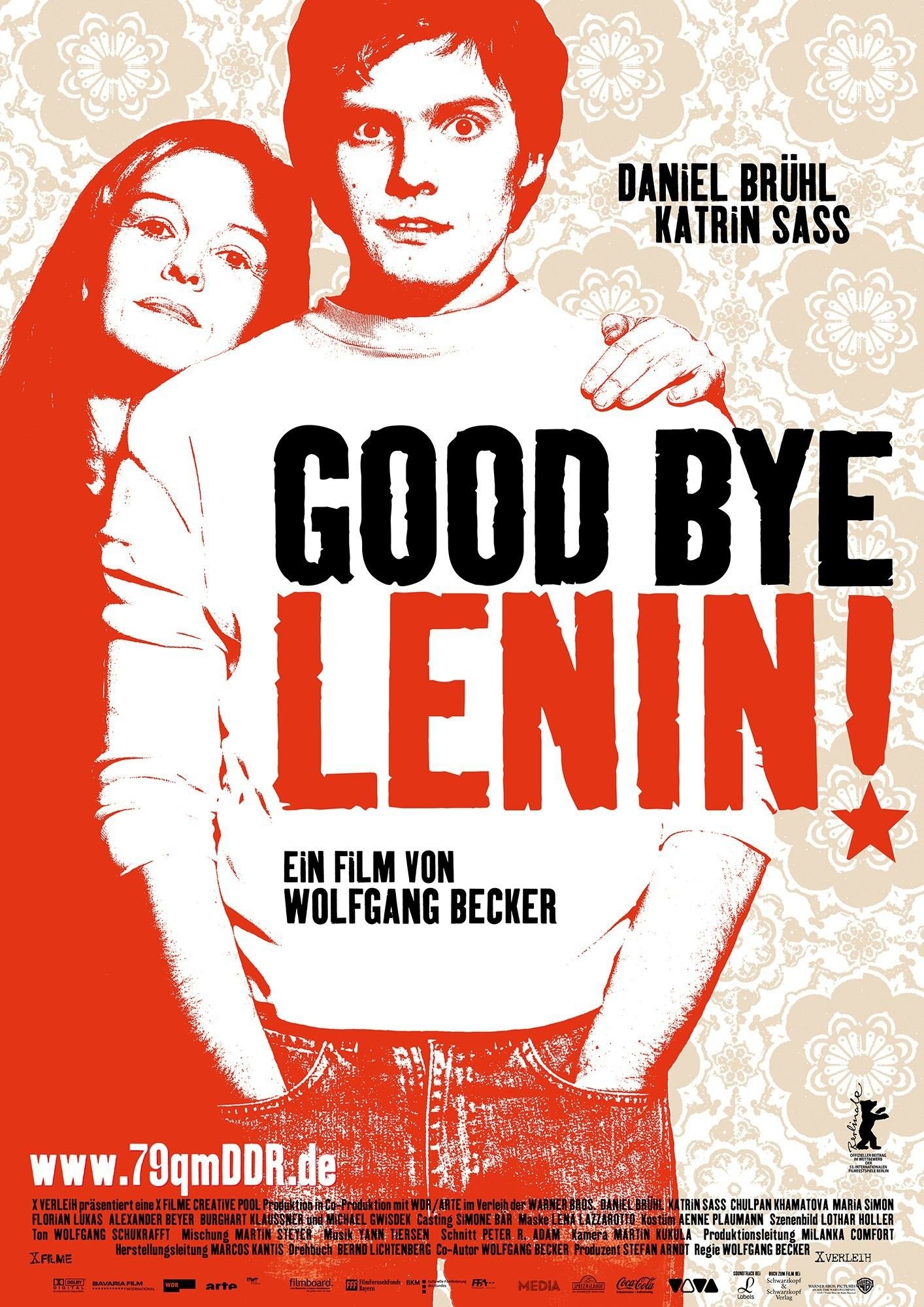

再见列宁 (2003) 豆瓣 TMDB KevGa-NeoDB IMDb 维基数据

Good Bye Lenin!

8.9 (601 个评分)

导演:

沃尔夫冈·贝克

演员:

丹尼尔·布鲁赫

/

卡特琳·萨斯

…

其它标题:

Good Bye Lenin!

/

快乐的谎言(港)

…

克里斯蒂娜(凯萨琳·萨斯 饰)衷心拥护着社会主义东德,她的丈夫已经逃往西德,剩下她一人抚养一对儿女阿丽安娜(玛丽亚·西蒙 饰)和阿历克斯(丹尼尔·布鲁赫 饰)。1989年,阿历克斯上街游行被捕,母亲目睹了这一幕,心脏病发晕倒过去,不省人事了好一段时间。 当她醒来,她熟悉的国家已经改变——柏林墙推倒,民主德国的社会主义也随之瓦解。医生说,克里斯蒂娜不能再受刺激了。于是儿子想方设法营造一个过往的世界给母亲。母亲因此得以活在过去的民主德国里:包括邻居的衣饰,电视的新闻,换成苏联食品的罐头。然而,阿历克斯用心良苦不可能掩饰庞大的现实世界。终于,儿子以自己的方式去和母亲讲述东德的变迁。

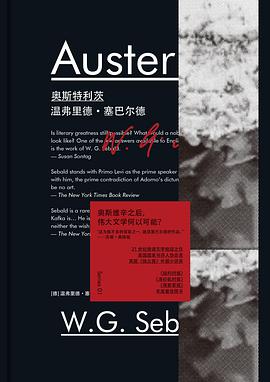

奥斯特利茨 豆瓣 Goodreads

Austerlitz

9.1 (46 个评分)

作者:

[德国] 温弗里德·塞巴尔德

译者:

刁承俊

广西师范大学出版社

2019

- 1

◉内容简介

人到底需要多少记忆?

当孤身穿过时间,我们真正需要记住什么,面对什么?

一个追寻真相的高贵灵魂,一幅奇异梦幻的记忆拼图,

从威尔士到伦敦到布拉格到巴黎,

一个维特根斯坦式的男子,在理性与罪之间徘徊,

穿越时间之雪,抵达先于身体的伤口。

本书是德国作家温弗里德 •塞巴尔德享誉国际的代表之作,也是其离世前发表的最后一部作品。奥斯特利茨(Austerlitz)这一名字本身便是一种隐喻,它既是一个典型的犹太人名字,又是一场著名战役的名字,同时还与奥斯维辛(Auschwitz)的发音如此相似。这部长篇小说讲述了被一对英国夫妇收养的犹太男孩,得知自己的真实姓名“奥斯特利茨”后,终其一生追索自己的身世之谜。从威尔士到巴黎,从图书馆到地铁站,从安特卫普到柏林……而伴随着他对“自我”的探寻,一块又一块不可或缺的记忆拼图逐渐连缀起来,还原出一份悲恸的个人史,一段令人难以释怀的家族往事,以及欧洲大陆曾发生过的那段黑暗的历史。塞巴尔德以其独特的笔法和语调,突破传统小说文体的各种边界,将虚构与事实、记忆与历史、图像与语言、叙事与评论等糅杂在一起,编织出一个既有理性的深度,又有感性的迷人的故事。通过奥斯特利茨,我们穿越到一片带着深不可测的时间感的广袤之地,一个由朦胧的画面与人影组成、笼罩于光与雾之中的世界中。

◉媒体推荐

◒

塞巴尔德是二十一世纪的乔伊斯。他的故事讲述了一个男人穿越欧洲历史黑暗时期的奥德赛之旅,乃欧洲大陆思想及文学集大成之作,是战后世界最感人至深、最真挚的小说之一。——《泰晤士报》

◒

若你认为现代文学已死,试试塞巴尔德吧。如卡夫卡及博尔赫斯这般的大师之魂正活在塞巴尔德身上。对塞巴尔德来说,那些“宏大的问题”依然存在,而他也想要对其提供解答。——《华尔街日报》

◒

大多数作家,即使优秀的那些,写能够被写出的东西;而非常伟大的那些,写无法被写出的东西,譬如塞巴尔德。——《纽约时报》

◒

塞巴尔德属于一个稀有而难以捉摸的种类……他让人上瘾,而一旦你被他的作品所虏获,就再也不愿、也不想放下了。——《纽约客》

◒

你所能想象到的最扣人心弦的作家之一。具有难以被分类的独创性,是我们这个时代不可或缺的重要声音。其作品应被列入卡夫卡、博尔赫斯和普鲁斯特的行列。

悲痛,绝美,奇异,萦绕不去……塞巴尔德的秘密是他将自己视为在这个时代似乎已显过时的良心之声,他为逝者呼吁,不忘正义。

极少数能让人意识到语言之魅力的作家。——《纽约时报书评》

◉编辑推荐

◒

现代主义文学最后的大师塞巴尔德,跻身卡夫卡、乔伊斯、普鲁斯特之列的风格开创者。横扫欧美各大文学奖,包括柏林文学奖、不莱梅文学奖、海涅奖、海因里希•伯尔文学奖等,在法国曾获诺贝尔文学奖提名。

◒

作家中的作家,苏珊•桑塔格尊为“伟大文学”,扎加耶夫斯基写诗致敬,詹姆斯•伍德长文推荐。

◒

塞巴尔德绝唱之作《奥斯特利茨》:悲痛、绝美、奇异、高贵,21世纪德国文学的桂冠,为责任与良心而写作。

◒

他的写作有着“钟声的庄严”,既是对宏大问题的回答,又迎合了当前文化讨论中的热点,因而引起普遍讨论、获得广泛赞誉。

◒

“塞巴尔德是21世纪的乔伊斯!”——欧洲媒体评论《奥斯特利茨》

荷马的奥德修斯是对常青的伊萨卡的返乡

乔伊斯的尤利西斯是对平庸的都柏林的忍受

塞巴尔德的奥斯特利茨则是对奥斯维辛的认领

◒

获得奖项:

美国国家书评人奖

Koret犹太图书奖

英国《独立报》外国小说奖

英国文格图书奖

《纽约时报书评》编辑之选

《洛杉矶时报》《纽约时报》《纽约时报书评》年度最佳图书

人到底需要多少记忆?

当孤身穿过时间,我们真正需要记住什么,面对什么?

一个追寻真相的高贵灵魂,一幅奇异梦幻的记忆拼图,

从威尔士到伦敦到布拉格到巴黎,

一个维特根斯坦式的男子,在理性与罪之间徘徊,

穿越时间之雪,抵达先于身体的伤口。

本书是德国作家温弗里德 •塞巴尔德享誉国际的代表之作,也是其离世前发表的最后一部作品。奥斯特利茨(Austerlitz)这一名字本身便是一种隐喻,它既是一个典型的犹太人名字,又是一场著名战役的名字,同时还与奥斯维辛(Auschwitz)的发音如此相似。这部长篇小说讲述了被一对英国夫妇收养的犹太男孩,得知自己的真实姓名“奥斯特利茨”后,终其一生追索自己的身世之谜。从威尔士到巴黎,从图书馆到地铁站,从安特卫普到柏林……而伴随着他对“自我”的探寻,一块又一块不可或缺的记忆拼图逐渐连缀起来,还原出一份悲恸的个人史,一段令人难以释怀的家族往事,以及欧洲大陆曾发生过的那段黑暗的历史。塞巴尔德以其独特的笔法和语调,突破传统小说文体的各种边界,将虚构与事实、记忆与历史、图像与语言、叙事与评论等糅杂在一起,编织出一个既有理性的深度,又有感性的迷人的故事。通过奥斯特利茨,我们穿越到一片带着深不可测的时间感的广袤之地,一个由朦胧的画面与人影组成、笼罩于光与雾之中的世界中。

◉媒体推荐

◒

塞巴尔德是二十一世纪的乔伊斯。他的故事讲述了一个男人穿越欧洲历史黑暗时期的奥德赛之旅,乃欧洲大陆思想及文学集大成之作,是战后世界最感人至深、最真挚的小说之一。——《泰晤士报》

◒

若你认为现代文学已死,试试塞巴尔德吧。如卡夫卡及博尔赫斯这般的大师之魂正活在塞巴尔德身上。对塞巴尔德来说,那些“宏大的问题”依然存在,而他也想要对其提供解答。——《华尔街日报》

◒

大多数作家,即使优秀的那些,写能够被写出的东西;而非常伟大的那些,写无法被写出的东西,譬如塞巴尔德。——《纽约时报》

◒

塞巴尔德属于一个稀有而难以捉摸的种类……他让人上瘾,而一旦你被他的作品所虏获,就再也不愿、也不想放下了。——《纽约客》

◒

你所能想象到的最扣人心弦的作家之一。具有难以被分类的独创性,是我们这个时代不可或缺的重要声音。其作品应被列入卡夫卡、博尔赫斯和普鲁斯特的行列。

悲痛,绝美,奇异,萦绕不去……塞巴尔德的秘密是他将自己视为在这个时代似乎已显过时的良心之声,他为逝者呼吁,不忘正义。

极少数能让人意识到语言之魅力的作家。——《纽约时报书评》

◉编辑推荐

◒

现代主义文学最后的大师塞巴尔德,跻身卡夫卡、乔伊斯、普鲁斯特之列的风格开创者。横扫欧美各大文学奖,包括柏林文学奖、不莱梅文学奖、海涅奖、海因里希•伯尔文学奖等,在法国曾获诺贝尔文学奖提名。

◒

作家中的作家,苏珊•桑塔格尊为“伟大文学”,扎加耶夫斯基写诗致敬,詹姆斯•伍德长文推荐。

◒

塞巴尔德绝唱之作《奥斯特利茨》:悲痛、绝美、奇异、高贵,21世纪德国文学的桂冠,为责任与良心而写作。

◒

他的写作有着“钟声的庄严”,既是对宏大问题的回答,又迎合了当前文化讨论中的热点,因而引起普遍讨论、获得广泛赞誉。

◒

“塞巴尔德是21世纪的乔伊斯!”——欧洲媒体评论《奥斯特利茨》

荷马的奥德修斯是对常青的伊萨卡的返乡

乔伊斯的尤利西斯是对平庸的都柏林的忍受

塞巴尔德的奥斯特利茨则是对奥斯维辛的认领

◒

获得奖项:

美国国家书评人奖

Koret犹太图书奖

英国《独立报》外国小说奖

英国文格图书奖

《纽约时报书评》编辑之选

《洛杉矶时报》《纽约时报》《纽约时报书评》年度最佳图书

罪行 豆瓣

Verbrechen

7.8 (37 个评分)

作者:

[德国] 费迪南德·冯·席拉赫

译者:

吴掏飞

南海出版公司

2012

- 3

很少有人在起床时就说:“嘿,我今天要犯罪。”

但,每个人都可能随时犯下罪行。

德高望重的医生斧劈发妻,竟是出于对爱情的承诺;

姐姐和弟弟相依为命多年,却亲手将弟弟溺死浴缸;

男子光天化日下连抢银行,居然令参审员当庭泪下;

……

11桩骇人听闻的案例,11次出人意料的判决,

撼动你对人性、罪行、爱与罚的全部判断。

☆ 梁文道、马家辉、止庵、吴念 真、何帆、 慕容雪村、马家辉、蔡骏、彭浩翔、 曾宝仪 拍案推荐。

☆ 雄踞德国畅销书排行榜长达2年

☆德国克莱斯特文学奖

☆《慕尼黑晚报》年度文学之星

但,每个人都可能随时犯下罪行。

德高望重的医生斧劈发妻,竟是出于对爱情的承诺;

姐姐和弟弟相依为命多年,却亲手将弟弟溺死浴缸;

男子光天化日下连抢银行,居然令参审员当庭泪下;

……

11桩骇人听闻的案例,11次出人意料的判决,

撼动你对人性、罪行、爱与罚的全部判断。

☆ 梁文道、马家辉、止庵、吴念 真、何帆、 慕容雪村、马家辉、蔡骏、彭浩翔、 曾宝仪 拍案推荐。

☆ 雄踞德国畅销书排行榜长达2年

☆德国克莱斯特文学奖

☆《慕尼黑晚报》年度文学之星

Steppenwolf 豆瓣

作者:

Hermann Hesse

译者:

Basil Creighton

Picador

2002

With its blend of Eastern mysticism and Western culture, Hesse's best-known and most autobiographical work is one of literature's most poetic evocations of the soul's journey to liberationHarry Haller is a sad and lonely figure, a reclusive intellectual for whom life holds no joy. He struggles to reconcile the wild primeval wolf and the rational man within himself without surrendering to the bourgeois values he despises. His life changes dramatically when he meets a woman who is his opposite, the carefree and elusive Hermine. The tale of the Steppenwolf culminates in the surreal Magic Theater--For Madmen Only Originally published in English in 1929, "Steppenwolf "'s wisdom continues to speak to our souls and marks it as a classic of modern literature.

拉奥孔 豆瓣

8.3 (14 个评分)

作者:

[德] 戈特霍尔德·埃夫莱姆·莱辛

译者:

朱光潜

人民文学出版社

1979

莱辛编著的《拉奥孔》是德国古典美学发展的一座纪念碑,表面上像是在讨论诗歌与绘画的界限,实际上牵涉到当时德国文化界争论激烈的根本性问题,具有极高的理论价值与文献价值。拉奥孔(TheLaocoon and hisSons),大理石群雕,高约184厘米,是希腊化时期的雕塑名作。阿格桑德罗斯等创作于约公元前一世纪,现收藏于罗马梵帝冈美术馆。据考证,系阿格德罗斯和他的儿子波利佐罗斯和阿典诺多罗斯三人于公元前一世纪中叶制作,1506年在罗马出土,震动一时,被推崇为世上*完美的作品。意大利杰出的伟大雕塑家米开朗琪罗为此赞叹说“真是不可思议”;德国大文豪歌德以为《拉奥孔》以高度的悲剧性激发人们的想象力,同时在造型语言上又是“匀称与变化、静止与动态、对比与层次的典范”。

一.拉奥孔简介

拉奥孔是古希腊特洛伊城邦的一个祭司,在特洛伊战争中,因为识破了希腊人利用木马将希腊士兵运入特洛伊城的诡计,极力反对特洛伊人将那些希腊人的木马作为战利品搬进城(因为希腊人就是利用木马来装载自己的士兵)。拉奥孔因为阻止特洛伊人将这些木马搬入城,而触怒了希腊人 的守护神雅典娜,因此雅典娜从海中派了两条巨蟒来把拉奥孔和他的儿子们活活的缠绕死。后来雕塑家将这一个故事雕成雕塑群,其中就有一个雕塑表现了拉奥孔和他儿子们被蛇缠绕的痛苦的表情。后来这组雕塑群被长期的掩埋在罗马废墟中,直到1506年才由以为意大利人在挖葡萄园的把他发掘出来,其中这个雕塑(如上图)的右手膀已经残缺,当时罗马教皇请大艺术家米开朗琪罗补上去的,可惜的是米开朗琪罗并没有完成这项工作,而仅仅是留下了一张草图。罗马人对于这个故事有着很浓厚的兴趣,不仅将他体现在雕塑上等造型艺术上,而且还成为罗马大诗人维吉尔的史诗作品《伊尼特》中的所描写的经典场面。

二.内容简介

正如莱辛在前言中,所言他这本书并非严格的著作,乃是他的一些随想的记录,“这篇论文是随着我阅读的次序而写下的一些偶然感想,而不是从一般性的原则出发,通过系统的发展而写成的。它与其说是一部书,不如说是为着准备写一部书而进行的资料搜集”。所以这本书的条理并不是那么的清晰,我们就以问题式的方式来解读莱辛的《拉奥孔》。

通读莱辛的《拉奥孔》,我们能隐约的感觉到这部书有一个潜在辩论对手——温克尔曼和他的《论希腊绘画与雕刻艺术》、《古代造型艺术》。或许正如莱辛所说的该文是他阅读的心得,那么我们可以猜测他所阅读的正是温克尔曼先生的那两本著作。

对于《拉奥孔》,我想谈论三个问题,第一个正如改书书名所提醒的那样,对于雕塑“拉奥孔”中所表现的拉奥孔与维吉尔史诗中所描写的拉奥孔之间的区别作为分析;第二问题是论述诗与画之间的区别,在此莱辛所说的“画”包括造型艺术,例如雕塑等,而“诗”则泛指文学。第三个问题是论述诗与画的效果的比较。

1,维吉尔诗中所描述的“拉奥孔”与雕塑中的“拉奥孔”之间的区别。

莱辛的第一章就提出了这个区别“为什么拉奥孔在雕刻里不哀号,而在诗里却哀号”。在雕塑中对于拉奥孔被巨蟒缠绕的时候,他的面部痛苦表情只是通过他轻轻的一声叹息来体现;而在维吉尔的史诗中对拉奥孔的的痛苦的描述是,拉奥孔发出惨痛的哀号,张开大口来哀号,“拉奥孔想用双手拉开它们(蟒蛇)的束缚/但他的头巾已浸透毒液和淤血/这是他向着天发出可怕的哀号/······/挣脱颈上的利斧,放声狂叫”。在造型雕塑中,拉奥孔的呼天抢地的痛苦的哀号变成了一声无奈的叹息。有些批评家就认为雕塑家的这个处理没有把拉奥孔在临死之前的那些痛苦给完整的表达出来,从而认为雕刻家没有诗人那么的优越。莱辛认为其实雕刻家的对拉奥孔的痛苦的“叹息”的处理,反而更体现出了雕刻家与诗人的区别,而且是雕刻家的优越之所在,更能体现出了雕塑家的天赋与才能。雕塑家所用的材质乃是立体的大理石,他们的创作是在石块上进行雕塑,他通过手中的雕刻刀在石块上制造出凹凸不平的线条来塑造形象。而诗人通过的是文字和声音,他们制造出的是节奏的起伏来塑造形象。很显然地是,假如在大理石上真实的按照维吉尔诗中所描述的那个张开大口进行哀号的拉奥孔来进行雕刻,那么我们可想而知雕刻家要在石块上凿出一个大大的黑洞来表示拉奥孔的那张哀号的大嘴巴,但是这个深深的黑洞在雕塑上是及其的难看的,甚至是令人恶心和厌恶的。而将拉奥孔的那嚎啕大哭变成了一丝无奈的叹息,正是避免了那个黑洞洞的大嘴。莱辛认为正是在这一点处理上,雕塑家表现出了他的天赋与创造性。

那么这就出现了这样的一个问题,是诗人摹仿了雕塑家的雕塑,还是雕塑家摹仿诗人。因为罗马人对于拉奥孔这个传说是耳熟能详的,不仅雕塑家把它创造成了一个雕塑群,而且诗人也在许多的文学作品中对它进行过描述。关于拉奥孔的神话,在古罗马的文学与艺术中有许多的创作,其中最为著名文学上的创作的是维吉尔的对拉奥孔的描述,而且在古罗马的雕塑中也经常的出现关于拉奥孔的故事,所以在文学与雕塑上的谁模仿谁的问题上出现过巨大的差异.虽然这个争论可以通过史学上的考据可以断定.但是在由于雕塑的年代难以断定,所以这个问题也随着进入了艺术领域中.在艺术上这个问题的争论比史学上的争论复杂得多了,涉及到了造型艺术与文学的差异的问题。

一.拉奥孔简介

拉奥孔是古希腊特洛伊城邦的一个祭司,在特洛伊战争中,因为识破了希腊人利用木马将希腊士兵运入特洛伊城的诡计,极力反对特洛伊人将那些希腊人的木马作为战利品搬进城(因为希腊人就是利用木马来装载自己的士兵)。拉奥孔因为阻止特洛伊人将这些木马搬入城,而触怒了希腊人 的守护神雅典娜,因此雅典娜从海中派了两条巨蟒来把拉奥孔和他的儿子们活活的缠绕死。后来雕塑家将这一个故事雕成雕塑群,其中就有一个雕塑表现了拉奥孔和他儿子们被蛇缠绕的痛苦的表情。后来这组雕塑群被长期的掩埋在罗马废墟中,直到1506年才由以为意大利人在挖葡萄园的把他发掘出来,其中这个雕塑(如上图)的右手膀已经残缺,当时罗马教皇请大艺术家米开朗琪罗补上去的,可惜的是米开朗琪罗并没有完成这项工作,而仅仅是留下了一张草图。罗马人对于这个故事有着很浓厚的兴趣,不仅将他体现在雕塑上等造型艺术上,而且还成为罗马大诗人维吉尔的史诗作品《伊尼特》中的所描写的经典场面。

二.内容简介

正如莱辛在前言中,所言他这本书并非严格的著作,乃是他的一些随想的记录,“这篇论文是随着我阅读的次序而写下的一些偶然感想,而不是从一般性的原则出发,通过系统的发展而写成的。它与其说是一部书,不如说是为着准备写一部书而进行的资料搜集”。所以这本书的条理并不是那么的清晰,我们就以问题式的方式来解读莱辛的《拉奥孔》。

通读莱辛的《拉奥孔》,我们能隐约的感觉到这部书有一个潜在辩论对手——温克尔曼和他的《论希腊绘画与雕刻艺术》、《古代造型艺术》。或许正如莱辛所说的该文是他阅读的心得,那么我们可以猜测他所阅读的正是温克尔曼先生的那两本著作。

对于《拉奥孔》,我想谈论三个问题,第一个正如改书书名所提醒的那样,对于雕塑“拉奥孔”中所表现的拉奥孔与维吉尔史诗中所描写的拉奥孔之间的区别作为分析;第二问题是论述诗与画之间的区别,在此莱辛所说的“画”包括造型艺术,例如雕塑等,而“诗”则泛指文学。第三个问题是论述诗与画的效果的比较。

1,维吉尔诗中所描述的“拉奥孔”与雕塑中的“拉奥孔”之间的区别。

莱辛的第一章就提出了这个区别“为什么拉奥孔在雕刻里不哀号,而在诗里却哀号”。在雕塑中对于拉奥孔被巨蟒缠绕的时候,他的面部痛苦表情只是通过他轻轻的一声叹息来体现;而在维吉尔的史诗中对拉奥孔的的痛苦的描述是,拉奥孔发出惨痛的哀号,张开大口来哀号,“拉奥孔想用双手拉开它们(蟒蛇)的束缚/但他的头巾已浸透毒液和淤血/这是他向着天发出可怕的哀号/······/挣脱颈上的利斧,放声狂叫”。在造型雕塑中,拉奥孔的呼天抢地的痛苦的哀号变成了一声无奈的叹息。有些批评家就认为雕塑家的这个处理没有把拉奥孔在临死之前的那些痛苦给完整的表达出来,从而认为雕刻家没有诗人那么的优越。莱辛认为其实雕刻家的对拉奥孔的痛苦的“叹息”的处理,反而更体现出了雕刻家与诗人的区别,而且是雕刻家的优越之所在,更能体现出了雕塑家的天赋与才能。雕塑家所用的材质乃是立体的大理石,他们的创作是在石块上进行雕塑,他通过手中的雕刻刀在石块上制造出凹凸不平的线条来塑造形象。而诗人通过的是文字和声音,他们制造出的是节奏的起伏来塑造形象。很显然地是,假如在大理石上真实的按照维吉尔诗中所描述的那个张开大口进行哀号的拉奥孔来进行雕刻,那么我们可想而知雕刻家要在石块上凿出一个大大的黑洞来表示拉奥孔的那张哀号的大嘴巴,但是这个深深的黑洞在雕塑上是及其的难看的,甚至是令人恶心和厌恶的。而将拉奥孔的那嚎啕大哭变成了一丝无奈的叹息,正是避免了那个黑洞洞的大嘴。莱辛认为正是在这一点处理上,雕塑家表现出了他的天赋与创造性。

那么这就出现了这样的一个问题,是诗人摹仿了雕塑家的雕塑,还是雕塑家摹仿诗人。因为罗马人对于拉奥孔这个传说是耳熟能详的,不仅雕塑家把它创造成了一个雕塑群,而且诗人也在许多的文学作品中对它进行过描述。关于拉奥孔的神话,在古罗马的文学与艺术中有许多的创作,其中最为著名文学上的创作的是维吉尔的对拉奥孔的描述,而且在古罗马的雕塑中也经常的出现关于拉奥孔的故事,所以在文学与雕塑上的谁模仿谁的问题上出现过巨大的差异.虽然这个争论可以通过史学上的考据可以断定.但是在由于雕塑的年代难以断定,所以这个问题也随着进入了艺术领域中.在艺术上这个问题的争论比史学上的争论复杂得多了,涉及到了造型艺术与文学的差异的问题。

Immune Goodreads 豆瓣

9.3 (7 个评分)

作者:

Philipp Dettmer

Hodder & Stoughton

2021

- 9

A gorgeously-illustrated deep dive into the immune system that will forever change how you think about your body - how it works and why it is both your greatest ally and most dangerous enemy - from the creator of the popular science YouTube channel Kurzgesagt - In a Nutshell.

瞧,这个人 豆瓣

作者:

[德国] 弗里德里希·尼采

译者:

黄敬甫

花城出版社

2014

- 8

高妙恣肆的文字 惊世骇俗的思想 卓然独立的哲人尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche,1844—1900),德国哲学家、诗人。尼采既是哲学家,又是诗人。他的诗歌语言优美,诗意浓郁。他的论战文章,思想深邃,文笔犀利,但他也是个颇有争议的哲学家,近百年来,后世对其评论毁誉不一。

出于对自己成就的认可,这位目空一切的天才和疯子写了自己的传记,让后人得以理解他的学术轨迹和人生历程。《瞧,这个人》是最能代表尼采的作品,他以主要著作为线索对自己的思想主张加以描述,为尼采本人及其著作提供了某些心理学和传记性的材料。尼采在书中严厉地抨击了道德、灵魂、精神、自由意志和上帝。这本书具有绝对的重要性,这是一本无与伦比的表达智慧的书。

出于对自己成就的认可,这位目空一切的天才和疯子写了自己的传记,让后人得以理解他的学术轨迹和人生历程。《瞧,这个人》是最能代表尼采的作品,他以主要著作为线索对自己的思想主张加以描述,为尼采本人及其著作提供了某些心理学和传记性的材料。尼采在书中严厉地抨击了道德、灵魂、精神、自由意志和上帝。这本书具有绝对的重要性,这是一本无与伦比的表达智慧的书。

Death in Venice and Other Stories 豆瓣

作者:

[德] 托马斯·曼

译者:

Jefferson P Chase

Signet Classics

1999

- 5