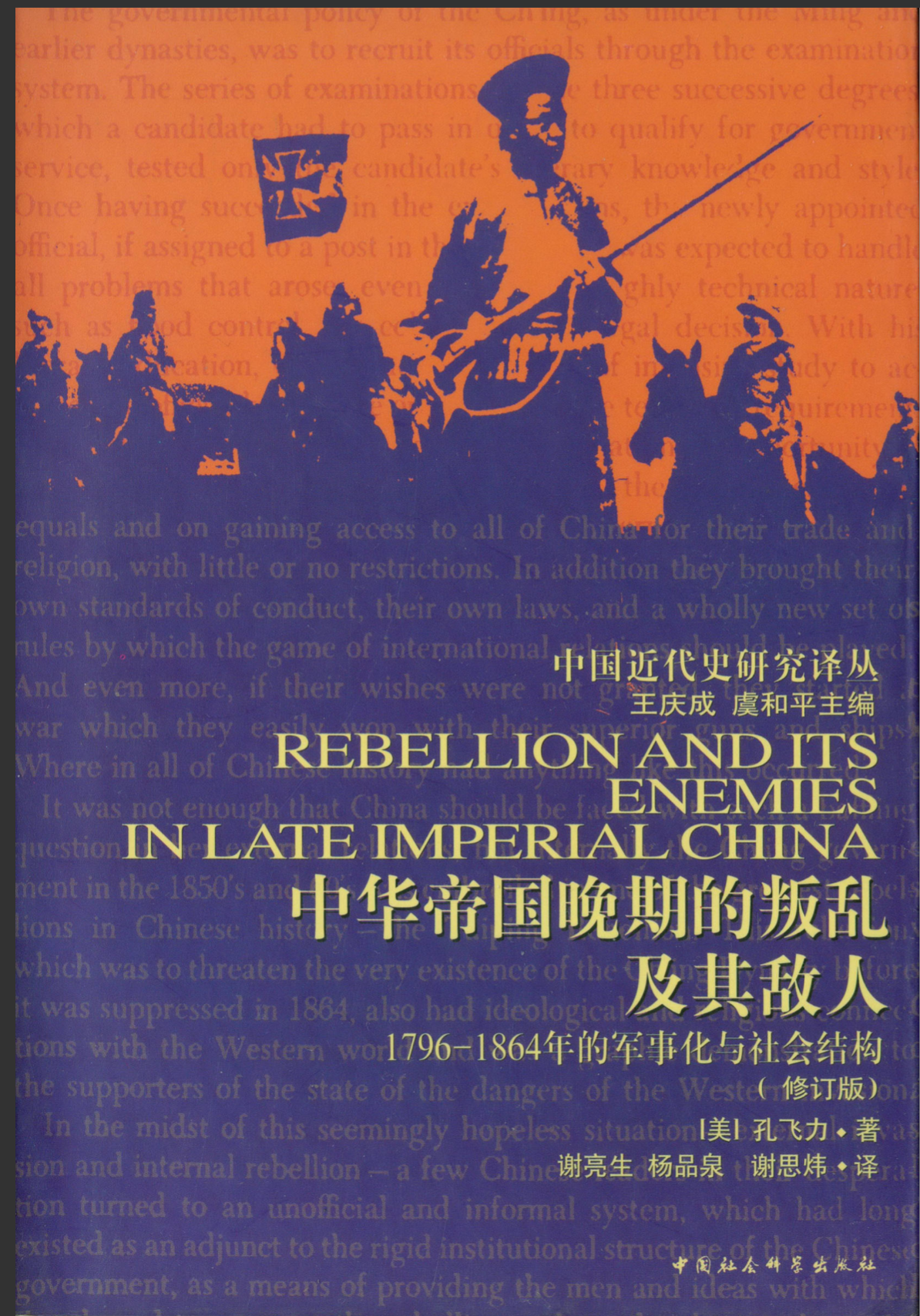

中华帝国晚期的叛乱及其敌人 豆瓣 谷歌图书

Rebellion and Its Enemies in Late Imperial China

8.3 (12 个评分)

作者:

[美国] 孔飞力

译者:

谢亮生 等

中国社会科学出版社

1990

- 11

19世纪中国发生了巨大变革。这本书从分析中国社会的内部结构及其制度入手,强调了中国地方名流的作用,论述了在其影响下的地方组建武装活动的形成和发展,并就此对中国近代史的分期问题提出了新的看法。