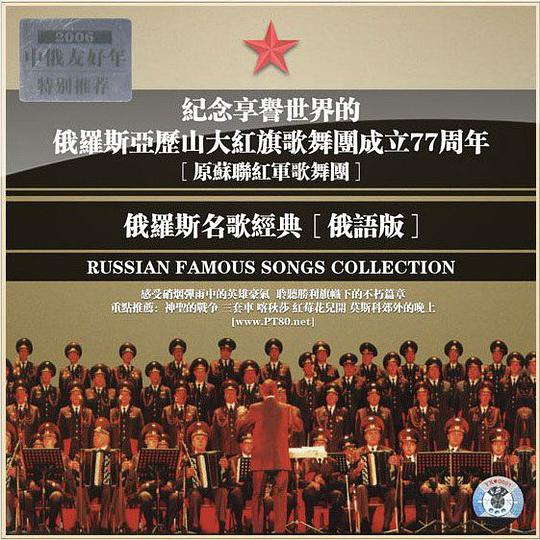

俄罗斯名歌经典 俄语版 豆瓣

9.8 (13 个评分)

亚历山大红旗歌舞团

出版发行:

中国唱片总公司

《纪念享誉世界的俄罗斯亚历山大红旗歌舞团成立77周年:原苏联红军歌舞团》

感受硝烟雨中的英雄浩气,聆听胜利旗帜下的不朽篇章!俄罗斯亚历山大红旗歌舞团是俄罗斯目前的最高级别的军队艺术团体,被誉为“俄罗斯的音乐国宝”。该团的演员以俄罗斯著名的人民演员及功勋演员为主,其男声合 唱团以声音的艺术感染力而享誉世界。一首卫国战歌《神圣的战争》,鼓舞了千百万苏联人民而载入了音乐文化的史册。

感受硝烟雨中的英雄浩气,聆听胜利旗帜下的不朽篇章!俄罗斯亚历山大红旗歌舞团是俄罗斯目前的最高级别的军队艺术团体,被誉为“俄罗斯的音乐国宝”。该团的演员以俄罗斯著名的人民演员及功勋演员为主,其男声合 唱团以声音的艺术感染力而享誉世界。一首卫国战歌《神圣的战争》,鼓舞了千百万苏联人民而载入了音乐文化的史册。