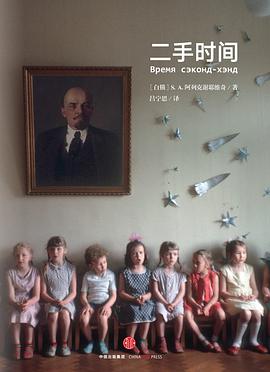

二手时间 豆瓣 Goodreads

Время секонд хэнд

8.9 (249 个评分)

作者:

[白俄] S. A. 阿列克谢耶维奇

译者:

吕宁思

中信出版集团

2016

- 1

2015年度诺贝尔文学奖得主阿列克谢耶维奇最具分量的作品

发表后荣获德国书业和平奖(2013)、法国美第契散文奖(2013)、俄罗斯「大书奖」读者票选最佳文学作品(2014)、波兰卡普钦斯基报告文学奖(2015)

本书是白俄罗斯著名作家阿列克谢耶维奇最新作品,通过口述采访的形式,展现身处关键历史时刻的普通人的生活。本书讲述了苏联解体后,1991年到2012年二十年间的痛苦的社会转型中,俄罗斯普通人的生活,为梦想破碎付出的代价。在书中,从学者到清洁工,每个人都在重新寻找生活的意义。他们的真实讲述同时从宏观和微观上呈现出一个重大的时代,一个社会的变动,为这一段影响深远的历史赋予了人性的面孔。苏联解体已逾二十年,俄罗斯人重新发现了世界,世界也重新认识了俄罗斯。新一代已经成长起来,他们的梦想已不再关乎梦想,不再像90年代他们的父辈,关心信仰。二十年来,人们看了崭新的俄罗斯,但她却早已不是任何人曾经梦想过的俄罗斯了。作者追溯了苏联和苏联解体之后的历史过程,让普通的小人物讲述他们自己的故事,从而展现出身处历史的转折,以及人们如何追寻信仰、梦想,如何诉说秘密和恐惧,让人们重新思考什么是“俄罗斯”和“俄罗斯人”,为什么他们无法适应急剧的现代化,为什么再近两百年之后,依然与欧洲相隔。本书分为上下两部分,采访了生长于理想之下的俄罗斯人和今天的俄罗斯人,以及阿塞拜疆等前苏联国家的普通人,呈现他们的生活细节,所感所想。德国媒体盛赞该书撷取的是最为细小的马赛克,却拼出了一幅完整的后苏联时代图景。“一部20世纪后半叶的微观俄国史,笔力直抵普京时代。”

发表后荣获德国书业和平奖(2013)、法国美第契散文奖(2013)、俄罗斯「大书奖」读者票选最佳文学作品(2014)、波兰卡普钦斯基报告文学奖(2015)

本书是白俄罗斯著名作家阿列克谢耶维奇最新作品,通过口述采访的形式,展现身处关键历史时刻的普通人的生活。本书讲述了苏联解体后,1991年到2012年二十年间的痛苦的社会转型中,俄罗斯普通人的生活,为梦想破碎付出的代价。在书中,从学者到清洁工,每个人都在重新寻找生活的意义。他们的真实讲述同时从宏观和微观上呈现出一个重大的时代,一个社会的变动,为这一段影响深远的历史赋予了人性的面孔。苏联解体已逾二十年,俄罗斯人重新发现了世界,世界也重新认识了俄罗斯。新一代已经成长起来,他们的梦想已不再关乎梦想,不再像90年代他们的父辈,关心信仰。二十年来,人们看了崭新的俄罗斯,但她却早已不是任何人曾经梦想过的俄罗斯了。作者追溯了苏联和苏联解体之后的历史过程,让普通的小人物讲述他们自己的故事,从而展现出身处历史的转折,以及人们如何追寻信仰、梦想,如何诉说秘密和恐惧,让人们重新思考什么是“俄罗斯”和“俄罗斯人”,为什么他们无法适应急剧的现代化,为什么再近两百年之后,依然与欧洲相隔。本书分为上下两部分,采访了生长于理想之下的俄罗斯人和今天的俄罗斯人,以及阿塞拜疆等前苏联国家的普通人,呈现他们的生活细节,所感所想。德国媒体盛赞该书撷取的是最为细小的马赛克,却拼出了一幅完整的后苏联时代图景。“一部20世纪后半叶的微观俄国史,笔力直抵普京时代。”