湖南美术出版社

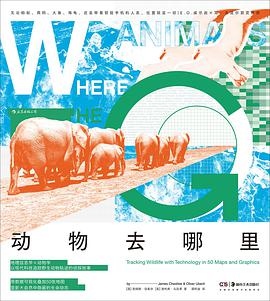

动物去哪里 豆瓣

Where the Animals Go

作者:

[英] 詹姆斯·切希尔

/

[英] 奥利弗·乌贝蒂

译者:

谭羚迪

后浪丨湖南美术出版社

2021

◎获奖记录

☆ 2017年英国地图制图学会综合大奖

☆ 约翰·巴塞洛缪专题地图奖

◎编辑推荐

☆ 用GPS跟踪器在非洲追踪被盗猎威胁的大象,用记录磁场强度的项圈揭示獾在地下洞穴中的活动轨迹,让粘上传感器的海豹代劳传回南半球海水的温度和盐度数据……本书呈现了跨国、跨学科的前沿研究成果,以数据采集的不易、科学家的坚持与不断尝试,为动物研究工作、公民科学项目和纯粹的好奇之心导航。

☆ 12开精装全彩印刷,内含3幅大地图拉页,覆盖三十多种野生动物。收集全球科学家提供的一手数据,梳理学术期刊与在线数据库,为读者处理海量数据,再以直观且极富设计感的可视化手段,用图解形式示踪动物的去向,为陆地、天空和海洋中的每一个生灵发声。

☆ 简体中文版由从事生物多样性保护和环境教育工作的专业译者操刀翻译,准确地传递内容与数据之外,也结合国内保育现状,鼓励读者在数据的启发之下思索如何应用数据。本书既适合开卷领略自然之奇妙的初入门者,也适合正在进阶的自然观察和博物学爱好者,还有当下就在追踪和保护野生动物的专业人士,书中的制图、信息图也可以给数据分析师、可视化分析工程师等带去灵感。

◎内容简介

每个人的位置都可以通过x,y,z坐标轴来表示,动物的位置也是如此。而随着卫星、雷达、DNA测序、红外相机、各类传感器和手机应用的出现,曾经只留在地上、空中和水里的物理痕迹,已经能通过这些设备传入计算机的硅基芯片。当野生动物研究者开始和工程师合作,人类对动物运动和去向的好奇心不再仰赖偶然事件和为数不多的人工记录数据点,而是能收集到数以十亿字节计的行为、生理和环境数据,再加以处理和分析。

本书由地理学家詹姆斯·切希尔和设计师奥利弗·乌贝蒂合作,通过可视化数据,带领读者见证进入信息时代之后,通信技术的兴起和计算机的小型化发展,如何让我们更近距离、更全面地追寻豹子、斑马、狒狒、鲨鱼、熊蜂和雪鸮等的行踪,又如何通过动物传回的数据认识前所未见的自然,并探索如何通过新技术更好地保护地球。

◎名人推荐

充满美感且激动人心,这是科学和图解的绝妙结合。逐页翻阅能体会到一种探究的乐趣。

——E. O. 威尔逊

这本书既精美又饱含信息量,还让人很有启发。毫无疑问这本书会在野生动物和野生栖息地保护方面助我们一臂之力。

——珍妮·古道尔

◎媒体推荐

《动物去哪里》通过精美的形式展现了新技术在动物迁徙研究中发挥的作用,拓展了我们的认知。

——《科学》

近些年来,动物运动追踪技术已经能从越来越远的地方为我们传回越来越多的细节信息……切希尔和乌贝蒂沉浸在海量的数据中,为我们提炼出50张漂亮且细致的地图,示踪了动物们游荡的轨迹。

——《美国国家地理》

一部引人注目的作品,为我们展现了创新技术能如何拓展人们对自然的认知。

——《金融时报》

这是一个很特别的侦探故事。数千年来,人们根据动物的足迹、排泄物、羽毛、破坏的植物和巢穴来追踪动物,现在有更多新技术加入了这些追踪之旅。你需要打开本书,看看有哪些技术分别如何以及为什么能做到。

——《新科学人》

☆ 2017年英国地图制图学会综合大奖

☆ 约翰·巴塞洛缪专题地图奖

◎编辑推荐

☆ 用GPS跟踪器在非洲追踪被盗猎威胁的大象,用记录磁场强度的项圈揭示獾在地下洞穴中的活动轨迹,让粘上传感器的海豹代劳传回南半球海水的温度和盐度数据……本书呈现了跨国、跨学科的前沿研究成果,以数据采集的不易、科学家的坚持与不断尝试,为动物研究工作、公民科学项目和纯粹的好奇之心导航。

☆ 12开精装全彩印刷,内含3幅大地图拉页,覆盖三十多种野生动物。收集全球科学家提供的一手数据,梳理学术期刊与在线数据库,为读者处理海量数据,再以直观且极富设计感的可视化手段,用图解形式示踪动物的去向,为陆地、天空和海洋中的每一个生灵发声。

☆ 简体中文版由从事生物多样性保护和环境教育工作的专业译者操刀翻译,准确地传递内容与数据之外,也结合国内保育现状,鼓励读者在数据的启发之下思索如何应用数据。本书既适合开卷领略自然之奇妙的初入门者,也适合正在进阶的自然观察和博物学爱好者,还有当下就在追踪和保护野生动物的专业人士,书中的制图、信息图也可以给数据分析师、可视化分析工程师等带去灵感。

◎内容简介

每个人的位置都可以通过x,y,z坐标轴来表示,动物的位置也是如此。而随着卫星、雷达、DNA测序、红外相机、各类传感器和手机应用的出现,曾经只留在地上、空中和水里的物理痕迹,已经能通过这些设备传入计算机的硅基芯片。当野生动物研究者开始和工程师合作,人类对动物运动和去向的好奇心不再仰赖偶然事件和为数不多的人工记录数据点,而是能收集到数以十亿字节计的行为、生理和环境数据,再加以处理和分析。

本书由地理学家詹姆斯·切希尔和设计师奥利弗·乌贝蒂合作,通过可视化数据,带领读者见证进入信息时代之后,通信技术的兴起和计算机的小型化发展,如何让我们更近距离、更全面地追寻豹子、斑马、狒狒、鲨鱼、熊蜂和雪鸮等的行踪,又如何通过动物传回的数据认识前所未见的自然,并探索如何通过新技术更好地保护地球。

◎名人推荐

充满美感且激动人心,这是科学和图解的绝妙结合。逐页翻阅能体会到一种探究的乐趣。

——E. O. 威尔逊

这本书既精美又饱含信息量,还让人很有启发。毫无疑问这本书会在野生动物和野生栖息地保护方面助我们一臂之力。

——珍妮·古道尔

◎媒体推荐

《动物去哪里》通过精美的形式展现了新技术在动物迁徙研究中发挥的作用,拓展了我们的认知。

——《科学》

近些年来,动物运动追踪技术已经能从越来越远的地方为我们传回越来越多的细节信息……切希尔和乌贝蒂沉浸在海量的数据中,为我们提炼出50张漂亮且细致的地图,示踪了动物们游荡的轨迹。

——《美国国家地理》

一部引人注目的作品,为我们展现了创新技术能如何拓展人们对自然的认知。

——《金融时报》

这是一个很特别的侦探故事。数千年来,人们根据动物的足迹、排泄物、羽毛、破坏的植物和巢穴来追踪动物,现在有更多新技术加入了这些追踪之旅。你需要打开本书,看看有哪些技术分别如何以及为什么能做到。

——《新科学人》

澳大利亚土著艺术 豆瓣

Aboriginal Art

作者:

[澳] 霍华德·墨菲

译者:

苗纾

后浪 | 湖南美术出版社

2019

- 9

一本精彩的艺术人类学著作

将澳洲土著艺术史、思想史、历史和殖民史融于一册

★ 「编辑推荐」

◎知名学者执笔,艺术史与人类学的精彩结合。

作为澳大利亚国立大学特聘教授,艺术人类学领域泰斗,本书作者以土著艺术作为切入点,深入分析土著人的精神世界与文化传统,并将土著艺术演变和 土著人的历史相互对应,揭示了土著艺术的内涵和它与土著社会之间的重要联系。

◎土著艺术家亲自解读土著艺术

作为人类学家,在本书中作者记录了许多自己与土著艺术家的交流、互动,包括他们对土著思想的理解,对土著艺术创作的看法,对土著未来的思考,等等。帮助读者充分理解土著文化的精妙之处。

◎ 近300幅插图,带来全面的澳大利亚土著艺术。

本书图片涉及的土著艺术,上溯万年前的岩石艺术,近至当代先锋艺术;从传统艺术分野的绘画、雕塑到土著仪式、带有装饰的土著物件;澳大利亚各地不同土著群体的特色艺术均有展现。将土著艺术一网打尽,让读者大饱眼福。

◎ 简约排版、精美印刷,打造完美阅读体验

日本进口内文纸印刷,采用耐性好,不易变形的特种软胶胶装,便于读者在明亮细腻的色彩中体验澳洲土著艺术的古老与现代,在文字和图画的对照中感悟澳洲艺术的千年一瞬。

★ 「内容简介」

澳大利亚艺术的历史可以追溯至万年前,从蕞早的岩画到树皮画,直至当今的丙烯画作,澳大利亚土著一直在进行着艺术创作。在这背后,是澳大利亚土著人思想中毒有的“梦幻”概念。土著艺术是“梦幻”的创造性展现,也是土著人对个人和群体身份的表达。通过艺术,土著人保存了历史,并将其与当下相联系,以回应当下环境所提出的新问题。同时,澳大利亚的土著艺术也受到了欧洲殖民的影响,自1788年开始的殖民历程对土著人生活及艺术创作的影响也是本书的重要议题。

本书作者霍华德·墨菲,作为艺术人类学家和土著艺术研究领域的权wēi,在调查了大量土著艺术品后,揭示了土著艺术的内涵和它与土著社会之间的重要联系。他通过分析一个个具体的艺术创作,向读者说明了土著思想中蕞重要的“梦幻”概念及其对土著艺术创作的影响,探讨了澳大利亚各地的土著艺术,提炼其共性的同时又突出了地区多样性。通过历时和共时两个层面的分析,他向我们展示了古老的澳大利亚土著文化的活力与创造力。本书不仅仅是土著艺术史,更融合了土著思想史、土著历史和殖民史,是一本不可duō得的艺术人类学著作。

将澳洲土著艺术史、思想史、历史和殖民史融于一册

★ 「编辑推荐」

◎知名学者执笔,艺术史与人类学的精彩结合。

作为澳大利亚国立大学特聘教授,艺术人类学领域泰斗,本书作者以土著艺术作为切入点,深入分析土著人的精神世界与文化传统,并将土著艺术演变和 土著人的历史相互对应,揭示了土著艺术的内涵和它与土著社会之间的重要联系。

◎土著艺术家亲自解读土著艺术

作为人类学家,在本书中作者记录了许多自己与土著艺术家的交流、互动,包括他们对土著思想的理解,对土著艺术创作的看法,对土著未来的思考,等等。帮助读者充分理解土著文化的精妙之处。

◎ 近300幅插图,带来全面的澳大利亚土著艺术。

本书图片涉及的土著艺术,上溯万年前的岩石艺术,近至当代先锋艺术;从传统艺术分野的绘画、雕塑到土著仪式、带有装饰的土著物件;澳大利亚各地不同土著群体的特色艺术均有展现。将土著艺术一网打尽,让读者大饱眼福。

◎ 简约排版、精美印刷,打造完美阅读体验

日本进口内文纸印刷,采用耐性好,不易变形的特种软胶胶装,便于读者在明亮细腻的色彩中体验澳洲土著艺术的古老与现代,在文字和图画的对照中感悟澳洲艺术的千年一瞬。

★ 「内容简介」

澳大利亚艺术的历史可以追溯至万年前,从蕞早的岩画到树皮画,直至当今的丙烯画作,澳大利亚土著一直在进行着艺术创作。在这背后,是澳大利亚土著人思想中毒有的“梦幻”概念。土著艺术是“梦幻”的创造性展现,也是土著人对个人和群体身份的表达。通过艺术,土著人保存了历史,并将其与当下相联系,以回应当下环境所提出的新问题。同时,澳大利亚的土著艺术也受到了欧洲殖民的影响,自1788年开始的殖民历程对土著人生活及艺术创作的影响也是本书的重要议题。

本书作者霍华德·墨菲,作为艺术人类学家和土著艺术研究领域的权wēi,在调查了大量土著艺术品后,揭示了土著艺术的内涵和它与土著社会之间的重要联系。他通过分析一个个具体的艺术创作,向读者说明了土著思想中蕞重要的“梦幻”概念及其对土著艺术创作的影响,探讨了澳大利亚各地的土著艺术,提炼其共性的同时又突出了地区多样性。通过历时和共时两个层面的分析,他向我们展示了古老的澳大利亚土著文化的活力与创造力。本书不仅仅是土著艺术史,更融合了土著思想史、土著历史和殖民史,是一本不可duō得的艺术人类学著作。

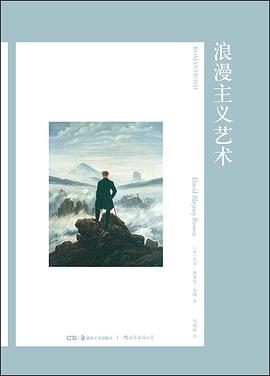

浪漫主义艺术 豆瓣

Romanticism

9.4 (5 个评分)

作者:

[英] 大卫·布莱尼·布朗 (David Blayney Brown)

译者:

马灿林

后浪丨湖南美术出版社

2019

- 3

在历史语境中理解艺术

探索视觉形式背后的观念

以主题为线索,描绘艺术史中的浪漫情怀

◎ 编辑推荐

☆追源溯思,视野开阔,论述全面而富于启发性。

浪漫主义与新古典主义、哥特式复兴运动有何关系?戈雅、德拉克洛瓦、弗里德里希、透纳如何描绘自然风景或历史事件?大卫、安格尔能列入浪漫主义行列之中吗?本书视角独特,不仅讲诉了戈雅、德拉克洛瓦、弗里德里希和透纳这类典型的浪漫主义画家如何描绘自然风景或历史事件,也谈到了大卫、安格尔等通常不被列入浪漫主义行列之中的画家与浪漫主义的关系。作者着重了讨论浪漫主义的兴起与当时的政治、社会发展的关系,帮助读者在历史语境中认识浪漫主义艺术。

☆ 以主题为线索,全面把握浪漫主义艺术的典型形式。

艺术家的职业与自我认识、英雄主义、天才崇拜、灵感与想象力、怀旧意识与异域风情、自然与生活的关系、苦难与死亡……尽管浪漫主义扎根的语境早已消失,但本真性、完整性和内在真实这些概念不仅对我们的艺术观念来说至关重要,对我们认识自我来说也是如此。浪漫主义还有哪些遗产?今日探究浪漫主义有何意义?本书在对浪漫主义艺术提供一种解读的同时也在向读者发问,既梳理了浪漫主义艺术的历史脉络,又让读者能够一窥浪漫主义艺术在今日的表现。

☆随文附图,252幅插图尽彰浪漫主义艺术的经典之作。

这是一本真正从视觉艺术方面探究浪漫主义的专著,图文并茂地呈现艺术史中的浪漫主义之风。直面作品,唤起读者对作品的感性认识,不落艺术批评行话之窠臼。日本进口内文纸印刷,采用耐久性好、不易变形的特种软胶胶装,简约平整,提高读者阅读的舒适度。

◎ 内容简介

“浪漫主义既不在于主题的选择,也不在于准确的真实,而在于感受方式。”作为对法国大革命和拿破仑战争的回应,浪漫主义艺术家寻求自我表达以变革当时的艺术观念。他们将艺术视为改变社会和精神的媒介,催生了一批欧洲最伟大的艺术、文学和音乐作品。本书将浪漫主义与当时的新古典主义、哥特式复兴运动联系起来,呈现浪漫主义艺术运动与当时的政治、社会发展之间纷繁复杂的关系。

◎ 名人推荐

“艺术与观念”系列为艺术领域里的各个时期、各类运动和诸多概念方面提供了权威的观点,作为一个系列,它代表了艺术出版的真正进步。

——尼古拉斯·塞罗塔爵士(Sir Nicholas Serota),泰特美术馆前馆长

“艺术与观念”的总体编排很精彩,提供了学术研究中长期缺失的东西:针对特定主题或时期的实用手册……我绝对不是唯一一个推荐将这个系列作为一套珍贵教学工具的人。

——约阿希姆·毕沙罗(Joachim Pissarro),纽约城市大学亨特学院艺术史系

探索视觉形式背后的观念

以主题为线索,描绘艺术史中的浪漫情怀

◎ 编辑推荐

☆追源溯思,视野开阔,论述全面而富于启发性。

浪漫主义与新古典主义、哥特式复兴运动有何关系?戈雅、德拉克洛瓦、弗里德里希、透纳如何描绘自然风景或历史事件?大卫、安格尔能列入浪漫主义行列之中吗?本书视角独特,不仅讲诉了戈雅、德拉克洛瓦、弗里德里希和透纳这类典型的浪漫主义画家如何描绘自然风景或历史事件,也谈到了大卫、安格尔等通常不被列入浪漫主义行列之中的画家与浪漫主义的关系。作者着重了讨论浪漫主义的兴起与当时的政治、社会发展的关系,帮助读者在历史语境中认识浪漫主义艺术。

☆ 以主题为线索,全面把握浪漫主义艺术的典型形式。

艺术家的职业与自我认识、英雄主义、天才崇拜、灵感与想象力、怀旧意识与异域风情、自然与生活的关系、苦难与死亡……尽管浪漫主义扎根的语境早已消失,但本真性、完整性和内在真实这些概念不仅对我们的艺术观念来说至关重要,对我们认识自我来说也是如此。浪漫主义还有哪些遗产?今日探究浪漫主义有何意义?本书在对浪漫主义艺术提供一种解读的同时也在向读者发问,既梳理了浪漫主义艺术的历史脉络,又让读者能够一窥浪漫主义艺术在今日的表现。

☆随文附图,252幅插图尽彰浪漫主义艺术的经典之作。

这是一本真正从视觉艺术方面探究浪漫主义的专著,图文并茂地呈现艺术史中的浪漫主义之风。直面作品,唤起读者对作品的感性认识,不落艺术批评行话之窠臼。日本进口内文纸印刷,采用耐久性好、不易变形的特种软胶胶装,简约平整,提高读者阅读的舒适度。

◎ 内容简介

“浪漫主义既不在于主题的选择,也不在于准确的真实,而在于感受方式。”作为对法国大革命和拿破仑战争的回应,浪漫主义艺术家寻求自我表达以变革当时的艺术观念。他们将艺术视为改变社会和精神的媒介,催生了一批欧洲最伟大的艺术、文学和音乐作品。本书将浪漫主义与当时的新古典主义、哥特式复兴运动联系起来,呈现浪漫主义艺术运动与当时的政治、社会发展之间纷繁复杂的关系。

◎ 名人推荐

“艺术与观念”系列为艺术领域里的各个时期、各类运动和诸多概念方面提供了权威的观点,作为一个系列,它代表了艺术出版的真正进步。

——尼古拉斯·塞罗塔爵士(Sir Nicholas Serota),泰特美术馆前馆长

“艺术与观念”的总体编排很精彩,提供了学术研究中长期缺失的东西:针对特定主题或时期的实用手册……我绝对不是唯一一个推荐将这个系列作为一套珍贵教学工具的人。

——约阿希姆·毕沙罗(Joachim Pissarro),纽约城市大学亨特学院艺术史系

印度艺术 豆瓣

Indian Art

9.0 (6 个评分)

作者:

[美]维迪亚·德赫贾(Vidya Dehejia)

译者:

张微伟

后浪 | 湖南美术出版社

2019

- 9

国内首部印度艺术史权威著作

沿历史长河梳理印度文明

在不同时代语境中理解艺术表达的辽阔

★ 「编辑推荐」

◎ 4500年印度艺术史全景呈现

印度艺术历史悠久,且有复杂的政治和宗教背景,将其完整准确地讲述给读者绝非易事。研究印度艺术的权威维迪亚·德赫贾在本书中将印度艺术的发展与王朝更迭、时代变换巧妙地联系起来,使得文本在对不同艺术风格的追溯和演绎中伴有一条清晰的时间线索。因此,无论是印度河文明的伟大城市、引人入胜的洞窟艺术,还是精妙的寺庙建筑传统、拉吉普特的宫殿亭阁等,看似不重视“历史观”的印度于岁月流变中留下的文明遗产在作者笔下都得到了淋漓尽致的表达可能与言说空间。

◎视角独特、细节丰富,有条不紊地为读者解疑答惑

观看者也是艺术意义生成的一部分,艺术虽然承载了教化功能,但在观看者那里激起的感悟也是对艺术更直接和澄明的诠释。读者作为艺术的观看者,在进入印度艺术史徜徉的同时,也会产生这样的困惑,比如:印度教神庙上为何充斥着那么多感官图像?神圣如何与“低俗”共存?早期印度艺术为何经常匿名?佛教和印度教建筑为何能出自同一批工匠之手?佛陀的表现形式是如何从“象征”转为“具象”的?佛教为什么在发源地印度消亡?当代艺术家如何在尊重传统文化遗产与建立现代艺术之间取得平衡?针对这些问题,本书在层层递进的论述中巧妙地给予了回应与解答。

◎ 200多幅插图汇成印度艺术长河

从史前时期到信史时代,从那伽罗神庙到达罗毗荼朱罗神庙,从印度河文明的印章到石窟寺院的佛陀,从阿旃陀石窟辉煌的壁画到月亮王朝生动的插图抄本,从毗奢耶那伽罗城的大都会风华到莫卧儿王朝的天园景象,印度次大陆用它丰富多彩的艺术形式为我们呈现了一场奇妙的视觉盛宴,这同时也是印度历史的沉淀和文化诉求的缩影。

◎ 简约排版、精美印刷,打造完美阅读体验

日本进口内文纸印刷,采用耐性好,不易变形的特种软胶胶装,便于读者在富有质感的图画中欣赏神庙建筑的沧桑厚重,在明亮细腻的色彩中体验印度审美的独特神秘,在文字和图画的对照中感悟印度艺术的千年一瞬。

★ 「内容简介」

古印度是世界文明古国之一,印度次大陆是印度教、佛教、耆那教等宗教的发源地。诞生在这片土地上的艺术源远流长、复杂神秘,如何将其完整地讲述给读者是一项艰巨的任务。

研究印度艺术的权威维迪亚·德赫贾在本书中以历史大变迁为背景,有效地呈现了“艺术”在不同文化语境中的具体含义,并以各种艺术风格的形成、发展为线索,全面解析了4500年来印度审美风尚的历时性嬗变。此外,针对21世纪的艺术家应如何在尊重传统文化遗产与建立现代艺术之间取得平衡的问题,作者在层层递进的论述中也巧妙地给予了回应和解答。

全书近300幅精心挑选的彩色插图堪为一场奇妙的视觉盛宴,不管是印度教神庙华丽的雕刻还是泰姬陵典雅的外观,不管是阿旃陀石窟辉煌的壁画还是插图抄本生动的形象,配合逻辑清晰的论述无疑更能加深读者的直观认识,并使本书成为一本不可多得的艺术史著作。

沿历史长河梳理印度文明

在不同时代语境中理解艺术表达的辽阔

★ 「编辑推荐」

◎ 4500年印度艺术史全景呈现

印度艺术历史悠久,且有复杂的政治和宗教背景,将其完整准确地讲述给读者绝非易事。研究印度艺术的权威维迪亚·德赫贾在本书中将印度艺术的发展与王朝更迭、时代变换巧妙地联系起来,使得文本在对不同艺术风格的追溯和演绎中伴有一条清晰的时间线索。因此,无论是印度河文明的伟大城市、引人入胜的洞窟艺术,还是精妙的寺庙建筑传统、拉吉普特的宫殿亭阁等,看似不重视“历史观”的印度于岁月流变中留下的文明遗产在作者笔下都得到了淋漓尽致的表达可能与言说空间。

◎视角独特、细节丰富,有条不紊地为读者解疑答惑

观看者也是艺术意义生成的一部分,艺术虽然承载了教化功能,但在观看者那里激起的感悟也是对艺术更直接和澄明的诠释。读者作为艺术的观看者,在进入印度艺术史徜徉的同时,也会产生这样的困惑,比如:印度教神庙上为何充斥着那么多感官图像?神圣如何与“低俗”共存?早期印度艺术为何经常匿名?佛教和印度教建筑为何能出自同一批工匠之手?佛陀的表现形式是如何从“象征”转为“具象”的?佛教为什么在发源地印度消亡?当代艺术家如何在尊重传统文化遗产与建立现代艺术之间取得平衡?针对这些问题,本书在层层递进的论述中巧妙地给予了回应与解答。

◎ 200多幅插图汇成印度艺术长河

从史前时期到信史时代,从那伽罗神庙到达罗毗荼朱罗神庙,从印度河文明的印章到石窟寺院的佛陀,从阿旃陀石窟辉煌的壁画到月亮王朝生动的插图抄本,从毗奢耶那伽罗城的大都会风华到莫卧儿王朝的天园景象,印度次大陆用它丰富多彩的艺术形式为我们呈现了一场奇妙的视觉盛宴,这同时也是印度历史的沉淀和文化诉求的缩影。

◎ 简约排版、精美印刷,打造完美阅读体验

日本进口内文纸印刷,采用耐性好,不易变形的特种软胶胶装,便于读者在富有质感的图画中欣赏神庙建筑的沧桑厚重,在明亮细腻的色彩中体验印度审美的独特神秘,在文字和图画的对照中感悟印度艺术的千年一瞬。

★ 「内容简介」

古印度是世界文明古国之一,印度次大陆是印度教、佛教、耆那教等宗教的发源地。诞生在这片土地上的艺术源远流长、复杂神秘,如何将其完整地讲述给读者是一项艰巨的任务。

研究印度艺术的权威维迪亚·德赫贾在本书中以历史大变迁为背景,有效地呈现了“艺术”在不同文化语境中的具体含义,并以各种艺术风格的形成、发展为线索,全面解析了4500年来印度审美风尚的历时性嬗变。此外,针对21世纪的艺术家应如何在尊重传统文化遗产与建立现代艺术之间取得平衡的问题,作者在层层递进的论述中也巧妙地给予了回应和解答。

全书近300幅精心挑选的彩色插图堪为一场奇妙的视觉盛宴,不管是印度教神庙华丽的雕刻还是泰姬陵典雅的外观,不管是阿旃陀石窟辉煌的壁画还是插图抄本生动的形象,配合逻辑清晰的论述无疑更能加深读者的直观认识,并使本书成为一本不可多得的艺术史著作。

认识建筑 豆瓣

Understanding Architecture

8.8 (16 个评分)

作者:

[美] 罗伯特·麦卡特

/

[芬] 尤哈尼·帕拉斯玛

译者:

宋明波

后浪 | 湖南美术出版社

2020

- 6

全球首部以体验为核心的建筑类入门读物

精选五千年来72座建筑典范,开启环球云游建筑之旅

👩 编辑推荐

🌟以体验为核心,提供理解建筑的绝佳途径

两位作者均为执业建筑师,同时又都在欧美知名高校从事建筑理论的研究和教学。他们从自身多年的理论和实践经验出发,坚信只有通过切身体验才能真正理解建筑。本书以体验为核心,以文字、照片和平面图三者结合的方式引领读者展开一场仿佛亲身参与的“田野调查”。

🌟12个建筑主题,72座伟大的建筑

全书以空间、光线、地景和场所等12个和建筑密体验密切相关的主题为框架,精选72座极具代表性的建筑杰作,涵盖全球各种建筑风格。既有古老的埃及金字塔,也有现代化的悉尼歌剧院,既有装饰华美的神圣家族大教堂,也有纯几何形的流水别墅,既有非洲的多贡人村落,也有富有东方风情的伊势神宫。

🌟近400张建筑照片,80余幅建筑平面图,搭配精心绘制的路线图

为了让读者更直观的体验这72座建筑,作者精选了大量建筑照片,既有宏观的全景图也有微观的细部图,再搭配大量标有参观路线和照片拍摄位置的建筑平面图,让读者不用到现场也能领略建筑的全貌,打造沉浸式的纸上建筑之旅。

📕 内容简介

本书是一本为大众读者撰写的建筑入门读物,目的在于为他们提供一种理解和体验建筑的全新的途径。全书根据关键的建筑主题划分为12章,精心挑选包括埃及金字塔和悉尼歌剧院在内的72座代表性建筑,引领读者展开一场仿佛亲身参与的“田野调查”。每章有一篇简短的引言介绍相关概念和背景知识,然后用6个建筑实例详解该主题,搭配精美的建筑照片和带有观赏路线的平面图,为读者带来愉悦的阅读体验和身临其境的在场感。

✨ 媒体推荐

本书带你参与一次令人耳目一新的探索之旅,重新认识伟大的建筑。

——《天窗》,美国建筑师协会期刊

精选五千年来72座建筑典范,开启环球云游建筑之旅

👩 编辑推荐

🌟以体验为核心,提供理解建筑的绝佳途径

两位作者均为执业建筑师,同时又都在欧美知名高校从事建筑理论的研究和教学。他们从自身多年的理论和实践经验出发,坚信只有通过切身体验才能真正理解建筑。本书以体验为核心,以文字、照片和平面图三者结合的方式引领读者展开一场仿佛亲身参与的“田野调查”。

🌟12个建筑主题,72座伟大的建筑

全书以空间、光线、地景和场所等12个和建筑密体验密切相关的主题为框架,精选72座极具代表性的建筑杰作,涵盖全球各种建筑风格。既有古老的埃及金字塔,也有现代化的悉尼歌剧院,既有装饰华美的神圣家族大教堂,也有纯几何形的流水别墅,既有非洲的多贡人村落,也有富有东方风情的伊势神宫。

🌟近400张建筑照片,80余幅建筑平面图,搭配精心绘制的路线图

为了让读者更直观的体验这72座建筑,作者精选了大量建筑照片,既有宏观的全景图也有微观的细部图,再搭配大量标有参观路线和照片拍摄位置的建筑平面图,让读者不用到现场也能领略建筑的全貌,打造沉浸式的纸上建筑之旅。

📕 内容简介

本书是一本为大众读者撰写的建筑入门读物,目的在于为他们提供一种理解和体验建筑的全新的途径。全书根据关键的建筑主题划分为12章,精心挑选包括埃及金字塔和悉尼歌剧院在内的72座代表性建筑,引领读者展开一场仿佛亲身参与的“田野调查”。每章有一篇简短的引言介绍相关概念和背景知识,然后用6个建筑实例详解该主题,搭配精美的建筑照片和带有观赏路线的平面图,为读者带来愉悦的阅读体验和身临其境的在场感。

✨ 媒体推荐

本书带你参与一次令人耳目一新的探索之旅,重新认识伟大的建筑。

——《天窗》,美国建筑师协会期刊

鸟瞰古文明 豆瓣 Goodreads

L’Antiquité Retrouvée

9.0 (43 个评分)

作者:

[法] 让-克劳德·戈尔万

译者:

严可婷

后浪丨湖南美术出版社

2019

- 10

130幅城市复原图,重现古文明全景

借由细腻画笔,溯着时间之流,触碰千年前的繁华巨梦

以地中海沿岸为中心,横跨九大地域,近百座建筑群跃然眼前

它们是古代统治者雄心与抱负的见证

也是我们理解古希腊、罗马、埃及文明的最佳途径

🌟 所有伟大的城市,都是在信念与梦想中建构而成。

它们并不只辉煌于历史,其光芒也照耀了后世前进之路。

🌟 古代城市复原领域巨擘让-克劳德·戈尔万凭借集绘画、建筑与考古学于一身的天赋, 将那些化为尘土,颓成残垣的古老废墟重新修葺。

📕 内容简介

当我们阅读历史书籍,闭上眼睛想象古代人的生活时,最大的困难和最容易出现的错误不是古代人的活动本身,而是他们活动的场所。失去场所的活动很快便脱离了我们想象的控制,背景的缺失让一切陷入失序,美妙和谐的图景转化成或滑稽或丑陋又失去连贯性的碎片。而古代城市复原图的重要作用便是:让我们回到现场,用想象力带着肉体,亲身体验历史。

毫无疑问,古代城市复原图的绘制是一项具有挑战性的工作,而本书作者让-克劳德·戈尔万及其团队用丰厚的考古学、建筑学知识,以及他出色的绘画天赋达成了目标。他用细腻的水彩画直接呈现了古地中海文明,从公元前2500年直到公元5世纪,时间横跨3000年。130幅复原图配以文字,精心介绍了87个地区与城市,将美索不达米亚、古埃及、古希腊和古罗马一网打尽,其中不仅铕被各类史书反复提及的重要城镇,还有曾经辉煌一时却被人遗忘的诸多地方。每一幅图画都是成千上万条信息的结晶,甚至一幅图中浓缩了一座城市数佰年的历史,值得人们细细品味。

通过眼前的复原图,凝视众多文明结晶,我们获得了观察历史的另一个视角,不失为一种有趣的智力体验。

👩 编辑推荐

☆130幅复原图呈现古地中海文明三千纪的繁华与梦幻

公元前2500年直到公元5世纪,时间横跨3000年。130幅复原图、配以文字精心介绍87个地区与城市,囊括巴比伦、迦太基、雅典、特洛伊、罗马等众多历史名城,将古地中海文明全景呈现。

☆古代城市复原图制作领域巨擘率领的专家团队,用纸笔精准重构历史发生之地

让-克劳德·戈尔万,建筑师,考古学家,曾指挥位于埃及卢克索的“法国·埃及·卡尔纳克神殿研究中心”逾10年,法国国立科学研究中心(CNRS)研究员,发表古代城市复原图数百幅,更有超过千幅作品被阿尔勒考古博物馆收藏。作者及其团队(历史学家、碑文研究者、建筑师、地理学家等)从事专业城市复原图绘制工作30年,每一幅复原图的背后都包含着千万条信息。

☆图文结合,详解城市历史与其建筑之间错综复杂的关系。

对城市规划,城市主要建筑的来历、规模、结构等方面的详实说明,深入古代城市的肌理。无形的历史受肉于各有魅力的城市,变得可以被触碰、抚摸。

☆ 地中海古城版“清明上河图”,用艺术的手法呈现历史之美

冰冷的研究成果被转换成生动的水彩画作,错落有致的线条辅以层次分明的淡彩,宏大的景观冲击着读者的视觉感官,让读者以苍鹰的视角看尽古地中海世界的繁华,又给予读者充足想象的空间,带领读者亲临其中,感受其美。

☆各色城市、各式建筑,多角度透视历史

历史不仅仅属于帝王将相,更属于芸芸众生;历史中的城市不仅仅有都城、重镇,也有着边境据点、乡野小镇。从帝王宫殿、神庙到普通人家、磨坊,本书所绘城市不仅是在历史上留下浓墨重彩的名城,也有已湮没于历史长河中的地区,通过叙述后者平常而不失波澜的的生活,给人们另一个观察历史的角度。

借由细腻画笔,溯着时间之流,触碰千年前的繁华巨梦

以地中海沿岸为中心,横跨九大地域,近百座建筑群跃然眼前

它们是古代统治者雄心与抱负的见证

也是我们理解古希腊、罗马、埃及文明的最佳途径

🌟 所有伟大的城市,都是在信念与梦想中建构而成。

它们并不只辉煌于历史,其光芒也照耀了后世前进之路。

🌟 古代城市复原领域巨擘让-克劳德·戈尔万凭借集绘画、建筑与考古学于一身的天赋, 将那些化为尘土,颓成残垣的古老废墟重新修葺。

📕 内容简介

当我们阅读历史书籍,闭上眼睛想象古代人的生活时,最大的困难和最容易出现的错误不是古代人的活动本身,而是他们活动的场所。失去场所的活动很快便脱离了我们想象的控制,背景的缺失让一切陷入失序,美妙和谐的图景转化成或滑稽或丑陋又失去连贯性的碎片。而古代城市复原图的重要作用便是:让我们回到现场,用想象力带着肉体,亲身体验历史。

毫无疑问,古代城市复原图的绘制是一项具有挑战性的工作,而本书作者让-克劳德·戈尔万及其团队用丰厚的考古学、建筑学知识,以及他出色的绘画天赋达成了目标。他用细腻的水彩画直接呈现了古地中海文明,从公元前2500年直到公元5世纪,时间横跨3000年。130幅复原图配以文字,精心介绍了87个地区与城市,将美索不达米亚、古埃及、古希腊和古罗马一网打尽,其中不仅铕被各类史书反复提及的重要城镇,还有曾经辉煌一时却被人遗忘的诸多地方。每一幅图画都是成千上万条信息的结晶,甚至一幅图中浓缩了一座城市数佰年的历史,值得人们细细品味。

通过眼前的复原图,凝视众多文明结晶,我们获得了观察历史的另一个视角,不失为一种有趣的智力体验。

👩 编辑推荐

☆130幅复原图呈现古地中海文明三千纪的繁华与梦幻

公元前2500年直到公元5世纪,时间横跨3000年。130幅复原图、配以文字精心介绍87个地区与城市,囊括巴比伦、迦太基、雅典、特洛伊、罗马等众多历史名城,将古地中海文明全景呈现。

☆古代城市复原图制作领域巨擘率领的专家团队,用纸笔精准重构历史发生之地

让-克劳德·戈尔万,建筑师,考古学家,曾指挥位于埃及卢克索的“法国·埃及·卡尔纳克神殿研究中心”逾10年,法国国立科学研究中心(CNRS)研究员,发表古代城市复原图数百幅,更有超过千幅作品被阿尔勒考古博物馆收藏。作者及其团队(历史学家、碑文研究者、建筑师、地理学家等)从事专业城市复原图绘制工作30年,每一幅复原图的背后都包含着千万条信息。

☆图文结合,详解城市历史与其建筑之间错综复杂的关系。

对城市规划,城市主要建筑的来历、规模、结构等方面的详实说明,深入古代城市的肌理。无形的历史受肉于各有魅力的城市,变得可以被触碰、抚摸。

☆ 地中海古城版“清明上河图”,用艺术的手法呈现历史之美

冰冷的研究成果被转换成生动的水彩画作,错落有致的线条辅以层次分明的淡彩,宏大的景观冲击着读者的视觉感官,让读者以苍鹰的视角看尽古地中海世界的繁华,又给予读者充足想象的空间,带领读者亲临其中,感受其美。

☆各色城市、各式建筑,多角度透视历史

历史不仅仅属于帝王将相,更属于芸芸众生;历史中的城市不仅仅有都城、重镇,也有着边境据点、乡野小镇。从帝王宫殿、神庙到普通人家、磨坊,本书所绘城市不仅是在历史上留下浓墨重彩的名城,也有已湮没于历史长河中的地区,通过叙述后者平常而不失波澜的的生活,给人们另一个观察历史的角度。

如何解读希腊陶瓶 豆瓣

How to Read Greek Vases

作者:

[美]琼·R.默滕斯

译者:

汪瑞

后浪 | 湖南美术出版社

2019

- 6

选取大都会艺术博物馆35件精品陶瓶

介绍陶瓶的功能、器形,解读古希腊各个时期瓶画的内涵

神话、史诗、戏剧、祭祀……

从陶瓶中了解古希腊人民的日常生活

◎ 编辑推荐

☆以时间顺序为导向,讲解详细,语言生动

这本书的作者是纽约大都会艺术博物馆希腊和罗马艺术部的负责人琼•R.默滕斯教授,她以严谨的学术精神将陶瓶各个分类。总结了自公元前900年至前300年之间的陶瓶,不仅对陶瓶的命名方式进行了解释,还对陶瓶的挖掘研究工作进行了梳理。但正如作者本人所说“更愿意把书中的内容比作在美术馆聊天的延伸”,目的是告诉读者如何去看希腊陶瓶,她既提供了读者所需的信息,也借此传达出了陶瓶的复杂性。

☆ 以小见大,一个博物馆的馆藏,囊括多种陶瓶风格,覆盖面广

作者在大都会艺术博物馆中精心挑选了35件馆藏品,均为各个时期的代表性陶瓶。涵盖古希腊陶瓶的整个发展历程,从几何风格,到黑绘风格,再到红绘风格以及白底彩绘风格。默滕斯教授对陶瓶的详尽解析为我们打开了一个全新的世界,使我们仅仅通过黑色、砖色和红色这些单一的色彩,以非写实的方式了解古代市民的日常生活和情感经历。此外,作者还结合当时以不同材料制作的类似器皿进行对比,足以见出其知识面之广。

☆图文结合,35件作品从各个角度拍摄,尽显藏品细节

书中每件作品都附带了高清彩图,还有从不同角度拍摄的细节,使得读者能够在瓶画当中一窥古希腊市民的着装打扮、体育竞赛、婚葬习俗等一系列日常生活细节,同时帮助观者解读相关人物身份,解析个中故事。因而,那些没有机会参观大都会艺术博物馆的读者,也能够近距离观察到这些艺术品的细微之处。

◎ 内容简介

本书按照时间顺序对纽约大都会艺术博物馆的古希腊陶瓶进行分析解读。全书主要介绍了希腊陶瓶的器形、功能、制作工艺和装饰母题,同时还深入分析了这些特征相互之间的关系,使得读者能够在瓶画当中一窥古希腊市民的着装打扮、体育竞赛、婚葬习俗等一系列日常生活细节,同时帮助观者解读相关人物身份,解析各中故事。

作者是大都会艺术博物馆罗马和希腊艺术部管理员的琼•R.默滕斯教授,主要的研究方向是古希腊瓶画和古希腊青铜器,其丰富的研究经验也体现在各个陶瓶的分析之中。作者在大都会艺术博物馆中精心挑选了35件馆藏品,当中有的颇具代表性,有的是作者认为极具趣味性却不为世人所知。从各个拍摄角度记录,图文结合,帮助读者全方位了解陶瓶细节。

◎ 名人推荐

《如何解读希腊陶瓶》令人耳目一新之处就在于它涵盖了一整个博物馆的陶瓶藏品目录,不仅仅只是一些杰作,还包括一系列博学之作,从中让读者认识到希腊陶器种类之丰富、工艺之精美。这本书不仅为那些参观大都会艺术博物馆的游客提供帮助,还给那些对希腊艺术和文化颇有兴趣的人带来诸多启发。

——布林茅尔古典评论(Bryn Mawr Classical Review)

这本书还加入了其他工艺材料以及相关语境的比较。以此为我们打开了对所见之物的理解。

——《家居世界》(The World of Interiors)

这本书制作精良,文笔优美,由研究希腊陶瓶相关领域的顶级权威专家编写,为读者提供了极为精彩的介绍和赏析。

——《美国考古学杂志》(American Journal of Archaeology)

介绍陶瓶的功能、器形,解读古希腊各个时期瓶画的内涵

神话、史诗、戏剧、祭祀……

从陶瓶中了解古希腊人民的日常生活

◎ 编辑推荐

☆以时间顺序为导向,讲解详细,语言生动

这本书的作者是纽约大都会艺术博物馆希腊和罗马艺术部的负责人琼•R.默滕斯教授,她以严谨的学术精神将陶瓶各个分类。总结了自公元前900年至前300年之间的陶瓶,不仅对陶瓶的命名方式进行了解释,还对陶瓶的挖掘研究工作进行了梳理。但正如作者本人所说“更愿意把书中的内容比作在美术馆聊天的延伸”,目的是告诉读者如何去看希腊陶瓶,她既提供了读者所需的信息,也借此传达出了陶瓶的复杂性。

☆ 以小见大,一个博物馆的馆藏,囊括多种陶瓶风格,覆盖面广

作者在大都会艺术博物馆中精心挑选了35件馆藏品,均为各个时期的代表性陶瓶。涵盖古希腊陶瓶的整个发展历程,从几何风格,到黑绘风格,再到红绘风格以及白底彩绘风格。默滕斯教授对陶瓶的详尽解析为我们打开了一个全新的世界,使我们仅仅通过黑色、砖色和红色这些单一的色彩,以非写实的方式了解古代市民的日常生活和情感经历。此外,作者还结合当时以不同材料制作的类似器皿进行对比,足以见出其知识面之广。

☆图文结合,35件作品从各个角度拍摄,尽显藏品细节

书中每件作品都附带了高清彩图,还有从不同角度拍摄的细节,使得读者能够在瓶画当中一窥古希腊市民的着装打扮、体育竞赛、婚葬习俗等一系列日常生活细节,同时帮助观者解读相关人物身份,解析个中故事。因而,那些没有机会参观大都会艺术博物馆的读者,也能够近距离观察到这些艺术品的细微之处。

◎ 内容简介

本书按照时间顺序对纽约大都会艺术博物馆的古希腊陶瓶进行分析解读。全书主要介绍了希腊陶瓶的器形、功能、制作工艺和装饰母题,同时还深入分析了这些特征相互之间的关系,使得读者能够在瓶画当中一窥古希腊市民的着装打扮、体育竞赛、婚葬习俗等一系列日常生活细节,同时帮助观者解读相关人物身份,解析各中故事。

作者是大都会艺术博物馆罗马和希腊艺术部管理员的琼•R.默滕斯教授,主要的研究方向是古希腊瓶画和古希腊青铜器,其丰富的研究经验也体现在各个陶瓶的分析之中。作者在大都会艺术博物馆中精心挑选了35件馆藏品,当中有的颇具代表性,有的是作者认为极具趣味性却不为世人所知。从各个拍摄角度记录,图文结合,帮助读者全方位了解陶瓶细节。

◎ 名人推荐

《如何解读希腊陶瓶》令人耳目一新之处就在于它涵盖了一整个博物馆的陶瓶藏品目录,不仅仅只是一些杰作,还包括一系列博学之作,从中让读者认识到希腊陶器种类之丰富、工艺之精美。这本书不仅为那些参观大都会艺术博物馆的游客提供帮助,还给那些对希腊艺术和文化颇有兴趣的人带来诸多启发。

——布林茅尔古典评论(Bryn Mawr Classical Review)

这本书还加入了其他工艺材料以及相关语境的比较。以此为我们打开了对所见之物的理解。

——《家居世界》(The World of Interiors)

这本书制作精良,文笔优美,由研究希腊陶瓶相关领域的顶级权威专家编写,为读者提供了极为精彩的介绍和赏析。

——《美国考古学杂志》(American Journal of Archaeology)

新艺术运动 豆瓣

Art Nouveau

8.4 (10 个评分)

作者:

[英] 斯蒂芬·埃斯克里特

译者:

刘慧宁

后浪丨湖南美术出版社

2019

- 7

在历史语境中理解艺术

探索视觉形式背后的观念

20世纪现代设计史上的光辉篇章

美感与灵感的源泉,现代装饰界的璀璨明珠

◎ 编辑推荐

☆ 详实清晰,带领读者走近那真正为新的时代而生的“崭新的艺术”

巴黎地铁站的曲线造型铁艺、莱俪不对称曲线珠宝、蒂芙尼日本风格的玻璃器皿…… 这些我们如今熟悉又陌生的装饰语言都与19世纪末欧美视觉领域酝酿的变化息息相关。衔接两个时代的新艺术风格多样、遍布各地、纷繁复杂,它神秘、美丽又短命,至今仍然吸引、困扰和启发着我们。在这本全面而清晰的著作中,作者将新艺术放在其所处时代面临的问题语境中加以讨论,将之与现代生活与国家主义、唯灵论、妇女解放运动、青年崇拜的世纪末焦虑联系起来,为读者铺就了一条再次认识新艺术的道路。

☆ 包罗万象,一览现代设计的先驱实验,重现新艺术的灵感来源

维克多·奥尔塔、埃米尔·加莱、查尔斯·雷尼·麦金托什、安东尼·高迪……现代设计思想的重要奠基人和实践者在本书中得到了概括性介绍,尤其是对其作品的精彩分析,追根溯源又极具启发性。新艺术的发展是循序渐进的,其源头追溯至法国新洛可可运动、英国工艺美术运动和象征主义运动;新艺术的发展极具革命性,将继续鼓励设计师探索钢铁、玻璃等材料的可能性。新艺术是现代建筑和设计诞生的土壤,也将持续为其提供养料。

☆ 纸上阅读与视觉想象,开启新艺术城市文化漫游

伦敦、格拉斯哥、巴黎、维也纳、巴塞罗那、布宜诺斯艾利斯……新艺术与欧美城市文化共生,其遗产亦与当下城市面貌交融。阅读开启视觉想象,或许会唤起你的漫游记忆,又或者是你下一次旅行的契机。与“新艺术”相识在书籍里,偶遇在旅途中。

☆ 图文并茂,完美呈现经典实例

260余幅插图,涵盖建筑、家具、珠宝、海报设计等新艺术运动中的代表作。日本进口内文纸印刷,采用耐久性好、不易变形的特种软胶胶装,简约平整,提高读者阅读的舒适度。

◎ 内容简介

新艺术是19、20世纪之交欧美最耀眼、最流行的风格,它给家具、珠宝和平面设计领域带来了新的装饰语言,也为建筑、雕塑和绘画领域注入了新的装饰形式。本书是一本从世界范围内讨论新艺术运动的专著,问题与实例相结合,作品与时代挂钩,全面梳理了新艺术运动的起源、发展和风格特点。

◎ 名人推荐

令人印象深刻……对这一包罗万象的主题的概述清晰而简明。

—— 罗斯玛丽·希尔(Rosemary Hill),《泰晤士报文学增刊》

从建筑到纺织工艺品,是对新艺术风格的一份详实论述,插图精美。

—— 弗兰克·惠特福德(Frank Whitford),《星期日泰晤士报》

埃斯克里特……结合最新的研究材料,带领我们一路悠然从容旅行于西欧、斯堪的纳维亚半岛、俄罗斯及美洲。书中的社会历史分析体现了其历史学专业背景。

—— 温迪·希契莫夫(Wendy Hitchmough),《工艺》

探索视觉形式背后的观念

20世纪现代设计史上的光辉篇章

美感与灵感的源泉,现代装饰界的璀璨明珠

◎ 编辑推荐

☆ 详实清晰,带领读者走近那真正为新的时代而生的“崭新的艺术”

巴黎地铁站的曲线造型铁艺、莱俪不对称曲线珠宝、蒂芙尼日本风格的玻璃器皿…… 这些我们如今熟悉又陌生的装饰语言都与19世纪末欧美视觉领域酝酿的变化息息相关。衔接两个时代的新艺术风格多样、遍布各地、纷繁复杂,它神秘、美丽又短命,至今仍然吸引、困扰和启发着我们。在这本全面而清晰的著作中,作者将新艺术放在其所处时代面临的问题语境中加以讨论,将之与现代生活与国家主义、唯灵论、妇女解放运动、青年崇拜的世纪末焦虑联系起来,为读者铺就了一条再次认识新艺术的道路。

☆ 包罗万象,一览现代设计的先驱实验,重现新艺术的灵感来源

维克多·奥尔塔、埃米尔·加莱、查尔斯·雷尼·麦金托什、安东尼·高迪……现代设计思想的重要奠基人和实践者在本书中得到了概括性介绍,尤其是对其作品的精彩分析,追根溯源又极具启发性。新艺术的发展是循序渐进的,其源头追溯至法国新洛可可运动、英国工艺美术运动和象征主义运动;新艺术的发展极具革命性,将继续鼓励设计师探索钢铁、玻璃等材料的可能性。新艺术是现代建筑和设计诞生的土壤,也将持续为其提供养料。

☆ 纸上阅读与视觉想象,开启新艺术城市文化漫游

伦敦、格拉斯哥、巴黎、维也纳、巴塞罗那、布宜诺斯艾利斯……新艺术与欧美城市文化共生,其遗产亦与当下城市面貌交融。阅读开启视觉想象,或许会唤起你的漫游记忆,又或者是你下一次旅行的契机。与“新艺术”相识在书籍里,偶遇在旅途中。

☆ 图文并茂,完美呈现经典实例

260余幅插图,涵盖建筑、家具、珠宝、海报设计等新艺术运动中的代表作。日本进口内文纸印刷,采用耐久性好、不易变形的特种软胶胶装,简约平整,提高读者阅读的舒适度。

◎ 内容简介

新艺术是19、20世纪之交欧美最耀眼、最流行的风格,它给家具、珠宝和平面设计领域带来了新的装饰语言,也为建筑、雕塑和绘画领域注入了新的装饰形式。本书是一本从世界范围内讨论新艺术运动的专著,问题与实例相结合,作品与时代挂钩,全面梳理了新艺术运动的起源、发展和风格特点。

◎ 名人推荐

令人印象深刻……对这一包罗万象的主题的概述清晰而简明。

—— 罗斯玛丽·希尔(Rosemary Hill),《泰晤士报文学增刊》

从建筑到纺织工艺品,是对新艺术风格的一份详实论述,插图精美。

—— 弗兰克·惠特福德(Frank Whitford),《星期日泰晤士报》

埃斯克里特……结合最新的研究材料,带领我们一路悠然从容旅行于西欧、斯堪的纳维亚半岛、俄罗斯及美洲。书中的社会历史分析体现了其历史学专业背景。

—— 温迪·希契莫夫(Wendy Hitchmough),《工艺》