Mr Beast 豆瓣 Discogs

8.4 (37 个评分)

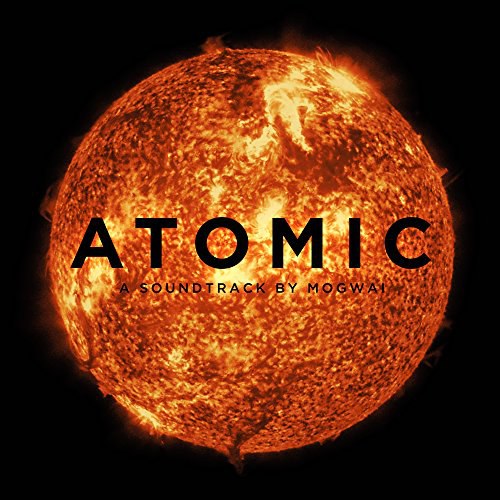

Mogwai

类型:

流行

发布日期 2006年1月1日

出版发行:

Matador Records

后摇界里总有那么几支地球人都知道的鼻祖级乐队。他们即使隔了好几年没有新作品问世,人们也会比记任何一支优秀的新乐队都更要清楚的记住他们曾经的经典。人们习惯性的把他们作为真理般的评价标准,与他们作品相似度越高的作品就是好作品。一旦这样的乐队有意无意的整出一丁点的风吹草动,所有人的眼睛就会在第一时间齐刷刷的投到他们身上。当然更不要说是在沉寂三年后推出新专辑。我卖了这么大的一个关子,我想其实也没什么过分的。因为你们大概都已经猜到,我要说的是Mogwai.。

距2003年的Happy Songs For Happy People时隔三年,Mogwai终于将于2006年3月7日发行第五张录音室专辑Mr. Beast。这对现如今不景气的Post-rock市场来说,无疑是一副加强型的强心剂。三年前的Happy Songs For Happy People,是一张让大部分从一开始就喜欢Mogwai的乐迷们大跌眼镜的专辑:Mogwai这是怎么了?完全没有了当年Rock.Action的狂野,愤怒和爆裂,完全是一副安安静静慢悠悠的念经讲故事的派头,难道Mogwai开始收敛魔鬼锋芒改走温情路线了吗?这对每个他们音乐的狂热爱好者来说都是一种极富毁灭性的暗示。包括我在内。于是在那之后的几年内,我们只好带着不安期待着他们的下一次爆发。

Mr. Beast是Mogwai成立11年来的第5张录音室专辑。由Matador Records发行,在Glasgow的Castle Of Doom录音室录制完成,耗时6个月。由Tony Doogan操刀制作,也就是为他们制作过Happy Songs For Happy People和Rock Action的制作人。第9首“I Chose Horses”中,Craig Armstrong客串了键盘部分,日本Hardcore乐队Envy前主唱Tetsuya Fukagawa在此献声。

真正引人入胜感人肺腑的Post-rock是残酷地美丽着的。Mowai毋庸置疑是这方面的典范。他们最懂得如何置衡残忍与优雅(Happy Songs For Happy People是唯一例外的一次“优雅过度”事故)。在Mr. Beast中,Mowai完全回归到了最佳状态:惊心动魄的吉他噪音,精致尖锐的钢琴片段,广袤空旷的音景空间。温情,这个越来越多后摇乐队开始一味的大范围应用的主题,在Mowai此次的专辑中也不可避免的出现,然而幸好是被保持在了一个相当合理的剂量内。吉他手/主唱Stuart Braithwaite这样阐释新专辑的原动力:“我们在制作这张专辑的时候,有意识的尝试要把它做的更加吵闹,因为我们开始意识到在我们的现场演出和录音室专辑中存在着巨大的差别。这是毫无理由的。所以我们希望能做出一张可以在现场演出中同样能大放光彩的录音室专辑。因为我们喜欢在舞台上演出那些经过我们努力创作得到的作品。”事实证明,Mr. Beast确实是一张极具舞台爆发力的作品。

“那种quiet-loud/quiet-loud结构好象已经成为了我们的标签,但现在那已经变成陈词滥调。” Stuart补充到,“现在有太多人开始在他们的音乐中使用这种结构,所以我们在这张专辑中开始有意识的避免它。其实并非我们发明了它,但是好象人们觉得这就是我们所做的一切,似乎我们的音乐是和这种公式绑在一起的。并且我们其实已经开始厌倦了自己音乐中的这个部分。我们曾在“Like Herod”(97年的Young Team)中将这种结构发挥到了极至,现在我们觉得这种模式已经没什么可再深入发展的空间了。结束了这种模式之后我们进行了一些安静极简风格的尝试(比如03年的Happy Songs For Happy People)。但之后我们发现,在创新的过程中,我们的作品中缺失了很大一部分对Mogwai而言尤为宝贵的噪音!现在我们很高兴能在这张专辑中回归到了原来的状态。因为从某种意义上说,那是构成Mogwai音乐至关重要的一部分。尽管新专辑中大概只有25%的部分可以算是真正意义上的吵闹,但毕竟这次我们是从创作一开始就有意识去注意的这个问题的。”这是乐队成员“重返正道”的悔悟,同时也是每个Mogwai乐迷最欣然看到的“浪子回头”。

Mr. Beast以一曲“Auto Rock”开场。这可能是Mogwai继Young Team 中的“Yes I am a Long Way From Home”以后最棒的一首开场作品。以一段简单淡定,另人微感不安的钢琴主题展开,随后钢琴逐渐被渐强的吉他和与钢琴同步节奏连续击打的鼓点所吞没,场景十分宏大;接下来的“Glasgow Mega-Snake”则是一首标准Mogwai风格作品,这是我听过他们近几张专辑中最过瘾的一首:疯狂脱序的吉他群猛刷,瞬间在你耳边构建起一堵厚实的噪音墙,阵势相当庞大,它带着熔炉般的炽热,你的内心随之急速的颠簸,碰撞,最后塌陷。这首作品的短小精悍,凭空之间瞬间纠集的爆发力,以及最直接的噪音轰炸,都充分证明了Stuart Braithwaite所希望的一切都成真了。他们不再需要quite部分的铺垫,直接loud,照样能做出最震撼的Post-rock。这也是专辑中一个很明显的特点:所有作品几乎均直接切入主题,没有铺垫和罗嗦,最长的一曲也不过5分46秒,整张专辑全长不过40分。这着实拯救了那些被困在现在一些冗长拖沓又缺乏高潮的Post-rock作品中昏昏欲睡的耳朵。

第三曲“Acid Food”,是一首相对温情的作品,加入了Stuart的人声部分,吉他音色温暖而庸懒,有些迷幻的感觉。但这次的尝试似乎略显平庸,并没法和几年前乐队全盛时期专辑中的这类作品相媲美。第四首“Travel is Dangerous”同样也是一首加入人声的作品,是继第二首“Glasgow Mega-Snake”之后新一轮的爆裂,也是我在整张专辑中最喜欢的一首作品。黑暗,天旋地转,金属般的冰冷,你会听到Mogwai久违的残酷。Stuart的声音与器乐融为一体,爆炸的时候各自为营;在此之后的几首作品:Team Handed,Friend of the Night,Emergency Trap,都比较舒缓,把听者的心跳节奏从刚才的喷涌中减慢下来,均采用了漂亮的钢琴旋律搭配简单吉他Riff的形式。

第9首“I Chose Horses”是这张专辑中相当特别的一支作品。Craig Armstrong行云流水般舒缓的钢琴旋律,日本Hardcore乐队Envy主唱那低沉极富磁性的念白,我惊叹这竟是Mogwai的作品。这其中仍然潜在着某种内敛的诡异。第10首“We’re No Here”是最后一爆,而且也是最澎湃的一次。积蓄的最后力量在此一涌而尽,这是野兽最后的咆哮,它愤怒的朝你踉跄而来,然后准确的将你的身心撕裂。这是个高调的结局,我们每个人都欣然瞑目。

有很可观的一部分人认为Mogwai的音乐是极度绝望的。对此乐队成员Stuart Braithwaite持有非议:“我很纳闷儿为什么人们会觉得我们的音乐另人沮丧和充满绝望的,因为我发现只有坏音乐才会另人沮丧。我们都认为悲伤的音乐会出奇的使人振奋,而我们的音乐就应该属于这种悲伤。”确实,在Mr. Beast中,表象似乎是绝望的,可你会从音乐中找到出口,至少是愤怒的冲动。

也许Mogwai的这张Mr. Beast比起曾经的那几张经典作品来说,并没有太多建设性的突破;也许作为后摇界最大的一个腕儿,他们今天再发新作并不能像昔日那样对整个音乐界带来过于轰动的效果;也许,也许…………让我说,也许个屁!我们曾经痴迷的魔鬼好不容易重生了,我们爱的不就是他那份最本色的愤怒、残酷和邪恶吗?那响彻于我们心底的强悍噪音,正是Mogwai为每个没有灵魂的人设计的一次震撼教育。

(转自网易音乐)

距2003年的Happy Songs For Happy People时隔三年,Mogwai终于将于2006年3月7日发行第五张录音室专辑Mr. Beast。这对现如今不景气的Post-rock市场来说,无疑是一副加强型的强心剂。三年前的Happy Songs For Happy People,是一张让大部分从一开始就喜欢Mogwai的乐迷们大跌眼镜的专辑:Mogwai这是怎么了?完全没有了当年Rock.Action的狂野,愤怒和爆裂,完全是一副安安静静慢悠悠的念经讲故事的派头,难道Mogwai开始收敛魔鬼锋芒改走温情路线了吗?这对每个他们音乐的狂热爱好者来说都是一种极富毁灭性的暗示。包括我在内。于是在那之后的几年内,我们只好带着不安期待着他们的下一次爆发。

Mr. Beast是Mogwai成立11年来的第5张录音室专辑。由Matador Records发行,在Glasgow的Castle Of Doom录音室录制完成,耗时6个月。由Tony Doogan操刀制作,也就是为他们制作过Happy Songs For Happy People和Rock Action的制作人。第9首“I Chose Horses”中,Craig Armstrong客串了键盘部分,日本Hardcore乐队Envy前主唱Tetsuya Fukagawa在此献声。

真正引人入胜感人肺腑的Post-rock是残酷地美丽着的。Mowai毋庸置疑是这方面的典范。他们最懂得如何置衡残忍与优雅(Happy Songs For Happy People是唯一例外的一次“优雅过度”事故)。在Mr. Beast中,Mowai完全回归到了最佳状态:惊心动魄的吉他噪音,精致尖锐的钢琴片段,广袤空旷的音景空间。温情,这个越来越多后摇乐队开始一味的大范围应用的主题,在Mowai此次的专辑中也不可避免的出现,然而幸好是被保持在了一个相当合理的剂量内。吉他手/主唱Stuart Braithwaite这样阐释新专辑的原动力:“我们在制作这张专辑的时候,有意识的尝试要把它做的更加吵闹,因为我们开始意识到在我们的现场演出和录音室专辑中存在着巨大的差别。这是毫无理由的。所以我们希望能做出一张可以在现场演出中同样能大放光彩的录音室专辑。因为我们喜欢在舞台上演出那些经过我们努力创作得到的作品。”事实证明,Mr. Beast确实是一张极具舞台爆发力的作品。

“那种quiet-loud/quiet-loud结构好象已经成为了我们的标签,但现在那已经变成陈词滥调。” Stuart补充到,“现在有太多人开始在他们的音乐中使用这种结构,所以我们在这张专辑中开始有意识的避免它。其实并非我们发明了它,但是好象人们觉得这就是我们所做的一切,似乎我们的音乐是和这种公式绑在一起的。并且我们其实已经开始厌倦了自己音乐中的这个部分。我们曾在“Like Herod”(97年的Young Team)中将这种结构发挥到了极至,现在我们觉得这种模式已经没什么可再深入发展的空间了。结束了这种模式之后我们进行了一些安静极简风格的尝试(比如03年的Happy Songs For Happy People)。但之后我们发现,在创新的过程中,我们的作品中缺失了很大一部分对Mogwai而言尤为宝贵的噪音!现在我们很高兴能在这张专辑中回归到了原来的状态。因为从某种意义上说,那是构成Mogwai音乐至关重要的一部分。尽管新专辑中大概只有25%的部分可以算是真正意义上的吵闹,但毕竟这次我们是从创作一开始就有意识去注意的这个问题的。”这是乐队成员“重返正道”的悔悟,同时也是每个Mogwai乐迷最欣然看到的“浪子回头”。

Mr. Beast以一曲“Auto Rock”开场。这可能是Mogwai继Young Team 中的“Yes I am a Long Way From Home”以后最棒的一首开场作品。以一段简单淡定,另人微感不安的钢琴主题展开,随后钢琴逐渐被渐强的吉他和与钢琴同步节奏连续击打的鼓点所吞没,场景十分宏大;接下来的“Glasgow Mega-Snake”则是一首标准Mogwai风格作品,这是我听过他们近几张专辑中最过瘾的一首:疯狂脱序的吉他群猛刷,瞬间在你耳边构建起一堵厚实的噪音墙,阵势相当庞大,它带着熔炉般的炽热,你的内心随之急速的颠簸,碰撞,最后塌陷。这首作品的短小精悍,凭空之间瞬间纠集的爆发力,以及最直接的噪音轰炸,都充分证明了Stuart Braithwaite所希望的一切都成真了。他们不再需要quite部分的铺垫,直接loud,照样能做出最震撼的Post-rock。这也是专辑中一个很明显的特点:所有作品几乎均直接切入主题,没有铺垫和罗嗦,最长的一曲也不过5分46秒,整张专辑全长不过40分。这着实拯救了那些被困在现在一些冗长拖沓又缺乏高潮的Post-rock作品中昏昏欲睡的耳朵。

第三曲“Acid Food”,是一首相对温情的作品,加入了Stuart的人声部分,吉他音色温暖而庸懒,有些迷幻的感觉。但这次的尝试似乎略显平庸,并没法和几年前乐队全盛时期专辑中的这类作品相媲美。第四首“Travel is Dangerous”同样也是一首加入人声的作品,是继第二首“Glasgow Mega-Snake”之后新一轮的爆裂,也是我在整张专辑中最喜欢的一首作品。黑暗,天旋地转,金属般的冰冷,你会听到Mogwai久违的残酷。Stuart的声音与器乐融为一体,爆炸的时候各自为营;在此之后的几首作品:Team Handed,Friend of the Night,Emergency Trap,都比较舒缓,把听者的心跳节奏从刚才的喷涌中减慢下来,均采用了漂亮的钢琴旋律搭配简单吉他Riff的形式。

第9首“I Chose Horses”是这张专辑中相当特别的一支作品。Craig Armstrong行云流水般舒缓的钢琴旋律,日本Hardcore乐队Envy主唱那低沉极富磁性的念白,我惊叹这竟是Mogwai的作品。这其中仍然潜在着某种内敛的诡异。第10首“We’re No Here”是最后一爆,而且也是最澎湃的一次。积蓄的最后力量在此一涌而尽,这是野兽最后的咆哮,它愤怒的朝你踉跄而来,然后准确的将你的身心撕裂。这是个高调的结局,我们每个人都欣然瞑目。

有很可观的一部分人认为Mogwai的音乐是极度绝望的。对此乐队成员Stuart Braithwaite持有非议:“我很纳闷儿为什么人们会觉得我们的音乐另人沮丧和充满绝望的,因为我发现只有坏音乐才会另人沮丧。我们都认为悲伤的音乐会出奇的使人振奋,而我们的音乐就应该属于这种悲伤。”确实,在Mr. Beast中,表象似乎是绝望的,可你会从音乐中找到出口,至少是愤怒的冲动。

也许Mogwai的这张Mr. Beast比起曾经的那几张经典作品来说,并没有太多建设性的突破;也许作为后摇界最大的一个腕儿,他们今天再发新作并不能像昔日那样对整个音乐界带来过于轰动的效果;也许,也许…………让我说,也许个屁!我们曾经痴迷的魔鬼好不容易重生了,我们爱的不就是他那份最本色的愤怒、残酷和邪恶吗?那响彻于我们心底的强悍噪音,正是Mogwai为每个没有灵魂的人设计的一次震撼教育。

(转自网易音乐)