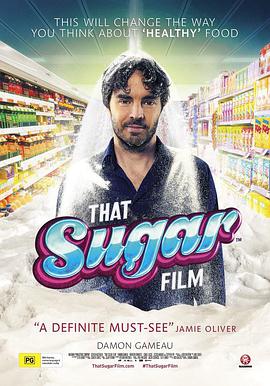

一部关于糖的电影 (2014) 豆瓣 维基数据 IMDb

That Sugar Film

8.4 (94 个评分)

导演:

达蒙·加梅乌

演员:

达蒙·加梅乌

其它标题:

댓 슈가 필름

/

That Sugar Film

…

为了切断所有相冲突的科学观点,也为了即将到来的为人之父做准备,Damon Gameau决定找出糖对人体健康的真正作用。Damon Gameau是一名澳大利亚演员兼导演,他几年来坚持食用无糖食品,亲自试验一项关于糖的实验。曾经有一段时间,60天内Damon Gameau每天吃40匙的糖,这是正常人平均每天的糖摄入量。食品中自身含有的糖份通常被认为是健康的。因此,甜品、巧克力、冰淇淋和苏打水是不健康的,而果汁、格兰诺拉麦片酸奶以及大量的“光”产品却是无害的。随着实验的进行,Damon Gameau和...