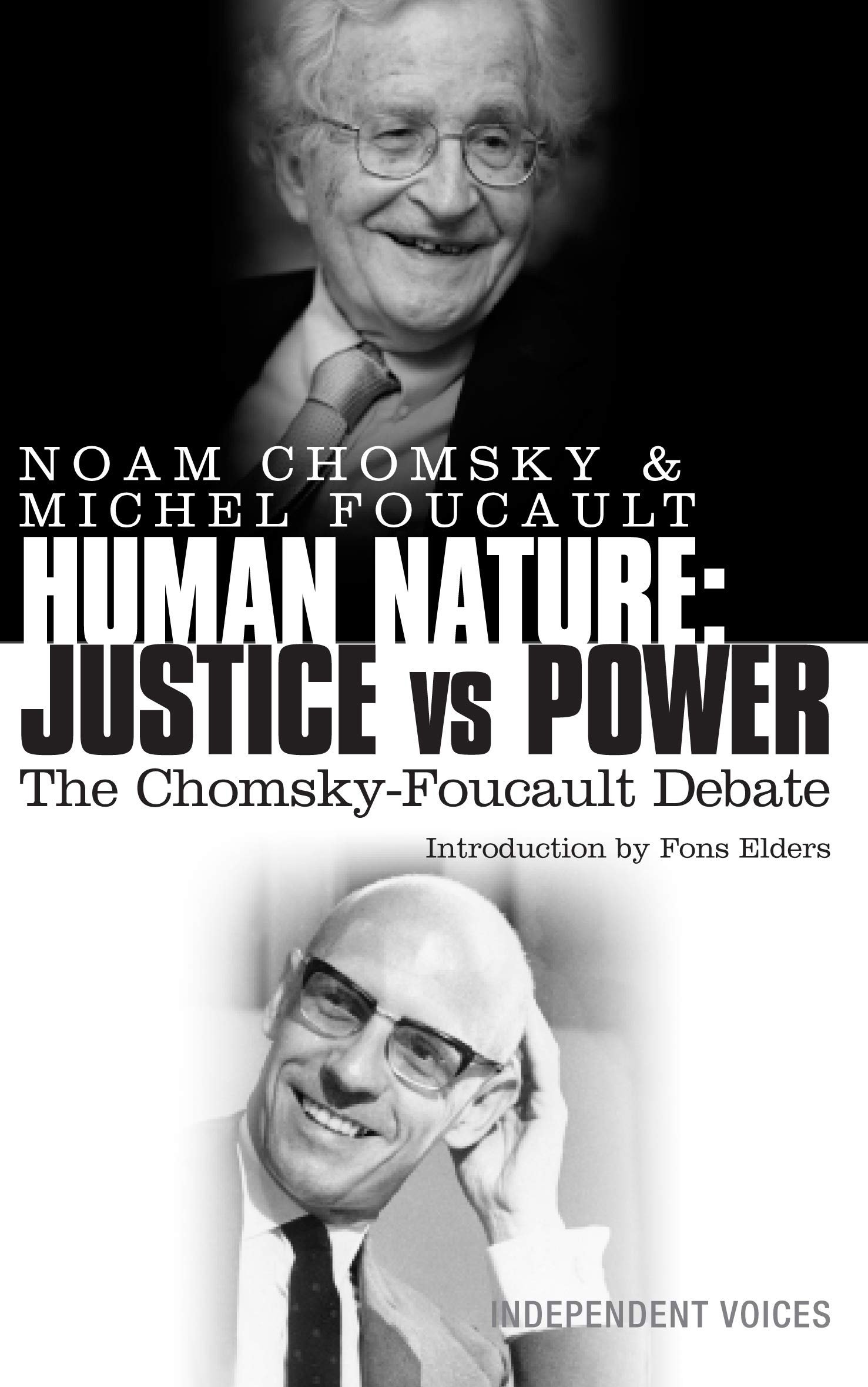

The Chomsky - Foucault Debate: On Human Nature (1971) TMDB IMDb

The Chomsky - Foucault Debate: On Human Nature

演员:

Noam Chomsky

/

Michel Foucault

The Chomsky–Foucault debate was a debate about human nature, between Noam Chomsky and Michel Foucault in the Netherlands, in November 1971. Chomsky and Foucault were invited by the Dutch philosopher Fons Elders to discuss an age-old question: "is there such a thing as 'innate' human nature independent of our experiences and external influences?"