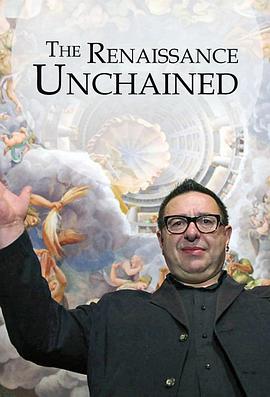

According to Giorgio Vasari, the first art historian, the Renaissance was centred on a revival of interest in classical art that began and flourished in Italy. Waldemar disagrees, and accuses Vasari of errant jingoism. In fact, the most significant early developments in Renaissance art took place not in Italy, but in the ‘barbarian’ lands of Flanders and Germany. Instead of understanding the Renaissance as a return to classical models, we should see it as a climax of medieval values - an epoch of huge religious passions and powerful human emotions.

The series will celebrate material that is new to television. Waldemar will include art that is not usually thought of as Renaissance art. This will involve 're-classifying' what is sometimes called Late Gothic, and showing it off as a marvellous and native artistic tradition, particularly in the remarkable field of polychrome sculpture. On top of all the new art to be introduced, Waldemar will also look from fresh and intriguing angles at many of the established Renaissance giants, including Michelangelo in the Vatican, Leonardo in the Louvre, Botticelli in the Uffizi and Van Eyck in Ghent.