纪录片

终级工厂:可口可乐 (2011) 豆瓣

Ultimate Factories: Coca Cola

8.4 (16 个评分)

其它标题:

Ultimate Factories: Coca Cola

/

超级工厂:可口可乐

Coca-Cola reaches more countries than there are in the United Nations, and it takes a power factory to provide a beverage consumed in over 99 percent of the populated world.

The machines in a bottling plant pump out almost 800 bottles per minute, utilizing specialized “air-veyor” belts to maximize efficiency. Canned Cokes are filled at an astonishing rate of up to 1,700 cans per minute in a process more complex than meets the eye. And, Coca Cola Company's worldwide supply chain is executed without ever revealing the beverage's famously secret formula.

The machines in a bottling plant pump out almost 800 bottles per minute, utilizing specialized “air-veyor” belts to maximize efficiency. Canned Cokes are filled at an astonishing rate of up to 1,700 cans per minute in a process more complex than meets the eye. And, Coca Cola Company's worldwide supply chain is executed without ever revealing the beverage's famously secret formula.

史蒂夫·乔布斯:遗失的访谈 (2012) 豆瓣

Steve Jobs: The Lost Interview

9.4 (29 个评分)

导演:

Paul Sen

演员:

史蒂夫·乔布斯

/

Robert X. Cringely

其它标题:

Steve Jobs: The Lost Interview

/

贾伯斯–遗失的访问(台)

A conversation with Steve Jobs as he was running NeXT, the company he had founded after leaving Apple.

盗火者:中国教育改革调查 (2013) 豆瓣

盜火者:中國教育改革調查

9.0 (75 个评分)

导演:

邓康延

演员:

叶开

/

周国平

…

2013年9月9日至9月13日,十集电视纪录片《盗火者:中国教育改革调查》将在凤凰卫视中文台《凤凰大视野》首播(1-5集),播出时间为周一到周五每晚20:00。本片由深圳越众影视公司、深圳市越众投资控股股份有限公司制作出品,深圳市宣传文化事业发展专项基金支持。凤凰卫视首播之后,本片随后将登陆中国教育电视台、重庆卫视等电视频道。

具体播出安排:

凤凰卫视中文台《凤凰大视野》

9月9日(周一)晚20:00 《重回人的语文》

9月10日(周二)晚20:00 《天梯》

9月11日(周三)晚20:00 《守望乡村》

9月12日(周四)晚20:00 《大学 大学》

9月13日(周五)晚20:00 《公民》

第二天下午16:30重播

第一集:《重回人的语文》

什么是语文?它不该是枯燥得让人想烧掉的课本,也不是考卷上的标准答案。语文是语言背后的思想和灵魂,它教会人如何成为一个大写的“人”。然而,今天的语文课,质量已经岌岌可危——

在上海,《收获》杂志主编叶开发现,女儿正在成为垃圾教材和病态课堂的受害者,他奋笔疾书,决心以一己之力《对抗语文》;在江浙,20多位一线教师自动集结,他们致力于给小学语文课本“挑错”、“找茬”,并自觉探索“现代公民理念下的语文教育”;在民间,学者们回到民国,向老课本汲取言语的力量和人性之美……

种种努力,都是为了恢复语文的本义——人的语文。

第二集:《寻找马小平老师》

2012年1月16日,深圳中学语文教师马小平因患脑癌去世,北大教授钱理群惋叹:马小平是他所识教师中“最具世界眼光”、“可以称得上教育家的人”;

同年,官方组织的“寻找最美乡村女教师”活动在央视高调飘红,与此同时,由民间发起的“寻找活着的马小平”却在教育界引发了更深刻的感动。有评论说,“两种不同价值取向的寻找,耐人寻味”;

马小平是谁?一个普通中学教师如何燃烧生命,照亮了他的人文讲堂?摄制组依次走过湘潭、东莞和深圳,学生、同事、朋友、女儿……众人动情的讲述中,马小平的形象渐次丰满,我们最终发现,他,正是我们时代所需要的师者。

马小平走了,“活着的马小平们”正在走来,他们将带着我们的孩子找回人的尊严,找回教育的尊严……

第三集:《呵护童年》

法国教育家卢梭说:大自然希望儿童在成人之前,就要像儿童的样子。

华德福,一种源自德国的教育,一种为生活做准备的教育——没有作业,没有考试,它是学园、花园、菜园和家园,它“呵护孩子完整的童年”。

九月,开学的季节,陪伴两个被体制教育折磨得疲惫不堪的孩子,杭州独立教师郭初阳走进成都华德福学校,为期一周的“试读”和“陪读”,孩子们将体验主流教育之外的另一种童年;而郭初阳,这个现行教育体制的质疑者,将为我们解读华德福教育的种种细节,并探寻它与主流教育接轨的可能性。

孩子们是否会选择华德福?家长的选择又会是什么?无论结局如何,“还孩子一个美好童年”的命题,已经无可回避。

第四集:《天梯》

一代一代的中国人笃信:知识改变命运。然而今天,寒门子弟藉以改换门庭的那道阶梯,正在发出断裂的声音——

他们,是5800万留守儿童和农民工子弟;他们,是挣扎在贫困线上的800万山乡孩子;在垄断了优质教育资源的超级小学、超级中学的大门外,他们逐年流失,转而出现在田间地头,或者打工者拥挤的列车上;他们,是游走在城市边缘的蚁族群落,空有一张大学文凭,却既无力“拼爹”,又没能掌握起码的谋生技能……

究竟是什么,让寒门学子的人生道路越走越狭窄?

国家的转型在加剧,而个体命运的转型,却似乎陷入了停顿。教育资源的不平等,已成为中国社会不能承受之殇……

第五集:《守望乡村》

乡村是每一个中国人的根。改变乡村落后的基础教育,恢复乡村文化生态,需要民间力量具体而微、坚韧不拔的长期介入——

在晏阳初的故乡,立人乡村图书馆在一所普通的乡镇中学扎下根来;在陶行知的故里,德胜鲁班木工学校向农家子弟敞开怀抱……他们不约而同地践行着陶行知、晏阳初们的信条:授人以鱼,不如授人以渔。

眼下,他们能够改变的,或许只是一个孩子,一所学校,一个乡村;但是,他们不约而同地相信,欲温暖世界,必先擦亮一根火柴。

守望乡村,让穷孩子也能仰望星空。

第六集:《大学 大学》

英国教育家怀德海说:在中学阶段,学生应该伏案学习;在大学,他该站起来,四面张望。

2005年,诗人王小妮以一名大学教师的身份走上讲台,在那些年轻的面孔上,她读到的是困惑、迷茫、贫乏、冷漠……12年的应试教育把他们压成了扁平状,他们缺乏常识、自私、现实,对周围世界漠不关心;严峻的就业形势压抑了他们的梦想,他们无力“站立”,更谈不上“四面张望”……

刘道玉、钱理群、陈丹青、张鸣、周孝政、熊丙奇……大学里的智识之士纷纷诉说体制之痛:官本位、学术腐败、钱权横行……,积习与流弊的漩涡中,人文精神消失殆尽。

拿什么拯救你,我的大学?!

第七集:《在路上》

上世纪八十年代,樱花盛开的武汉大学,最早释放出中国高教变革的积极信号——学分制、双学位、贷学金……一系列闪动着人文、人性光辉的改革举措,让刘道玉赢得了“武大的蔡元培”的美誉;

时隔20年,在举步维艰的泥潭中,中国高教改革的探索者再次出发了——

2012年9月,修成正果的南方科技大学正式开学了——当理想遭遇现实,朱清时,这个理想主义的校长能否将他领军的“去行政化”改革进行到底?被打上“试验”标签的莘莘学子们,如何开始他们全然不同的大学生活?

珠海联合国际学院,一所潜水七年的“内地与香港合办大学”近日浮出水面,许嘉璐评价说:“UIC已经跃升为清华、北大级的大学”;校长负责制、教授治校、全英文教学、浸会大学的文凭……“洋大学”的冲击波,能否对内地高校产生“鲇鱼效应,”倒逼国内的高校体制改革?

第八集:《课堂风暴》

没有讲台,老师“靠边站”,学生三五成群簇拥在黑板前,边写边讨论,教室门洞开,参观者络绎不绝——偏居鲁西南乡村的杜郎口中学,一度因教学质量太差险些关门,如今却以独特的“学生自主课堂”闻名教育界。

专家评论说:“杜郎口模式”是课堂模式的革命性变革,是素质教育的希望之路;质疑的声音说:杜郎口并未摆脱“应试”的窠臼。

在民间,“第一线教育研究小组”宣称要“点燃思想的课堂”,在各自的教室里,一线教师们掀起了一场不同于杜郎口的学习的革命;

体制并非铁板一块,或许,此起彼伏的课堂风暴,将为中国教育吹出一片明朗的天空。

第九集:《在家上学》

面对教育的现实困境,有人迎战,有人妥协,有人则选择逃离。

有这样一群孩子,他们无需去学校,客厅是他们的教室,父母是他们的老师,他们自主安排时间和课程,他们中的大部分,不打算参加国家统一的中考和高考;而在现代版的私塾,“中西合璧”的教育正在打造着另一批孩子,私塾的开创者,多半是“在家上学”的成功者,他们认为,他们的成功可以复制。

支持者说:在家上学有利于个性培养;反对者说:孩子需要朋友,独自在家无法实现“社会化”;有关部门说:在家上学违反教育法;教育专家说:社会应让在家上学合法化……

无论如何,在民间,形形色色的新教育正在生长。它们的未来,或许远比我们所能理解的更丰富,更深远……

第十集:《公民》

美国现代公共教育运动之父霍拉斯曼说:建共和国易,造就共和国公民难;有识之士指出:缺乏公民意识,是中国与先进国家最大的差距。

在西方主流社会,公民课程已经运行了几百年;在中国,1949年之后,公民教育戛然而止。

2012年,在深圳,央校校长李庆明突然被“下课”,他在央校的公民教育实践,吸引了舆论的眼球,也让他备受争议;在南京,律师崔武走进校园,以一只苹果为道具,向小学生们诠释“公民”的内涵;在上海,复旦大学研究生吴恒利用互联网,一次一次向公众演绎着“公民责任”的空间……

公民教育,何时堂而皇之地走进中国的中小学校?

具体播出安排:

凤凰卫视中文台《凤凰大视野》

9月9日(周一)晚20:00 《重回人的语文》

9月10日(周二)晚20:00 《天梯》

9月11日(周三)晚20:00 《守望乡村》

9月12日(周四)晚20:00 《大学 大学》

9月13日(周五)晚20:00 《公民》

第二天下午16:30重播

第一集:《重回人的语文》

什么是语文?它不该是枯燥得让人想烧掉的课本,也不是考卷上的标准答案。语文是语言背后的思想和灵魂,它教会人如何成为一个大写的“人”。然而,今天的语文课,质量已经岌岌可危——

在上海,《收获》杂志主编叶开发现,女儿正在成为垃圾教材和病态课堂的受害者,他奋笔疾书,决心以一己之力《对抗语文》;在江浙,20多位一线教师自动集结,他们致力于给小学语文课本“挑错”、“找茬”,并自觉探索“现代公民理念下的语文教育”;在民间,学者们回到民国,向老课本汲取言语的力量和人性之美……

种种努力,都是为了恢复语文的本义——人的语文。

第二集:《寻找马小平老师》

2012年1月16日,深圳中学语文教师马小平因患脑癌去世,北大教授钱理群惋叹:马小平是他所识教师中“最具世界眼光”、“可以称得上教育家的人”;

同年,官方组织的“寻找最美乡村女教师”活动在央视高调飘红,与此同时,由民间发起的“寻找活着的马小平”却在教育界引发了更深刻的感动。有评论说,“两种不同价值取向的寻找,耐人寻味”;

马小平是谁?一个普通中学教师如何燃烧生命,照亮了他的人文讲堂?摄制组依次走过湘潭、东莞和深圳,学生、同事、朋友、女儿……众人动情的讲述中,马小平的形象渐次丰满,我们最终发现,他,正是我们时代所需要的师者。

马小平走了,“活着的马小平们”正在走来,他们将带着我们的孩子找回人的尊严,找回教育的尊严……

第三集:《呵护童年》

法国教育家卢梭说:大自然希望儿童在成人之前,就要像儿童的样子。

华德福,一种源自德国的教育,一种为生活做准备的教育——没有作业,没有考试,它是学园、花园、菜园和家园,它“呵护孩子完整的童年”。

九月,开学的季节,陪伴两个被体制教育折磨得疲惫不堪的孩子,杭州独立教师郭初阳走进成都华德福学校,为期一周的“试读”和“陪读”,孩子们将体验主流教育之外的另一种童年;而郭初阳,这个现行教育体制的质疑者,将为我们解读华德福教育的种种细节,并探寻它与主流教育接轨的可能性。

孩子们是否会选择华德福?家长的选择又会是什么?无论结局如何,“还孩子一个美好童年”的命题,已经无可回避。

第四集:《天梯》

一代一代的中国人笃信:知识改变命运。然而今天,寒门子弟藉以改换门庭的那道阶梯,正在发出断裂的声音——

他们,是5800万留守儿童和农民工子弟;他们,是挣扎在贫困线上的800万山乡孩子;在垄断了优质教育资源的超级小学、超级中学的大门外,他们逐年流失,转而出现在田间地头,或者打工者拥挤的列车上;他们,是游走在城市边缘的蚁族群落,空有一张大学文凭,却既无力“拼爹”,又没能掌握起码的谋生技能……

究竟是什么,让寒门学子的人生道路越走越狭窄?

国家的转型在加剧,而个体命运的转型,却似乎陷入了停顿。教育资源的不平等,已成为中国社会不能承受之殇……

第五集:《守望乡村》

乡村是每一个中国人的根。改变乡村落后的基础教育,恢复乡村文化生态,需要民间力量具体而微、坚韧不拔的长期介入——

在晏阳初的故乡,立人乡村图书馆在一所普通的乡镇中学扎下根来;在陶行知的故里,德胜鲁班木工学校向农家子弟敞开怀抱……他们不约而同地践行着陶行知、晏阳初们的信条:授人以鱼,不如授人以渔。

眼下,他们能够改变的,或许只是一个孩子,一所学校,一个乡村;但是,他们不约而同地相信,欲温暖世界,必先擦亮一根火柴。

守望乡村,让穷孩子也能仰望星空。

第六集:《大学 大学》

英国教育家怀德海说:在中学阶段,学生应该伏案学习;在大学,他该站起来,四面张望。

2005年,诗人王小妮以一名大学教师的身份走上讲台,在那些年轻的面孔上,她读到的是困惑、迷茫、贫乏、冷漠……12年的应试教育把他们压成了扁平状,他们缺乏常识、自私、现实,对周围世界漠不关心;严峻的就业形势压抑了他们的梦想,他们无力“站立”,更谈不上“四面张望”……

刘道玉、钱理群、陈丹青、张鸣、周孝政、熊丙奇……大学里的智识之士纷纷诉说体制之痛:官本位、学术腐败、钱权横行……,积习与流弊的漩涡中,人文精神消失殆尽。

拿什么拯救你,我的大学?!

第七集:《在路上》

上世纪八十年代,樱花盛开的武汉大学,最早释放出中国高教变革的积极信号——学分制、双学位、贷学金……一系列闪动着人文、人性光辉的改革举措,让刘道玉赢得了“武大的蔡元培”的美誉;

时隔20年,在举步维艰的泥潭中,中国高教改革的探索者再次出发了——

2012年9月,修成正果的南方科技大学正式开学了——当理想遭遇现实,朱清时,这个理想主义的校长能否将他领军的“去行政化”改革进行到底?被打上“试验”标签的莘莘学子们,如何开始他们全然不同的大学生活?

珠海联合国际学院,一所潜水七年的“内地与香港合办大学”近日浮出水面,许嘉璐评价说:“UIC已经跃升为清华、北大级的大学”;校长负责制、教授治校、全英文教学、浸会大学的文凭……“洋大学”的冲击波,能否对内地高校产生“鲇鱼效应,”倒逼国内的高校体制改革?

第八集:《课堂风暴》

没有讲台,老师“靠边站”,学生三五成群簇拥在黑板前,边写边讨论,教室门洞开,参观者络绎不绝——偏居鲁西南乡村的杜郎口中学,一度因教学质量太差险些关门,如今却以独特的“学生自主课堂”闻名教育界。

专家评论说:“杜郎口模式”是课堂模式的革命性变革,是素质教育的希望之路;质疑的声音说:杜郎口并未摆脱“应试”的窠臼。

在民间,“第一线教育研究小组”宣称要“点燃思想的课堂”,在各自的教室里,一线教师们掀起了一场不同于杜郎口的学习的革命;

体制并非铁板一块,或许,此起彼伏的课堂风暴,将为中国教育吹出一片明朗的天空。

第九集:《在家上学》

面对教育的现实困境,有人迎战,有人妥协,有人则选择逃离。

有这样一群孩子,他们无需去学校,客厅是他们的教室,父母是他们的老师,他们自主安排时间和课程,他们中的大部分,不打算参加国家统一的中考和高考;而在现代版的私塾,“中西合璧”的教育正在打造着另一批孩子,私塾的开创者,多半是“在家上学”的成功者,他们认为,他们的成功可以复制。

支持者说:在家上学有利于个性培养;反对者说:孩子需要朋友,独自在家无法实现“社会化”;有关部门说:在家上学违反教育法;教育专家说:社会应让在家上学合法化……

无论如何,在民间,形形色色的新教育正在生长。它们的未来,或许远比我们所能理解的更丰富,更深远……

第十集:《公民》

美国现代公共教育运动之父霍拉斯曼说:建共和国易,造就共和国公民难;有识之士指出:缺乏公民意识,是中国与先进国家最大的差距。

在西方主流社会,公民课程已经运行了几百年;在中国,1949年之后,公民教育戛然而止。

2012年,在深圳,央校校长李庆明突然被“下课”,他在央校的公民教育实践,吸引了舆论的眼球,也让他备受争议;在南京,律师崔武走进校园,以一只苹果为道具,向小学生们诠释“公民”的内涵;在上海,复旦大学研究生吴恒利用互联网,一次一次向公众演绎着“公民责任”的空间……

公民教育,何时堂而皇之地走进中国的中小学校?

我们的孩子足够坚强吗?中式学校 (2015) 豆瓣

Are Our Kids Tough Enough? Chinese School

7.2 (160 个评分)

导演:

BBC

纪录片讲的是让5名中国老师在英国南部汉普郡的一所中学实施4周中国式教学试验的故事。

中国式教学的特点是严厉,时间长。中国学生在一些知名的国际考试中总是名列前茅。

但是,用中国的教学方法来教育英国的中学生可行吗?参加试验的老师和学生又是怎么想的呢?他们有什么体会?

首先,作为试验的一部分,中国老师接管了一个由50名学生组成的9年级的班。

这些学生在四个星期的时间里,要穿统一的校服,每天早上7点到校,在校时间长达12个小时,中间有两次吃饭休息时间。每周还要举行一次升中国国旗的仪式。

而课堂上主要以记笔记为主。同时,还要参加集体练习。学生们还要负责打扫教室等。

中国式教学的特点是严厉,时间长。中国学生在一些知名的国际考试中总是名列前茅。

但是,用中国的教学方法来教育英国的中学生可行吗?参加试验的老师和学生又是怎么想的呢?他们有什么体会?

首先,作为试验的一部分,中国老师接管了一个由50名学生组成的9年级的班。

这些学生在四个星期的时间里,要穿统一的校服,每天早上7点到校,在校时间长达12个小时,中间有两次吃饭休息时间。每周还要举行一次升中国国旗的仪式。

而课堂上主要以记笔记为主。同时,还要参加集体练习。学生们还要负责打扫教室等。

剑指高分 (2020) 豆瓣 TMDB

High Score Season 1 所属 电视剧集: 剑指高分

8.6 (105 个评分)

导演:

威廉·阿克斯

/

弗朗斯·科斯特雷

…

演员:

查尔斯·马丁内斯

/

Tomohiro Nishikado

…

虽然新东西层出不穷,但总有人怀旧,一些有历史的作品仍然会被时不时提起,甚至有些作品会以重制版和复刻版的形式再度出现在新一代的玩家面前。如果你想了解或重温现代电子游戏的起源和发展,Netflix的新纪录片《High Score》应该值得期待。

纪录片将致力于展现上世纪90年代游戏的“黄金时代”,其中会提及玩家们耳熟能详的任天堂、世嘉、《太空侵略者》《最终幻想》《街头霸王2》《真人快打》等。创作这些划时代作品的计算机高手与艺术家也会出镜,讲述创造力是如何相互融合,几乎在偶然间建立了电子游戏这一产业。

纪录片将致力于展现上世纪90年代游戏的“黄金时代”,其中会提及玩家们耳熟能详的任天堂、世嘉、《太空侵略者》《最终幻想》《街头霸王2》《真人快打》等。创作这些划时代作品的计算机高手与艺术家也会出镜,讲述创造力是如何相互融合,几乎在偶然间建立了电子游戏这一产业。

扬子江中的大鳄 (2012) 豆瓣

Crocodile in the Yangtze

7.8 (9 个评分)

导演:

Porter Erisman

演员:

马云

其它标题:

Crocodile in the Yangtze

Crocodile in the Yangtze follows China’s first Internet entrepreneur and former English teacher, Jack Ma, as he battles US giant eBay on the way to building China's first global Internet company, Alibaba Group. An independent memoir written, directed and produced by an American who worked in Ma’s comany for eight years, Crocodile in the Yangtze captures the emotional ups and downs of life in a Chinese Internet startup at a time when the Internet brought China face-to-face with the West.

Crocodile in the Yangtze draws on 200 hours of archival footage filmed by over 35 sources between 1995 and 2009. The film presents a strikingly candid portrait of Ma and his company, told from the point of view of an "American fly on a Chinese wall" who witnessed the successes and the mistakes Alibaba encountered as it grew from a small apartment into a global company employing more than 16,000 staff.

Crocodile in the Yangtze draws on 200 hours of archival footage filmed by over 35 sources between 1995 and 2009. The film presents a strikingly candid portrait of Ma and his company, told from the point of view of an "American fly on a Chinese wall" who witnessed the successes and the mistakes Alibaba encountered as it grew from a small apartment into a global company employing more than 16,000 staff.

德国:我们如何生活 (2013) 豆瓣

Deutschland - Wie wir leben

8.3 (29 个评分)

演员:

弗兰克·格拉布雷得勒支

德国电视二台ZDF纪录片《Deutschland – Wie wir leben》为我们介绍了一个普通德国人的生活。根据民意调查,德国成为了世界上最受喜爱的国家。德国,这个拥有8000万以上人口的国家,拥有怎样的居民?在这里,人们是如何生活的?对德国人来说,什么是重要的?什么会引发思考?德国——我们的生活是怎么样的?以德国人的视角,从人(Menschen),财(Schaetze),吃(Ernaehrung)三个方面介绍一个今天德国人的生活。本片是极好的了解德国国情的材料。

人体奥妙之细胞的暗战 (2012) 豆瓣

Our Secret Universe: The Hidden Life of the Cell

9.1 (25 个评分)

导演:

Mike Davis

演员:

David Tennant

其它标题:

Our Secret Universe: The Hidden Life of the Cell

每时每刻,你的身体中正进行着一场大战。这场起源于几十亿年前的战斗现今仍然在我们每个的体内发生。这是关于病毒入侵的故事——细胞的生死之战。

这部影片从细胞的内部世界揭示了人体细胞系统的精细机制:从狂热的、扮演着针对进出细胞的每个物体的安全防御系统的细胞膜、贯穿细胞的输送物质颗粒的细胞架、以及保持整个细胞世界运转的线粒体,到保存着DNA的细胞核和成千上万种各自拥有不同的蛋白质的合成。而病毒正是旨在劫持这套系统以为其所用:制造更多的病毒。

这部影片从细胞的内部世界揭示了人体细胞系统的精细机制:从狂热的、扮演着针对进出细胞的每个物体的安全防御系统的细胞膜、贯穿细胞的输送物质颗粒的细胞架、以及保持整个细胞世界运转的线粒体,到保存着DNA的细胞核和成千上万种各自拥有不同的蛋白质的合成。而病毒正是旨在劫持这套系统以为其所用:制造更多的病毒。

公正 (2009) 豆瓣

Justice

9.6 (49 个评分)

演员:

Michael J. Sandel

这是关于道德与政治哲学的一个入门系列课程,主要是围绕哈佛大学迈克尔·桑德尔教授法学系列课程《公正:该如何做是好?》展开评议。

本课程共12部分,旨在引导观众一起评判性思考关于公正、平等、民主与公民权利的一些基本问题。每周,超过1000位学生来听哈佛教授兼作家迈克尔·桑德尔的课,以拓展他们对于政治与道德哲学的认知理解,探究固有观念是与非。学生们同时还将接触过去一些伟大哲学家——亚里士多德、康德、密尔、洛克。然后,应用课程去分析复杂多变的现代问题:赞助性措施、同性婚姻、爱国主义、忠诚度与人权等。

桑德尔在教学中通过一些假设或真实案例的描述,置学生于伦理两难困境中,然后要他们做出决定:“该如何做是好?”他鼓励学生站出来为自己的观点辩护,这通常激发生动而幽默的课堂辩论。桑德尔然后围绕伦理问题展开,更深层次地触及不同道德选择背后的假设。这种教学法通常会揭示道德推论的矛盾本质。

这一系列课程被评为哈佛新生最欢迎的公开课,并不是因为它只适合涉世未深的年轻人,又或者是它只适合哈佛学生那样的高智商人群。我推荐的它的理由在于:

1、大家可以看到什么是真正的“学习”。课程没有任何内容需要你强背记忆,也不会要求你去做笔记,但是我相信你能够在很久之后还会记得课程所要讲授的内容,而且愿意在自己的Blog里主动做课堂笔记。对于真正有价值的知识传授,你没有道理会去错过,或者遗忘。

2、大家可以看到什么是真正的“教学”,许多网友反应,看这套课程需要时常暂停。这是因为每一小节里,迈克尔.桑德尔都会从平实简单的例子出发,让 你不由自主地去思考他提出的命题。他并非回答问题,或者是解答问题,更不是灌输你观点,而是自始至终激发你的脑力震荡,对习见提出挑战,换从多个角度思考 看似最为简单的事情。

3、大家可以看到什么是真正的“政治学”。《公正:该如何做是好?》是为法学院学生开设的课程,出发点是谈公正和正义,一共分为12堂课。如果你看 过第一堂课,你就会知道,在愚蠢的国内大学教育中,政治学被庸俗化和弱智化到了什么程度,以至于大家会觉得只有乏味已极且心存卑鄙之辈才应该学习,人文学 科也只是纸面上的功夫。通过迈克尔.桑德尔的讲授,你可以看到任意一结论的导出,后面都有论证的严谨和思考的精深。明白《政治学》并非只是教材上看到的那 套阶级分析的蠢话,而是切实地关心我们的处境,我们的生活,并致力于实现真正的公正。单是看西方思想家的思辨过程,就已经足够。

本课程共12部分,旨在引导观众一起评判性思考关于公正、平等、民主与公民权利的一些基本问题。每周,超过1000位学生来听哈佛教授兼作家迈克尔·桑德尔的课,以拓展他们对于政治与道德哲学的认知理解,探究固有观念是与非。学生们同时还将接触过去一些伟大哲学家——亚里士多德、康德、密尔、洛克。然后,应用课程去分析复杂多变的现代问题:赞助性措施、同性婚姻、爱国主义、忠诚度与人权等。

桑德尔在教学中通过一些假设或真实案例的描述,置学生于伦理两难困境中,然后要他们做出决定:“该如何做是好?”他鼓励学生站出来为自己的观点辩护,这通常激发生动而幽默的课堂辩论。桑德尔然后围绕伦理问题展开,更深层次地触及不同道德选择背后的假设。这种教学法通常会揭示道德推论的矛盾本质。

这一系列课程被评为哈佛新生最欢迎的公开课,并不是因为它只适合涉世未深的年轻人,又或者是它只适合哈佛学生那样的高智商人群。我推荐的它的理由在于:

1、大家可以看到什么是真正的“学习”。课程没有任何内容需要你强背记忆,也不会要求你去做笔记,但是我相信你能够在很久之后还会记得课程所要讲授的内容,而且愿意在自己的Blog里主动做课堂笔记。对于真正有价值的知识传授,你没有道理会去错过,或者遗忘。

2、大家可以看到什么是真正的“教学”,许多网友反应,看这套课程需要时常暂停。这是因为每一小节里,迈克尔.桑德尔都会从平实简单的例子出发,让 你不由自主地去思考他提出的命题。他并非回答问题,或者是解答问题,更不是灌输你观点,而是自始至终激发你的脑力震荡,对习见提出挑战,换从多个角度思考 看似最为简单的事情。

3、大家可以看到什么是真正的“政治学”。《公正:该如何做是好?》是为法学院学生开设的课程,出发点是谈公正和正义,一共分为12堂课。如果你看 过第一堂课,你就会知道,在愚蠢的国内大学教育中,政治学被庸俗化和弱智化到了什么程度,以至于大家会觉得只有乏味已极且心存卑鄙之辈才应该学习,人文学 科也只是纸面上的功夫。通过迈克尔.桑德尔的讲授,你可以看到任意一结论的导出,后面都有论证的严谨和思考的精深。明白《政治学》并非只是教材上看到的那 套阶级分析的蠢话,而是切实地关心我们的处境,我们的生活,并致力于实现真正的公正。单是看西方思想家的思辨过程,就已经足够。

神奇的费曼先生 (2013) 豆瓣

The Fantastic Mr Feynman

9.1 (34 个评分)

导演:

Christopher Riley

演员:

Richard Feynman

其它标题:

The Fantastic Mr Feynman

Richard Feynman is one of the most iconic, influential and inspiring scientists of the 20th century. He helped design the atomic bomb, solved the mystery of the Challenger Shuttle catastrophe and won a Nobel Prize. Now, 25 years after his death - in his own words and those of his friends and family - this is the story of the most captivating communicator in the history of science.

成为沃伦·巴菲特 (2017) 豆瓣

Becoming Warren Buffett

8.0 (57 个评分)

导演:

彼得·W·孔哈特

/

布瑞恩·奥克斯

演员:

沃伦·巴菲特

/

苏姗·巴菲特

…

其它标题:

Becoming Warren Buffett

身价净值超过600亿美元,沃伦•巴菲特是真正的独一无二的亿万富翁。这位传奇般的投资者仍旧住在他位于奥马哈的小房子里。今年86岁的他,每天都开车去到办公室管理世界第五大上市公司伯克希尔•哈撒韦公司。但比起他低调的生活方式,更令人惊讶的是他的道德情操。他庄重和正直的人格魅力让他累积了巨额财富,并在一次史上最大型的慈善活动中,捐出了所有财产。《成为沃伦•巴菲特》这部影片讲述了一个来自内布拉斯加洲的小男孩成为世界上最受人尊敬的男人之一的成长史,以及引导他的幕后贵人。影片为独家拍摄,包含沃伦•巴菲特从未曝光过的家庭影像,沃伦•巴菲特将带领大家思考,当金钱不再有意义时,什么才是最重要的?

With a net worth of over $60,000,000,000, Warren Buffett is truly a one-of-a-kind billionaire. The legendary investor still lives in his modest home in Omaha. At 86 years old, he drives to the office every morning to manage Berkshire Hathaway, the fifth largest public company in the world. But more surprising than his humble lifestyle is his moral core. The same principles of decency and integrity that helped him pile up a fortune led him to give it all away in the largest philanthropic donation in history. Becoming Warren Buffett chronicles the evolution of a boy from Nebraska who became one of the most respected men in the world, and the heroes who helped guide him along the way. By allowing access to his life and never-before-released home videos, Buffett offers a glimpse into his unique mind to help us understand what is truly important when money no longer has meaning.

With a net worth of over $60,000,000,000, Warren Buffett is truly a one-of-a-kind billionaire. The legendary investor still lives in his modest home in Omaha. At 86 years old, he drives to the office every morning to manage Berkshire Hathaway, the fifth largest public company in the world. But more surprising than his humble lifestyle is his moral core. The same principles of decency and integrity that helped him pile up a fortune led him to give it all away in the largest philanthropic donation in history. Becoming Warren Buffett chronicles the evolution of a boy from Nebraska who became one of the most respected men in the world, and the heroes who helped guide him along the way. By allowing access to his life and never-before-released home videos, Buffett offers a glimpse into his unique mind to help us understand what is truly important when money no longer has meaning.

戴安娜:她的自述 (2017) 豆瓣 IMDb TMDB

Diana: In Her Own Words

8.3 (74 个评分)

导演:

汤姆·詹宁斯

演员:

戴安娜王妃

/

比尔·费洛斯

…

其它标题:

Diana: In Her Own Words

/

戴安娜:她的自述(NGC版)

…

戴安娜王妃逝世20周年,英国公开了一部由戴安娜王妃亲口录制的音像带......斯人已逝,争论却永无停止…内容来源于戴安娜王妃极其隐私的50小时自述音像资料,除了她一生的经历之外,还谈论了许多私人话题,包括她和查尔斯的性生活,公公菲利普亲王开解儿子婚姻问题的爆炸性言论,戴安娜爱上保镖的内情等,看完之后让人唏嘘不已!

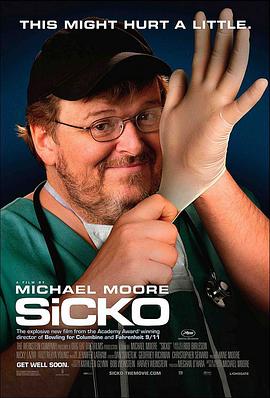

医疗内幕 (2007) 维基数据 IMDb 豆瓣

Sicko

8.5 (58 个评分)

导演:

迈克尔·摩尔

演员:

迈克尔·摩尔

/

Tucker Albrizzi

…

其它标题:

Sicko

/

健保真要命(台)

…

一向作风犀利的美国纪录片导演迈克•摩尔(Michael Moore 饰)此次将矛头对准美国引以为豪的医疗保险体制,他采访了因无医保饱受伤病折磨的美国民众,揭露了美国医疗保健行业的黑幕,对美国负责药品审批的食品和药物管理局、负责监督医疗保健行业的国会议员进行了毫不留情的批评。通过大量个案以及和其他资本主义国家甚至社会主义国家的对比,向观者展示了所谓完善的美国医疗保健行业当前存在的种种弊端。

本片荣获美国电影电视剪接师协会最佳纪录片剪辑奖、2008北美广播影评人协会奖最佳纪录片奖、2007芝加哥电影评论协会奖最佳纪录片奖、2007拉斯韦加斯电影评论组织奖最佳纪录片奖、2008纽约电影评论圈奖最佳纪录片奖等,并与导演之前两部作品《克伦拜恩的保龄》、《华氏911》并称为“高调三部曲”。

本片荣获美国电影电视剪接师协会最佳纪录片剪辑奖、2008北美广播影评人协会奖最佳纪录片奖、2007芝加哥电影评论协会奖最佳纪录片奖、2007拉斯韦加斯电影评论组织奖最佳纪录片奖、2008纽约电影评论圈奖最佳纪录片奖等,并与导演之前两部作品《克伦拜恩的保龄》、《华氏911》并称为“高调三部曲”。