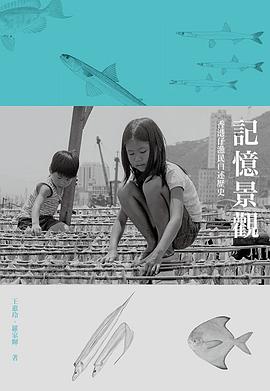

記憶景觀 豆瓣

作者:

王惠玲

/

羅家輝

三聯書店(香港)有限公司

2015

- 8

香港仔是漁業基地,也是漁民的集散地,他們的視野是向著海洋的——海洋既是生計資源,也是生活歷練的場所,更養育了漁民的身份意識。在避風塘這個水面社區,有豐富的日常生活,有驚險、艱辛、快樂,也有說不清的複雜情感。

此書透過漁民的生動話語與訪談者的整理分析,與讀者分享香港仔漁民的「記憶景觀」,以及南中國海的視野。內容分為三個部分,從個人、社區到大海,層層遞進。第一部分由十八個漁民故事組成,讀者可從漁民第一身的視角去想像水面人的生活經驗;第二部分寫香港仔水面社區的流動和景觀,從漁民的生計、勞動、家庭倫理以至身份認同的角度,深入了解香港仔這個社區;第三部分呈現更廣闊的水面社區,跟隨漁民由香港仔啟航前往南中國海,感受他們的經歷,見證漁業的變遷。

從漁民的口述記憶,我們可以想像香港仔這片地方的過去,理解它的意義,並且建立水面人與陸上人的連繫。

此書透過漁民的生動話語與訪談者的整理分析,與讀者分享香港仔漁民的「記憶景觀」,以及南中國海的視野。內容分為三個部分,從個人、社區到大海,層層遞進。第一部分由十八個漁民故事組成,讀者可從漁民第一身的視角去想像水面人的生活經驗;第二部分寫香港仔水面社區的流動和景觀,從漁民的生計、勞動、家庭倫理以至身份認同的角度,深入了解香港仔這個社區;第三部分呈現更廣闊的水面社區,跟隨漁民由香港仔啟航前往南中國海,感受他們的經歷,見證漁業的變遷。

從漁民的口述記憶,我們可以想像香港仔這片地方的過去,理解它的意義,並且建立水面人與陸上人的連繫。