政治

美国秩序的根基 豆瓣

Roots of American Order

6.8 (5 个评分)

作者:

[美]拉塞尔·柯克

译者:

张大军

江苏凤凰文艺出版社

2018

- 6

20世纪70年代初,本书首次面世时,美国正处于危机之中:理查德?尼克松不光彩地辞去总统职务,越南战争正走向灾难性的结局,大学正从学问的殿堂堕落成疯人院……

在世人大多对美国的未来感到沮丧时,作为当代保守主义运动的思想导师,柯克却满怀希望地期盼美国秩序的复兴,将其根基牢牢锚定在《旧约》中的先知时代,上下纵横三千多年,不无洞见地指出,从古希腊罗马到基督教的中世纪和宗教改革,西方历史的演变过程时时都在酝酿美国秩序的种子:耶路撒冷的信仰和伦理、雅典的理性与荣耀、罗马的美德与力量、伦敦的法律与市场,所有这一切都将融汇到由清教徒肇始的美国秩序之中。

在柯克看来,美国的成功之道似乎可以概括如下:宗教信念派生出有秩序的自由观;有秩序的自由观派生出自由市场和有限政府的制度安排;自由市场和有限政府的制度安排则为美国经济、社会和个人活力的发挥提供了尽可能多的保障。

柯克念兹在兹的是,让美国保持自由和繁荣的那些永恒之道,而这些永恒之道就蕴藏在美国和西方文明的传统之中。

在世人大多对美国的未来感到沮丧时,作为当代保守主义运动的思想导师,柯克却满怀希望地期盼美国秩序的复兴,将其根基牢牢锚定在《旧约》中的先知时代,上下纵横三千多年,不无洞见地指出,从古希腊罗马到基督教的中世纪和宗教改革,西方历史的演变过程时时都在酝酿美国秩序的种子:耶路撒冷的信仰和伦理、雅典的理性与荣耀、罗马的美德与力量、伦敦的法律与市场,所有这一切都将融汇到由清教徒肇始的美国秩序之中。

在柯克看来,美国的成功之道似乎可以概括如下:宗教信念派生出有秩序的自由观;有秩序的自由观派生出自由市场和有限政府的制度安排;自由市场和有限政府的制度安排则为美国经济、社会和个人活力的发挥提供了尽可能多的保障。

柯克念兹在兹的是,让美国保持自由和繁荣的那些永恒之道,而这些永恒之道就蕴藏在美国和西方文明的传统之中。

故土的陌生人 豆瓣

Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right

8.6 (22 个评分)

作者:

[美] 阿莉·拉塞尔·霍赫希尔德

译者:

夏凡

社会科学文献出版社

2020

- 5

本书作者阿莉·拉塞尔·霍赫希尔德是美国知名社会学家和作家,其所创作的书籍皆与当下美国社会中备受人关注的议题相关,而本书则是她对极化政治现象越来越明显的美国保守派人士的一次深入调查,是一本社会学家所谓的“探索性”及“假设生成”的研究性著作。

霍赫希尔德在路易斯安那州选取了60个人进行交流与访谈,又在其中40个核心访谈对象中选出了6人做了深入剖析,在4000多页访谈记录的基础上写成了此书,通过展现他们生活的多个方面,以及对环保问题的不同看法,挖掘了当下美国社会中保守派人士内心的深层故事,对我们深入了解今日之美国社会尤其有帮助,向我们展示了此前不太为人所知的美国社会的一个面向。

【内容简介】

2016年,唐纳德·特朗普以共和党总统候选人的身份赢得美国总统大选之际,困惑不已的美国国民翻开《故土的陌生人》,试图了解保守派的阶级、种族、教育背景、宗教环境,以及工业、政府、媒体等社交领域对其政治之下的情感所产生的影响。作为当代最具影响力的社会学家之一,阿莉·拉塞尔·霍赫希尔德在大选前五年深入茶党大本营——路易斯安那州莱克查尔斯一带的社区,以环境污染为锁孔问题,探索保守派人士的一个个深层故事,寻找攀越美国保守派与自由派间“同理心之墙”的可能性。

【本书获誉】

★2016年美国国家图书奖入围作品

★2016年《纽约时报》最值得关注作品

★2016年《新闻日》十大好书

★2016年《科克斯》年度好书

★《纽约时报》所评“理解特朗普胜选的六本书”之一

所有对政治感兴趣且还未准备好放弃的美国人的必读之书。

——琼·布莱兹,起居室对话组织、天下母亲组织及前进组织共同创始人

堪称典范……迄今对特朗普背后对抗情绪的社会基础及右翼平民主义整体最清晰的记叙性说明文。

——罗伯特·库特纳,《美国展望》

在这个仿佛世界末日将近的时刻,阿莉·拉塞尔·霍赫希尔德的《故土的陌生人》无疑是场及时雨……值得一读。

——肖恩·麦卡恩,《洛杉矶书评》

《故土的陌生人》……为了解一些选民如何感到疏离和脱节提供了极佳视角。

——米奇·兰德里欧,新奥尔良市市长,《政客杂志》

一本令人震惊而眼界大开的书。

——海伦·刘易斯,《新政治家》

《故土的陌生人》的非同寻常之处在于其始终如一的同理心及对政治中情感领域的关注。它被称为应景之作,却能经得住时间的考验。

——加布里埃尔·汤普森,《新闻日报》

霍赫希尔德超越了老生常谈,即支持小政府和减税而不那么富裕的选民的投票不符合自身的经济利益……《故土的陌生人》颠覆了对红脖子的漫画式描绘,展现出一群尊严常常遭忽视之人。

——多顿·阿金多耶,《奥普拉杂志》

霍赫希尔德对人们如何认识自己的生活有浓厚兴趣……这些细致详尽的描述……揭示了霍赫希尔德笔下的‘故土的陌生人’与新一代精英间的巨大分歧。

——杰迪戴亚·珀迪,《新共和》

霍赫希尔德怀着同情心和同理心找到了一种叙述,给(这些人的)生活赋以意义,令他们的经历为人所知——同时解释了他们的政治信念及其他许许多多。想要了解当代美国的人都应该读读这本引人入胜的书。

——罗伯特·莱希,加州大学伯克利分校公共政策学院教授

在当今美国政治中,没有更重要的话题,亦无人能剖析得更为透彻。每一页——每个故事和人物——都让人着迷,书中的分析令人深受启发。

——芭芭拉·埃伦赖希,《我在底层的生活》、《我的失序人生》作者

极富同情心……如今,关于政策、立法乃至事实的问题几乎都从公众话语中消失不见,取而代之的是对候选人‘气质’及品牌的辩论,在这样一个时代,(霍赫希尔德的)分析可谓姗姗来迟。

——纳撒尼尔·里奇,《纽约书评》

霍赫希尔德在路易斯安那州选取了60个人进行交流与访谈,又在其中40个核心访谈对象中选出了6人做了深入剖析,在4000多页访谈记录的基础上写成了此书,通过展现他们生活的多个方面,以及对环保问题的不同看法,挖掘了当下美国社会中保守派人士内心的深层故事,对我们深入了解今日之美国社会尤其有帮助,向我们展示了此前不太为人所知的美国社会的一个面向。

【内容简介】

2016年,唐纳德·特朗普以共和党总统候选人的身份赢得美国总统大选之际,困惑不已的美国国民翻开《故土的陌生人》,试图了解保守派的阶级、种族、教育背景、宗教环境,以及工业、政府、媒体等社交领域对其政治之下的情感所产生的影响。作为当代最具影响力的社会学家之一,阿莉·拉塞尔·霍赫希尔德在大选前五年深入茶党大本营——路易斯安那州莱克查尔斯一带的社区,以环境污染为锁孔问题,探索保守派人士的一个个深层故事,寻找攀越美国保守派与自由派间“同理心之墙”的可能性。

【本书获誉】

★2016年美国国家图书奖入围作品

★2016年《纽约时报》最值得关注作品

★2016年《新闻日》十大好书

★2016年《科克斯》年度好书

★《纽约时报》所评“理解特朗普胜选的六本书”之一

所有对政治感兴趣且还未准备好放弃的美国人的必读之书。

——琼·布莱兹,起居室对话组织、天下母亲组织及前进组织共同创始人

堪称典范……迄今对特朗普背后对抗情绪的社会基础及右翼平民主义整体最清晰的记叙性说明文。

——罗伯特·库特纳,《美国展望》

在这个仿佛世界末日将近的时刻,阿莉·拉塞尔·霍赫希尔德的《故土的陌生人》无疑是场及时雨……值得一读。

——肖恩·麦卡恩,《洛杉矶书评》

《故土的陌生人》……为了解一些选民如何感到疏离和脱节提供了极佳视角。

——米奇·兰德里欧,新奥尔良市市长,《政客杂志》

一本令人震惊而眼界大开的书。

——海伦·刘易斯,《新政治家》

《故土的陌生人》的非同寻常之处在于其始终如一的同理心及对政治中情感领域的关注。它被称为应景之作,却能经得住时间的考验。

——加布里埃尔·汤普森,《新闻日报》

霍赫希尔德超越了老生常谈,即支持小政府和减税而不那么富裕的选民的投票不符合自身的经济利益……《故土的陌生人》颠覆了对红脖子的漫画式描绘,展现出一群尊严常常遭忽视之人。

——多顿·阿金多耶,《奥普拉杂志》

霍赫希尔德对人们如何认识自己的生活有浓厚兴趣……这些细致详尽的描述……揭示了霍赫希尔德笔下的‘故土的陌生人’与新一代精英间的巨大分歧。

——杰迪戴亚·珀迪,《新共和》

霍赫希尔德怀着同情心和同理心找到了一种叙述,给(这些人的)生活赋以意义,令他们的经历为人所知——同时解释了他们的政治信念及其他许许多多。想要了解当代美国的人都应该读读这本引人入胜的书。

——罗伯特·莱希,加州大学伯克利分校公共政策学院教授

在当今美国政治中,没有更重要的话题,亦无人能剖析得更为透彻。每一页——每个故事和人物——都让人着迷,书中的分析令人深受启发。

——芭芭拉·埃伦赖希,《我在底层的生活》、《我的失序人生》作者

极富同情心……如今,关于政策、立法乃至事实的问题几乎都从公众话语中消失不见,取而代之的是对候选人‘气质’及品牌的辩论,在这样一个时代,(霍赫希尔德的)分析可谓姗姗来迟。

——纳撒尼尔·里奇,《纽约书评》

革命(全四册) 豆瓣

作者:

杨奎松

广西师范大学出版社

2012

- 7

《杨奎松著作集:革命》囊括顶尖的中国现当代史研究学者杨奎松教授研究中国现代革命的四本经典著作,精装套封配以珍贵插图。作者精心校订文字,并撰写长篇新序。

在这套集子中辑录的四种专著,围绕的都是一个核心问题,即二十世纪前半期发生的中国革命。《“中间地带”的革命》和《毛泽东与莫斯科的恩恩怨怨》,着重讨论的是中共革命的国际背景,尤其是受到俄国革命,亦即受到强邻苏联等外部因素的影响问题。前者侧重于宏观线索的梳理与解读,后者侧重于说明毛泽东个人在其中的经历与作用。《国民党的“联共”与“反共”》和《西安事变新探》,着重讨论的是中国近代两大革命党,即国民党与共产党在大陆近三十年分分合合及胜负较量的问题。前者侧重于国民党与共产党关系总体变化的解读,后者侧重于国共关系史中影响重大的事件说明。

在这套集子中辑录的四种专著,围绕的都是一个核心问题,即二十世纪前半期发生的中国革命。《“中间地带”的革命》和《毛泽东与莫斯科的恩恩怨怨》,着重讨论的是中共革命的国际背景,尤其是受到俄国革命,亦即受到强邻苏联等外部因素的影响问题。前者侧重于宏观线索的梳理与解读,后者侧重于说明毛泽东个人在其中的经历与作用。《国民党的“联共”与“反共”》和《西安事变新探》,着重讨论的是中国近代两大革命党,即国民党与共产党在大陆近三十年分分合合及胜负较量的问题。前者侧重于国民党与共产党关系总体变化的解读,后者侧重于国共关系史中影响重大的事件说明。

苏联的最后一天 豆瓣 谷歌图书

Moscow, December 25th, 1991

8.3 (52 个评分)

作者:

[爱尔兰] 康纳·奥克莱利

译者:

沈力

广西师范大学出版社

2014

- 9

苏联是在枪林弹雨中建立起来的,却是通过政令解散的。

爱尔兰记者奥克莱里是苏联解体的见证者,在本书中,他以1991年12月25日这一天为框架,围绕着戈尔巴乔夫和叶利钦的斗争,将苏联最后六年的政治混乱、经济衰败、人心向背,用细致可靠的描写,表现得清晰而传神。

苏联陷入泥潭难以自拔,整个国家的命运和走向,最集中地体现在戈尔巴乔夫和叶利钦两个人身上。每个人都看着他们,“就像狼群等着最强壮的两头狼对峙”,看谁会成为领导者。卑微不是戈尔巴乔夫的脾性,宽宏大量也不是叶利钦的风格。两人从最初的联手合作,到后来的冲突不断,终于变得势同水火,各不相让。最终,戈尔巴乔夫不能很好地判断他的人民,在自我认识上更加糟糕,而叶利钦则在动物般的直觉下,听到了远处历史车轮的轰隆声。

爱尔兰记者奥克莱里是苏联解体的见证者,在本书中,他以1991年12月25日这一天为框架,围绕着戈尔巴乔夫和叶利钦的斗争,将苏联最后六年的政治混乱、经济衰败、人心向背,用细致可靠的描写,表现得清晰而传神。

苏联陷入泥潭难以自拔,整个国家的命运和走向,最集中地体现在戈尔巴乔夫和叶利钦两个人身上。每个人都看着他们,“就像狼群等着最强壮的两头狼对峙”,看谁会成为领导者。卑微不是戈尔巴乔夫的脾性,宽宏大量也不是叶利钦的风格。两人从最初的联手合作,到后来的冲突不断,终于变得势同水火,各不相让。最终,戈尔巴乔夫不能很好地判断他的人民,在自我认识上更加糟糕,而叶利钦则在动物般的直觉下,听到了远处历史车轮的轰隆声。

批评官员的尺度 豆瓣 Goodreads

Make No Law: The Sullivan Case and the First Amendment

8.8 (103 个评分)

作者:

[美] 安东尼·刘易斯

译者:

何帆

北京大学出版社

2011

- 7

1960年,因为一则批评性广告,警察局长沙利文以诽谤为由,将《纽约时报》告上法庭,并申请巨额赔偿。两审失利后,几乎被各地政府官员相继提起的索赔逼至绝境的《纽约时报》,奋起上诉至联邦最高法院。九位大法官在“《纽约时报》诉沙利文案”中力挽狂澜,宣布“对公共事务的讨论应当不受抑制、充满活力并广泛公开”,维护了媒体、公民批评官员的自由。《纽约时报》资深记者、两度普利策奖得主安东尼•刘易斯,以翔实史料、生动笔触,系统回顾了这起新闻自由史上的里程碑案件,并循此为线,串接起美国人民争取言论自由的司法抗争历史,完美展现了霍姆斯、布兰代斯、汉德、沃伦、布伦南、布莱克、韦克斯勒等伟大法官和律师的形象。

保守主义思想 豆瓣

The Conservative Mind: From Burke to Eliot

作者:

[美]拉塞尔·柯克

译者:

张大军

江苏凤凰文艺出版社

2019

- 5

拉塞尔·柯克所著的《保守主义思想》可以称得上是对20世纪美国保守主义最伟大的贡献之一。从立意构思,到对保守主义思想史上重要人物的选取,它在每一方面都做得极为出色,并借此开启了美国现代保守主义运动。

这本书着力清理保守主义思想谱系,其内容可以概述为:以保守主义思想脉络的缕析为轴心,前以保守主义思想核心的凝练概括为导引,后以保守主义面对衰颓的当代复兴为支援,从而为保守主义绘制了一幅由史及论的完整图景。作者柯克亦被人恰如其分地称之为“赋予保守派以身份”的思想家。

它并不是党派行动指南,而是试图界定“保守”和“保守主义”,梳理保守主义者们关于道德和社会秩序的原则。或者更具体一些,是想探讨英国和美国保守主义的精神何在;英格兰和美国具有什么样的共同观念体系,让那些有着保守天性之人能够持续抵制法国大革命肇始的激进理论和社会变革。

简言之,这是一本有着历史叙事面目,但旨在凸显保守主义思想实质的作品。探讨了保守主义的各种观念,并查验它们在当时及后来混乱和剧变时代的有效性。

这本书着力清理保守主义思想谱系,其内容可以概述为:以保守主义思想脉络的缕析为轴心,前以保守主义思想核心的凝练概括为导引,后以保守主义面对衰颓的当代复兴为支援,从而为保守主义绘制了一幅由史及论的完整图景。作者柯克亦被人恰如其分地称之为“赋予保守派以身份”的思想家。

它并不是党派行动指南,而是试图界定“保守”和“保守主义”,梳理保守主义者们关于道德和社会秩序的原则。或者更具体一些,是想探讨英国和美国保守主义的精神何在;英格兰和美国具有什么样的共同观念体系,让那些有着保守天性之人能够持续抵制法国大革命肇始的激进理论和社会变革。

简言之,这是一本有着历史叙事面目,但旨在凸显保守主义思想实质的作品。探讨了保守主义的各种观念,并查验它们在当时及后来混乱和剧变时代的有效性。

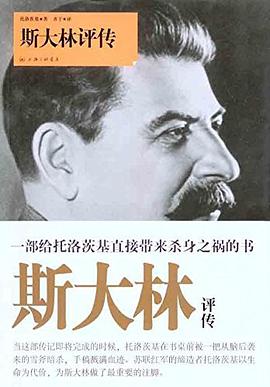

斯大林评传 豆瓣

作者:

[苏联] 托洛茨基

译者:

齐干

上海三联书店

2011

- 6

《斯大林评传》:一部给托洛茨基直接带来杀身之祸的书。

当这部传记即将完成的时候,托洛茨基在书桌前被一把从脑后袭来的雪斧暗杀,手稿溅满血迹。苏联红军的缔造者托洛茨基以生命为代价,为斯大林做了最重要的注脚。

一位苏联红军缔造者对斯大林的全面解读。

《斯大林评传》内容简介:1940年8月20日17时,托洛茨基的助手雅克松·莫尔纳尔走进办公室。他的真名叫拉蒙.麦卡德,真实身份是前苏联特工。他是来送修改的文章的。当托洛茨基接过打印稿,低头浏览时,雅克松猛地挥起雪斧恶狠狠地砸进托洛茨基的颅骨。翌日,托洛茨基不治身亡。

列夫·托洛茨基是列宁最亲密的战友,苏联红军的缔造者,第四国际领导人,所谓“托派分子”首领。当年,托洛茨基在苏共的地位仅次于列宁,是五人政治局委员之一,还是军事委员会主席,并兼任多个要职。十月革命后的若干年里,托洛茨基与列宁的画像时常并列挂在一起;直到列宁病逝之前,苏共历次全国代表大会上,代表们发言结束时都会高呼口号:“我们的领袖列宁和托洛茨基万岁!”带有书生意气的托洛茨基尽管在政治、军事、文化等多方面表现出过人的才华,但他孤傲狷介,自我欣赏,不擅长拉山头、搞帮派,不懂得人情世故,这使他遭到了其他政治局委员的共同反对而逐渐失势。1927年,因他极力反对斯大林的独裁政策,主张世界革命而被开除出苏共,1929年被驱逐出境,1932年被剥夺苏联国籍,先后流亡土耳其、法国、挪威和墨西哥。1938年,他在墨西哥与支持者创建了第四国际,与斯大林对抗。

在墨西哥流亡期间,托洛茨基以笔为矛,正本清源,对斯大林的真实面目予以了全面客观的解读,集中精力写作这部《斯大林评传》,也就是这部书稿直接为托洛茨基招来杀身之祸。据解放军文艺出版社出版的《超级刺客:20世纪政治谋杀追踪》一书披露,对托洛茨基下达谋杀指令的人就是斯大林。就在杀手对托洛茨基致命一击的时刻,托洛茨基惨叫着以惊人的毅力转身扑向凶手,他脑部喷涌的鲜血溅满了《斯大林评传》手稿,部分文稿浸透鲜血,粘连着,字迹模糊。因此《斯大林评传》实际上是编辑整理补充后按原样印刷的。正是原出版社的编辑以及托洛茨基身边的工作人员的努力,才使我们今天能阅读到这本珍贵而传奇的书籍。

当这部传记即将完成的时候,托洛茨基在书桌前被一把从脑后袭来的雪斧暗杀,手稿溅满血迹。苏联红军的缔造者托洛茨基以生命为代价,为斯大林做了最重要的注脚。

一位苏联红军缔造者对斯大林的全面解读。

《斯大林评传》内容简介:1940年8月20日17时,托洛茨基的助手雅克松·莫尔纳尔走进办公室。他的真名叫拉蒙.麦卡德,真实身份是前苏联特工。他是来送修改的文章的。当托洛茨基接过打印稿,低头浏览时,雅克松猛地挥起雪斧恶狠狠地砸进托洛茨基的颅骨。翌日,托洛茨基不治身亡。

列夫·托洛茨基是列宁最亲密的战友,苏联红军的缔造者,第四国际领导人,所谓“托派分子”首领。当年,托洛茨基在苏共的地位仅次于列宁,是五人政治局委员之一,还是军事委员会主席,并兼任多个要职。十月革命后的若干年里,托洛茨基与列宁的画像时常并列挂在一起;直到列宁病逝之前,苏共历次全国代表大会上,代表们发言结束时都会高呼口号:“我们的领袖列宁和托洛茨基万岁!”带有书生意气的托洛茨基尽管在政治、军事、文化等多方面表现出过人的才华,但他孤傲狷介,自我欣赏,不擅长拉山头、搞帮派,不懂得人情世故,这使他遭到了其他政治局委员的共同反对而逐渐失势。1927年,因他极力反对斯大林的独裁政策,主张世界革命而被开除出苏共,1929年被驱逐出境,1932年被剥夺苏联国籍,先后流亡土耳其、法国、挪威和墨西哥。1938年,他在墨西哥与支持者创建了第四国际,与斯大林对抗。

在墨西哥流亡期间,托洛茨基以笔为矛,正本清源,对斯大林的真实面目予以了全面客观的解读,集中精力写作这部《斯大林评传》,也就是这部书稿直接为托洛茨基招来杀身之祸。据解放军文艺出版社出版的《超级刺客:20世纪政治谋杀追踪》一书披露,对托洛茨基下达谋杀指令的人就是斯大林。就在杀手对托洛茨基致命一击的时刻,托洛茨基惨叫着以惊人的毅力转身扑向凶手,他脑部喷涌的鲜血溅满了《斯大林评传》手稿,部分文稿浸透鲜血,粘连着,字迹模糊。因此《斯大林评传》实际上是编辑整理补充后按原样印刷的。正是原出版社的编辑以及托洛茨基身边的工作人员的努力,才使我们今天能阅读到这本珍贵而传奇的书籍。

U.S. constitutional history: 25 of the U.S. justice major 豆瓣 Goodreads Goodreads 谷歌图书

9.3 (60 个评分)

作者:

任东来

/

陈伟

…

中国法制出版社

2014

- 1

其它标题:

美国宪政历程

本书的主体部分由三篇精彩的宪法论文与25个司法大案组成,一共28节。这三篇论文是《美国宪法的英国普通法渊源》、《保守的美国革命产生了长寿的联邦宪法》和《美国宪政法治捍卫者:最高法院的九尊护法神》。按照历史发展的轨迹,三篇文章分别扼要论述了美国宪政中的英国因素、美国特征及平稳发展的原因。25个司法大案则主要包括:确立最高法院司法审查权的“马伯里诉麦迪逊案(1803)”、引发内战的“斯科特案(1857)”、结束种族隔离的“布朗案(1954)”、导致总统下台的“美国诉尼克松案(1974)”,以及裁决总统选票的“布什诉戈尔案(2000)”。每个案例自成一节,既有生动的史实叙述,也有引人深思的法理分析。25个案例异彩纷呈,令人回味无穷。

中国社会科学院美国研究所所长王缉思为本书作序。他在序中说:“本书并没有就法律谈法律,而是用生动的笔触,翔实的资料,描述了法治在美国社会的各个方面从生根到开花的历程。联邦最高法院的25个故事所揭示的,是一以贯之而又不断发展的一种观念,一种精神。美国宪政的酸甜苦辣尽在其中,让读者去细细品味。”“要研究美国的任何一个侧面,都需要了解美国法律”。作者以对美国问题的敏锐眼光,积20年观察、研究之功力,将学术著作的准确性与通俗读物的可读性融为一体;相信本书的出版不但能使历史学者了解美国历史的宪政之维,也能使法律学者明白任何一个重大案例都是历史的沉淀。

本书的附录部分除了收录《独立宣言》、《合众国宪法》、大法官任期表等一般内容外,还逐条罗列、并简介了写作过程中所用到的网络资源和参考书。另外,书中的前言(美国联邦最高法院略论)和后记(一次愉快的精神之旅)也同样精彩。

中国社会科学院美国研究所所长王缉思为本书作序。他在序中说:“本书并没有就法律谈法律,而是用生动的笔触,翔实的资料,描述了法治在美国社会的各个方面从生根到开花的历程。联邦最高法院的25个故事所揭示的,是一以贯之而又不断发展的一种观念,一种精神。美国宪政的酸甜苦辣尽在其中,让读者去细细品味。”“要研究美国的任何一个侧面,都需要了解美国法律”。作者以对美国问题的敏锐眼光,积20年观察、研究之功力,将学术著作的准确性与通俗读物的可读性融为一体;相信本书的出版不但能使历史学者了解美国历史的宪政之维,也能使法律学者明白任何一个重大案例都是历史的沉淀。

本书的附录部分除了收录《独立宣言》、《合众国宪法》、大法官任期表等一般内容外,还逐条罗列、并简介了写作过程中所用到的网络资源和参考书。另外,书中的前言(美国联邦最高法院略论)和后记(一次愉快的精神之旅)也同样精彩。

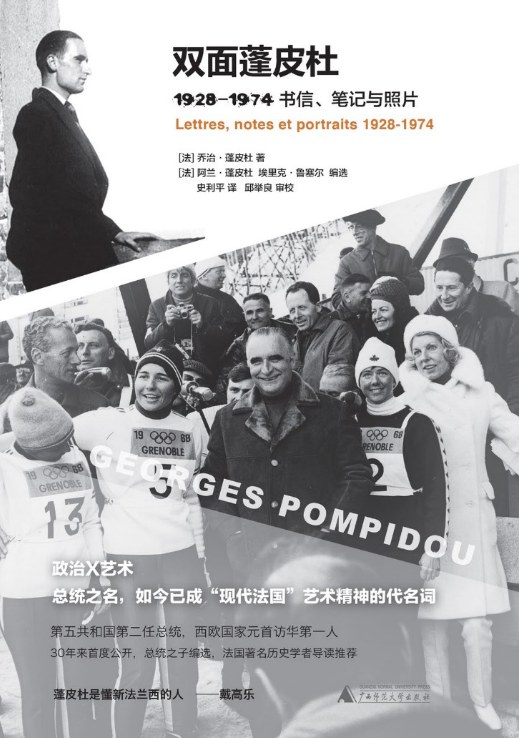

双面蓬皮杜 豆瓣

作者:

[法] 乔治·让·蓬皮杜

/

[法] 阿兰·蓬皮杜 (编选)

…

译者:

史利平

/

邱举良

新民说·广西师范大学出版社

2017

- 11

▼内容简介

他是戴高乐22年来的亲密盟友,更是其政治遗产的继承人:1974年4月2日,他辞世于总统任期。在此之前,他将生命中的13年完全献给法国:1962—1968年出任内阁总理,1969—1074年担任总统。期间经历重大历史事件:推动欧共体的进程,出访中国。政治上的作为,让蓬皮杜在法国当代史上占据重要地位。

私下,蓬皮杜天赋超群,在文学、艺术上有着独特的造诣:他热爱诗歌、文学,曾花大量时间选编《法兰西诗选》;痴迷博物馆、戏剧、现代艺术,倡议兴建蓬皮杜国家艺术文化中心;交友甚广,与当代大文豪莫迪亚克、安德烈•马尔罗通信往来。

这些政治和文艺上的感悟他都一一记录在日记和通信中。本书是对其私人书信、笔记的整理,呈现其独特的个性,再现重大历史事件的幕后故事。

作为一个审慎复杂的政治家,蓬皮杜记录了他对社会政治领域的探讨与反思;描述了所接触的政治人物:戴高乐、尼克松、希斯、密特朗,留下了微妙而坦率的评语。作为一个文艺迷,他在书信中倾注了很大的热情,讨论艺术、文学、爱情、女性等话题,展现出对永恒之美的痴迷。

▼编辑推荐

一部全面了解法国当代史的年度佳作,法国重要媒体重磅推荐。

总统四十三年未刊信函、日志、照片,一窥法国当代政治史风云变幻。

与文学大家莫里亚克、安德烈•马尔罗通信往来,真实记录法国文化社交生态。

自身浸润法国文化魅力,蓬皮杜已成现代巴黎的象征。

总统之子编选,法国著名历史传记作家导读推荐,资深译者审校呈现优美译文。

与友人书,封存一生情谊,谈人生、青春、爱情,真挚动人。

双面蓬皮杜,独特的双面护封设计,精致书信札,从设计贴近人物性格特性。护封双面海报设计,正面以蓬皮杜的人物像为主,背面是其最爱的一副画作《巴黎的屋顶》。装帧设计充分体现蓬皮杜的政治与文艺的双面。

他是戴高乐22年来的亲密盟友,更是其政治遗产的继承人:1974年4月2日,他辞世于总统任期。在此之前,他将生命中的13年完全献给法国:1962—1968年出任内阁总理,1969—1074年担任总统。期间经历重大历史事件:推动欧共体的进程,出访中国。政治上的作为,让蓬皮杜在法国当代史上占据重要地位。

私下,蓬皮杜天赋超群,在文学、艺术上有着独特的造诣:他热爱诗歌、文学,曾花大量时间选编《法兰西诗选》;痴迷博物馆、戏剧、现代艺术,倡议兴建蓬皮杜国家艺术文化中心;交友甚广,与当代大文豪莫迪亚克、安德烈•马尔罗通信往来。

这些政治和文艺上的感悟他都一一记录在日记和通信中。本书是对其私人书信、笔记的整理,呈现其独特的个性,再现重大历史事件的幕后故事。

作为一个审慎复杂的政治家,蓬皮杜记录了他对社会政治领域的探讨与反思;描述了所接触的政治人物:戴高乐、尼克松、希斯、密特朗,留下了微妙而坦率的评语。作为一个文艺迷,他在书信中倾注了很大的热情,讨论艺术、文学、爱情、女性等话题,展现出对永恒之美的痴迷。

▼编辑推荐

一部全面了解法国当代史的年度佳作,法国重要媒体重磅推荐。

总统四十三年未刊信函、日志、照片,一窥法国当代政治史风云变幻。

与文学大家莫里亚克、安德烈•马尔罗通信往来,真实记录法国文化社交生态。

自身浸润法国文化魅力,蓬皮杜已成现代巴黎的象征。

总统之子编选,法国著名历史传记作家导读推荐,资深译者审校呈现优美译文。

与友人书,封存一生情谊,谈人生、青春、爱情,真挚动人。

双面蓬皮杜,独特的双面护封设计,精致书信札,从设计贴近人物性格特性。护封双面海报设计,正面以蓬皮杜的人物像为主,背面是其最爱的一副画作《巴黎的屋顶》。装帧设计充分体现蓬皮杜的政治与文艺的双面。

休克主义 豆瓣

8.3 (6 个评分)

作者:

[加拿大] 娜奥米·克莱恩

译者:

吴国卿

/

王柏鸿

广西师范大学出版社

2010

- 1

◎编辑推荐(作品看点)

★“很少有书能够真正帮助我们了解当下,本书就是其中之一。”——英国《卫报》

——纽约时报、村声杂志、亚马逊书店、出版人周刊等年度好书;约翰•伯格、勒卡雷、蒂姆•罗宾斯一致推荐;超过25种语言版本,长居《纽约时报》国际畅销榜首

★ 解构自由市场的扩张神话,重写近四十年来的资本主义发展史。

——在伊拉克内战最混乱的时刻,一项新法律公布,允许壳牌石油和英国石油公司拥有该国的大量石油储备。“9·11”之后,布什政府立即无声无息地将“反恐战争”策略的执行外包给了哈里伯顿和黑水。东南亚海岸被海啸蹂躏过后,回归荒芜的海滩被作为旅游胜地拍卖出去。卡特琳娜飓风过境之后,流离失所的新奥尔良居民发现,他们的公共住房、医院和学校再也没有重新开放的一天。私人财团与政治权力结盟,以新自由主义为思想旗帜,利用战争、政变,乃至自然灾害造成的休克状态,实行激进彻底的自由市场与私有化政策。自由市场制度的扩展,远非自生自发的过程,而是依靠专制、暴力与灾难强行扩张。

★ 突破性的历史研究和长达四年的灾难现场报道,打破全球自由市场民主化的神话。

——弗里德曼的自由市场经济理论,俨然是我们这个时代最主流的意识形态之一。灾难性资本主义——在受到冲击的社会体系中进行快速的企业改制重建——并非始于2001年9月11日。在这本勇敢的书中,克莱恩将灾难资本主义的思想起源追溯到米尔顿•弗里德曼领导下的芝加哥大学经济学系,其影响力至今仍然遍布世界各地。本书就是对新自由主义的全球性胜利发出的挑战。

◎名人推荐

克莱恩是化身作家的控诉天使。这本拯救苍生的书以生动活跃的思想为包装,激动人心却又带来冷静。它揭露了中情局的审问犯人技巧,与世界银行和国际货币基金为了在世界各地推行灾难资本主义而使用的勒索技术如出一辙:两者都借震撼制造出自我意识的迷失。因此,冷静是一种反抗的形式。这是一本全世界都该读的书。

——约翰·伯格(John Berger),《观看之道》作者,布克奖得主

克莱恩是斯通(I.F.Stone)和辛克莱(Upton Sinclair)的最佳传承者,一位揭发丑闻者,会在别人视为寻常处深入挖掘。我喜爱她的书——并以一个20世纪的男人的身份,向一位21世纪的女性致敬。

——特克尔(Studs Terkel),历史学家

慷慨激昂,数据丰富,争议性十足,而且像地狱一般惊骇。

——约翰·勒卡雷(John Le Carré),小说家

一本揭露真相的书!以无比的勇气和清晰的记叙,克莱恩写下这一代最重要、也非读不可的书。她在书中揭发说谎者、杀人凶手和窃贼,剥去芝加哥学派经济政策的虚伪,以及它与世界各地的混乱与血腥的关联。《休克主义》如此重要和发人深省,它很可能成为一波经济与社会正义运动的新触媒、分水岭和临界点。

——蒂姆·罗宾斯(Tim Robbins),演员,《肖申克的救赎》主演

这本巨著是慎重而充满义愤的战斗号召。克莱恩是国王面前的安提戈涅,她在我们不得不接受凶手当我们的经济决策者而感到无奈时,提出了解药。她敢于相信正义,并以令人折服的勇气,为一种崇拜市场且靠杀生获得喂养的意识形态编写历史。克莱恩是开路先锋,她刺激我们不至于加入自杀俱乐部,而让食人的政商财团主义得逞。一本光荣的胜利之书。

——约翰·库萨克(John Cusack),演员,《2012》主演

◎内容简介

在伊拉克内战最混乱的时刻,一项新法律公布,允许壳牌石油和英国石油公司拥有该国的大量石油储备。“9•11”之后,布什政府立即无声无息地将“反恐战争”策略的执行外包给了哈里伯顿和黑水。东南亚海岸被海啸蹂躏过后,回归荒芜的海滩被作为旅游胜地拍卖出去。卡特琳娜飓风过境之后,流离失所的新奥尔良居民发现,他们的公共住房、医院和学校再也没有重新开放的一天。

以上种种就是娜奥米•克莱恩所说的“休克主义”的事例:利用公众在大规模的集体冲击——恐怖袭击与自然灾害——之后的混乱与迷失,推动他们原本极度反感的经济休克疗法。

有时这两种冲击并没有成功地消除所有的阻力,那么还有第三种可以采用:牢房监禁或电击。

突破性的历史研究和长达四年的灾难现场报道,让《休克主义》一书打破了全球自由市场民主化的神话。弗里德曼的自由市场经济理论,俨然是我们这个时代最主流的意识形态之一。本书就是对新自由主义的全球性胜利发出的挑战。

灾难性资本主义——在受到冲击的社会体系中进行快速的企业改制重建——并非始于2001年9月11日。在这本勇敢的书中,克莱恩将灾难资本主义的思想起源追溯到米尔顿•弗里德曼领导下的芝加哥大学经济学系,其影响力至今仍然遍布世界各地。《休克主义》将经济政策与“震慑行动”的作战方案以及中央情报局资助的电击和感官剥夺实验——后者打造了今天在关塔那摩监狱使用的酷刑手册——之间建立起全新而令人惊异的联系。

正如克莱恩所展示的,休克疗法的蓄意使用影响了整个世界的变化,从1973年智利的皮诺切特政变到1991年的苏联解体,她讲述了一个与我们所知截然不同的故事。

★“很少有书能够真正帮助我们了解当下,本书就是其中之一。”——英国《卫报》

——纽约时报、村声杂志、亚马逊书店、出版人周刊等年度好书;约翰•伯格、勒卡雷、蒂姆•罗宾斯一致推荐;超过25种语言版本,长居《纽约时报》国际畅销榜首

★ 解构自由市场的扩张神话,重写近四十年来的资本主义发展史。

——在伊拉克内战最混乱的时刻,一项新法律公布,允许壳牌石油和英国石油公司拥有该国的大量石油储备。“9·11”之后,布什政府立即无声无息地将“反恐战争”策略的执行外包给了哈里伯顿和黑水。东南亚海岸被海啸蹂躏过后,回归荒芜的海滩被作为旅游胜地拍卖出去。卡特琳娜飓风过境之后,流离失所的新奥尔良居民发现,他们的公共住房、医院和学校再也没有重新开放的一天。私人财团与政治权力结盟,以新自由主义为思想旗帜,利用战争、政变,乃至自然灾害造成的休克状态,实行激进彻底的自由市场与私有化政策。自由市场制度的扩展,远非自生自发的过程,而是依靠专制、暴力与灾难强行扩张。

★ 突破性的历史研究和长达四年的灾难现场报道,打破全球自由市场民主化的神话。

——弗里德曼的自由市场经济理论,俨然是我们这个时代最主流的意识形态之一。灾难性资本主义——在受到冲击的社会体系中进行快速的企业改制重建——并非始于2001年9月11日。在这本勇敢的书中,克莱恩将灾难资本主义的思想起源追溯到米尔顿•弗里德曼领导下的芝加哥大学经济学系,其影响力至今仍然遍布世界各地。本书就是对新自由主义的全球性胜利发出的挑战。

◎名人推荐

克莱恩是化身作家的控诉天使。这本拯救苍生的书以生动活跃的思想为包装,激动人心却又带来冷静。它揭露了中情局的审问犯人技巧,与世界银行和国际货币基金为了在世界各地推行灾难资本主义而使用的勒索技术如出一辙:两者都借震撼制造出自我意识的迷失。因此,冷静是一种反抗的形式。这是一本全世界都该读的书。

——约翰·伯格(John Berger),《观看之道》作者,布克奖得主

克莱恩是斯通(I.F.Stone)和辛克莱(Upton Sinclair)的最佳传承者,一位揭发丑闻者,会在别人视为寻常处深入挖掘。我喜爱她的书——并以一个20世纪的男人的身份,向一位21世纪的女性致敬。

——特克尔(Studs Terkel),历史学家

慷慨激昂,数据丰富,争议性十足,而且像地狱一般惊骇。

——约翰·勒卡雷(John Le Carré),小说家

一本揭露真相的书!以无比的勇气和清晰的记叙,克莱恩写下这一代最重要、也非读不可的书。她在书中揭发说谎者、杀人凶手和窃贼,剥去芝加哥学派经济政策的虚伪,以及它与世界各地的混乱与血腥的关联。《休克主义》如此重要和发人深省,它很可能成为一波经济与社会正义运动的新触媒、分水岭和临界点。

——蒂姆·罗宾斯(Tim Robbins),演员,《肖申克的救赎》主演

这本巨著是慎重而充满义愤的战斗号召。克莱恩是国王面前的安提戈涅,她在我们不得不接受凶手当我们的经济决策者而感到无奈时,提出了解药。她敢于相信正义,并以令人折服的勇气,为一种崇拜市场且靠杀生获得喂养的意识形态编写历史。克莱恩是开路先锋,她刺激我们不至于加入自杀俱乐部,而让食人的政商财团主义得逞。一本光荣的胜利之书。

——约翰·库萨克(John Cusack),演员,《2012》主演

◎内容简介

在伊拉克内战最混乱的时刻,一项新法律公布,允许壳牌石油和英国石油公司拥有该国的大量石油储备。“9•11”之后,布什政府立即无声无息地将“反恐战争”策略的执行外包给了哈里伯顿和黑水。东南亚海岸被海啸蹂躏过后,回归荒芜的海滩被作为旅游胜地拍卖出去。卡特琳娜飓风过境之后,流离失所的新奥尔良居民发现,他们的公共住房、医院和学校再也没有重新开放的一天。

以上种种就是娜奥米•克莱恩所说的“休克主义”的事例:利用公众在大规模的集体冲击——恐怖袭击与自然灾害——之后的混乱与迷失,推动他们原本极度反感的经济休克疗法。

有时这两种冲击并没有成功地消除所有的阻力,那么还有第三种可以采用:牢房监禁或电击。

突破性的历史研究和长达四年的灾难现场报道,让《休克主义》一书打破了全球自由市场民主化的神话。弗里德曼的自由市场经济理论,俨然是我们这个时代最主流的意识形态之一。本书就是对新自由主义的全球性胜利发出的挑战。

灾难性资本主义——在受到冲击的社会体系中进行快速的企业改制重建——并非始于2001年9月11日。在这本勇敢的书中,克莱恩将灾难资本主义的思想起源追溯到米尔顿•弗里德曼领导下的芝加哥大学经济学系,其影响力至今仍然遍布世界各地。《休克主义》将经济政策与“震慑行动”的作战方案以及中央情报局资助的电击和感官剥夺实验——后者打造了今天在关塔那摩监狱使用的酷刑手册——之间建立起全新而令人惊异的联系。

正如克莱恩所展示的,休克疗法的蓄意使用影响了整个世界的变化,从1973年智利的皮诺切特政变到1991年的苏联解体,她讲述了一个与我们所知截然不同的故事。

回访历史 豆瓣

Exit into History: A Journey Through the New Eastern Europe

7.3 (11 个评分)

作者:

[美] 伊娃·霍夫曼

译者:

胡洲贤

南京大学出版社

2018

- 10

回到20世纪末的剧变现场,亲眼见证历史的发生

东欧版《二手时间》,讲述普通人的信仰、希望、忐忑与矛盾

【编辑推荐】

★梁文道、刘瑜、熊培云、许知远联袂主编——“理想国译丛”(MIRROR)系列之一(031)——保持开放性的思想和非功利的眼睛,看看世界的丰富性与复杂性。探访诞生中的新东欧,如何在旧秩序的废墟上重建新的精神秩序与民族认同。

★《回访历史》站在时代的拐点,呈现转型的多个层面,不只有突然松绑的自由,也有前路未知的无措。带着尚未清算的历史迎接新生,展现了剧变下东欧的复杂性。

★《回访历史》采访了东欧知名作家、导演、前政党要员,也述说了威权时代的审查员和告密者的故事。直面人性的坚韧与摇摆,讲述宏大历史下的个人选择。

★《出版人周刊》《科克斯评论》《独立报》《卫报》等媒体齐声推荐。

【内容简介】

1989年前后,东欧各国的政治经济制度发生根本性改变。人们曾经深恶痛绝,同时自己的生活又深植于其中的世界观解体,长期承袭的生活方式被迫重置。《回访历史》是伊娃•霍夫曼在东欧游历的记录。她在1989年返回故乡,见证波兰、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚,以及正在分裂为两个国家的捷克斯洛伐克,如何“创造他们的历史”。借由与当地各阶层民众的谈话,以及对所见所感的忠实记录,本书呈现了当时东欧政治、经济、思想、文化、日常生活等各个方面的转变。

在霍夫曼游历的国家里,改变几乎是大家共同的渴望,而除了罗马尼亚外,改变都是在全面非暴力且几乎没有遭遇统治力量丝毫反抗的情况下完成的。随着历史改变的推演,这是最佳状况的剧本,是披着柔软光滑外衣的革命。然而发生在那里的更深层的转化,其实是更戏剧化,也经常是没有方向的。人们一方面欣喜地拥抱自由,同时也对未来的不确定性心怀忐忑,对价值多样化的转向谨慎怀疑。本书追本溯源又谨慎地探究这一切改变,将历史背景融入个人的文化观察,让读者由此窥探东欧各国独一无二的文化内涵与历史底蕴。

东欧版《二手时间》,讲述普通人的信仰、希望、忐忑与矛盾

【编辑推荐】

★梁文道、刘瑜、熊培云、许知远联袂主编——“理想国译丛”(MIRROR)系列之一(031)——保持开放性的思想和非功利的眼睛,看看世界的丰富性与复杂性。探访诞生中的新东欧,如何在旧秩序的废墟上重建新的精神秩序与民族认同。

★《回访历史》站在时代的拐点,呈现转型的多个层面,不只有突然松绑的自由,也有前路未知的无措。带着尚未清算的历史迎接新生,展现了剧变下东欧的复杂性。

★《回访历史》采访了东欧知名作家、导演、前政党要员,也述说了威权时代的审查员和告密者的故事。直面人性的坚韧与摇摆,讲述宏大历史下的个人选择。

★《出版人周刊》《科克斯评论》《独立报》《卫报》等媒体齐声推荐。

【内容简介】

1989年前后,东欧各国的政治经济制度发生根本性改变。人们曾经深恶痛绝,同时自己的生活又深植于其中的世界观解体,长期承袭的生活方式被迫重置。《回访历史》是伊娃•霍夫曼在东欧游历的记录。她在1989年返回故乡,见证波兰、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚,以及正在分裂为两个国家的捷克斯洛伐克,如何“创造他们的历史”。借由与当地各阶层民众的谈话,以及对所见所感的忠实记录,本书呈现了当时东欧政治、经济、思想、文化、日常生活等各个方面的转变。

在霍夫曼游历的国家里,改变几乎是大家共同的渴望,而除了罗马尼亚外,改变都是在全面非暴力且几乎没有遭遇统治力量丝毫反抗的情况下完成的。随着历史改变的推演,这是最佳状况的剧本,是披着柔软光滑外衣的革命。然而发生在那里的更深层的转化,其实是更戏剧化,也经常是没有方向的。人们一方面欣喜地拥抱自由,同时也对未来的不确定性心怀忐忑,对价值多样化的转向谨慎怀疑。本书追本溯源又谨慎地探究这一切改变,将历史背景融入个人的文化观察,让读者由此窥探东欧各国独一无二的文化内涵与历史底蕴。

旭日残阳 豆瓣

作者:

桑兵

广西师范大学出版社

2018

- 11

近代史大家还原从“帝制”走向“共和”的历史进程

聚焦武昌起事至清帝退位、民国肇建的关键历史节点

拆解辛亥政坛政治博弈,孙中山袁世凯间的政坛斗法

【内容介绍】

本书是桑兵教授多年来发表于学术期刊上的文章结集,共计八篇。晚清的政权鼎革是近代史上一场大戏,本书以“旭日残阳”譬喻共和登台与帝制终结,聚焦武昌起事至清帝退位、民国肇建的半年左右时间里,风起云涌的中国政治舞台上各种势力的博弈角逐,也就是严格意义上辛亥革命的历史进程。此间孙 中山与袁世凯的政坛过招,可谓棋逢对手。

本书梳理比勘各类史料,力图在原有时空位置中还原史事本相和前人本意。辛亥时局动荡之际,杨度、汪精卫等人牵头组织国事共济会,主张以国民大会公决的形式解决重大国事纷争,对以后中国政制架构的发展演变产生了深远影响。以武力对峙为背景的南北和谈,谈判的主要内容不是共和与君宪孰取孰舍,而是以何种形式实现共和;其间列强尤其是英国和日本的态度至关重要。各种政治势力的相互角力最终导致南北和谈破裂,改由直接迫使清帝退位;通过清帝退位,辛亥革命以最小代价换取最大成果,在实现帝制到共和的跨越的同时,维护了国家的统一和民族的共存,同时也留下重大隐患。前清内阁总理大臣袁世凯摇身变为民国临时大总统,在接收清朝旧署与创建民国新阁之际,精心导演了一场南北新旧之争的开国大戏,最终坐收渔人之利,达到大权独揽的目的。

【编辑推荐 】

1.理解晚清民国关键时期的近代史力作——本书是近代史研究大家桑兵教授继《交流与对抗:近代中日关系史论》《历史的本色:晚清民国的政治、社会与文化》《学术江湖:晚清民国的学人与学风》之后又一力作,以“旭日残阳”譬喻共和登台与帝制终结,聚焦武昌起事至清帝退位、民国肇建这一关键历史节点,探究历史进程的脉络走向。

2.还原从“帝制”走向“共和”的历史进程——武昌起事后的半年时间内,中国的政治舞台风云变幻,中国往何处去,并不是一个已知的命题。关于清朝如何结束,民国如何建立,既有认识还存在不少盲点误区。本书通过梳理比勘各类史料,力图在原有时空位置中还原史事本相和前人本意,拨开层层历史迷雾,澄清关于此段历史的诸多误解。

3.解析辛亥政局各方势力的消长与博弈——辛亥政坛局势瞬息万变,清政府、革命党、以英国日本为主的外国各方势力,都在因应时势变化调整方略、提出诉求。两千年帝制结束最终走向共和,谈判桌上与桌下的密谋斗法和交易妥协,起到了至关重要的作用。各方势力角力的结果,是南北和谈由停滞走向破裂,直接迫使清帝退位成为破局之选。

4.展现辛亥鼎革之际重要人物的枢纽作用——袁世凯、孙中山、唐绍仪、伍廷芳、杨度等辛亥政坛上的风云人物,对晚清民国转折时期时局的发展、历史的走向起到了关键作用,本书尤为细致地展示了袁世凯、孙中山两位政治博弈高手之间的政坛过招。以袁、孙为主的这些辛亥重要人物间的互动,在很大程度上左右了“共和”在中国的命运。

聚焦武昌起事至清帝退位、民国肇建的关键历史节点

拆解辛亥政坛政治博弈,孙中山袁世凯间的政坛斗法

【内容介绍】

本书是桑兵教授多年来发表于学术期刊上的文章结集,共计八篇。晚清的政权鼎革是近代史上一场大戏,本书以“旭日残阳”譬喻共和登台与帝制终结,聚焦武昌起事至清帝退位、民国肇建的半年左右时间里,风起云涌的中国政治舞台上各种势力的博弈角逐,也就是严格意义上辛亥革命的历史进程。此间孙 中山与袁世凯的政坛过招,可谓棋逢对手。

本书梳理比勘各类史料,力图在原有时空位置中还原史事本相和前人本意。辛亥时局动荡之际,杨度、汪精卫等人牵头组织国事共济会,主张以国民大会公决的形式解决重大国事纷争,对以后中国政制架构的发展演变产生了深远影响。以武力对峙为背景的南北和谈,谈判的主要内容不是共和与君宪孰取孰舍,而是以何种形式实现共和;其间列强尤其是英国和日本的态度至关重要。各种政治势力的相互角力最终导致南北和谈破裂,改由直接迫使清帝退位;通过清帝退位,辛亥革命以最小代价换取最大成果,在实现帝制到共和的跨越的同时,维护了国家的统一和民族的共存,同时也留下重大隐患。前清内阁总理大臣袁世凯摇身变为民国临时大总统,在接收清朝旧署与创建民国新阁之际,精心导演了一场南北新旧之争的开国大戏,最终坐收渔人之利,达到大权独揽的目的。

【编辑推荐 】

1.理解晚清民国关键时期的近代史力作——本书是近代史研究大家桑兵教授继《交流与对抗:近代中日关系史论》《历史的本色:晚清民国的政治、社会与文化》《学术江湖:晚清民国的学人与学风》之后又一力作,以“旭日残阳”譬喻共和登台与帝制终结,聚焦武昌起事至清帝退位、民国肇建这一关键历史节点,探究历史进程的脉络走向。

2.还原从“帝制”走向“共和”的历史进程——武昌起事后的半年时间内,中国的政治舞台风云变幻,中国往何处去,并不是一个已知的命题。关于清朝如何结束,民国如何建立,既有认识还存在不少盲点误区。本书通过梳理比勘各类史料,力图在原有时空位置中还原史事本相和前人本意,拨开层层历史迷雾,澄清关于此段历史的诸多误解。

3.解析辛亥政局各方势力的消长与博弈——辛亥政坛局势瞬息万变,清政府、革命党、以英国日本为主的外国各方势力,都在因应时势变化调整方略、提出诉求。两千年帝制结束最终走向共和,谈判桌上与桌下的密谋斗法和交易妥协,起到了至关重要的作用。各方势力角力的结果,是南北和谈由停滞走向破裂,直接迫使清帝退位成为破局之选。

4.展现辛亥鼎革之际重要人物的枢纽作用——袁世凯、孙中山、唐绍仪、伍廷芳、杨度等辛亥政坛上的风云人物,对晚清民国转折时期时局的发展、历史的走向起到了关键作用,本书尤为细致地展示了袁世凯、孙中山两位政治博弈高手之间的政坛过招。以袁、孙为主的这些辛亥重要人物间的互动,在很大程度上左右了“共和”在中国的命运。

民粹主义大爆炸 豆瓣

The Populist Explosion: How the Great Recession Transformed American and European Politics

7.2 (9 个评分)

作者:

[美] 约翰·朱迪斯

译者:

马霖

中信出版集团·见识城邦

2018

- 11

混圈层,读政治基本盘,

想了解特朗普的总统升迁韬略?

请看《纽时》《华尔街日报》《经济学人》相中的预言神书。

在人性、资本、权力的三国演义,

要从边缘到中心,

重要的不只实力,更在游戏规则。

玩转规则,看懂政治,改变就这么简单。

在政治上,民粹主义更多指的是借助“平民” 的手腕与方法,政论家们经常将“民粹主义”与“精英主义”分立看待。19世纪以来,“民粹主义”始终没有一个单纯的定义,很少有政治家将自己描述为“民粹主义者”。在政治话语中,“民粹主义”经常用来形容他人的政治策略。

为什么我们需要理解19世纪90年代兴起于美国的民粹主义运动,民粹主义的潮流如何能一次次在大西洋两岸重演,2008年的经济衰退在这个过程中扮演了什么关键性的角色,以及如何看待特朗普在美国政治中的作用。面对民粹主义的后果,国际政治体系刚刚开始一次漫长的适应和调整——对于希望了解这一变化的读者来说,这本书是不错的选择。

-------------------

【编辑推荐】

1.预言特朗普胜选,破解政治基本盘的政论大神指南。

政治分析家约翰·朱迪斯清晰地预判了民粹主义在各个国家和地区的真实力量。对民粹主义的来龙去脉做了细致的梳理。要深入了解民粹力量对欧洲、美国政治生态的影响,该书能带来很大的帮助。此外,朱迪斯对欧美政治的整体把握精确,对政治事件的观察犀利,对时事发展脉络思考独到,政治基本盘对作者而言手到擒来。

2.洞穿政党政治ABC,讲故事+看博弈,谈政局中笑侃人间冷暖。

政治人物的起起落落,政治现象的潮来潮往,经济趋势的起伏,在朱迪斯笔下都变得好玩有趣。作为一本画风清奇的政论著作,争斗紧张刺激,剖析经济鞭辟入里,解读数据有板有眼。正如专栏评论人埃德萨尔所说:“《民粹主义大爆炸》是对当代政治发展方向的尖锐的审视,无论是左派或右派的民粹主义的兴起。卓越而高超。”

3.面向读者的写作态度,对民粹主义历史的解读专业且用心。

文风友好不艰涩,内容坚实不油滑。对兴起于19世纪90年代的美国民粹,从历史、理论、进化、转向等各个角度进行观察,跨界更显专业。对欧洲政治中的民粹心态,不同阶层对欧盟的态度,以及两者间隐秘而又深刻的关联,都予以发人深省的阐述。同时,朱迪斯并不执着于自己的价值观,而是能跳出观念冷眼看世界,让本书的客观性有了十足的保障。

4.从特朗普等民粹人物的优缺点,看人性的光暗,以及经济、政治的交互变化。

从难预测的变量——人——着手,看懂经济大衰退中人性的变化,以及这种变化在政党政治、选票政治中的映射。代入感强,剧情丰富,从感性认识到理性分析,回归有血有肉的反思,作者对经济、政治的交互机制了然于心。

5. 选择宽容和多元,还是选择坚守和传统?作为当代人的“刚需”读物自有答案。

不仅仅是多元和传统、激进和保守的抉择,朱迪斯在书中探索了许多人内心的疑问。比如:“全球政党势力表,为什么民粹当道?口无遮拦特朗普,为什么当上总统?老牌绅士英国人,为什么抛弃欧盟?欧罗巴的激进派,为什么选举成功?”这对我们理解现实,应对现实中的变化,尤其关键。《民粹主义大爆炸》就是一本当代人书架上的“刚需”读物。

-------------------

【相关推荐】

“2016年年度书籍之一。”

——迈克尔·布隆伯格(第108任纽约市长)

“帮助理解特朗普获胜的六本书之一。”

——《纽约时报》书评

“精心撰写,深入研究,有力论证,完美精准。”

——《经济学人》

“约翰·朱迪斯的《民粹主义大爆炸》是在特朗普胜选之前发表的,但这一不可能的胜利证实了该书的论点,即西方民主国家在某些方面未能代表其公民。朱迪斯的分析是敏锐而有吸引力的。”

——巴顿·斯威姆(《华尔街日报》专栏作家)

“对当代政治发展方向的尖锐的审视,无论是左派或右派的民粹主义的兴起。卓越而高超。”

——托马斯·埃德萨尔(《纽约时报》专栏作家)

想了解特朗普的总统升迁韬略?

请看《纽时》《华尔街日报》《经济学人》相中的预言神书。

在人性、资本、权力的三国演义,

要从边缘到中心,

重要的不只实力,更在游戏规则。

玩转规则,看懂政治,改变就这么简单。

在政治上,民粹主义更多指的是借助“平民” 的手腕与方法,政论家们经常将“民粹主义”与“精英主义”分立看待。19世纪以来,“民粹主义”始终没有一个单纯的定义,很少有政治家将自己描述为“民粹主义者”。在政治话语中,“民粹主义”经常用来形容他人的政治策略。

为什么我们需要理解19世纪90年代兴起于美国的民粹主义运动,民粹主义的潮流如何能一次次在大西洋两岸重演,2008年的经济衰退在这个过程中扮演了什么关键性的角色,以及如何看待特朗普在美国政治中的作用。面对民粹主义的后果,国际政治体系刚刚开始一次漫长的适应和调整——对于希望了解这一变化的读者来说,这本书是不错的选择。

-------------------

【编辑推荐】

1.预言特朗普胜选,破解政治基本盘的政论大神指南。

政治分析家约翰·朱迪斯清晰地预判了民粹主义在各个国家和地区的真实力量。对民粹主义的来龙去脉做了细致的梳理。要深入了解民粹力量对欧洲、美国政治生态的影响,该书能带来很大的帮助。此外,朱迪斯对欧美政治的整体把握精确,对政治事件的观察犀利,对时事发展脉络思考独到,政治基本盘对作者而言手到擒来。

2.洞穿政党政治ABC,讲故事+看博弈,谈政局中笑侃人间冷暖。

政治人物的起起落落,政治现象的潮来潮往,经济趋势的起伏,在朱迪斯笔下都变得好玩有趣。作为一本画风清奇的政论著作,争斗紧张刺激,剖析经济鞭辟入里,解读数据有板有眼。正如专栏评论人埃德萨尔所说:“《民粹主义大爆炸》是对当代政治发展方向的尖锐的审视,无论是左派或右派的民粹主义的兴起。卓越而高超。”

3.面向读者的写作态度,对民粹主义历史的解读专业且用心。

文风友好不艰涩,内容坚实不油滑。对兴起于19世纪90年代的美国民粹,从历史、理论、进化、转向等各个角度进行观察,跨界更显专业。对欧洲政治中的民粹心态,不同阶层对欧盟的态度,以及两者间隐秘而又深刻的关联,都予以发人深省的阐述。同时,朱迪斯并不执着于自己的价值观,而是能跳出观念冷眼看世界,让本书的客观性有了十足的保障。

4.从特朗普等民粹人物的优缺点,看人性的光暗,以及经济、政治的交互变化。

从难预测的变量——人——着手,看懂经济大衰退中人性的变化,以及这种变化在政党政治、选票政治中的映射。代入感强,剧情丰富,从感性认识到理性分析,回归有血有肉的反思,作者对经济、政治的交互机制了然于心。

5. 选择宽容和多元,还是选择坚守和传统?作为当代人的“刚需”读物自有答案。

不仅仅是多元和传统、激进和保守的抉择,朱迪斯在书中探索了许多人内心的疑问。比如:“全球政党势力表,为什么民粹当道?口无遮拦特朗普,为什么当上总统?老牌绅士英国人,为什么抛弃欧盟?欧罗巴的激进派,为什么选举成功?”这对我们理解现实,应对现实中的变化,尤其关键。《民粹主义大爆炸》就是一本当代人书架上的“刚需”读物。

-------------------

【相关推荐】

“2016年年度书籍之一。”

——迈克尔·布隆伯格(第108任纽约市长)

“帮助理解特朗普获胜的六本书之一。”

——《纽约时报》书评

“精心撰写,深入研究,有力论证,完美精准。”

——《经济学人》

“约翰·朱迪斯的《民粹主义大爆炸》是在特朗普胜选之前发表的,但这一不可能的胜利证实了该书的论点,即西方民主国家在某些方面未能代表其公民。朱迪斯的分析是敏锐而有吸引力的。”

——巴顿·斯威姆(《华尔街日报》专栏作家)

“对当代政治发展方向的尖锐的审视,无论是左派或右派的民粹主义的兴起。卓越而高超。”

——托马斯·埃德萨尔(《纽约时报》专栏作家)

寡头 豆瓣 Goodreads

The Oligarchs: Wealth And Power In The New Russia

7.6 (10 个评分)

作者:

[美] 戴维·霍夫曼

译者:

冯乃祥

/

李雪顺

…

上海译文出版社

2018

- 1

《寡头:新俄罗斯的财富与权力》一书记录了后苏联时代新富阶层的崛起。

从1985年戈尔巴乔夫改革开始,一直到普京上台初期,几个最为瞩目的寡头引领俄罗斯进行了前所未有的险峻试验。

从权力推手别列佐夫斯基、媒体大王古辛斯基、石油大亨霍多尔科夫斯基、银行巨头斯莫伦斯基、青年改革家丘拜斯到莫斯科市长卢日科夫……这些寡头化身新秩序的建筑家和鼓吹者,反过来操纵旧制度,推动了财富与权力的联姻。在寡头资本主义走向巅峰之时,他们基本上控制了国家的石油、电力、冶金和金融业,并在很大程度上控制着媒体,操纵着舆论。

时任《华盛顿邮报》莫斯科记者站站长的戴维•霍夫曼亲身见证了这段波诡云谲的历史。他参考了大量新闻报道、历史资料和纪实文献并与当事人多次面谈,将新俄罗斯政治权力架构和寡头之间的复杂关系条分缕析,生动详细地讲述了背后不为人知的故事。

从1985年戈尔巴乔夫改革开始,一直到普京上台初期,几个最为瞩目的寡头引领俄罗斯进行了前所未有的险峻试验。

从权力推手别列佐夫斯基、媒体大王古辛斯基、石油大亨霍多尔科夫斯基、银行巨头斯莫伦斯基、青年改革家丘拜斯到莫斯科市长卢日科夫……这些寡头化身新秩序的建筑家和鼓吹者,反过来操纵旧制度,推动了财富与权力的联姻。在寡头资本主义走向巅峰之时,他们基本上控制了国家的石油、电力、冶金和金融业,并在很大程度上控制着媒体,操纵着舆论。

时任《华盛顿邮报》莫斯科记者站站长的戴维•霍夫曼亲身见证了这段波诡云谲的历史。他参考了大量新闻报道、历史资料和纪实文献并与当事人多次面谈,将新俄罗斯政治权力架构和寡头之间的复杂关系条分缕析,生动详细地讲述了背后不为人知的故事。