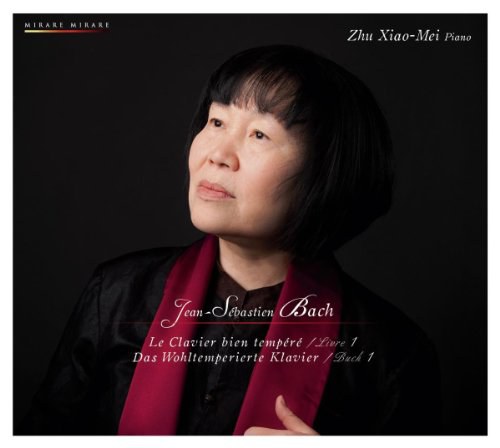

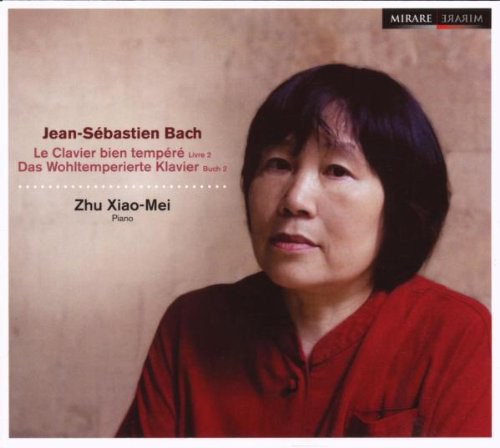

J.S. Bach: Well Tempered Clavier - vol. 1 豆瓣

8.8 (8 个评分)

Zhu Xiao-Mei

类型:

古典

发布日期 2010年4月9日

出版发行:

Mirare

Zhu Xiao-Mei is a Chinese classical pianist and teacher, now based in Paris, France.