Bach: Goldberg Variations 豆瓣

9.0 (6 个评分)

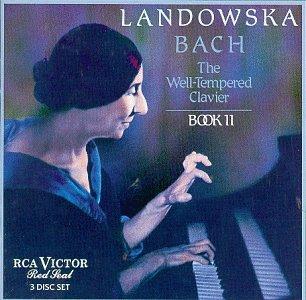

Wanda Landowska

发布日期 1996年1月1日

出版发行:

Angel Records

Wanda Landowska 兰多芙斯卡(1879-1959)

波兰女大键琴演奏家,钢琴老师是肖邦的学生米恰洛夫斯基,她积极钻研17-18世纪的音乐,专致于大键琴演奏艺术,她的突出贡献是复活了大键琴演奏艺术,在触键、指法、连奏、装饰音等方面加以发展,她录制的巴赫的《哥德堡变奏曲》与《十二平均律》,应该说最接近巴赫的神髓.

波兰女大键琴演奏家,钢琴老师是肖邦的学生米恰洛夫斯基,她积极钻研17-18世纪的音乐,专致于大键琴演奏艺术,她的突出贡献是复活了大键琴演奏艺术,在触键、指法、连奏、装饰音等方面加以发展,她录制的巴赫的《哥德堡变奏曲》与《十二平均律》,应该说最接近巴赫的神髓.