哲学

无用的神学 豆瓣

所属 作品: 无用的神学

作者:

夏可君

2022

- 10

本雅明的《神学-政治学残篇》是生命神学现代性的真正开始。这个片断文本包含着解构现代神学政治的所有思想种子。本雅明对弥赛亚王国与世俗秩序的绝对区分,使得神学化的政治与政治化的神学都变得不再可能,都变得“无用”了。

从《神学-政治学残篇》开始,本书踏上了“无用之思”的旅程,这事关现代性的生命疗愈与救赎。

本书探讨的问题是现代哲学如何面对现代性危机。所谓“现代性危机”是对资本主义时代总体异化现象的一种描述,既包括现实世界的动荡与苦难,也意指现代世界“祛魅”以来,艺术“灵晕”的消失和人性上的“无家可归”状态。这种状态在20世纪两次世界大战之间表现得特别明显,身处这一时代的本雅明留下的哲学手稿《神学-政治学残篇》就是面对时代危机的深刻回应。本书以此《残篇》为切入点,解析本雅明思想中对政治神学和暴力的批判,特别揭示了其“自然性”思想与庄子“无用之思”的相通之处,并以此线索连通了中后期海德格尔的反思与德里达的解构哲学,进而追问当代哲学重新开始的条件,在层层递进的对话中,探寻思想的出路和余地。

从《神学-政治学残篇》开始,本书踏上了“无用之思”的旅程,这事关现代性的生命疗愈与救赎。

本书探讨的问题是现代哲学如何面对现代性危机。所谓“现代性危机”是对资本主义时代总体异化现象的一种描述,既包括现实世界的动荡与苦难,也意指现代世界“祛魅”以来,艺术“灵晕”的消失和人性上的“无家可归”状态。这种状态在20世纪两次世界大战之间表现得特别明显,身处这一时代的本雅明留下的哲学手稿《神学-政治学残篇》就是面对时代危机的深刻回应。本书以此《残篇》为切入点,解析本雅明思想中对政治神学和暴力的批判,特别揭示了其“自然性”思想与庄子“无用之思”的相通之处,并以此线索连通了中后期海德格尔的反思与德里达的解构哲学,进而追问当代哲学重新开始的条件,在层层递进的对话中,探寻思想的出路和余地。

在绝望之巅 豆瓣

Sur les cimes du désespoir 所属 作品: 在绝望之巅

7.4 (56 个评分)

作者:

[法]E. M. 齐奥朗

译者:

唐江

2022

- 6

◎“二十世纪的尼采”、现代欧洲最伟大的哲学家之一

◎E.M.齐奥朗初试啼声之作 中文简体版首次译介

★

在绝望之巅挣扎,燃起超脱生死的激情

将眼泪变成思想,发出反叛的野蛮呐喊

————

【编辑推荐】

※E.M.齐奥朗是现代欧洲最伟大的哲学家之一,被誉为“二十世纪的 尼采”。其作品以断章体的形式和对痛苦磨难、虚无主义等问题的思考而著称,在国际上享有盛誉,被翻译成十几种语言。苏珊·桑塔格、伊塔洛·卡尔维诺、米兰·昆德拉、保罗·策兰、萨缪尔·贝克特等诸多当代名家一致推崇。

※《在绝望之巅》是E.M.齐奥朗初试啼声之作,也是他最重要的代表作之一,其中存在主义式的绝望令人震惊而又振奋,展现了一种新奇的、抒情的、反体系化的哲学风格,奠定了他的创作基调,成为他之后作品的思想源泉,是了解齐奥朗思想脉络的必读之作。

————

【内容简介】

《在绝望之巅》是二十世纪著名哲学家E.M.齐奥朗的首部作品,写于作者饱受抑郁症和失眠症困扰时期。齐奥朗在其中对种种形而上学问题提出了自己的独特见解,主题涉及荒谬、异化、抑郁、失眠、爱情、狂喜、苦难、贫穷、善恶等。本书以一种新奇的、抒情的、反体系化的哲学风格,奠定了齐奥朗的创作基调,作为这位现代哲学家的思想源泉,意义重大。

《在绝望之巅》既是齐奥朗最重要的代表作之一,也是他最受欢迎的作品之一,精致的散文语言、断章体的创作形式和悲观的哲学思想有机结合,表现出荒诞主义和后现代主义态度,对西方知识界产生了极大影响。

————

【名人推荐】

“齐奥朗是当今思想最精细,写作最具力量的人之一。”——苏珊·桑塔格

“他是一位杰出的反叛者,也是一位独具怀疑精神的厌世者,一而再、再而三地让我们在人类存在的虚无当中惊醒过来。”——诺曼·马内阿

◎E.M.齐奥朗初试啼声之作 中文简体版首次译介

★

在绝望之巅挣扎,燃起超脱生死的激情

将眼泪变成思想,发出反叛的野蛮呐喊

————

【编辑推荐】

※E.M.齐奥朗是现代欧洲最伟大的哲学家之一,被誉为“二十世纪的 尼采”。其作品以断章体的形式和对痛苦磨难、虚无主义等问题的思考而著称,在国际上享有盛誉,被翻译成十几种语言。苏珊·桑塔格、伊塔洛·卡尔维诺、米兰·昆德拉、保罗·策兰、萨缪尔·贝克特等诸多当代名家一致推崇。

※《在绝望之巅》是E.M.齐奥朗初试啼声之作,也是他最重要的代表作之一,其中存在主义式的绝望令人震惊而又振奋,展现了一种新奇的、抒情的、反体系化的哲学风格,奠定了他的创作基调,成为他之后作品的思想源泉,是了解齐奥朗思想脉络的必读之作。

————

【内容简介】

《在绝望之巅》是二十世纪著名哲学家E.M.齐奥朗的首部作品,写于作者饱受抑郁症和失眠症困扰时期。齐奥朗在其中对种种形而上学问题提出了自己的独特见解,主题涉及荒谬、异化、抑郁、失眠、爱情、狂喜、苦难、贫穷、善恶等。本书以一种新奇的、抒情的、反体系化的哲学风格,奠定了齐奥朗的创作基调,作为这位现代哲学家的思想源泉,意义重大。

《在绝望之巅》既是齐奥朗最重要的代表作之一,也是他最受欢迎的作品之一,精致的散文语言、断章体的创作形式和悲观的哲学思想有机结合,表现出荒诞主义和后现代主义态度,对西方知识界产生了极大影响。

————

【名人推荐】

“齐奥朗是当今思想最精细,写作最具力量的人之一。”——苏珊·桑塔格

“他是一位杰出的反叛者,也是一位独具怀疑精神的厌世者,一而再、再而三地让我们在人类存在的虚无当中惊醒过来。”——诺曼·马内阿

眼睛的故事丨聖神·死人 豆瓣 Eggplant.place Goodreads 谷歌图书

Histoire de l'œil丨Divinus Deus suivi de Le Mort 所属 作品: 眼睛的故事丨聖神·死人

8.5 (29 个评分)

作者:

[法]喬治·巴塔耶

译者:

尉光吉

/

王春明

逗點文創結社

2018

- 4

其它标题:

眼睛的故事

- 內容簡介 -

「罪孽吸引著我,讓我如饑似渴地欲求著更為罪惡的東西。」

精液、尿液、血液,淋漓四濺

無法以「情色」解釋的狂暴之作!

▲喬治·巴塔耶踰越禁忌、挑戰道德的情色小說傑作

▲在愛欲與排泄中跨越禁制、獲致快感

▲超越《情色論》,大師喬治·巴塔耶最前衛小說

▲讓羅蘭·巴特、傅柯痙攣顫慄的閱讀體驗

「眼睛無法再承受太陽、性交、屍體與黑暗。」

《眼睛的故事》

在屍體旁、在汙穢的茅房、在教堂的懺悔室,在女孩的母親面前……輕狂無畏的少男少女,如獵犬般嗅出藏於肉體深處的欲望,搬演一場場失控春宮。當性愛遊戲變成殺意慶典,他們將迎接著何種結局?

「神父,我還沒有懺悔最可怕的罪行。」幾秒鐘的沉默。「最可怕的罪行就是我在和你說話的時候手淫。」又是幾秒鐘的竊竊私語,最後幾乎是喊出來了:「如果你不相信,我可以給你看。」

《聖神·死人》

令人害怕、厭惡的父親過世後,皮埃爾原以為能與敬愛的母親幸福度日,卻發現母親的真實模樣,和他以為的,全然不同……無法承受皮埃爾景仰眼神的母親,不僅耽溺於酒精與享樂之中,甚至設下一連串春宮陷阱,要把親愛的兒子推入欲望之深淵,以終身墮落成全彼此最深切的愛。

「皮埃爾,你很快就會知道什麼是無的放矢的激情──起初這感覺就像酷刑,然後是妓院般的快樂和無恥的謊言,最終則是澈底的沉淪和無休無止的死亡。」

- 推薦紀錄 -

朱嘉漢(巴黎高等社會科學院歷史與文明研究所博士候選人)、紀大偉(政治大學台灣文學研究所副教授)、張生(同濟大學中文系教授)、張亦絢(作家) 專文導讀

「老實說,在五花八門A片充斥網路世界、網友都已經見怪不怪的今日,巴塔耶的情色故事仍然太離奇了。」──紀大偉(政治大學台灣文學研究所副教授)

「傅柯,巴塔耶頭號粉絲,在瘋狂的研究中說過:『瘋狂是作品的缺席。』《眼睛的故事》已完美展現自身的缺席(absent),完全的缺席。是無法以情色文學框架去看待的,極致的文學作品。」──朱嘉漢(巴黎高等社會科學院歷史與文明研究所博士候選人)

「巴塔耶的寫作並不是真的要完全否定禁忌的存在。因為在他看來,越界只是對禁忌的邊界的超越,而非摧毀,正是通過這種超越或否定,使人意識到自己的存在。」──張生(同濟大學中文系教授)

「即使表面看來最令人費解的摘器官、玩器官,如果讀者能聯想到兒童的拆卸衝動(時鐘、娃娃),以及『若是器官可以拿取玩耍,父親就可以獲得新的眼睛』──那麼暴力還是暴力,怪異還是怪異──重重欲望卻如獅身人面之謎一般,並非毫無可能通往詩意、憂傷與美麗。這也就是巴塔耶式書寫,受到高度評價,並且至今仍會令人流連忘返之故。」──張亦絢(作家)

「罪孽吸引著我,讓我如饑似渴地欲求著更為罪惡的東西。」

精液、尿液、血液,淋漓四濺

無法以「情色」解釋的狂暴之作!

▲喬治·巴塔耶踰越禁忌、挑戰道德的情色小說傑作

▲在愛欲與排泄中跨越禁制、獲致快感

▲超越《情色論》,大師喬治·巴塔耶最前衛小說

▲讓羅蘭·巴特、傅柯痙攣顫慄的閱讀體驗

「眼睛無法再承受太陽、性交、屍體與黑暗。」

《眼睛的故事》

在屍體旁、在汙穢的茅房、在教堂的懺悔室,在女孩的母親面前……輕狂無畏的少男少女,如獵犬般嗅出藏於肉體深處的欲望,搬演一場場失控春宮。當性愛遊戲變成殺意慶典,他們將迎接著何種結局?

「神父,我還沒有懺悔最可怕的罪行。」幾秒鐘的沉默。「最可怕的罪行就是我在和你說話的時候手淫。」又是幾秒鐘的竊竊私語,最後幾乎是喊出來了:「如果你不相信,我可以給你看。」

《聖神·死人》

令人害怕、厭惡的父親過世後,皮埃爾原以為能與敬愛的母親幸福度日,卻發現母親的真實模樣,和他以為的,全然不同……無法承受皮埃爾景仰眼神的母親,不僅耽溺於酒精與享樂之中,甚至設下一連串春宮陷阱,要把親愛的兒子推入欲望之深淵,以終身墮落成全彼此最深切的愛。

「皮埃爾,你很快就會知道什麼是無的放矢的激情──起初這感覺就像酷刑,然後是妓院般的快樂和無恥的謊言,最終則是澈底的沉淪和無休無止的死亡。」

- 推薦紀錄 -

朱嘉漢(巴黎高等社會科學院歷史與文明研究所博士候選人)、紀大偉(政治大學台灣文學研究所副教授)、張生(同濟大學中文系教授)、張亦絢(作家) 專文導讀

「老實說,在五花八門A片充斥網路世界、網友都已經見怪不怪的今日,巴塔耶的情色故事仍然太離奇了。」──紀大偉(政治大學台灣文學研究所副教授)

「傅柯,巴塔耶頭號粉絲,在瘋狂的研究中說過:『瘋狂是作品的缺席。』《眼睛的故事》已完美展現自身的缺席(absent),完全的缺席。是無法以情色文學框架去看待的,極致的文學作品。」──朱嘉漢(巴黎高等社會科學院歷史與文明研究所博士候選人)

「巴塔耶的寫作並不是真的要完全否定禁忌的存在。因為在他看來,越界只是對禁忌的邊界的超越,而非摧毀,正是通過這種超越或否定,使人意識到自己的存在。」──張生(同濟大學中文系教授)

「即使表面看來最令人費解的摘器官、玩器官,如果讀者能聯想到兒童的拆卸衝動(時鐘、娃娃),以及『若是器官可以拿取玩耍,父親就可以獲得新的眼睛』──那麼暴力還是暴力,怪異還是怪異──重重欲望卻如獅身人面之謎一般,並非毫無可能通往詩意、憂傷與美麗。這也就是巴塔耶式書寫,受到高度評價,並且至今仍會令人流連忘返之故。」──張亦絢(作家)

黑暗时代的设计 豆瓣

所属 作品: 黑暗时代的设计

作者:

[美]爱德华多·斯塔索夫斯基

/

[意]弗吉尼亚·塔西纳里

译者:

卢川

2022

- 5

基于人们重新认识汉娜·阿伦特的吸引力,以及设计逐步向政治领域拓展的趋势,本书创造性地摘选出阿伦特主要著作(《人的境况》《极权主义的起源》《黑暗时代的人们》)中的观点及语录,为今天的政治、设计和行动提供了一本全新的“辞典”。

从“行动”“开端”和“创造力”,到“有死性”“诞生性”和“游戏”,再到“多余”“技术”和“暴力”,《黑暗时代的设计:阿伦特辞典》收纳的56项词条以阿伦特的文章和思想为起点,邀请全世界的设计师和设计学者通过一系列独特的写作,来思考如何将这些概念与当下的设计及政治实践构想在一起。

从“行动”“开端”和“创造力”,到“有死性”“诞生性”和“游戏”,再到“多余”“技术”和“暴力”,《黑暗时代的设计:阿伦特辞典》收纳的56项词条以阿伦特的文章和思想为起点,邀请全世界的设计师和设计学者通过一系列独特的写作,来思考如何将这些概念与当下的设计及政治实践构想在一起。

形象与象征 豆瓣

Images et symboles 所属 作品: 形象与象征

作者:

[罗马尼亚] 米尔恰·伊利亚德

译者:

沈珂

2022

- 4

【内容介绍】

象征性思维一直与人类共存:它先于语言和话语理性而存在。形象、象征、神话,这些并不是人们精神现象中随性的产物,它们的出现回应了某种精神需求,发挥了特定的作用,即揭示人类存在过程中最隐秘的思想方式。因此,对它们的研究能够帮助我们进一步地了解渺小的人类,了解尚未向客观历史条件 妥协的人类。

【名人评价及推荐】

整个宇宙的精神生活,从石器时代的神话制造者和巫师,到现代宇宙的世俗化行为,都是他(伊利亚德)的教区。——《纽约时报书评》

相信在阅读过程中读者能感受到字里行间流露出的文采与诗意,因为此书的作者首先而且始终是一位作家、一位诗人。——乔治·杜梅吉尔

本书描述并分析了那些最普遍、最具影响力的符号,这些符号在许多时代和文化发展的许多层面上统治着东西方的神话思维。——普林斯顿大学出版社

象征性思维一直与人类共存:它先于语言和话语理性而存在。形象、象征、神话,这些并不是人们精神现象中随性的产物,它们的出现回应了某种精神需求,发挥了特定的作用,即揭示人类存在过程中最隐秘的思想方式。因此,对它们的研究能够帮助我们进一步地了解渺小的人类,了解尚未向客观历史条件 妥协的人类。

【名人评价及推荐】

整个宇宙的精神生活,从石器时代的神话制造者和巫师,到现代宇宙的世俗化行为,都是他(伊利亚德)的教区。——《纽约时报书评》

相信在阅读过程中读者能感受到字里行间流露出的文采与诗意,因为此书的作者首先而且始终是一位作家、一位诗人。——乔治·杜梅吉尔

本书描述并分析了那些最普遍、最具影响力的符号,这些符号在许多时代和文化发展的许多层面上统治着东西方的神话思维。——普林斯顿大学出版社

八日谈:我们能摸准艺术的脉搏吗? 豆瓣

作者:

尹吉男

/

李军

…

中国艺文出版社

2020

- 5

第三日 真实、原创性和世界(节选)

李军:西方学界有对于文艺复兴前后古物运动问题的研究。古物运动有这样一个背景,比如说所谓的“古代的发现”。其实在15世纪前的罗马,诸如建筑、雕塑残片的古迹是随处可见的,那时候的人把古迹当作废物来利用——把古代的大理石柱、雕像给烧掉,用来做建筑材料;或者把某个神庙的柱子移到教堂里面去——这种挪用和废物利用是很常见的。那时没有人讨论古代的发现,古代在那个时候是被视而不见的。这个很有意思,整个罗马的东西都在那儿,从来就没有完全消失过。

到了大概15世纪的时候,随着人文主义的兴起,人文主义的历史学者开始研究所谓真理的问题。他们研究君士坦丁的敕令,即让基督教成为国教的敕令。当时一个人文主义的学者怀疑那个敕令是个赝品,不是真的。

意大利文艺复兴三杰之一拉斐尔·桑西,《雅典学院》

与此同时,有了一种要回到原来的那个时代的要求。比如说乔托画的《圣方济各生平》,圣方济各穿的衣服是中世纪的袍子。他画《耶稣生平》中门徒也穿类似的袍子。乔托并不区别古代的题材和今天的题材。再比如说,他可以把中世纪教堂的一个尖拱画在耶路撒冷,他对古代和今天是不作区别的,这是13世纪到14世纪的情况。到了16世纪,瓦萨里的画中就有了历史的概念,他画的罗马士兵,是按照考古后掌握的罗马士兵当时所穿的军装、鞋的样式来画的。瓦萨里区别描绘了罗马时代的历史题材和当代题材,历史题材要按历史性的方式来处理。

欧洲绘画之父乔托·迪·邦多纳,《圣方济各在意大利阿莱城驱魔》

最早教皇所提倡的古物保存政策,来自“金屋”的发现。在扩建圣彼得大教堂的过程中,人们发现了很多古代雕塑。那个时候人文主义已经兴起了,这些雕塑被认为是古代的东西。也是在那个时候,教皇说,这些古物不能离开教皇国。这是西方最早的文物保护政策。开始保护古物之后,就产生了一个很有意思的现象,这就是博物馆的起源。博物馆成为古物的存放所,而且博物馆的存放要按艺术史的序列来展开,按照时间的顺序和不同的地域分别排列。一部艺术史在博物馆里面是一目了然的,有一个说法就是“可视的艺术史”。

按照这样一种序列排列之后,整个历史、“Old Masters”、传统都昭然可见。它就变成了一个直接的(按照老尹的话说)那个时代的地层。所有这些东西是伟大的、是传统、是真迹,与此同时也是陈旧的。对后人来说,它是唯一的,所以后来人要追求自己的唯一,要有新的东西。这个“旧”的系统建构的同时,也建构了“新”的系统。什么是新的?最简单的确定“新”的办法就是跟“旧”的不一样,跟博物馆里的东西不一样。

现存世界上最早的博物馆之一——梵蒂冈博物馆

城里人到乡下去,会感叹说那几个破屋子多漂亮,因为这跟他在城里看到的东西不一样。他是在用欣赏的眼光来看一个自然风景,所以他认为那种风景是好的。我们发现,艺术史就这样变化起来了。旧的东西、旧的宝物在博物馆里面,是唯一的、原创的、伟大的,继而变成了后人的“影响的焦虑”。后人怎么继承这个遗产?必须要创造一个新的唯一。只是模仿原有的唯一,是成不了大师,进不了博物馆的。必须原创,要跟原有的不一样。也就是说,通过我们的艺术史研究、博物馆的系统陈列,创造了一个伟大的宝库、一个完满但陈旧的世界。与此同时它告诉我们,只有和它不一样,才是你的方向。这就是一个现代性的东西。

如果我们像中国古人那样看待“真”,认为“真”不是唯一的东西,比如说“真”就是一个无伪的状态,那么在这个状态之下,即使做了一个跟古代一样的东西也没关系。这样一来,就能在某种程度上去摆脱那个体系的压迫,反抗所谓“影响的焦虑”,当然这是很困难的。

法国卢浮宫

西川:你说的这种拿古代的东西不当回事儿的情况,让我想到一次特别震惊的经历。很多年前了,有次去高碑店,那边有一个村子里有很多古家具。“文革”砸烂了那么多老东西,但是我居然在那儿看到一卡车一卡车的老家具,是真正的过去的旧家具,在那儿打包,然后往海外运。当时我就觉得中国古代的东西、老东西,真是砸也砸不完,太多了。

还有一年我去希腊,我们都觉得古希腊的遗存是珍宝,但我在那个岛上,看到古希腊的石棺就扔在路边。去年我在土耳其的一个海边上,看到古代的神庙塌到海里去,海水一浸泡,那些白色大理石已经被磨得看不出来了。实际上那都是古希腊的东西。后来一块儿去的人在上面喝咖啡,我说下来下来,他说下来干吗,我说看看这些散落在海水和海滩上的石头,这是真正的古希腊的东西。但是也看不分明,已经被海水侵蚀得比较厉害了。

故宫博物院家具馆

古代的东西其实不值钱,那么古代的东西被神圣化是因为什么?我觉得,古代的东西被神圣化才有关于真伪的焦虑,这是对一个古代神话的重新组织。一个人之所以组织起古代的神话,一定是为了面对他的今天。或许他是觉得今天是一个有缺陷的今天,所以他要对今天进行批判和质疑。

也就是说,对于古代的真伪的焦虑,背后一定是有对于今天的一种焦虑,或者至少是对今天的某种思考的反映。之所以觉得有必要组织一套关于古代的知识体系,一定是跟今天有关系。昨天我在网上看到一些图,是要在迪拜那儿弄一个大的工程。这个工程中全是现代化的建筑,大的室内购物中心之类的。我想到中国人现在在做的东西,比如我们规划的城市、盖的这些房子,好像是在模仿欧洲,但是最后呈现出来的那个样子,有可能是阿联酋。换句话说,我们觉得是在模仿欧洲,或者美国,最后呈现出来的结果是一个迪拜,就是大高楼那种样式。

中国的文明跟阿拉伯的文明之间还是有区别的。由于信仰伊斯兰教,阿拉伯人对于自己的古代的态度跟我们还不太一样。当大部分中国人要把城市规划、建筑样式都按照迪拜模式来的时候,另外的一些人可能就要追求一个古代建筑的样式。在这个情境下,真正的古代的东西,成为我们一个很大的寄托。我想跟今天的有钱人花上亿元买一个有点问题的古代的东西,以达到占有的目的,其中有点内在的关系。

迪拜

尹吉男:我在上大学的时候,应该是在大学三年级的最后一学期,去了山东几个地方做田野实习,平度、高密、昌邑等等,昌邑靠海,昌邑那边还有摩崖石刻。

......当时在平度县城,我们出发之前一人租了一辆自行车。那时候租自行车没什么手续,也没有押金,就问你是从哪儿来的就借你了。一共借了两周,穿越三个县旅行,每天差不多骑一百华里。一人一个考古袋挂在后座上,开始是空的,我们回来的时候全是满的。满到什么程度?装不下就放弃一些,把更好的留下,像大汶口文化的红陶鬶,有的是,都很完整的。我们开始是有破茬的也留下,后来就有更好的,没法拿,就放弃一部分。像石刀、石斧、石纺轮、陶纺轮多极了,都是好东西。汉代的画像石,在田野里完好无损的多极了,还有砌在猪圈里的,那真是遍地都是古物。虽然这么多年我再没去过山东,但是我相信还能找得到。

大汶口文化,彩陶背壶

还有一次,国家文物局组织到牛河梁去,牛河梁要申报世界遗产。同去的还有傅熹年先生、徐光翼先生、严文明先生等人。当时傅熹年的一个学生还跟我说你不是学考古的嘛,你能给我找到文物吗?我说那小菜一碟。我就在那儿转了一圈,捡了满满一把细石器的石片,是彩色的,特别漂亮。那时候山东的农民很随便就能刨出古物来,刨出一个陶罐来,一锄头就给打碎了——这是瓦碴子,他没有“古物”这个概念的。问题的关键是什么呢,一个日常生活当中的古物,跟博物馆中的古物是有天壤之别的。古物被采集、被学术化之后,被艺术史化、考古化、历史化之后,进了博物馆就不一样了,一下就变成了不起的东西了。所以这里面有差别。但是有一点,那个时候在山东看到的东西,都是雷同的,纺轮、陶鬶都大同小异,基本都差不多,没什么区别。

牛梁河遗址公园

西川:黑格尔就讨论说“神龛”是什么。他说神龛就是从空间里隔出了一块空间,比如说这个本子放在这儿,它什么都不是,就跟山东农民挖出的那个瓦碴子似的,但是一旦给它放在一个玻璃罩里,那就不一样了。就是说,东西一旦放入神龛,它就是膜拜的对象;进入到博物馆系列之后,它就涉及另外一个概念:展示。头两天我听刘禾讲到万国博览会,我从那儿引申出一个想法:就是展示行为本身,它实际上是使一个东西不再是另外一个东西。比如那个瓦碴子,现在潘家园还有,而且都特别便宜。

北京潘家园旧货市场

尹吉男:我觉得首先还是有一个“真”的概念做基础。当形成一个历史序列的时候,它是一个真的历史,这是最起码的。另外它代表了不同的时间点,以及那时候文明的高度和代表性,以此互相区别。唐是唐的,宋是宋的,它们之间是不能混合在一起的。是什么不能混合?是地层不能混合,是样式系统本身就不能混合,是彼此互相参照的,我们才能去叙述一个发展史。关于“展示”,这不是针对学者的,对学问来讲不存在展示不展示。考古学家即使看到这个瓦碴子也不认为这是瓦碴子,因为已经被预先地考古学化了:在我看来,这是珍贵文物,怎么能当瓦碴子把它砸碎了呢,有一种谴责的心理在里面。

美国大都会博物馆

原有功能消失,它才能跟文明相关。它不再具有实用功能。当然可以在书上讲它的实用功能,但是陈列的时候绝对不会让一个人把它当成酒器来喝酒,这就庸俗化了。艺术品怎么可以随便这样呢,这是不可以的。一定要把原有实用功能的部分全部去掉。是把它放到“真”的序列里去没错,但是没有把它放在真实关系里面,而是切断了它跟真实的各种联系,用最大的努力去消灭它的实用联想。这是一个基本的关系,这就是功能转换的方式。

一旦功能转换之后,它才跟唯一性发生关联。首先它必须是真的,但真的不一定是跟唯一性建立绝对的联系。然而功能一旦被人为地去掉,把它变成另外一个没有实用性的东西,它就变成非常主观的审美对象或研究对象,人得以借此而想象那个历史。

李军:西方学界有对于文艺复兴前后古物运动问题的研究。古物运动有这样一个背景,比如说所谓的“古代的发现”。其实在15世纪前的罗马,诸如建筑、雕塑残片的古迹是随处可见的,那时候的人把古迹当作废物来利用——把古代的大理石柱、雕像给烧掉,用来做建筑材料;或者把某个神庙的柱子移到教堂里面去——这种挪用和废物利用是很常见的。那时没有人讨论古代的发现,古代在那个时候是被视而不见的。这个很有意思,整个罗马的东西都在那儿,从来就没有完全消失过。

到了大概15世纪的时候,随着人文主义的兴起,人文主义的历史学者开始研究所谓真理的问题。他们研究君士坦丁的敕令,即让基督教成为国教的敕令。当时一个人文主义的学者怀疑那个敕令是个赝品,不是真的。

意大利文艺复兴三杰之一拉斐尔·桑西,《雅典学院》

与此同时,有了一种要回到原来的那个时代的要求。比如说乔托画的《圣方济各生平》,圣方济各穿的衣服是中世纪的袍子。他画《耶稣生平》中门徒也穿类似的袍子。乔托并不区别古代的题材和今天的题材。再比如说,他可以把中世纪教堂的一个尖拱画在耶路撒冷,他对古代和今天是不作区别的,这是13世纪到14世纪的情况。到了16世纪,瓦萨里的画中就有了历史的概念,他画的罗马士兵,是按照考古后掌握的罗马士兵当时所穿的军装、鞋的样式来画的。瓦萨里区别描绘了罗马时代的历史题材和当代题材,历史题材要按历史性的方式来处理。

欧洲绘画之父乔托·迪·邦多纳,《圣方济各在意大利阿莱城驱魔》

最早教皇所提倡的古物保存政策,来自“金屋”的发现。在扩建圣彼得大教堂的过程中,人们发现了很多古代雕塑。那个时候人文主义已经兴起了,这些雕塑被认为是古代的东西。也是在那个时候,教皇说,这些古物不能离开教皇国。这是西方最早的文物保护政策。开始保护古物之后,就产生了一个很有意思的现象,这就是博物馆的起源。博物馆成为古物的存放所,而且博物馆的存放要按艺术史的序列来展开,按照时间的顺序和不同的地域分别排列。一部艺术史在博物馆里面是一目了然的,有一个说法就是“可视的艺术史”。

按照这样一种序列排列之后,整个历史、“Old Masters”、传统都昭然可见。它就变成了一个直接的(按照老尹的话说)那个时代的地层。所有这些东西是伟大的、是传统、是真迹,与此同时也是陈旧的。对后人来说,它是唯一的,所以后来人要追求自己的唯一,要有新的东西。这个“旧”的系统建构的同时,也建构了“新”的系统。什么是新的?最简单的确定“新”的办法就是跟“旧”的不一样,跟博物馆里的东西不一样。

现存世界上最早的博物馆之一——梵蒂冈博物馆

城里人到乡下去,会感叹说那几个破屋子多漂亮,因为这跟他在城里看到的东西不一样。他是在用欣赏的眼光来看一个自然风景,所以他认为那种风景是好的。我们发现,艺术史就这样变化起来了。旧的东西、旧的宝物在博物馆里面,是唯一的、原创的、伟大的,继而变成了后人的“影响的焦虑”。后人怎么继承这个遗产?必须要创造一个新的唯一。只是模仿原有的唯一,是成不了大师,进不了博物馆的。必须原创,要跟原有的不一样。也就是说,通过我们的艺术史研究、博物馆的系统陈列,创造了一个伟大的宝库、一个完满但陈旧的世界。与此同时它告诉我们,只有和它不一样,才是你的方向。这就是一个现代性的东西。

如果我们像中国古人那样看待“真”,认为“真”不是唯一的东西,比如说“真”就是一个无伪的状态,那么在这个状态之下,即使做了一个跟古代一样的东西也没关系。这样一来,就能在某种程度上去摆脱那个体系的压迫,反抗所谓“影响的焦虑”,当然这是很困难的。

法国卢浮宫

西川:你说的这种拿古代的东西不当回事儿的情况,让我想到一次特别震惊的经历。很多年前了,有次去高碑店,那边有一个村子里有很多古家具。“文革”砸烂了那么多老东西,但是我居然在那儿看到一卡车一卡车的老家具,是真正的过去的旧家具,在那儿打包,然后往海外运。当时我就觉得中国古代的东西、老东西,真是砸也砸不完,太多了。

还有一年我去希腊,我们都觉得古希腊的遗存是珍宝,但我在那个岛上,看到古希腊的石棺就扔在路边。去年我在土耳其的一个海边上,看到古代的神庙塌到海里去,海水一浸泡,那些白色大理石已经被磨得看不出来了。实际上那都是古希腊的东西。后来一块儿去的人在上面喝咖啡,我说下来下来,他说下来干吗,我说看看这些散落在海水和海滩上的石头,这是真正的古希腊的东西。但是也看不分明,已经被海水侵蚀得比较厉害了。

故宫博物院家具馆

古代的东西其实不值钱,那么古代的东西被神圣化是因为什么?我觉得,古代的东西被神圣化才有关于真伪的焦虑,这是对一个古代神话的重新组织。一个人之所以组织起古代的神话,一定是为了面对他的今天。或许他是觉得今天是一个有缺陷的今天,所以他要对今天进行批判和质疑。

也就是说,对于古代的真伪的焦虑,背后一定是有对于今天的一种焦虑,或者至少是对今天的某种思考的反映。之所以觉得有必要组织一套关于古代的知识体系,一定是跟今天有关系。昨天我在网上看到一些图,是要在迪拜那儿弄一个大的工程。这个工程中全是现代化的建筑,大的室内购物中心之类的。我想到中国人现在在做的东西,比如我们规划的城市、盖的这些房子,好像是在模仿欧洲,但是最后呈现出来的那个样子,有可能是阿联酋。换句话说,我们觉得是在模仿欧洲,或者美国,最后呈现出来的结果是一个迪拜,就是大高楼那种样式。

中国的文明跟阿拉伯的文明之间还是有区别的。由于信仰伊斯兰教,阿拉伯人对于自己的古代的态度跟我们还不太一样。当大部分中国人要把城市规划、建筑样式都按照迪拜模式来的时候,另外的一些人可能就要追求一个古代建筑的样式。在这个情境下,真正的古代的东西,成为我们一个很大的寄托。我想跟今天的有钱人花上亿元买一个有点问题的古代的东西,以达到占有的目的,其中有点内在的关系。

迪拜

尹吉男:我在上大学的时候,应该是在大学三年级的最后一学期,去了山东几个地方做田野实习,平度、高密、昌邑等等,昌邑靠海,昌邑那边还有摩崖石刻。

......当时在平度县城,我们出发之前一人租了一辆自行车。那时候租自行车没什么手续,也没有押金,就问你是从哪儿来的就借你了。一共借了两周,穿越三个县旅行,每天差不多骑一百华里。一人一个考古袋挂在后座上,开始是空的,我们回来的时候全是满的。满到什么程度?装不下就放弃一些,把更好的留下,像大汶口文化的红陶鬶,有的是,都很完整的。我们开始是有破茬的也留下,后来就有更好的,没法拿,就放弃一部分。像石刀、石斧、石纺轮、陶纺轮多极了,都是好东西。汉代的画像石,在田野里完好无损的多极了,还有砌在猪圈里的,那真是遍地都是古物。虽然这么多年我再没去过山东,但是我相信还能找得到。

大汶口文化,彩陶背壶

还有一次,国家文物局组织到牛河梁去,牛河梁要申报世界遗产。同去的还有傅熹年先生、徐光翼先生、严文明先生等人。当时傅熹年的一个学生还跟我说你不是学考古的嘛,你能给我找到文物吗?我说那小菜一碟。我就在那儿转了一圈,捡了满满一把细石器的石片,是彩色的,特别漂亮。那时候山东的农民很随便就能刨出古物来,刨出一个陶罐来,一锄头就给打碎了——这是瓦碴子,他没有“古物”这个概念的。问题的关键是什么呢,一个日常生活当中的古物,跟博物馆中的古物是有天壤之别的。古物被采集、被学术化之后,被艺术史化、考古化、历史化之后,进了博物馆就不一样了,一下就变成了不起的东西了。所以这里面有差别。但是有一点,那个时候在山东看到的东西,都是雷同的,纺轮、陶鬶都大同小异,基本都差不多,没什么区别。

牛梁河遗址公园

西川:黑格尔就讨论说“神龛”是什么。他说神龛就是从空间里隔出了一块空间,比如说这个本子放在这儿,它什么都不是,就跟山东农民挖出的那个瓦碴子似的,但是一旦给它放在一个玻璃罩里,那就不一样了。就是说,东西一旦放入神龛,它就是膜拜的对象;进入到博物馆系列之后,它就涉及另外一个概念:展示。头两天我听刘禾讲到万国博览会,我从那儿引申出一个想法:就是展示行为本身,它实际上是使一个东西不再是另外一个东西。比如那个瓦碴子,现在潘家园还有,而且都特别便宜。

北京潘家园旧货市场

尹吉男:我觉得首先还是有一个“真”的概念做基础。当形成一个历史序列的时候,它是一个真的历史,这是最起码的。另外它代表了不同的时间点,以及那时候文明的高度和代表性,以此互相区别。唐是唐的,宋是宋的,它们之间是不能混合在一起的。是什么不能混合?是地层不能混合,是样式系统本身就不能混合,是彼此互相参照的,我们才能去叙述一个发展史。关于“展示”,这不是针对学者的,对学问来讲不存在展示不展示。考古学家即使看到这个瓦碴子也不认为这是瓦碴子,因为已经被预先地考古学化了:在我看来,这是珍贵文物,怎么能当瓦碴子把它砸碎了呢,有一种谴责的心理在里面。

美国大都会博物馆

原有功能消失,它才能跟文明相关。它不再具有实用功能。当然可以在书上讲它的实用功能,但是陈列的时候绝对不会让一个人把它当成酒器来喝酒,这就庸俗化了。艺术品怎么可以随便这样呢,这是不可以的。一定要把原有实用功能的部分全部去掉。是把它放到“真”的序列里去没错,但是没有把它放在真实关系里面,而是切断了它跟真实的各种联系,用最大的努力去消灭它的实用联想。这是一个基本的关系,这就是功能转换的方式。

一旦功能转换之后,它才跟唯一性发生关联。首先它必须是真的,但真的不一定是跟唯一性建立绝对的联系。然而功能一旦被人为地去掉,把它变成另外一个没有实用性的东西,它就变成非常主观的审美对象或研究对象,人得以借此而想象那个历史。

Affirmation of Poetry 豆瓣

作者:

Judith Balso

译者:

Drew S. Burk

Univocal Publishing

2014

- 7

中国绘画:远古至唐 豆瓣

9.6 (5 个评分)

作者:

[美国] 巫鸿

2022

- 3

◆ 编辑推荐——————————————————————————————————————

突破卷轴画范围,拓展“中国绘画”概念的疆域

改变绘画史叙事模式,重新讲述中国绘画的故事

本书是著名美术史家巫鸿的最新著作,脱胎于《中国绘画三千年》中作者负责撰写的《旧石器时期到唐代》一章,重新梳理结构框架、补充最新的研究成果,全面讲述了从远古时代至唐代末期的早期中国绘画的发展、不同时代绘画的风格和特点。作者在本书中有意识地突破卷轴画的范围,把“中国绘画”的概念扩大,在材料上把彩陶、壁画、屏幛、贴落和其他类型图画都包括进来,以其敏锐的图像分析能力全面理解中国近百年来的考古学成果,改变既有的绘画史叙事模式,呈现出不同时代、不同平面上的不同图像之间的内在勾连。

◆ 内容简介——————————————————————————————————————

·从岩石上的神秘图像,到陶器、建筑上的纹饰与壁画,绘画的二维平面如何产生?

·从陶瓮上的鹳鱼石斧图,到彩绘漆盒上人物与时空交叠的空间性图画,器物表面的写实绘画如何引发了画像的独立?

·楚汉墓葬礼仪艺术展现的第一个绘画高潮如何联系着后世佛教壁画和卷轴画的繁荣发展?

·名家辈出的宫廷艺术与臻于极盛的公共宗教艺术在朝野间的争奇斗艳如何塑造了富有变化和新意的盛唐气象?

在中国绘画三千年的漫长历史中,以唐末为节点的早期绘画担负着开发绘画媒材的宏大历史职责,无名画家的集体创作在日常生活和宗教礼仪环境中扮演着重要的角色,不同于以卷轴画为大宗的后世绘画,考古材料中所反映出的不同时期、地域和画手的风格变化,使得这段绘画史具有了研究方法上的独特性格。

突破卷轴画范围,拓展“中国绘画”概念的疆域

改变绘画史叙事模式,重新讲述中国绘画的故事

本书是著名美术史家巫鸿的最新著作,脱胎于《中国绘画三千年》中作者负责撰写的《旧石器时期到唐代》一章,重新梳理结构框架、补充最新的研究成果,全面讲述了从远古时代至唐代末期的早期中国绘画的发展、不同时代绘画的风格和特点。作者在本书中有意识地突破卷轴画的范围,把“中国绘画”的概念扩大,在材料上把彩陶、壁画、屏幛、贴落和其他类型图画都包括进来,以其敏锐的图像分析能力全面理解中国近百年来的考古学成果,改变既有的绘画史叙事模式,呈现出不同时代、不同平面上的不同图像之间的内在勾连。

◆ 内容简介——————————————————————————————————————

·从岩石上的神秘图像,到陶器、建筑上的纹饰与壁画,绘画的二维平面如何产生?

·从陶瓮上的鹳鱼石斧图,到彩绘漆盒上人物与时空交叠的空间性图画,器物表面的写实绘画如何引发了画像的独立?

·楚汉墓葬礼仪艺术展现的第一个绘画高潮如何联系着后世佛教壁画和卷轴画的繁荣发展?

·名家辈出的宫廷艺术与臻于极盛的公共宗教艺术在朝野间的争奇斗艳如何塑造了富有变化和新意的盛唐气象?

在中国绘画三千年的漫长历史中,以唐末为节点的早期绘画担负着开发绘画媒材的宏大历史职责,无名画家的集体创作在日常生活和宗教礼仪环境中扮演着重要的角色,不同于以卷轴画为大宗的后世绘画,考古材料中所反映出的不同时期、地域和画手的风格变化,使得这段绘画史具有了研究方法上的独特性格。

道在戏谑 豆瓣

作者:

朱良志

2020

- 3

“文人画的真性”(十六册)是研究中国传统绘画的一套书,通过研究元明以来十六位画家,探讨支配文人画发展的根本因素——文人画的真性问题。全书文笔雅致、思虑深远,深具可读性。

作者选择了元代以来的黄公望、倪瓒、恽寿平、八大山人等十六位代表画家,通过其文人画作和艺术人生,全景勾勒文人画的精神世界,探讨文人画的“真性”,并总结划分了中国绘画发展的三个不同阶段:“得势”“得韵”“得性”。《文人画的真性》语言明畅优美,不同于一般艺术史论的专业拗口,深具可读性,作者致力精微却又于细微处见知著,多有拨云见月的妙论。

十六本书中每本讨论一个关键性问题。如通过倪云林讨论“幽绝”;通过文徵明讨论“浅近”;通过陈洪绶讨论“高古”等等。十六本书,十六位画家,十六个观照,合而形成对文人画真性问题的总体阐发,引发对形成文人画的本质因素——人的内在精神气质的关注,富有理论深度和穿透力。

《道在戏谑——徐渭的“墨戏”》为此丛书中的一本。从明代画家徐渭入手,讨论“墨戏”这一文人画中的关键性问题。

作者选择了元代以来的黄公望、倪瓒、恽寿平、八大山人等十六位代表画家,通过其文人画作和艺术人生,全景勾勒文人画的精神世界,探讨文人画的“真性”,并总结划分了中国绘画发展的三个不同阶段:“得势”“得韵”“得性”。《文人画的真性》语言明畅优美,不同于一般艺术史论的专业拗口,深具可读性,作者致力精微却又于细微处见知著,多有拨云见月的妙论。

十六本书中每本讨论一个关键性问题。如通过倪云林讨论“幽绝”;通过文徵明讨论“浅近”;通过陈洪绶讨论“高古”等等。十六本书,十六位画家,十六个观照,合而形成对文人画真性问题的总体阐发,引发对形成文人画的本质因素——人的内在精神气质的关注,富有理论深度和穿透力。

《道在戏谑——徐渭的“墨戏”》为此丛书中的一本。从明代画家徐渭入手,讨论“墨戏”这一文人画中的关键性问题。

古欢 豆瓣

作者:

薛龙春

生活·读书·新知三联书店

2019

- 9

人称“司马小松”的黄易(1744—1802),不仅是书法、篆刻和绘画上成就卓越的艺术家,同时也是清代最重要的金石学家之一。黄易的访碑、拓碑活动,在嘉祥重新发现并就地复建武梁祠;其首屈一指的拓本征集并通过刊布、题跋等等,三十年间,积五千件拓本的收藏,使得他成为乾嘉金石学中最为活跃的关键人物,为后人留下了《小蓬莱阁金石文字》与《小蓬莱阁金石目》等著作。

本书从黄易发现武梁祠入手,展开对乾嘉金石活动的生动记述。在“金石亦时尚”的潮流中,翁方纲、王昶、钱大昕、孙星衍、洪亮吉、瞿中溶、阮元等众多学术精英,散布各处的地方官员与雅嗜金石的布衣学者,各以友朋的身份纷纷登场。

作者以清代金石学家黄易为中心,围绕金石收藏的信息渠道、征集网络、回报方式、藏品的经典化策略,以及金石学共同体的形成等等,重构了乾嘉金石学的社会生态样貌。

封扉书名题字为黄易手迹;封底印章为邓石如铁笔。

本书从黄易发现武梁祠入手,展开对乾嘉金石活动的生动记述。在“金石亦时尚”的潮流中,翁方纲、王昶、钱大昕、孙星衍、洪亮吉、瞿中溶、阮元等众多学术精英,散布各处的地方官员与雅嗜金石的布衣学者,各以友朋的身份纷纷登场。

作者以清代金石学家黄易为中心,围绕金石收藏的信息渠道、征集网络、回报方式、藏品的经典化策略,以及金石学共同体的形成等等,重构了乾嘉金石学的社会生态样貌。

封扉书名题字为黄易手迹;封底印章为邓石如铁笔。

后现代的状况 豆瓣

The Condition of Postmodernity:An Enquiry into the Origins of Cultural Change 所属 作品: 后现代的状况

10.0 (6 个评分)

作者:

[美]戴维·哈维

译者:

阎嘉

商务印书馆

2013

- 10

本书是西方新马克思主义代表人物戴维·哈维新近的力作。全书力图从20世纪晚期资本主义社会的经济转变,即从大规模的流水线生产向小规模、灵活的生产方式转变,来探讨资本主义文化从现代性向后现代性转变的根源。资本主义生产方式的这种转变所导致的文化上的表现,就是人们体验时间和空间方式的改变,是新一轮的“时空压缩”,造成了一个在文化特征上的“拼贴社会”。作者认为,这种变化只是资本主义生产方式与文化的一种转移,而不是一个全新的社会的岀现。

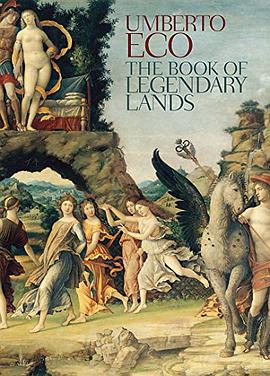

The Book of Legendary Lands 豆瓣

所属 作品: 異境之書

作者:

Umberto Eco

译者:

Alastair McEwen

MacLehose Press

2015

- 9

Writing and Authority in Early China 豆瓣

所属 作品: Writing and Authority in Early China

作者:

Mark Edward Lewis

State University of New York Press

1999

- 3

This book traces the evolving uses of writing to command assent and obedience in early China, an evolution that culminated in the establishment of a textual canon as the foundation of imperial authority. Its central theme is the emergence of this body of writings as the textual double of the state, and of the text-based sage as the double of the ruler. The book examines the full range of writings employed in early China, such as divinatory records, written communications with ancestors, government documents, the collective writings of philosophical and textual traditions, speeches attributed to historical figures, chronicles, verse anthologies, commentaries, and encyclopedic compendia. Lewis shows how these writings served to administer populations, control officials, form new social groups, invent new models of authority, and create an artificial language whose mastery generated power and whose graphs became potent objects. Writing and Authority in Early China traces the enterprise of creating a parallel reality within texts that depicted the entire world. These texts provided models for the invention of a world empire, and one version ultimately became the first state canon of imperial China. This canon served to perpetuate the dream and the reality of the imperial system across the centuries.

空间与地方 豆瓣

Space and Place : The Perspective of Experience 所属 作品: 空间与地方

9.1 (11 个评分)

作者:

段义孚

译者:

王志标

中国人民大学出版社

2017

- 2

本书阐述了场所与空间的概念及其相互关系,这是一个完全不同的文化的、经验的观点。作者认为,一个地方依赖于空间从一个地方向另外一个地方的移动,而空间依赖于地方从一个地方向另一个地方移动。因此,他们是相互依赖的。然后作者加入了时间,描述了地方、空间和时间这三者是如何的相互作用的。书中阐明了无论我们源自哪里,我们的所处的文化是如何的深入地影响着我们对于地方、空间和时间的理解。

当代欧美身体研究批评 豆瓣

作者:

欧阳灿灿

2015

- 5

《当代欧美身体研究批评》是目前为止国内对欧美身体研究较为系统和完整的分析与评述,不仅对欧美身体研究的核心内容进行了梳理,还论述了欧美身体观念的发展史、身体研究的理论资源及其发展史、身体为何会成为一个问题、身体研究为何会出现、身体研究所针对的主要问题等。在此基础上,还把欧美身体问题置于中西比较视野中,辨明了欧美身体观念与中国传统身体观念的异同以及各自所产生的哲学文化背景。《当代欧美身体研究批评》运用了跨学科的研究方法,研究视野非常开阔,跨越了哲学、文学、文艺理论、艺术等学科领域,兼具对中西文学文本的深入解读。在阐述欧美身体理论的同时,初步思考了与此相关的中国问题,由此不仅凸显了欧美身体研究的特点,而且有利于推动中西身体理论的学术交流和对话。《当代欧美身体研究批评》虽为学术著作,但行文平易晓畅,所探讨的许多论题既有学术性,也是人们感兴趣的通俗话题,兼具学理性与可读性。

刘擎西方现代思想讲义 豆瓣 Goodreads 谷歌图书

9.0 (155 个评分)

作者:

刘擎

新星出版社

2021

- 1

◎奇葩说导师、得到App课程主理人刘擎讲透西方思想史

◎马东、罗振宇、陈嘉映、施展等倾情推荐

◎邀请你穿越时空,与19位闪烁着光芒的思想家对话

◎来一次思想的碰撞、一场观念的探险

人生的意义,人们向往的自由和公平的价值,人类文明的复杂冲突与未来趋势……这些让你困惑的大小问题,过去也困扰过韦伯、尼采、萨特等杰出的头脑。他们尽最大努力做出阐释,为后人提供了宝贵的思想标识。在这部讲义里,刘擎介绍了现代视域下的19位思想大家,广泛而系统地讨论工具理性的利 弊,如何面对虚无主义,消费主义对人的异化,财富分配的公平正义和全球化等议题。思想不惑,精神明亮。你将在这19位大家的生平故事中,理解他们建构思想大厦的地基与框架。你还会在思想大厦之上,直面个人生活和社会公共领域的诸多难题,收获审慎而真诚的回答。

◎马东、罗振宇、陈嘉映、施展等倾情推荐

◎邀请你穿越时空,与19位闪烁着光芒的思想家对话

◎来一次思想的碰撞、一场观念的探险

人生的意义,人们向往的自由和公平的价值,人类文明的复杂冲突与未来趋势……这些让你困惑的大小问题,过去也困扰过韦伯、尼采、萨特等杰出的头脑。他们尽最大努力做出阐释,为后人提供了宝贵的思想标识。在这部讲义里,刘擎介绍了现代视域下的19位思想大家,广泛而系统地讨论工具理性的利 弊,如何面对虚无主义,消费主义对人的异化,财富分配的公平正义和全球化等议题。思想不惑,精神明亮。你将在这19位大家的生平故事中,理解他们建构思想大厦的地基与框架。你还会在思想大厦之上,直面个人生活和社会公共领域的诸多难题,收获审慎而真诚的回答。