城市史

无墙之城 豆瓣

8.4 (5 个评分)

作者:

侯 深 著

四川人民出版社

2021

- 4

◇美国城市的核心意象是什么?

◇激进的城市如何与诗意的自然共存?

◇巨型城市的发展带给人类怎样的未来?

◇“购买自然”能否消弭城市发展中的“生态悖论”?

◇“赌城”拉斯维加斯能否摆脱沙漠带来的“生态陷阱”?

◇美国环境改革如何帮助“钢都”匹兹堡实现两次复兴?

【编辑推荐】

本书以美国历史上的城市与自然之关系为研究视角

梳理了美国城市环境史沉寂、转向、发展的详细过程

捕捉了自然力量形塑城市形态和个体思想的历史时刻

考察了城市环境史的发展趋势、现有成就以及存在的问题

深刻认识到孵化指导城市走出其“生态悖论”的新思想之迫切性

总结了“无墙之城”为核心意象的美国城市的形成与发展、困境与使命

【内容简介】

《无墙之城:美国历史上的城市与自然》为“论世衡史”系列的其中一册,以美国历史上的城市发展及其与自然的关系为研究视角,探讨了“无墙之城”为核心意象的美国城市的形成与发展、困境与使命。兴起于20世纪60年代的美国城市史学经历了数十年发展之后,现已渐趋式微,然而如果从另一角度考察美国城市史学的发展,我们可以发现其研究领域更为细化并且同其他的史学分支学科相结合后展现出新的生机。在这些新生学科中,城市环境史的研究方兴未艾,在美国史学界产生了巨大影响。本书试图梳理城市环境史将自然与城市在历史背景下进行结合的详细过程,捕捉最寻常又最持久的自然力量如何形塑了城市的形态和个体的思想,通过对该领域的发展趋势、所取得的成就以及存在的问题的详细考察,并深刻认识到孵化指导城市走出其“生态悖论”的新思想的迫切性和必要性,总结了“无墙之城”为核心意象的美国城市的形成与发展、困境与使命。

◇激进的城市如何与诗意的自然共存?

◇巨型城市的发展带给人类怎样的未来?

◇“购买自然”能否消弭城市发展中的“生态悖论”?

◇“赌城”拉斯维加斯能否摆脱沙漠带来的“生态陷阱”?

◇美国环境改革如何帮助“钢都”匹兹堡实现两次复兴?

【编辑推荐】

本书以美国历史上的城市与自然之关系为研究视角

梳理了美国城市环境史沉寂、转向、发展的详细过程

捕捉了自然力量形塑城市形态和个体思想的历史时刻

考察了城市环境史的发展趋势、现有成就以及存在的问题

深刻认识到孵化指导城市走出其“生态悖论”的新思想之迫切性

总结了“无墙之城”为核心意象的美国城市的形成与发展、困境与使命

【内容简介】

《无墙之城:美国历史上的城市与自然》为“论世衡史”系列的其中一册,以美国历史上的城市发展及其与自然的关系为研究视角,探讨了“无墙之城”为核心意象的美国城市的形成与发展、困境与使命。兴起于20世纪60年代的美国城市史学经历了数十年发展之后,现已渐趋式微,然而如果从另一角度考察美国城市史学的发展,我们可以发现其研究领域更为细化并且同其他的史学分支学科相结合后展现出新的生机。在这些新生学科中,城市环境史的研究方兴未艾,在美国史学界产生了巨大影响。本书试图梳理城市环境史将自然与城市在历史背景下进行结合的详细过程,捕捉最寻常又最持久的自然力量如何形塑了城市的形态和个体的思想,通过对该领域的发展趋势、所取得的成就以及存在的问题的详细考察,并深刻认识到孵化指导城市走出其“生态悖论”的新思想的迫切性和必要性,总结了“无墙之城”为核心意象的美国城市的形成与发展、困境与使命。

历史与空间 豆瓣

作者:

杨宇振

重庆大学出版社

2018

- 10

重庆有根深蒂固的“土性”、坚韧的“地方性”。这一特性是由其在总体里“封闭中的开放”的格局所决定。给人以巨大差异的城市情感体验,是重庆城现代化过程中的“奇幻”特质。对于深在内陆的重庆,是否有可能超越历久的双元结构,一种历史过程形成的稳定结构,从自身的历史与文化的积淀,从更广的空间与时间,从世界的范围与世界史的视野来检讨重庆的未来,是一个基本问题,一个反思现代性的问题。

“从19世纪中期开始,陆续有许多外来者途经或者驻寓重庆,留下大量文字、图画和照片。它们从另外的角度共同拼帖和建构,也镜像了重庆城的转变。它们建造了一座令人遐想和可以漫步其间的想象之城,一个有待后人重新再建构的想象之城。

本书利用历史文献、数据、旅行记录、地图和影像,探讨晚清重庆城的人口构成与空间结构、民初重庆城市启动现代化的条件、空间划界、现代化的进程与问题、卢作孚的现代化实践、晚清到民国不同阶段重庆城的感知与经验等。

“从19世纪中期开始,陆续有许多外来者途经或者驻寓重庆,留下大量文字、图画和照片。它们从另外的角度共同拼帖和建构,也镜像了重庆城的转变。它们建造了一座令人遐想和可以漫步其间的想象之城,一个有待后人重新再建构的想象之城。

本书利用历史文献、数据、旅行记录、地图和影像,探讨晚清重庆城的人口构成与空间结构、民初重庆城市启动现代化的条件、空间划界、现代化的进程与问题、卢作孚的现代化实践、晚清到民国不同阶段重庆城的感知与经验等。

刺桐城 豆瓣

逝去的繁荣

5.3 (6 个评分)

作者:

王铭铭

生活·读书·新知三联书店

2018

- 4

本书以滨海城市泉州为对象,考察了其从公元三世纪北方汉人南下入闽的初期阶段,到1949年之间一部漫长的区域史和城市发展史,实为一部内容丰瞻的“泉州传”。作者用历史人类学的方法,综合了地方文史研究、施坚雅的经济空间理论及克拉克的区域网络史分析,对泉州城的兴起、成熟、兴盛和衰落,做了线索性的宏观铺陈,并重点分析了泉州在宋元时代文化多元主义影响下的迅速发展和商贸繁盛,以及明清以来在本土主义意识形态及西方帝国主义势力的双重压力下出现的权力、经济与文化的转型。

作者通过自下而上地叙述一个地方的历史转型,一方面揭示域外与本土交错关系下泉州的“古今之变”,说明其演变过程是在家庭、地方社会、国家与更大空间范围的世界之间互动的历史产物;另一方面借助历史学和人类学的辩证,对主流的进化史观、民族国家叙事和世界史叙事提出不同的看法,从而为反思支配历史叙述的观念形态开辟了一条新的路径。

本书初版于1999年,原名《逝去的繁荣》。此次再版,作者加写了近两万字的“再版自序”,并更改书名为《刺桐城》。

作者通过自下而上地叙述一个地方的历史转型,一方面揭示域外与本土交错关系下泉州的“古今之变”,说明其演变过程是在家庭、地方社会、国家与更大空间范围的世界之间互动的历史产物;另一方面借助历史学和人类学的辩证,对主流的进化史观、民族国家叙事和世界史叙事提出不同的看法,从而为反思支配历史叙述的观念形态开辟了一条新的路径。

本书初版于1999年,原名《逝去的繁荣》。此次再版,作者加写了近两万字的“再版自序”,并更改书名为《刺桐城》。

城市发展史 豆瓣

The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects

9.2 (5 个评分)

作者:

[美国] 刘易斯·芒福德

译者:

倪文彦

/

宋俊岭

中国建筑工业出版社

1989

- 10

本书是美国著名的城市理论家、社会哲学家刘易斯.芒福德的重要著作之一,着重从人文科学的角度系统地阐述了城市的起源和发展,并展望了远景。内容包括:史前的城市,城市在美索不达米亚的诞生,古埃及城市,古希腊-罗马城市,中世纪的基督教、巴洛克和商业城市,近代和现代工业城市。作者从 政治、经济、文化、宗教、社会、城市规划等多方面综合地研究了城市发展史,并对今后城市发展提出了战略性意见。本书可供从事政治、经济、文化、历史、社会发展战略研究、城市地理、城市规划与建筑、城市管理等工作者研究参考,也可供有关大专院校师生阅读参考。本书史料丰富,为提高实用性,书后编了中文索引,便于读者检索。

文化殖民与都市空间 豆瓣

作者:

王升远

生活·读书·新知三联书店

2017

明治维新以降,日本各界人士出于各种不同目的纷纷来华访游,文化人是其中一个庞大且重要的群体。至1945 年日本战败,他们创作的中国题材游记超过450种,此外还有大 量各种题材涉华作品。日本文化人怀着何种目的来华,在那些与近代日本国家、日本人的存在方式有着各种复杂关联的中国都市 中,如何书写近现代的中国甚至直接/间接参与对华行动,与日本作为侵略者“闯入”中国有何种内在联系等,都是中日文学关系研究领域尚未厘清的问题。以都市空间为视角,1937年日本发动的全面侵华战争使幕末以降上海之于日本人的“近代”意义随之消散,继起成为意义的则是北京。1937—1945年,北京沦陷成为日本所谓“东亚建设的基地”,日本文学中北京题材创作陡增;这一“东洋”身份与中国政治文化语境中的中华故都、首都南迁背景下的文化古都三重身份交错,使北京在日本文学中的书写呈现出多维交杂的状态。

显微镜下的成都 豆瓣

6.6 (7 个评分)

作者:

王笛

上海人民出版社

2020

- 7

★一只四川蟋蟀,远离故乡,“在乡愁者的心窝”,唱了近30年的歌

★数十年心血构筑迷人微观世界,百年川地历史讲述“另一个中国”

★收录全新未刊访谈,选入数十幅珍贵插图,麻将研究首次结集出版

★作者五次校订,历时三载成书,精选精编

本书是著名历史学家、中国微观史研究代表人物王笛教授30年作品精粹。全书以四川地区四个特殊的历史/文化现象街头、茶馆、袍哥、麻将作为具体个案,将目光投注在小贩、茶客、堂倌、瓮子匠、 普通市民等小人物的身上,通过档案、口述史、地方志、小说、竹枝词、调查、新闻报道、图片等多种资料,还原了四川,尤其是成都地区的日常生活记忆,细致入微地绘制了一幅中国腹地大众公共生活的生动画卷。通过这种有情的叙事史,人们得以真正深入不同于沿海、华中等城市的“另一个中国”,发现普通民众充满活力的生活世界及其顽强的文化延续性。

———————————————————————

★升华乡愁的解法,书写有情的正史——

赋予历史研究以情感、血肉和文学性,笔调动人。

★从成都观察“另一个中国”——

将成都作为内陆城市的样本,考察其特殊的社会转型过程和传统文化的延续性,观察不同于北京、上海、汉口或广州等沿海、华北及华中城市的“另一个中国”。

★刻画小人物元气淋漓的日常生活世界——

将小贩、堂倌、茶客、瓮子匠等无名之辈的鲜活生命写入历史舞台,再现长期为人忽略的下层民众生活。

★见微知著,由公共生活的常变兴衰,揭地方与国家的张力和互动——

聚焦街头、茶馆、袍哥、麻将这些具体而微的物质空间和文化现象,呈现它们在成都百年来所经历的衰落与复兴,由此重新思考地方与国家的关系问题。

★史料丰富扎实,视野广阔——

钩沉档案、小说、竹枝词、地方志、口述史,综合中日美三国文献。

★图像证史,栩栩如生——

收录数十幅珍贵图片资料,大部分均首次作为史料披露及使用。图文并茂,使一个西南内陆地区的文化风貌跃然纸上。

★结构缜密,层层递进,清晰勾勒微观史学的发展路径——

正文各部分体现了作者趋于微观、偏向叙事的史学研究路径,而附录部分则收录了作者较为宏观、具有计量史学色彩的早期研究。这不仅勾勒了作者的个人学术转向过程,也是中国社会史、城市史、文化史研究在过去30年发展路径的缩影。

★数十年心血构筑迷人微观世界,百年川地历史讲述“另一个中国”

★收录全新未刊访谈,选入数十幅珍贵插图,麻将研究首次结集出版

★作者五次校订,历时三载成书,精选精编

本书是著名历史学家、中国微观史研究代表人物王笛教授30年作品精粹。全书以四川地区四个特殊的历史/文化现象街头、茶馆、袍哥、麻将作为具体个案,将目光投注在小贩、茶客、堂倌、瓮子匠、 普通市民等小人物的身上,通过档案、口述史、地方志、小说、竹枝词、调查、新闻报道、图片等多种资料,还原了四川,尤其是成都地区的日常生活记忆,细致入微地绘制了一幅中国腹地大众公共生活的生动画卷。通过这种有情的叙事史,人们得以真正深入不同于沿海、华中等城市的“另一个中国”,发现普通民众充满活力的生活世界及其顽强的文化延续性。

———————————————————————

★升华乡愁的解法,书写有情的正史——

赋予历史研究以情感、血肉和文学性,笔调动人。

★从成都观察“另一个中国”——

将成都作为内陆城市的样本,考察其特殊的社会转型过程和传统文化的延续性,观察不同于北京、上海、汉口或广州等沿海、华北及华中城市的“另一个中国”。

★刻画小人物元气淋漓的日常生活世界——

将小贩、堂倌、茶客、瓮子匠等无名之辈的鲜活生命写入历史舞台,再现长期为人忽略的下层民众生活。

★见微知著,由公共生活的常变兴衰,揭地方与国家的张力和互动——

聚焦街头、茶馆、袍哥、麻将这些具体而微的物质空间和文化现象,呈现它们在成都百年来所经历的衰落与复兴,由此重新思考地方与国家的关系问题。

★史料丰富扎实,视野广阔——

钩沉档案、小说、竹枝词、地方志、口述史,综合中日美三国文献。

★图像证史,栩栩如生——

收录数十幅珍贵图片资料,大部分均首次作为史料披露及使用。图文并茂,使一个西南内陆地区的文化风貌跃然纸上。

★结构缜密,层层递进,清晰勾勒微观史学的发展路径——

正文各部分体现了作者趋于微观、偏向叙事的史学研究路径,而附录部分则收录了作者较为宏观、具有计量史学色彩的早期研究。这不仅勾勒了作者的个人学术转向过程,也是中国社会史、城市史、文化史研究在过去30年发展路径的缩影。

营国 豆瓣

Design of the ancient Chinese state: the hierarchy and principles of the built environment in central China before the eastern Han dynasty

作者:

王鲁民

同济大学出版社

2017

- 10

如果有人说,多数人是“右撇子”这件事对中国传统聚落主导元素的组织和聚落的景观格局产生过关键性的影响,恐怕你会觉得是信口开河。

可事实确实如此!故事当然要从原始社会说起……

在姜寨,“大房子”应该是举行各种祭祀活动的主场,燔烧是祭祀活动不可缺少的手段——燔烧薪柴是古代祭天之礼,“帝”的本义就是积柴燔烧以祭祀上方的神灵——火塘是中国传统的祭祀活动中的关键性要素。”而这竟与后来西方森佩尔的建筑四要素之一——火塘的理论,不谋而合。

随着供品尺寸变大,考虑到木结构建筑的安全性,也随着对上帝或者天的祭祀最终成为最高规格的祭祀活动,需要燔烧大尺寸的祭品的祭天活动最终搬出明堂势在必然。在明堂之外进行的祭天仪式选择了体量崇隆的坛祭的方式——天坛的祭祀形式源来已久……

“考古发掘表明,当时殷人的首都并非人口高度聚集、建设地段紧密联属的统一建设地段,而是由一系列独立的族邑和手工作坊区松散地拼合而成京畿地带。”王都周围的族邑稀疏区的尺寸竟然与农耕人员在指定时间内返回聚落相对密集区从而参加防御有关……

拨开重重时空界限,带您寻根华夏文明景观秩序的营造……

本书通过探讨东汉以前中国传统文化核心区聚落主导元素的设置与城池构形规则,明堂、宗庙、社祀等中国传统聚落主导元素的产生与变迁,都城或京畿地区的人口聚集与防御组织,不同时段都城空间与轴线构成的主要特征等,揭示相应时期国家的权力结构及权力重心的转变在聚落设施、空间、形态上的表达,试图勾勒相应时期地域乃至国家景观秩序的基本特征,并力图形成一个相对连续的、立体的聚落景观变迁史框架。

可事实确实如此!故事当然要从原始社会说起……

在姜寨,“大房子”应该是举行各种祭祀活动的主场,燔烧是祭祀活动不可缺少的手段——燔烧薪柴是古代祭天之礼,“帝”的本义就是积柴燔烧以祭祀上方的神灵——火塘是中国传统的祭祀活动中的关键性要素。”而这竟与后来西方森佩尔的建筑四要素之一——火塘的理论,不谋而合。

随着供品尺寸变大,考虑到木结构建筑的安全性,也随着对上帝或者天的祭祀最终成为最高规格的祭祀活动,需要燔烧大尺寸的祭品的祭天活动最终搬出明堂势在必然。在明堂之外进行的祭天仪式选择了体量崇隆的坛祭的方式——天坛的祭祀形式源来已久……

“考古发掘表明,当时殷人的首都并非人口高度聚集、建设地段紧密联属的统一建设地段,而是由一系列独立的族邑和手工作坊区松散地拼合而成京畿地带。”王都周围的族邑稀疏区的尺寸竟然与农耕人员在指定时间内返回聚落相对密集区从而参加防御有关……

拨开重重时空界限,带您寻根华夏文明景观秩序的营造……

本书通过探讨东汉以前中国传统文化核心区聚落主导元素的设置与城池构形规则,明堂、宗庙、社祀等中国传统聚落主导元素的产生与变迁,都城或京畿地区的人口聚集与防御组织,不同时段都城空间与轴线构成的主要特征等,揭示相应时期国家的权力结构及权力重心的转变在聚落设施、空间、形态上的表达,试图勾勒相应时期地域乃至国家景观秩序的基本特征,并力图形成一个相对连续的、立体的聚落景观变迁史框架。

黑暗之城 豆瓣

9.6 (38 个评分)

作者:

Greg Girard

/

Ian Lambot

译者:

林立偉

/

朱一心

中華書局、圓桌精英

2015

- 8

傳說中的「三不管」地帶九龍城寨,是一個傳說,是一個謎……

有將近五十年,九龍城寨這個奇特社群是位於香港中心地帶的黑暗世界。城寨沒有法律、漠視基本服務、規劃條例或建築標準,但它不但繼續存在,而且蓬勃發展。但是,在英國、中國和香港政府「三不管」的情況下,這種地方怎麼能存在於一個現代城市之中?誰會在那裏生活?為什麼?

《黑暗之城:九龍城寨的日與夜》不但收錄具份量的歷史篇章,更有俯拾皆是的精彩照片、繪畫、地圖和城寨街坊的口述故事,詳細地探討1945至1990年間城寨的急遽發展,同時研究它過去的黑暗面。城寨總給人詭異和神秘之感,是源於許多關於它的謬見,此書也會道出這些謬見背後的真相。

九龍城寨,是一個逝去的地方,在巔峰時期,曾是三萬五千多人的家,而且至今仍是世人所知人口最稠密的社區,城寨清拆二十年多後,《黑暗之城:九龍城寨的日與夜》記錄了城寨的黃金歲月與消亡,與讀者一同重新思考和認識九龍城寨這個空間和生活其中的不平凡社群,為他們留下獨特的城寨印記,撿拾城寨的凋零與茂盛。

有將近五十年,九龍城寨這個奇特社群是位於香港中心地帶的黑暗世界。城寨沒有法律、漠視基本服務、規劃條例或建築標準,但它不但繼續存在,而且蓬勃發展。但是,在英國、中國和香港政府「三不管」的情況下,這種地方怎麼能存在於一個現代城市之中?誰會在那裏生活?為什麼?

《黑暗之城:九龍城寨的日與夜》不但收錄具份量的歷史篇章,更有俯拾皆是的精彩照片、繪畫、地圖和城寨街坊的口述故事,詳細地探討1945至1990年間城寨的急遽發展,同時研究它過去的黑暗面。城寨總給人詭異和神秘之感,是源於許多關於它的謬見,此書也會道出這些謬見背後的真相。

九龍城寨,是一個逝去的地方,在巔峰時期,曾是三萬五千多人的家,而且至今仍是世人所知人口最稠密的社區,城寨清拆二十年多後,《黑暗之城:九龍城寨的日與夜》記錄了城寨的黃金歲月與消亡,與讀者一同重新思考和認識九龍城寨這個空間和生活其中的不平凡社群,為他們留下獨特的城寨印記,撿拾城寨的凋零與茂盛。

南京传 豆瓣

6.5 (10 个评分)

作者:

叶兆言

译林出版社

2019

- 8

春归秣陵树,人老建康城。

作为一位公认的文章大家,叶兆言对他写了四十年的南京有着独特理解。

南京为他提供了一个讲述中国历史的平台,它不断被破坏、被伤害,又不断重生、发展;它在每一个历史转折点上都浓墨重彩,又以失意者退场;它清晰地展现了中国历史的沧桑。

在这部集其四十年写作大成的《南京传》中,叶兆言以史为纲爬梳剔抉南京历史:从公元211年孙权迁治秣陵,到1949年百万雄师过大江,历经东吴霸业、六朝金粉、南唐偏安、明清隆替、民国风云,南京如何一步步走来?秣陵、建业、石头城、建康,南京的古名称有何历史意义?从竹篱笆到明城墙,城市建制怎样演变?孙权、萧衍、李白、颜真卿、李煜、王安石、辛弃疾、朱元璋、朱棣、利玛窦、张之洞、孙中山,这些人物在南京留下怎样不朽的传奇?……

叶兆言南京人立南京传,文学家亦史学家,“透过南京这扇窗户看中国历史”,抽丝剥茧、细细道来。在这里,南京不仅是一个叙事空间,更是一个极目远方的平台,而《南京传》,也可以看作是一部以南京为基点的中国史。

作为一位公认的文章大家,叶兆言对他写了四十年的南京有着独特理解。

南京为他提供了一个讲述中国历史的平台,它不断被破坏、被伤害,又不断重生、发展;它在每一个历史转折点上都浓墨重彩,又以失意者退场;它清晰地展现了中国历史的沧桑。

在这部集其四十年写作大成的《南京传》中,叶兆言以史为纲爬梳剔抉南京历史:从公元211年孙权迁治秣陵,到1949年百万雄师过大江,历经东吴霸业、六朝金粉、南唐偏安、明清隆替、民国风云,南京如何一步步走来?秣陵、建业、石头城、建康,南京的古名称有何历史意义?从竹篱笆到明城墙,城市建制怎样演变?孙权、萧衍、李白、颜真卿、李煜、王安石、辛弃疾、朱元璋、朱棣、利玛窦、张之洞、孙中山,这些人物在南京留下怎样不朽的传奇?……

叶兆言南京人立南京传,文学家亦史学家,“透过南京这扇窗户看中国历史”,抽丝剥茧、细细道来。在这里,南京不仅是一个叙事空间,更是一个极目远方的平台,而《南京传》,也可以看作是一部以南京为基点的中国史。

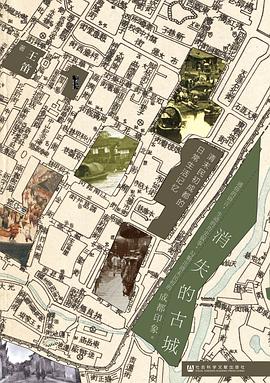

消失的古城 豆瓣

5.8 (6 个评分)

作者:

王笛

社会科学文献出版社

2019

- 1

“我喜欢过去大慈寺后面的和尚街的味道,但是现在那里变成太古里了。”一百多年的现代化和城市革命带来了便利,也带走了古城成都的风貌,地方文化的消失是不可逆转的趋势。好在,我们可以通过撰写历史来找回这座城市的记忆。

《消失的古城》提供了丰富的人们日常生活的细节,讲述了成都这座城市从传统生活到进入现代的故事。它为我们精心描绘了听戏、泡茶馆、逛庙会、节日庆典、街头政治、改良与革命等活动,以及乞丐、苦力、小贩、工匠、挑水夫、算命先生、剃头匠等各种身份的人,在这座城市中为生活而挣扎。

本书从微观史的角度,以通俗、生动的语言,让我们看到成都历史、文化和日常生活的变迁,并留下深刻的思考。

《消失的古城》提供了丰富的人们日常生活的细节,讲述了成都这座城市从传统生活到进入现代的故事。它为我们精心描绘了听戏、泡茶馆、逛庙会、节日庆典、街头政治、改良与革命等活动,以及乞丐、苦力、小贩、工匠、挑水夫、算命先生、剃头匠等各种身份的人,在这座城市中为生活而挣扎。

本书从微观史的角度,以通俗、生动的语言,让我们看到成都历史、文化和日常生活的变迁,并留下深刻的思考。

北平历史地理 豆瓣

An Historical Geography of Peiping

9.2 (5 个评分)

作者:

侯仁之

译者:

邓辉

/

申雨平

…

外语教学与研究出版社

2013

- 11

《北平历史地理》是侯仁之1949年于英国利物浦大学完成的博士论文。作者在本书中开创性地运用了现代历史地理学的方法,强调自然地理与人文地理分析相结合,文献研究与田野考察相结合,对北京城的兴起和发展变迁史做了详细的考证和精辟的阐释。

《北平历史地理》是中国历史地理学界第一部 关于城市历史地理研究的专著,无论是在侯仁之个人的学术发展历程中,还是在中国历史地理学发展史上均具有重要的标志作用,于今天的城市规划与保护,也仍然具有重要的参考价值。

本书为《北平历史地理》首次译为中文出版。书中含54 幅地图,全部为作者亲手所绘。为呈现地图原貌,全书采用四色印刷。随书附侯仁之先生手绘《元通惠河图》、手书《北京都市地理》(狱中腹稿)。后者为首次发表。

《北平历史地理》是中国历史地理学界第一部 关于城市历史地理研究的专著,无论是在侯仁之个人的学术发展历程中,还是在中国历史地理学发展史上均具有重要的标志作用,于今天的城市规划与保护,也仍然具有重要的参考价值。

本书为《北平历史地理》首次译为中文出版。书中含54 幅地图,全部为作者亲手所绘。为呈现地图原貌,全书采用四色印刷。随书附侯仁之先生手绘《元通惠河图》、手书《北京都市地理》(狱中腹稿)。后者为首次发表。

世界伟大城市的保护 豆瓣

10.0 (5 个评分)

作者:

[美] 安东尼·滕

译者:

郝笑丛

清华大学出版社

2014

- 8

作者进行的是专业视角的“公共话语”表述,主要涉及对世界历史文化名城保护历史的叙述,尤其是20世纪现代观念主导下的城市再造历史反思,认为20世纪是对历史名都进行大规模“破坏”的世纪,其中罗马的历史、经验与教训最值得强调和总结。也就是说目前在世界范围内进行的现代化,甚至现代城市保护运动,在许多方面实际上是在破坏这些历史城市的历史资源,而城市的更新实在是一项异常艰巨的工作,所谓成功的发达国家,也没有“成功”的经验。

全书分“保护伦理的觉醒”、“城市中保护的文化”和“保护伦理的扩展”三个部分,分别从现代都市保护理念产生的历史、现状分析和成功个案分析等角度,对22座世界著名历史城市进行了多视角、全方位的观察和研究。

全书分“保护伦理的觉醒”、“城市中保护的文化”和“保护伦理的扩展”三个部分,分别从现代都市保护理念产生的历史、现状分析和成功个案分析等角度,对22座世界著名历史城市进行了多视角、全方位的观察和研究。

中国古代都城制度史研究 豆瓣

作者:

杨宽

上海人民出版社

2016

- 7

《杨宽著作集:中国古代都城制度史研究》以文献资料结合丰富的考古发掘成果,并经过许多次的实地考察,系统地研究论证了中国古代都城及其制度的发展演变 , 其中多所创见。作者认为先秦到唐代是实行封闭式都城制度的历史阶段,在西汉、东汉之际,都城制度发生了一次重大变化,整个都城的格局由“坐西朝东”变为“坐北朝南”,在唐宋之际,都城制度发生了又一次更大的变化,即由封闭式变成了开放式。这是由都城人口的急剧增长、社会经济的发展而引起的变化。《杨宽著作集:中国古代都城制度史研究》对中国古代都城都作了详细的考察研究,并配以大量的图片资料以资说明。

中世纪的城市 豆瓣

8.2 (17 个评分)

作者:

(比利时)亨利·皮雷纳

译者:

陈国樑

商务印书馆

2006

- 7

本书是比利时历史学家亨利·皮雷纳重要的中世纪城市史著作。1925年首次在美国以英文出版。作者将“城堡论”与“市场论”相结合,认为城市是商人围绕设防地点——城镇和城堡——的聚居地,在城市起源问题上立一家之言,颇具影响。

中世纪城市的起源问题在19世纪及20世纪初曾引起西方历史学家很大的注意,提出了很多理论:如“罗马城市论”、“世袭领地论”、“马尔克论”、“城堡论”与“市场论”等。亨利·皮雷纳(Henri Pirenne)将“城堡论”与“市场论”相结合,认为城市是商人围绕设防地点——城镇和城堡——的聚居地,立一家之言,颇具影响。

中世纪城市的起源问题在19世纪及20世纪初曾引起西方历史学家很大的注意,提出了很多理论:如“罗马城市论”、“世袭领地论”、“马尔克论”、“城堡论”与“市场论”等。亨利·皮雷纳(Henri Pirenne)将“城堡论”与“市场论”相结合,认为城市是商人围绕设防地点——城镇和城堡——的聚居地,立一家之言,颇具影响。

东京梦华录笺注(上下) 豆瓣

作者:

宋·孟元老

译者:

伊永文 笺注

中华书局

2006

- 8

《东京梦华录笺注(套装全2册)(竖排繁体)》主要讲述了:东京梦华录问世于南宋绍兴十七年(一一四七),从其书自序得知,作者为孟元老,但生平不详。清时,开封老儒常茂俫提出孟元老即为主持修筑艮狱的户部侍郎孟揆。此说曾被邓之诚先生认为读书不足而予批评。一九八O年,孔宪易先生沿(龙衣)常茂俫之思路,考据孟元老为北宋末年供职于开封凌的孟钺。孔氏证据揣测成分较多,成立较难。余以为不必坐孟元老为孟钺,疑元老取宋人常见名字为托名,其人或为孟姓贵胄子弟,或为浪迹京城出上入下书会先生,记録风士,以使人追忆故都之乐为要,遂锓木以度之。

东京梦华录问世不久,南宋的许多学者就模仿其体列,续作此类著作,如灌圃耐得翁都城纪胜、西湖老人繁胜录、吴自牧梦梁录、周密武林旧事。自此以后,元有陶宗仪元氏掖庭记、费着刿华纪廲谱、刘一清钱塘遗事。

东京梦华录问世不久,南宋的许多学者就模仿其体列,续作此类著作,如灌圃耐得翁都城纪胜、西湖老人繁胜录、吴自牧梦梁录、周密武林旧事。自此以后,元有陶宗仪元氏掖庭记、费着刿华纪廲谱、刘一清钱塘遗事。

中国古代都城制度史 豆瓣

作者:

杨宽

上海人民出版社

2006

- 10

本书“专题史系列”之一。 本书以文献资料结合丰富的考古发掘成果 , 并经过许多次的实地考察 , 系统地研究论证了中国古代都城及其制度的发展演变 , 其中多所创见。作者认为先秦到唐代是实行封闭式都城制度的历史阶段 , 在西汉、东汉之际 , 都城制度发生了一次重大变化 , 整个都城的格局由 “ 坐西朝东 “ 变为 “ 坐北朝南 “, 在唐宋之际 , 都城制度发生了又一次更大的变化 , 即由封闭式变成了开放式。这是由都城人口的急剧增长、社会经济的发展而引起的变化。本书对中国古代都城都作了详细的考察研究 , 并配以大量的图片资料以资说明。

唐宋都城社会结构研究 豆瓣

作者:

宁欣

2009

- 11

该书研究的时间框架大体以唐为主,延伸到五代和宋,空间框架以唐长安为中心,以洛阳为辅,以两宋都城开封和临安作为参照,寻访从唐初到南宋五六百年间的都城经济社会变化的点与线。主要围绕对唐宋都城社会变迁的思考、对都城空间与经济社会关系的再认识、流动人口与人口流动对都城经济社会的影响、审视市场与都城社会的新视角、笔记小说与城市社会五个方面展开论述。