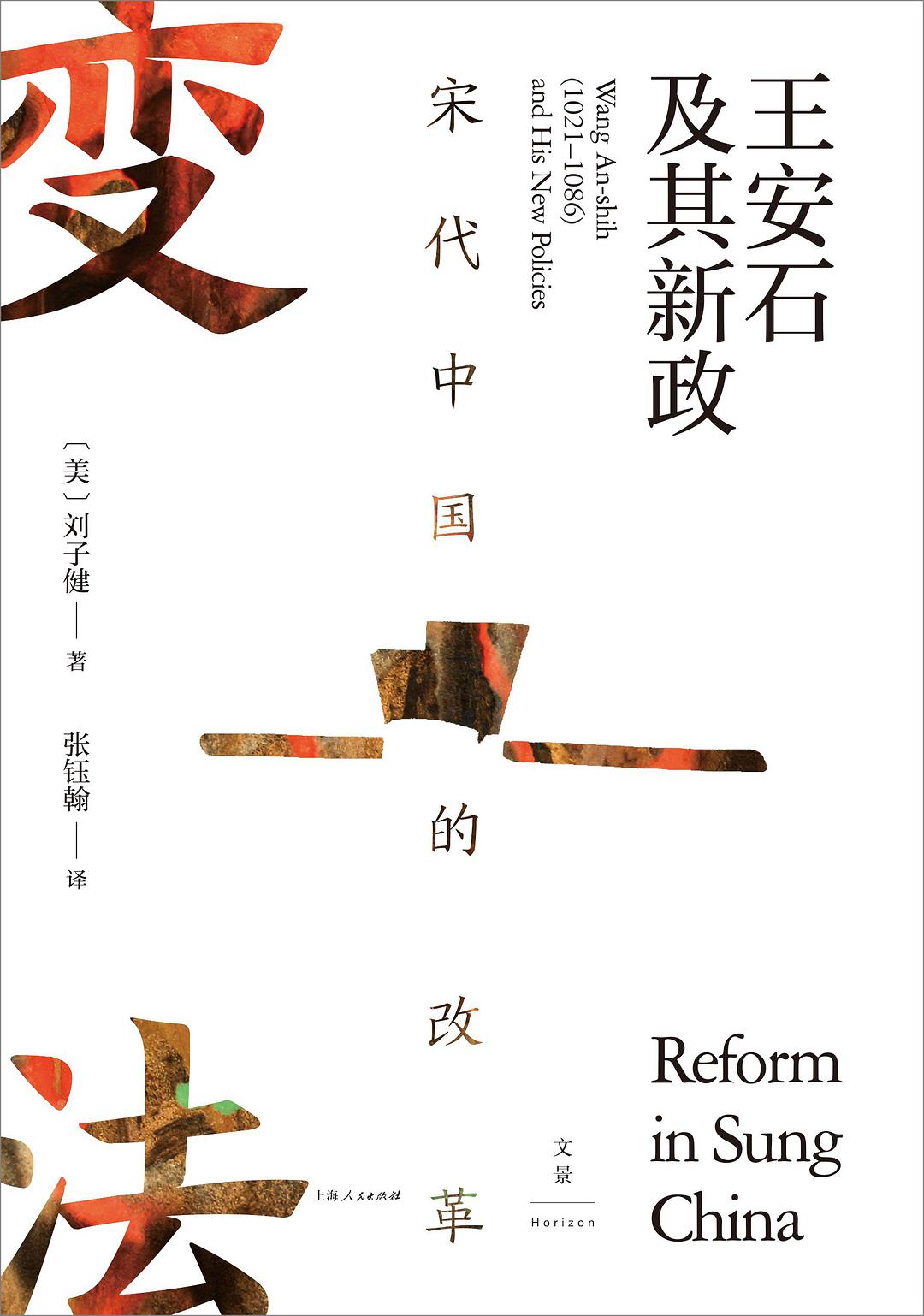

宋代中国的改革 豆瓣

Reform in Sung China: Wang An-shih(1021-1086) and His New Policies

7.9 (14 个评分)

作者:

刘子健

译者:

张钰翰

上海人民出版社

2021

☆ 海外宋史领军人物刘子健成名力作,宋史名家虞云国长篇导读,邓小南、赵冬梅倾情推荐

首开士大夫政治研究之风气,士大夫政治研究的学术典范之作

☆ 批判性地融汇现代中国与日本学者的既有成果,集王安石变法研究之大成

重审士大夫政治的宿命,叩问传统中国政治体制改革的底层逻辑

☆ 从政治思想、官僚行为、政府运作发掘尚未凸显的王安石新政的新面相

作为官僚理想主义者,富国强兵并非王安石变法的首要目标

☆ 试图以宋代历史为个案,向社会科学提供可以启发思考的“理论概括”

王安石新政的失败,是由官僚体制所依附的君主专制政体命中注定的!

————————————————————————-————————————

邓小南:

本书是宋史学界的典范之作。王安石及其新法新政,不仅是理解宋代历史的关键,也是影响近世中国的重要纽结。作者以白描笔法提纲挈领地勾勒出“宋代中国的改革”之简明全景,举重若轻地提炼出特定时代具有根本性质的议题,体现出作者卓越的洞察力。作者重视政治性、结构性的研究解析框架,阐释收放自如,其深广的观察视域、通透的思考境界、简捷的表述方式,无不予人以深刻启发。

柯睿格:

所有对中国改革运动感兴趣的普通读者甚或专家都应将其作为他们首要的导游。

赵冬梅:

译介一本发表于半个世纪以前、用英文写就、面向英文学术世界的王安石变法研究著作,有必要吗?有!刘子健先生是迄今为止我所认识的最具学术企图心的中国古代史研究者,他试图以宋代历史为个案,向社会科学提供可以启发思考的“理论概括”,比如在这本书里,你会看到他的官僚分型理论,他对集权与专制主义关系、国家利益与社会各阶层关系的思考,而所有这些都建立在对历史事实的梳理之上。从刘先生的论述出发,研究可以继续深入,读者可以共同思考。

————————————————————————————————————

本书在既有研究成果的基础上,重新阐释了王安石变法的重点及其失败的原因。全书以王安石变法为主线,将北宋中后期的历史分为变法、反变法和后变法三个阶段,完整地叙述了北宋后期士大夫政治全局的演变。作者指出,王安石的理想是实现儒家的道德社会,在这一点上,王安石与他的反对者并无二致 。问题在于王安石希望通过改造、建立新的官僚体制以实现这一理想。由此,作者着重分析了王安石的官僚体制改革,聚焦吏役次官僚制,考察新政的政府运作,并以募役法这一新政核心制度作为个案研究,总结归纳新政的特点。本书的关注点不仅在于王安石变法本身,更在于王安石所代表的儒家道德理想主义与现实政治权力结构之间的矛盾与纠葛。这也是本书的重要特色与价值之所在。

首开士大夫政治研究之风气,士大夫政治研究的学术典范之作

☆ 批判性地融汇现代中国与日本学者的既有成果,集王安石变法研究之大成

重审士大夫政治的宿命,叩问传统中国政治体制改革的底层逻辑

☆ 从政治思想、官僚行为、政府运作发掘尚未凸显的王安石新政的新面相

作为官僚理想主义者,富国强兵并非王安石变法的首要目标

☆ 试图以宋代历史为个案,向社会科学提供可以启发思考的“理论概括”

王安石新政的失败,是由官僚体制所依附的君主专制政体命中注定的!

————————————————————————-————————————

邓小南:

本书是宋史学界的典范之作。王安石及其新法新政,不仅是理解宋代历史的关键,也是影响近世中国的重要纽结。作者以白描笔法提纲挈领地勾勒出“宋代中国的改革”之简明全景,举重若轻地提炼出特定时代具有根本性质的议题,体现出作者卓越的洞察力。作者重视政治性、结构性的研究解析框架,阐释收放自如,其深广的观察视域、通透的思考境界、简捷的表述方式,无不予人以深刻启发。

柯睿格:

所有对中国改革运动感兴趣的普通读者甚或专家都应将其作为他们首要的导游。

赵冬梅:

译介一本发表于半个世纪以前、用英文写就、面向英文学术世界的王安石变法研究著作,有必要吗?有!刘子健先生是迄今为止我所认识的最具学术企图心的中国古代史研究者,他试图以宋代历史为个案,向社会科学提供可以启发思考的“理论概括”,比如在这本书里,你会看到他的官僚分型理论,他对集权与专制主义关系、国家利益与社会各阶层关系的思考,而所有这些都建立在对历史事实的梳理之上。从刘先生的论述出发,研究可以继续深入,读者可以共同思考。

————————————————————————————————————

本书在既有研究成果的基础上,重新阐释了王安石变法的重点及其失败的原因。全书以王安石变法为主线,将北宋中后期的历史分为变法、反变法和后变法三个阶段,完整地叙述了北宋后期士大夫政治全局的演变。作者指出,王安石的理想是实现儒家的道德社会,在这一点上,王安石与他的反对者并无二致 。问题在于王安石希望通过改造、建立新的官僚体制以实现这一理想。由此,作者着重分析了王安石的官僚体制改革,聚焦吏役次官僚制,考察新政的政府运作,并以募役法这一新政核心制度作为个案研究,总结归纳新政的特点。本书的关注点不仅在于王安石变法本身,更在于王安石所代表的儒家道德理想主义与现实政治权力结构之间的矛盾与纠葛。这也是本书的重要特色与价值之所在。