新疆

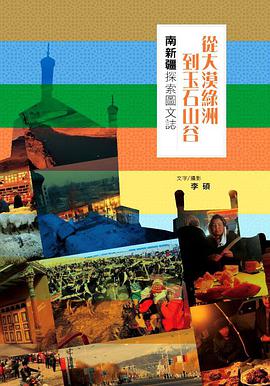

從大漠綠洲到玉石山谷 豆瓣 谷歌图书

作者:

李硕

香港中和出版有限公司

2017

- 5

看过繁华的绿洲城镇,该进山了。那里的风物更荒凉些,没绿洲热闹。但人少了,人和人之间的距离反而拉近,更有些奇异的经历,看到些更深层、复杂的东西。有些层面,大概从未被外界接触、报道过……

——————————————————

2015-2016年,作者在新疆南部(环塔克拉玛干沙漠地区)的见闻、经历。

前言

从2013到新疆工作,一直待在北疆的乌鲁木齐,总觉得对新疆不算了解。所以在2015年初的寒假,我在南疆游走了大半圈,南疆五个地州:巴州、克州、喀什、和田、阿克苏,或多或少都停留了一下。从1月27日离开乌鲁木齐,到3月1日返回,历时整整一个月。

说老实话,从2009年乌鲁木齐“7.5”事件以来,新疆出的事情不少,有时甚至把事儿闹到了疆外,新疆似乎成了中国最不安全的地方。不光疆外人有这种成见,就在新疆之内,民族间的误会和隔膜也在逐渐加深。

以我工作的乌鲁木齐为例:它的北半部主要是汉族聚居,南城主要是维吾尔城区。生活在北城的汉人,普遍都不愿到南城去,觉得乱和不安全。有时你在北城打个出租车去南城,汉族司机都嘟嘟囔囔的不愿意。其实我上班和居住都在南城,时常到维族聚居的小街里面吃饭、游逛,觉得这里生活一切如常,没什么好怕的。

在北疆,汉族人口占多数,而在南疆,维吾尔族人口占多数,而且是越往西南角的喀什、和田走,汉人数量越少。所以北疆汉人眼里的南疆,也是很有点可怕的。以我身处的学术圈儿为例,这里大学、研究所下基层搞调研,都是先和地区、州、县的党政部门联系好,由他们派车送到乡下,再请乡、村干部介绍情况,找来“信得过”的老百姓问话、填调查表,全程都在国家机关的掌控和保护之下(这还是好的,很多学术“调研”就是采访干部,连老百姓都不找)。有跑南疆经验丰富的老同事嘱咐我:到了南疆的县里,一定要住县政府的招待所,别的不安全。

有了这些背景,在我出发之前,也把南疆想象得颇为神秘,似乎充满紧张和冲突,甚至有去了就回不来的准备。

可事实恰好相反,在我游走南疆的一个月里,遇到的维吾尔族或其他民族老乡都极为热情,尤其是在偏僻的乡村,随便和路边一位老乡聊几句,都会热情地招呼你到他家吃饭、睡觉。一圈走下来,微信和QQ里多了一串维吾尔、塔吉克、柯尔克孜朋友。我结交的,有憨厚的农人、牧人,有好学上进的青少年学生,有公职人员,有不务正业游手好闲之徒,当然也有各种职业的汉族。

把这些经历拼合起来,便是一个走马观花、浮光掠影的南疆小全景。

再说说我旅行和观察的“方法”。出发之前,我在供职单位开了个“调研”的介绍信,但到了南疆,主要还是背包客式的旅行,住店、吃饭都自己找地方,在没旅店的乡村,偶尔也在老乡家投宿和蹭饭吃。老乡们问我跑来干啥,就回答“旅游,玩玩”,基本是没有官方身份的私人旅行,老乡们也都拿我当一个随便游走的汉人旅行者而已。

当然介绍信也有用,有些偏远的乡村,尤其是靠近边境的,对外来者查得相当严密,没介绍信很难通行。在有些山区乡,我就在乡政府住宿,跟值班的工作人员睡一个屋子,顺便也能看看基层政府的运作。

曾有人建议,可以通过乌鲁木齐的关系,事先联系一些当地人,听他们讲讲本地的情况。我尝试过这样,可听到的大都是关于征地、拆迁补偿、官员贪腐之类的抱怨,和内地大同小异。所以后来我没采取这种办法,就作为一个旅行者游历,从新结识朋友。

换言之,我这次出游,不是旁观者描绘静态的南疆,而是自己参与一个实验:把一个陌生汉族人扔进维吾尔人的生活世界,看看究竟会发生些什么。

还有语言问题,南疆的维吾尔、塔吉克、柯尔克孜老乡,会说汉语的不多,而且越往乡下走越稀少。我就知道几个维语的常用词,你好、谢谢之类,买东西用的数字,只能说到二十以内。但在行程中,语言倒没成为太大的障碍,因为老乡们的汉语能力,一般都比我的维语要好点,他们人热情,你在街上问到个一句汉语不懂的,都会很快跑来一个热心人充当“翻译”。有些东西可以边说边比划,比如说“树”,用手指比个碗口粗细,再往天上一指,听的人往往就明白了。

有人会问:你说的南疆这么祥和,为什么新闻上老出乱子啊?这些问题我也在想,也有一些未能收入本书的未公开调研报告。而游记本身,只能忠实记录我的旅行见闻,确实没任何危险和不爽。当然,现在南疆的安保措施也非常严密,我会选有代表性的介绍。

再说说这游记的“体例”。

和以往不同,这次我不打算按时间顺序写。因为多数人并不了解南疆地理,一串地名上来,很容易把人搞晕,再者,我经常走“8”字行程,重复访问某些地方,细说起来更乱。

学过中学地理的都知道,新疆南部是个盆地,四周是大山,中间是塔克拉玛干大沙漠。山里融化的雪水流出来,在出山口附近的沙漠、戈壁上形成一些绿洲,人就主要在绿洲里生活。南疆盆地一个圆圈,有大大小小不少绿洲,它们中间被沙漠隔开,但地理结构、生活方式基本相似,所以没必要逐个介绍。

我想重点展示的是,一,绿洲上游的深山;二,绿洲中央的繁华城镇;三,绿洲里的普通农村和农民的生活。这几个因素加起来,便是一个完整的南疆绿洲环境。

这种观察方法,是从上世纪美国学者欧文·拉铁摩尔那里学来的。他是研究中国边疆的天才,我这些年游走藏区,最终到新疆工作,便是受拉铁摩尔的影响。

2016年九月补记:

以上是我2015年初第一次游历南疆之后写的,在网络上发布的题目是《2015南疆行:看看新鲜、真实的新疆!》。此后,我还有几次南疆之行,比如2015年夏天,陪一对藏族喇嘛师徒游新疆(包括南疆);2016年寒假的一个月,我也是在喀什、和田两地度过。之后还有几次短期去南疆。和第一南疆之游相比,后来这几次就有比较专门的目的了:或者是选择一两个主人公拍纪录片,或者是考察当地的传统手工业,所以后面这几次就没有写完整的游记。但为了让本书内容更完整,我写了2016年年初和夏天在莎车县一个农村的见闻,作为本书的结尾部分,也算是展现维吾尔绿洲农村生活的一个小个案。

——————————————————

2015-2016年,作者在新疆南部(环塔克拉玛干沙漠地区)的见闻、经历。

前言

从2013到新疆工作,一直待在北疆的乌鲁木齐,总觉得对新疆不算了解。所以在2015年初的寒假,我在南疆游走了大半圈,南疆五个地州:巴州、克州、喀什、和田、阿克苏,或多或少都停留了一下。从1月27日离开乌鲁木齐,到3月1日返回,历时整整一个月。

说老实话,从2009年乌鲁木齐“7.5”事件以来,新疆出的事情不少,有时甚至把事儿闹到了疆外,新疆似乎成了中国最不安全的地方。不光疆外人有这种成见,就在新疆之内,民族间的误会和隔膜也在逐渐加深。

以我工作的乌鲁木齐为例:它的北半部主要是汉族聚居,南城主要是维吾尔城区。生活在北城的汉人,普遍都不愿到南城去,觉得乱和不安全。有时你在北城打个出租车去南城,汉族司机都嘟嘟囔囔的不愿意。其实我上班和居住都在南城,时常到维族聚居的小街里面吃饭、游逛,觉得这里生活一切如常,没什么好怕的。

在北疆,汉族人口占多数,而在南疆,维吾尔族人口占多数,而且是越往西南角的喀什、和田走,汉人数量越少。所以北疆汉人眼里的南疆,也是很有点可怕的。以我身处的学术圈儿为例,这里大学、研究所下基层搞调研,都是先和地区、州、县的党政部门联系好,由他们派车送到乡下,再请乡、村干部介绍情况,找来“信得过”的老百姓问话、填调查表,全程都在国家机关的掌控和保护之下(这还是好的,很多学术“调研”就是采访干部,连老百姓都不找)。有跑南疆经验丰富的老同事嘱咐我:到了南疆的县里,一定要住县政府的招待所,别的不安全。

有了这些背景,在我出发之前,也把南疆想象得颇为神秘,似乎充满紧张和冲突,甚至有去了就回不来的准备。

可事实恰好相反,在我游走南疆的一个月里,遇到的维吾尔族或其他民族老乡都极为热情,尤其是在偏僻的乡村,随便和路边一位老乡聊几句,都会热情地招呼你到他家吃饭、睡觉。一圈走下来,微信和QQ里多了一串维吾尔、塔吉克、柯尔克孜朋友。我结交的,有憨厚的农人、牧人,有好学上进的青少年学生,有公职人员,有不务正业游手好闲之徒,当然也有各种职业的汉族。

把这些经历拼合起来,便是一个走马观花、浮光掠影的南疆小全景。

再说说我旅行和观察的“方法”。出发之前,我在供职单位开了个“调研”的介绍信,但到了南疆,主要还是背包客式的旅行,住店、吃饭都自己找地方,在没旅店的乡村,偶尔也在老乡家投宿和蹭饭吃。老乡们问我跑来干啥,就回答“旅游,玩玩”,基本是没有官方身份的私人旅行,老乡们也都拿我当一个随便游走的汉人旅行者而已。

当然介绍信也有用,有些偏远的乡村,尤其是靠近边境的,对外来者查得相当严密,没介绍信很难通行。在有些山区乡,我就在乡政府住宿,跟值班的工作人员睡一个屋子,顺便也能看看基层政府的运作。

曾有人建议,可以通过乌鲁木齐的关系,事先联系一些当地人,听他们讲讲本地的情况。我尝试过这样,可听到的大都是关于征地、拆迁补偿、官员贪腐之类的抱怨,和内地大同小异。所以后来我没采取这种办法,就作为一个旅行者游历,从新结识朋友。

换言之,我这次出游,不是旁观者描绘静态的南疆,而是自己参与一个实验:把一个陌生汉族人扔进维吾尔人的生活世界,看看究竟会发生些什么。

还有语言问题,南疆的维吾尔、塔吉克、柯尔克孜老乡,会说汉语的不多,而且越往乡下走越稀少。我就知道几个维语的常用词,你好、谢谢之类,买东西用的数字,只能说到二十以内。但在行程中,语言倒没成为太大的障碍,因为老乡们的汉语能力,一般都比我的维语要好点,他们人热情,你在街上问到个一句汉语不懂的,都会很快跑来一个热心人充当“翻译”。有些东西可以边说边比划,比如说“树”,用手指比个碗口粗细,再往天上一指,听的人往往就明白了。

有人会问:你说的南疆这么祥和,为什么新闻上老出乱子啊?这些问题我也在想,也有一些未能收入本书的未公开调研报告。而游记本身,只能忠实记录我的旅行见闻,确实没任何危险和不爽。当然,现在南疆的安保措施也非常严密,我会选有代表性的介绍。

再说说这游记的“体例”。

和以往不同,这次我不打算按时间顺序写。因为多数人并不了解南疆地理,一串地名上来,很容易把人搞晕,再者,我经常走“8”字行程,重复访问某些地方,细说起来更乱。

学过中学地理的都知道,新疆南部是个盆地,四周是大山,中间是塔克拉玛干大沙漠。山里融化的雪水流出来,在出山口附近的沙漠、戈壁上形成一些绿洲,人就主要在绿洲里生活。南疆盆地一个圆圈,有大大小小不少绿洲,它们中间被沙漠隔开,但地理结构、生活方式基本相似,所以没必要逐个介绍。

我想重点展示的是,一,绿洲上游的深山;二,绿洲中央的繁华城镇;三,绿洲里的普通农村和农民的生活。这几个因素加起来,便是一个完整的南疆绿洲环境。

这种观察方法,是从上世纪美国学者欧文·拉铁摩尔那里学来的。他是研究中国边疆的天才,我这些年游走藏区,最终到新疆工作,便是受拉铁摩尔的影响。

2016年九月补记:

以上是我2015年初第一次游历南疆之后写的,在网络上发布的题目是《2015南疆行:看看新鲜、真实的新疆!》。此后,我还有几次南疆之行,比如2015年夏天,陪一对藏族喇嘛师徒游新疆(包括南疆);2016年寒假的一个月,我也是在喀什、和田两地度过。之后还有几次短期去南疆。和第一南疆之游相比,后来这几次就有比较专门的目的了:或者是选择一两个主人公拍纪录片,或者是考察当地的传统手工业,所以后面这几次就没有写完整的游记。但为了让本书内容更完整,我写了2016年年初和夏天在莎车县一个农村的见闻,作为本书的结尾部分,也算是展现维吾尔绿洲农村生活的一个小个案。

冬牧场 豆瓣

8.8 (178 个评分)

作者:

李娟

新星出版社

2012

- 6

文坛清新之风,阿勒泰的精灵

李娟首部长篇纪实散文力作

四个月、零距离、全程记述哈萨克民族冬牧场的点点滴滴!

春天接羔,夏天催膘,秋天配种,冬天孕育。羊的一生是牧人的一年,牧人的一生呢?这绵延千里的家园,这些大地最隐秘微小的褶皱,这每一处最狭小脆弱的栖身之地……青春啊,财富啊,爱情啊,希望啊,全都默默无声。 ——李娟

2010年冬天,李娟跟随一家熟识的哈萨克牧民深入阿勒泰南部的冬季牧场、沙漠,度过了一段艰辛迥异的荒野生活。李娟是第一位描写哈萨克民族冬牧生活的汉族作家,她以饱含深情又不失节制的文字,呈现出阿尔泰最后一批“荒野主人”冬季转场时的独特生存景观。

李娟首部长篇纪实散文力作

四个月、零距离、全程记述哈萨克民族冬牧场的点点滴滴!

春天接羔,夏天催膘,秋天配种,冬天孕育。羊的一生是牧人的一年,牧人的一生呢?这绵延千里的家园,这些大地最隐秘微小的褶皱,这每一处最狭小脆弱的栖身之地……青春啊,财富啊,爱情啊,希望啊,全都默默无声。 ——李娟

2010年冬天,李娟跟随一家熟识的哈萨克牧民深入阿勒泰南部的冬季牧场、沙漠,度过了一段艰辛迥异的荒野生活。李娟是第一位描写哈萨克民族冬牧生活的汉族作家,她以饱含深情又不失节制的文字,呈现出阿尔泰最后一批“荒野主人”冬季转场时的独特生存景观。