社会理论

身体、空间与后现代性 Eggplant.place 豆瓣 谷歌图书

7.4 (13 个评分)

作者:

汪民安

南京大学出版社·守望者

2021

- 1

其它标题:

身体, 空间与后现代性

★ 知名学者、清华大学教授汪民安,广受读者喜爱的经典作品。

★ 和《现代性》一样优美、晓畅,让人如痴如醉的学术著作。

汪民安教授对于理论的阐述深入浅出,阅读体验极佳,他具备一种国内罕见的本雅明气质,学术随笔流畅易读,酣畅漓淋,魅力十足。

★ 身体,是个人最后一份私有财产,它与欲望、社会、权力有着怎样的纠葛?它该如何突破重重遮蔽,发出自己的声音?

★ 疫情危机下的封锁、都市中家园概念的缺失、对居住空间的激烈争夺、大型商场中物的牢笼……种种空间问题的本质是什么?又如何困扰着我们每个人?

=======================

【内容简介】

本书是知名学者、清华大学教授汪民安对身体、空间等论题所做研究的成果结集,分为“身体的技术”“空间的政治”“后现代性的谱系”三个部分,共十九篇文章。第一部分的六篇文章论述“身体”在西方学术史中的地位和在现实政治生活中的作用,第二部分的六篇文章是作者对“空间”问题的研究成果,集中讨论了身体的社会学,以及权力如何把个人的身体局限在空间之中,第三部分收录的七篇文章是对后现代理论的各位大理论家德里达、罗兰•巴特、乔治•巴塔耶、福柯等的精彩评论,以及对后现代性理论的发展线索的整理回顾。

汪民安教授以后现代哲学的理论视角,考察个人身体、社会生活和现代政治的关联性,洞察细微,挖掘深入,表达精辟,会让读者对身体、对各类空间、对后现代哲学及其研究方法有更多的理解与启发。

=======================

汪民安老师关于身体、空间和后现代性这三个当代哲学理论中的核心概念的论文集,既有深入丰富的学理性,又贯穿着生动有趣的日常生活经验,无论是文笔还是分析能力都让人赞叹。个人认为,国内学者当中,汪老师是最具备本雅明般气质与作品风格的人。

—— 江海一蓑翁(豆瓣网友)

虽然我也认同学术写作不需要文笔这回事,但真的存在这种学者能把复杂的理论渗透在遣词造句的刻意制造中,比如汪老师。头发和家乐福的写作是完全的巴特式的效仿,汪老师对尼采和巴特两种断片式的、警句式的写作做了精准的譬喻,从此来看汪老师或许也是他所描述的那种巴特式学者:用一种闲情逸致征服对象(理论)。

—— 二级发呆员(豆瓣网友)

★ 和《现代性》一样优美、晓畅,让人如痴如醉的学术著作。

汪民安教授对于理论的阐述深入浅出,阅读体验极佳,他具备一种国内罕见的本雅明气质,学术随笔流畅易读,酣畅漓淋,魅力十足。

★ 身体,是个人最后一份私有财产,它与欲望、社会、权力有着怎样的纠葛?它该如何突破重重遮蔽,发出自己的声音?

★ 疫情危机下的封锁、都市中家园概念的缺失、对居住空间的激烈争夺、大型商场中物的牢笼……种种空间问题的本质是什么?又如何困扰着我们每个人?

=======================

【内容简介】

本书是知名学者、清华大学教授汪民安对身体、空间等论题所做研究的成果结集,分为“身体的技术”“空间的政治”“后现代性的谱系”三个部分,共十九篇文章。第一部分的六篇文章论述“身体”在西方学术史中的地位和在现实政治生活中的作用,第二部分的六篇文章是作者对“空间”问题的研究成果,集中讨论了身体的社会学,以及权力如何把个人的身体局限在空间之中,第三部分收录的七篇文章是对后现代理论的各位大理论家德里达、罗兰•巴特、乔治•巴塔耶、福柯等的精彩评论,以及对后现代性理论的发展线索的整理回顾。

汪民安教授以后现代哲学的理论视角,考察个人身体、社会生活和现代政治的关联性,洞察细微,挖掘深入,表达精辟,会让读者对身体、对各类空间、对后现代哲学及其研究方法有更多的理解与启发。

=======================

汪民安老师关于身体、空间和后现代性这三个当代哲学理论中的核心概念的论文集,既有深入丰富的学理性,又贯穿着生动有趣的日常生活经验,无论是文笔还是分析能力都让人赞叹。个人认为,国内学者当中,汪老师是最具备本雅明般气质与作品风格的人。

—— 江海一蓑翁(豆瓣网友)

虽然我也认同学术写作不需要文笔这回事,但真的存在这种学者能把复杂的理论渗透在遣词造句的刻意制造中,比如汪老师。头发和家乐福的写作是完全的巴特式的效仿,汪老师对尼采和巴特两种断片式的、警句式的写作做了精准的譬喻,从此来看汪老师或许也是他所描述的那种巴特式学者:用一种闲情逸致征服对象(理论)。

—— 二级发呆员(豆瓣网友)

如何阅读福柯 豆瓣 Goodreads

How to Read Foucault

8.6 (38 个评分)

作者:

[芬]约翰娜· 奥克萨拉

译者:

王佳鹏

北京联合出版公司

2021

- 11

米歇尔·福柯是20世纪最重要的哲学家之一,也是著名的政治活动家、社会理论家、文化批评家,富有创造性的历史学家。他不可逆转地塑造了我们今天对权力、性态、疯癫和犯罪等争议性问题的思考方式,奠定了多个学科的理论基础。其批判性研究持续启发着诸多学者、艺术家和政治活动家。 在《如何阅读福柯》中,约翰娜·奥克萨拉围绕福柯思想的重要主题,精心挑取十段关键文本,进行详细的解读和分析,提供一系列线索来帮助读者由此前行,对福柯的思想做出自己的发现和理解。

身体与社会理论 豆瓣

9.0 (12 个评分)

作者:

[英]克里斯·希林

译者:

李康

上海文艺出版社

2021

- 6

作为身体研究的经典理论著作,《身体与社会理论》更新至第三版,旨在从理论上推进身体社会学和迅速扩张中的身体研究领域,着重分析晚期现代性下,身体、自我认同和死亡之间的关系。

在结构、论证与内容上,最新修订版延续前两版,对当前全球范围内的关注和争议做出了及时、合理的回应,对社会学及相关学科中身体问题的出现展开了精辟的描述,并对该领域的主要理论和方法进行了详细介绍。每一章都经过重新编写,以增强整体论点:我们需要一种特别的研究身体的思路,既避免自然主义理论的化约论,也避免社会建构论学说的化约论。

在结构、论证与内容上,最新修订版延续前两版,对当前全球范围内的关注和争议做出了及时、合理的回应,对社会学及相关学科中身体问题的出现展开了精辟的描述,并对该领域的主要理论和方法进行了详细介绍。每一章都经过重新编写,以增强整体论点:我们需要一种特别的研究身体的思路,既避免自然主义理论的化约论,也避免社会建构论学说的化约论。

學術人 豆瓣

Homo Academicvs

8.3 (7 个评分)

作者:

皮耶.布赫迪厄(Pierre Bourdieu)

译者:

李沅洳 譯

/

林錚 審閱

時報文化

2019

一本「要燒掉的書」?

一本震驚法國學界的書!

社會學家布赫迪厄(Pierre Bourdieu)嚴謹而銳利的自我審視,

具體分析出身背景與人脈資源對於學術地位的影響。

《學術人》(Homo Academicvs)是已故法國知名社會學者--皮耶.布赫迪厄(Pierre Bourdieu)在一九八四年出版的暢銷著作,震動當時的法國學界,在他寫作這本書之前,並沒有人勇於自我挑戰,具體檢視學界,也就是學者自身所處場域。

布赫迪厄透過分析醫學院、法學院、文學院以及自然科學學院四大學術領域,其組成成員的社會背景及他們在人脈網絡中的角色,他們的實際活動情況與所能取得的權力地位,進而直剖法國高等教育長久以來的問題。藉由檢視法國數十年來的高等教育問題,看出一九六八年五月的高等教育危機如何發生,及其後學界如何變化。

布赫迪厄在書中所談的問題,雖然時空背景與今不同,但其中人的出身與隱形資源造就將來社會位置的差異,以及人們對於醫學院、法學院、文學院以及自然科學學院四大領域所能帶來的身份地位象徵,這類的問題直到今日仍非常相似,也使《學術人》於今仍具有高度參考性,不僅是一本重要的社會學研究著作,更是理解當代社會階級問題與高等教育僵化情況不能錯過的重要著作。

一本震驚法國學界的書!

社會學家布赫迪厄(Pierre Bourdieu)嚴謹而銳利的自我審視,

具體分析出身背景與人脈資源對於學術地位的影響。

《學術人》(Homo Academicvs)是已故法國知名社會學者--皮耶.布赫迪厄(Pierre Bourdieu)在一九八四年出版的暢銷著作,震動當時的法國學界,在他寫作這本書之前,並沒有人勇於自我挑戰,具體檢視學界,也就是學者自身所處場域。

布赫迪厄透過分析醫學院、法學院、文學院以及自然科學學院四大學術領域,其組成成員的社會背景及他們在人脈網絡中的角色,他們的實際活動情況與所能取得的權力地位,進而直剖法國高等教育長久以來的問題。藉由檢視法國數十年來的高等教育問題,看出一九六八年五月的高等教育危機如何發生,及其後學界如何變化。

布赫迪厄在書中所談的問題,雖然時空背景與今不同,但其中人的出身與隱形資源造就將來社會位置的差異,以及人們對於醫學院、法學院、文學院以及自然科學學院四大領域所能帶來的身份地位象徵,這類的問題直到今日仍非常相似,也使《學術人》於今仍具有高度參考性,不僅是一本重要的社會學研究著作,更是理解當代社會階級問題與高等教育僵化情況不能錯過的重要著作。

福柯的生死爱欲 豆瓣

The Passion of Michel Foucault

9.0 (28 个评分)

作者:

[美]詹姆斯·E.米勒(James E. Miller)

译者:

高毅

世纪文景 | 上海人民出版社

2018

- 6

☆哲学思考与“极限体验”交织,生活与思想的相互解读,在欧洲思想背景中理解福柯,20世纪西方思想的关键读本。

☆本书不仅是一部思想大师的传记,更是一次关于“人如何成为其所是”的伟大的尼采式探求。

☆北大高毅教授精修译文,作序推荐。

福柯是当代最出色、最具吸引力、最受关注的思想家之一。他的思想不仅仅诉诸于文字,而且也在他一生都在进行的“极限体验”中得到了体现。同样使我们印象深刻、深受吸引的,不仅仅是福柯优雅、流畅的遣词行文,具有冲击力的思想观点,还有他独具特色、极为丰富、引人注目,同时也备受争议的人生经历。作者詹姆斯·米勒具有深厚的哲学背景和优秀的写作能力,对福柯作品进行了细致的研读,整理并参考了大量材料,探访了各种相关人物,在此基础上,撰写出这本优秀的作品,记述福柯的“哲学生活”。

------------------------------

孤僻怪异的少年,毕生的自杀准备,狂暴的生活偏好,山谷与车祸的神秘启示……

福柯的生活同他的思想一样丰富、迷人又充满争议:童年时期对同班男孩的别样情感;大学时期屡次的自杀尝试;初入学界,对笼罩学界的大哲萨特的反对与批判;在德里达当场批评《疯癫与文明》时的一言不发;对政治运动暧昧不定的靠近与远离;对伊朗革命的矛盾态度;与德勒兹的学术同盟及其日后的解体……在米勒的这本书中,福柯的这些经历,都与他的思想——对法国科学史与认识论传统的继承,对现代人道主义的反对,对非理性、异常、区隔的关注与考察,对现代社会中权力关系的揭示,对结构主义的抗拒,对死亡主题的迷恋——相互交织在一起,为我们呈现出福柯的生与死、爱与恨、行动与思考、体验与激情。——“从存在中取得最大收获和最大乐趣的秘诀,就是过危险的生活。”

---------------------------------

米勒先生为我们描绘了一个跃动、炽热、无畏而闪亮的心灵——诚然,它或许带有些许自我解构的意味,而且都太人性,但它永远不会被诟病为陈腐、平庸、无名和幼稚。——《纽约时报》书评

米勒这本颇有争议的书是严谨而繁复研究的产物……他讨论了疯癫、死亡和同性恋,尤其是用大量形象生动甚至近乎感官层面的细节描述了施虐-受虐文化。——《新共和》

这本书是对福柯的一生充满想像力的大胆诠释,人类三个世纪的现代性遗赠下来的道德和美学传统被这本书拓广甚至颠覆了。——《波士顿环球》

詹姆斯·米勒谈论性与哲学、尼采与艾滋等话题的方式可能会让一些读者震惊……但正是通过这些看似悬殊的元素,他建构出一种爱欲的人生。——埃德蒙·怀特(Edmund White)

这本惊人之作,因其思想的灵光极具启发力;反响之大,也与其讨论的对象极为相称,可以说是进入20世纪晚期西方文化的一本关键性读本。——萨义德

☆本书不仅是一部思想大师的传记,更是一次关于“人如何成为其所是”的伟大的尼采式探求。

☆北大高毅教授精修译文,作序推荐。

福柯是当代最出色、最具吸引力、最受关注的思想家之一。他的思想不仅仅诉诸于文字,而且也在他一生都在进行的“极限体验”中得到了体现。同样使我们印象深刻、深受吸引的,不仅仅是福柯优雅、流畅的遣词行文,具有冲击力的思想观点,还有他独具特色、极为丰富、引人注目,同时也备受争议的人生经历。作者詹姆斯·米勒具有深厚的哲学背景和优秀的写作能力,对福柯作品进行了细致的研读,整理并参考了大量材料,探访了各种相关人物,在此基础上,撰写出这本优秀的作品,记述福柯的“哲学生活”。

------------------------------

孤僻怪异的少年,毕生的自杀准备,狂暴的生活偏好,山谷与车祸的神秘启示……

福柯的生活同他的思想一样丰富、迷人又充满争议:童年时期对同班男孩的别样情感;大学时期屡次的自杀尝试;初入学界,对笼罩学界的大哲萨特的反对与批判;在德里达当场批评《疯癫与文明》时的一言不发;对政治运动暧昧不定的靠近与远离;对伊朗革命的矛盾态度;与德勒兹的学术同盟及其日后的解体……在米勒的这本书中,福柯的这些经历,都与他的思想——对法国科学史与认识论传统的继承,对现代人道主义的反对,对非理性、异常、区隔的关注与考察,对现代社会中权力关系的揭示,对结构主义的抗拒,对死亡主题的迷恋——相互交织在一起,为我们呈现出福柯的生与死、爱与恨、行动与思考、体验与激情。——“从存在中取得最大收获和最大乐趣的秘诀,就是过危险的生活。”

---------------------------------

米勒先生为我们描绘了一个跃动、炽热、无畏而闪亮的心灵——诚然,它或许带有些许自我解构的意味,而且都太人性,但它永远不会被诟病为陈腐、平庸、无名和幼稚。——《纽约时报》书评

米勒这本颇有争议的书是严谨而繁复研究的产物……他讨论了疯癫、死亡和同性恋,尤其是用大量形象生动甚至近乎感官层面的细节描述了施虐-受虐文化。——《新共和》

这本书是对福柯的一生充满想像力的大胆诠释,人类三个世纪的现代性遗赠下来的道德和美学传统被这本书拓广甚至颠覆了。——《波士顿环球》

詹姆斯·米勒谈论性与哲学、尼采与艾滋等话题的方式可能会让一些读者震惊……但正是通过这些看似悬殊的元素,他建构出一种爱欲的人生。——埃德蒙·怀特(Edmund White)

这本惊人之作,因其思想的灵光极具启发力;反响之大,也与其讨论的对象极为相称,可以说是进入20世纪晚期西方文化的一本关键性读本。——萨义德

社会学的想象力 豆瓣 Goodreads

The Sociological Imagination

9.2 (68 个评分)

作者:

[美] C.赖特·米尔斯

/

李钧鹏 闻翔 主编

译者:

李康

北京师范大学出版社

2017

- 3

要把握人与社会、人生与历史、自我与世界之间的相互作用,必须有特定的心智品质,而他们并不具备这样的品质。他们没有能力以特别的方式应对自己的私人困扰,以控制通常隐伏其后的那些结构转型。 他们所需要的,以及他们感到他们所需要的,是一种特定的心智品质,能够有助于他们运用信息,发展理性,以求清晰地概括出周边世界正在发生什么,他们自己又会遭遇到什么。我的主张是,从记者到学者,从艺术家到公众,从科学家到编辑,都越来越期待具备这种心智品质,不妨称之为社会学的想象力。

历史学与社会理论:第2版 豆瓣

History and Social Theory (2nd edition)

9.7 (22 个评分)

作者:

[英] 彼得·伯克

译者:

李康

上海人民出版社

2019

- 11

社会理论对历史学家来说有什么用?历史学对社会理论家又有什么用?作为一位杰出的文化史学家,伯克在此书中对这两个乍看简单的问题作了清晰有力、影响深远的回答。这个经典文本的第2版作了修改和更新,伯克重新检讨了历史和社会科学这两个领域的关系以及它们在最近几十年间的初步交汇。

《历史学与社会理论》的第2版将会通过挑战对历史学和社会科学之角色的当下定位,继续激励学生和学者跨越学科边界。

《历史学与社会理论》的第2版将会通过挑战对历史学和社会科学之角色的当下定位,继续激励学生和学者跨越学科边界。

社会分工论 豆瓣

De la division du travail social

8.9 (9 个评分)

作者:

(法)埃米尔・涂尔干

/

none

译者:

渠东

生活·读书·新知三联书店

2000

- 4

《社会分工论》是法国社会学家涂尔干1893年的博士论文,是其开山之作。一开始他就显示了他反对单一的功利主义思维的立场,他指出社会是多元的,是由种种矛盾的部分组成的,是要适应相互矛盾的种种需要的,必须有一种限定与平衡。他选取的题目是一个经济学的对象,但他却要从其中找出非经济的内核来。这《社会分工论》的中心思想就是,劳动分工并不是纯粹经济现象。在这部著作中,涂尔干既提出了“社会团结”、“集体意识”、“功能”、“社会容量”、“道德密度”以及“社会分化与社会整合”这些后来一直为社会学界所沿用、修正和争论的概念‘也通过对“机械团结”与“有机团结”、“环节社会”与“分化社会”以及“压制性制裁”与“恢复性制裁”的纵向二元划分,探讨了历史演进的基本规律。概言之,涂尔干的社会学主义之基本立场在《社会分工论》已初现端倪:一切存在与现象的根源,皆为“社会”。

世界的苦难 豆瓣

La Misère du monde

9.1 (14 个评分)

作者:

[法] 皮埃尔·布尔迪厄

译者:

张祖建

中国人民大学出版社

2017

- 1

《世界的苦难》是布尔迪厄晚年与其他22位合作者以细腻的情感和认真的观察及倾听,耗时三年访谈数百人所写就的田野调查著作。通过一个个以访谈形式出现的鲜活的生活史个案,展示了当代法国社会普通人日常生活中的种种困难与痛苦,并透过社会学的解释,揭示出痛苦背后深刻的社会和政治根源 ,以及人与社会的复杂关系。本书是布尔迪厄将学者责任与公民使命融为一体,集中探讨弱势群体艰难处境的最著名成果。在看似平淡的个人生活史的叙述中蕴含着震撼人心的苦难真相。

社会学之思(第3版) 豆瓣

Thinking Sociologically (3rd Edition)

8.5 (25 个评分)

作者:

[英] 齐格蒙·鲍曼

/

[英] 蒂姆·梅

译者:

李康

上海文艺出版社

2020

- 4

本书不依时间线性梳理,不按名家逐位清点,而是围绕既渗透日常生活、又塑造学科品格的一些核心概念,探究构筑我们世界观的潜在假设与默含期待,堪称入门上选。本次修订的第三版,全面回应第二版刊行以来世界发生的重大变化:气候变迁、不平等持续恶化、社交媒体的角色日益重要之类趋势,如何影响了我们的亲密关系、共同体、消费观念、伦理、社会认同等方面的生活世界。

中心与边缘 豆瓣

Center and Periphery: Essays in Macrosociology

作者:

[美] 爱德华·希尔斯

译者:

甘会斌

/

余昕

译林出版社

2019

- 3

美国著名社会学家爱德华·希尔斯的主要研究成果包括他对“克里斯玛”、“中心”和“边缘”等概念的解释,以及他对“大众社会”一词的修正,这些研究对分析政治和文化领导力以及社会凝聚力具有重要价值。本书对希尔斯数十载社会理论研究进行了全面而详细的总结,为解释与探究当代社会的结构与变化提供了极具科学性的参考依据。

本书收录了希尔斯24篇文章,它们涵盖了新兴的宏观社会学、大众社会学、传统、仪式等主题。这些论文历时20多年,涉及知识范畴广博,在内容和逻辑上却有显著的连贯性。其本质是在“中心”与“边缘”概念分析的视角下进行社会性探索,为理解当代社会的变异与整合等复杂现象提供思路。

本书收录了希尔斯24篇文章,它们涵盖了新兴的宏观社会学、大众社会学、传统、仪式等主题。这些论文历时20多年,涉及知识范畴广博,在内容和逻辑上却有显著的连贯性。其本质是在“中心”与“边缘”概念分析的视角下进行社会性探索,为理解当代社会的变异与整合等复杂现象提供思路。

想象的共同体 豆瓣 谷歌图书

Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism

8.8 (62 个评分)

作者:

[美国] 本尼迪克特·安德森

译者:

吴叡人

上海人民出版社

2016

- 8

本书作者将比较史、历史社会学、文本分析与人类学融于一体,提出一个解释民族与民族主义问题的具有哥白尼革命特质的新理论典范,把民族、民族属性与民族主义视为一种“特殊的文化的人造物”作为研究起点,而民族这种特殊的人造物就是“想象的共同体”。接着论证了民族主义是如何从美洲最先发生,然后再向欧洲、亚非等地逐步扩散的历史过程。

社会学主要思潮 豆瓣

Les étapes de la pensée sociologique

8.8 (10 个评分)

作者:

[法] 雷蒙·阿隆

译者:

葛秉宁

上海译文出版社

2015

- 7

《社会学思想的主要流派》是思想大师雷蒙·阿隆的一部力作,汇集了雷蒙•阿隆1955年到1958年之间在索邦大学的讲义,代表了他在社会学领域潜心研究的最高成就。本书是西方高校普遍采用的哲学﹑社会学及普通文科教材,也被国内高校普遍列为社会学专业必读参考书。

作者按时间先后分章论述了孟德斯鸠、孔德、马克思、托克维尔、涂尔干、帕累托和韦伯等七位社会学家的思想及其主要著作,涵盖了社会学理论成果最丰富的时代 ,同时对这七位社会学家及其思想进行了极富创新的比较研究。整本书叙述脉络清晰、通俗易懂、引人入胜。此外,文中对各社会学理论家思想体系的批判也甚为精辟。

作者按时间先后分章论述了孟德斯鸠、孔德、马克思、托克维尔、涂尔干、帕累托和韦伯等七位社会学家的思想及其主要著作,涵盖了社会学理论成果最丰富的时代 ,同时对这七位社会学家及其思想进行了极富创新的比较研究。整本书叙述脉络清晰、通俗易懂、引人入胜。此外,文中对各社会学理论家思想体系的批判也甚为精辟。

日常生活中的自我呈现 豆瓣 谷歌图书

The Presentation of Self in Everyday Life

8.6 (81 个评分)

作者:

欧文·戈夫曼

译者:

冯钢

北京大学出版社

2016

- 5

我想把这个研究报告当作一种手册,详尽叙述一种社会学观点。社会生活,特别是在建筑物或房舍的有形界限内有组织的社会生活,可以根据这种社会学观点来研究。我将描述一组特征,它们共同构成一种框架,这一框架能运用于任何具体的社会设施,无论是家庭设施、工业设施还是商业设施。本报告所使用的观点是戏剧表演的观点,其原理从舞台演出艺术原理引申而来。我将讨论个体在普通工作情境中向他人呈现他自己和他的活动的方式,他引导和控制他人对他形成的印象的方式,以及他在他人面前维持表演时可能会做或不会做的各种事情。

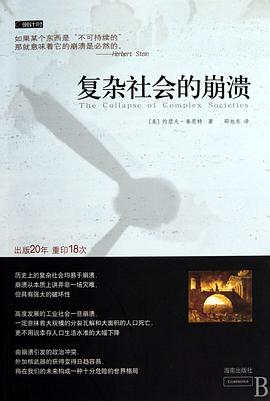

复杂社会的崩溃 豆瓣

作者:

(美) 约瑟夫·泰恩特

/

Joseph A. Tainter

译者:

邵旭东

海南出版社

2010

- 5

本书描述了历史上从中国西周到乌干达北部的伊克族等二十多个由简单社会进化到相对复杂的社会后却走向崩溃的案例,并回顾了两千多年来后人对于这些崩溃现象的解释。作者还阐释了复杂社会的性质,并通过在社会政治复杂化领域具有广泛代表性的罗马文明、玛雅文明、查科文明从兴起到衰落的详细研究,为理解崩溃现象提供了一个新的视角,那就是从社会复杂化投资的边际回报(即每增加一个单位的劳动投入所带来的产量增加的回报)来判断一个社会是处于向更高阶段发展的复杂化进程中,还是正走向相反的崩溃进程。