纪实

她来自马里乌波尔 豆瓣 Goodreads

9.1 (130 个评分)

作者:

[德]娜塔莎·沃丁

译者:

[德]祁沁雯

新星出版社

2021

- 3

★内容介绍

“如果你看见过我曾见到的。”母亲总是一再重复这句话。

“亲爱的上帝,请让我感觉她感觉到的,只要一瞬间就好。”多年之后,女儿这么说道。

娜塔莎·沃丁十岁的某天,母亲出门,再也没有回来,后来才得知母亲自沉雷格尼茨河,没能留下只言片语;父亲则酗酒,终日埋首俄语书籍。——在那之后,作者才意识到自己对她一无所知,唯一知道的是她来自马里乌波尔,1943年作为强制劳工被驱离乌克兰,前往德国。凭借少得可怜的线索,娜塔莎·沃丁一点一点地把碎裂的瓷片拼接在一起,她发现,这个家族的过往是一个巨大的谜,是一则关于东欧苦难的历史寓言……作者用迷人的方式完整还原了一部母亲的个人史、家族史、二十世纪动荡史。虽然这是一部非虚构作品,却比虚构作品更魔幻,更戏剧化,也更惊心动魄。

------------------------------------------------

★编辑推荐

◎一部家族史,百年世界灾难缩影

◎20世纪东欧灾难实录,填补二战东方劳工史出版空白

◎堪与温弗雷德·塞巴尔德媲美的作家,用文字抢救逝去的生命与记忆之书

◎重写东欧史,拼接历史的碎片,完整还原悲恸个人史。12000000名东方劳工,绝非二战犹太人大屠杀之外的历史注脚,展示欧洲文明悲剧的全景,揭示乌克兰人不为人知的命运

◎斩获德语第二大文学奖“莱比锡图书奖”(非虚构类)、德布林奖,德语文学在线、《明镜周刊》、《德国时代周报》、《法兰克福汇报》、《南德意志报》等高度赞誉

◎一出版即译为法国、黎巴嫩、意大利、立陶宛、荷兰、西班牙、乌克兰、阿拉伯等文字,长期踞于德国图书榜首

------------------------------------------------

★媒体评论

以家族史展现了世纪全景……一部了不起的作品。

——《明镜周刊》

……只有通过个人性的叙述,我们才能知道历史事件是怎样影响了一个人的经历,当下的事件是怎样从根本上形塑了一个人的生命。这部作品让人看到了德国伟大的记忆艺术家塞巴尔德从遗忘中抢救逝去生命的影子,这绝非偶然。

——勒夫勒(Sigrid Löffler),2015年德布林奖颁奖词

关于遗忘的重要文本。……这部扣人心弦的杰作,已经远远超出了寻找个人家族之根的范畴。

——德语文学在线

人类的生命是如此渺小又如此丰富,在历史的粉碎机里消逝得又是如此悄无声息。这就是《她来自马里乌波尔》所讲述的,作者在虚构和研究、重构和记忆中游走,寻找。……作者的语言朴实无华,但这再合适不过。……非常伟大、极富影响力的艺术。

——犹克‧玛根瑙(Jörg Magenau),德国广播电台文化台

不可预知和令人大跌眼镜的线索盘根错节,活像一部犯罪悬疑片,每个细节都增添了张力,偶然又衍生出了一连串不可思议……《她来自马里乌波尔》是二十世纪灾难史的缩影,其影响至今绵延不绝。

——赫尔穆特·伯蒂格(Helmut Böttiger),《德国时代周报》

近年来有好几部关于二十世纪梦魇的作品,它们与暴力相关,如档案中记录般遥远。虽然娜塔莎·沃丁仅展示了正在发生的故事的一小部分,但她的讲述是如此拉近了读者,我们在当中看到了我们自己。

——《法兰克福汇报》

娜塔莎·沃丁确立了一种既古典又非凡的写作范式。

——汉斯-彼得·库尼施(Hans-Peter Kunisch),《南德意志报》

革命,饥饿,世界大战,内战,古拉格,这是一个更富戏剧性的家族故事。……娜塔莎·沃丁继承了历史学家似乎无法接续的使命:将强制劳工和战俘的历史曝光在公众的视野中。

——德意志广播电台

这本书引人入胜,读开头第一句话就把心提溜到了嗓子眼,悲壮,震撼,很难停下翻动纸页的手指。……属于赫塔·米勒和凯尔泰斯·伊姆雷一脉。

——《科隆城市报》

……一部伟大的书,对抗沉默。那是一段鲜活的,生动的,发出叩问的,绝望而又动人的历史。当然,也充满了痛苦。这是一部催人泪下的书,是多重线索和寻找下的个人史书写。

——巴伐利亚州第二电台文化频道

凭借有限的信息,沃丁小心翼翼地把谜一般的家族史碎片拼接起来,于是便有了这部饱受赞誉的深情杰作,堪与W. G. 塞巴尔德媲美。……《她来自马里乌波尔》填补了文学领域的空白,通过对母亲家族的深情追溯,为成千上万东欧人民树立了纪念碑。

——New Books in German

这本书呼吁人们关注那些鲜为人知且往往不是焦点的历史议题,纳粹德国的东方劳工史即其中之一。有时候它像一本推理小说,在这本书面前你根本停不下来,因为你不知道娜塔莎·沃丁还要往窟窿里填充什么。许多东西浮出历史地表,但还有许多没有说出来。这就是书写家族史的意义。

——Beyond History

此书再次揭开了德国历史上的一块伤疤。许多档案材料被刻意销毁,记忆随着当事人的去世而荡然无存,即便尚有知情人在世也大多缄口不言。……相信随着该书的传播,这段被遮蔽和遗忘的历史会重新进入公共记忆之中。

——中国《文艺报》

“如果你看见过我曾见到的。”母亲总是一再重复这句话。

“亲爱的上帝,请让我感觉她感觉到的,只要一瞬间就好。”多年之后,女儿这么说道。

娜塔莎·沃丁十岁的某天,母亲出门,再也没有回来,后来才得知母亲自沉雷格尼茨河,没能留下只言片语;父亲则酗酒,终日埋首俄语书籍。——在那之后,作者才意识到自己对她一无所知,唯一知道的是她来自马里乌波尔,1943年作为强制劳工被驱离乌克兰,前往德国。凭借少得可怜的线索,娜塔莎·沃丁一点一点地把碎裂的瓷片拼接在一起,她发现,这个家族的过往是一个巨大的谜,是一则关于东欧苦难的历史寓言……作者用迷人的方式完整还原了一部母亲的个人史、家族史、二十世纪动荡史。虽然这是一部非虚构作品,却比虚构作品更魔幻,更戏剧化,也更惊心动魄。

------------------------------------------------

★编辑推荐

◎一部家族史,百年世界灾难缩影

◎20世纪东欧灾难实录,填补二战东方劳工史出版空白

◎堪与温弗雷德·塞巴尔德媲美的作家,用文字抢救逝去的生命与记忆之书

◎重写东欧史,拼接历史的碎片,完整还原悲恸个人史。12000000名东方劳工,绝非二战犹太人大屠杀之外的历史注脚,展示欧洲文明悲剧的全景,揭示乌克兰人不为人知的命运

◎斩获德语第二大文学奖“莱比锡图书奖”(非虚构类)、德布林奖,德语文学在线、《明镜周刊》、《德国时代周报》、《法兰克福汇报》、《南德意志报》等高度赞誉

◎一出版即译为法国、黎巴嫩、意大利、立陶宛、荷兰、西班牙、乌克兰、阿拉伯等文字,长期踞于德国图书榜首

------------------------------------------------

★媒体评论

以家族史展现了世纪全景……一部了不起的作品。

——《明镜周刊》

……只有通过个人性的叙述,我们才能知道历史事件是怎样影响了一个人的经历,当下的事件是怎样从根本上形塑了一个人的生命。这部作品让人看到了德国伟大的记忆艺术家塞巴尔德从遗忘中抢救逝去生命的影子,这绝非偶然。

——勒夫勒(Sigrid Löffler),2015年德布林奖颁奖词

关于遗忘的重要文本。……这部扣人心弦的杰作,已经远远超出了寻找个人家族之根的范畴。

——德语文学在线

人类的生命是如此渺小又如此丰富,在历史的粉碎机里消逝得又是如此悄无声息。这就是《她来自马里乌波尔》所讲述的,作者在虚构和研究、重构和记忆中游走,寻找。……作者的语言朴实无华,但这再合适不过。……非常伟大、极富影响力的艺术。

——犹克‧玛根瑙(Jörg Magenau),德国广播电台文化台

不可预知和令人大跌眼镜的线索盘根错节,活像一部犯罪悬疑片,每个细节都增添了张力,偶然又衍生出了一连串不可思议……《她来自马里乌波尔》是二十世纪灾难史的缩影,其影响至今绵延不绝。

——赫尔穆特·伯蒂格(Helmut Böttiger),《德国时代周报》

近年来有好几部关于二十世纪梦魇的作品,它们与暴力相关,如档案中记录般遥远。虽然娜塔莎·沃丁仅展示了正在发生的故事的一小部分,但她的讲述是如此拉近了读者,我们在当中看到了我们自己。

——《法兰克福汇报》

娜塔莎·沃丁确立了一种既古典又非凡的写作范式。

——汉斯-彼得·库尼施(Hans-Peter Kunisch),《南德意志报》

革命,饥饿,世界大战,内战,古拉格,这是一个更富戏剧性的家族故事。……娜塔莎·沃丁继承了历史学家似乎无法接续的使命:将强制劳工和战俘的历史曝光在公众的视野中。

——德意志广播电台

这本书引人入胜,读开头第一句话就把心提溜到了嗓子眼,悲壮,震撼,很难停下翻动纸页的手指。……属于赫塔·米勒和凯尔泰斯·伊姆雷一脉。

——《科隆城市报》

……一部伟大的书,对抗沉默。那是一段鲜活的,生动的,发出叩问的,绝望而又动人的历史。当然,也充满了痛苦。这是一部催人泪下的书,是多重线索和寻找下的个人史书写。

——巴伐利亚州第二电台文化频道

凭借有限的信息,沃丁小心翼翼地把谜一般的家族史碎片拼接起来,于是便有了这部饱受赞誉的深情杰作,堪与W. G. 塞巴尔德媲美。……《她来自马里乌波尔》填补了文学领域的空白,通过对母亲家族的深情追溯,为成千上万东欧人民树立了纪念碑。

——New Books in German

这本书呼吁人们关注那些鲜为人知且往往不是焦点的历史议题,纳粹德国的东方劳工史即其中之一。有时候它像一本推理小说,在这本书面前你根本停不下来,因为你不知道娜塔莎·沃丁还要往窟窿里填充什么。许多东西浮出历史地表,但还有许多没有说出来。这就是书写家族史的意义。

——Beyond History

此书再次揭开了德国历史上的一块伤疤。许多档案材料被刻意销毁,记忆随着当事人的去世而荡然无存,即便尚有知情人在世也大多缄口不言。……相信随着该书的传播,这段被遮蔽和遗忘的历史会重新进入公共记忆之中。

——中国《文艺报》

微尘 豆瓣

8.4 (39 个评分)

作者:

陈年喜

天津人民出版社

2021

- 10

我见过的不幸太多了,从来没有沮丧过。

——陈年喜

这本书收录了陈年喜21篇非虚构故事集。

书中写了一群平凡而朴素的劳动者的故事。

他们是爆破工、运石工、乡村木匠、农夫、农妇、小作坊老板……

而作家自己的故事,贯穿始终:在地下五千米开山炸石,在烟尘和轰鸣中养家糊口,在工棚和山野中写下诗篇,记录命运的爆裂和寂静。

他们虽历经生活的磨砺,却淳朴而硬扎,沉静地诉说关于亲情、爱情、死亡、欲望的生活主题……

这是一本生命的书,也是死亡的书,归根到底,是一本生活的书。

世界是什么样子?生活是什么样子?我的感觉里,除了绵长、无处不在的风,其余都是尘埃,我们在其中奔突,努力站稳,但更多的时候是东倒西歪,身不由己。

——陈年喜

这本书收录了陈年喜21篇非虚构故事集。

书中写了一群平凡而朴素的劳动者的故事。

他们是爆破工、运石工、乡村木匠、农夫、农妇、小作坊老板……

而作家自己的故事,贯穿始终:在地下五千米开山炸石,在烟尘和轰鸣中养家糊口,在工棚和山野中写下诗篇,记录命运的爆裂和寂静。

他们虽历经生活的磨砺,却淳朴而硬扎,沉静地诉说关于亲情、爱情、死亡、欲望的生活主题……

这是一本生命的书,也是死亡的书,归根到底,是一本生活的书。

世界是什么样子?生活是什么样子?我的感觉里,除了绵长、无处不在的风,其余都是尘埃,我们在其中奔突,努力站稳,但更多的时候是东倒西歪,身不由己。

桶川跟踪狂杀人事件 豆瓣 Goodreads 谷歌图书

桶川ストーカー殺人事件

8.9 (292 个评分)

作者:

[日] 清水洁

译者:

王华懋

后浪丨四川人民出版社

2021

- 2

推动反跟踪骚扰法案出台的凶杀案件!

是谁杀害了一个女孩三次?

调查记者全程追踪,直击日本官僚体制的结构性罪恶

日本纪实文学金字塔尖之作,日本记者会议大奖作品

◎编辑推荐

“我的女儿被杀害了三次。”

第一次是罪犯,

第二次是怠于调查的警方,

第三次是伤害她名誉的媒体。

前男友跟踪骚扰、买凶杀害 + 警方坐视不理 + 媒体污名化报道,无辜的受害人被一次次推向深渊。

遭遇骚扰和暴力、受到死亡威胁的女性,保留证据,奋力求救,为何无人听见?

饱受白眼的“三流”记者,为何挺身而出,站在公权力的对立面,揭露警方的一个又一个谎言?

■ 调查记者清水洁全程追踪,秉持“人”的良心而报道,传递受害人的真实声音。先于警方找到实行犯,揭露警察与官方媒体的罔顾事实、操纵舆论的“共犯”结构。

■ 十幅照片还原侦破过程,直击逮捕现场。

■ 本作“日本记者会议(JCJ)大奖”“编辑选择杂志报道奖”,被誉为 “记者的教科书”“日本纪实文学的金字塔”。

■ 此案推动了日本《跟踪骚扰行为规范法》出台。

◎内容简介

一九九九年十月二十六日,年轻女子猪野诗织在日本埼玉县JR桶川站前遭人持刀刺死。

受害者生前因长期受到跟踪骚扰而多次向警方报案,警方却未予重视,最终没能阻止悲剧的发生。记者清水洁在调查这一事件的过程中,依从受害者生前留下的“遗言”的引导,多方走访查证,在警方轻视线索、调查不力的情况下,以记者的身份找到了实行犯,进而揭露了警方对受害者生前报案的漠视、敷衍,以及案发后试图抹黑受害者、掩盖渎职事实的行为。

此案引发强烈的社会反响,推动了日本《跟踪骚扰行为规范法》的出台。

本书是该事件的全记录。

◎媒体评论

此书除了让我们重新审视公权力的体制内在、媒体载舟覆舟的能力,也揭示了这样的意义:每个人都可能是促成社会之恶的原因,但每个人也都可以有所选择、选择自己不去构成社会之恶,甚至可以交付一己之力成就善的一部分。

——2019台湾OPENBOOK年度好书推荐语

清水先生是一位著名的记者,曾采访报道过“桶川跟踪狂杀人事件”“足利事件”等大案,放出过许多推翻警方与检方调查结论的独家特写。

——伊藤诗织在《黑箱》中评价清水洁

用这种方式,清水洁在调查上面把警方绝对不愿意别人知道的内幕给揭露出来,当然他绝对来不及救回被害者,但他尽到了作为一个调查记者最重要的责任,他不放弃把警方不愿意被大众知道的事实给揭露出来。这本书值得大家看一下,想一下。

——《杨照读书》

为了回应被害者的「遗言」而开始活动的清水记者,带着甚至是「愚直」的执念,最终将犯人和警察双方逼迫得走投无路,真的很精彩。我认为这才是记者的精神,这就是正义。我不常使用“感动”、“正义”等词语(而我这次使用了),所以我关于这部著作的感想,应该可以得到大家的信任。

——明治大学法科大学院教授 瀬木比吕志

是谁杀害了一个女孩三次?

调查记者全程追踪,直击日本官僚体制的结构性罪恶

日本纪实文学金字塔尖之作,日本记者会议大奖作品

◎编辑推荐

“我的女儿被杀害了三次。”

第一次是罪犯,

第二次是怠于调查的警方,

第三次是伤害她名誉的媒体。

前男友跟踪骚扰、买凶杀害 + 警方坐视不理 + 媒体污名化报道,无辜的受害人被一次次推向深渊。

遭遇骚扰和暴力、受到死亡威胁的女性,保留证据,奋力求救,为何无人听见?

饱受白眼的“三流”记者,为何挺身而出,站在公权力的对立面,揭露警方的一个又一个谎言?

■ 调查记者清水洁全程追踪,秉持“人”的良心而报道,传递受害人的真实声音。先于警方找到实行犯,揭露警察与官方媒体的罔顾事实、操纵舆论的“共犯”结构。

■ 十幅照片还原侦破过程,直击逮捕现场。

■ 本作“日本记者会议(JCJ)大奖”“编辑选择杂志报道奖”,被誉为 “记者的教科书”“日本纪实文学的金字塔”。

■ 此案推动了日本《跟踪骚扰行为规范法》出台。

◎内容简介

一九九九年十月二十六日,年轻女子猪野诗织在日本埼玉县JR桶川站前遭人持刀刺死。

受害者生前因长期受到跟踪骚扰而多次向警方报案,警方却未予重视,最终没能阻止悲剧的发生。记者清水洁在调查这一事件的过程中,依从受害者生前留下的“遗言”的引导,多方走访查证,在警方轻视线索、调查不力的情况下,以记者的身份找到了实行犯,进而揭露了警方对受害者生前报案的漠视、敷衍,以及案发后试图抹黑受害者、掩盖渎职事实的行为。

此案引发强烈的社会反响,推动了日本《跟踪骚扰行为规范法》的出台。

本书是该事件的全记录。

◎媒体评论

此书除了让我们重新审视公权力的体制内在、媒体载舟覆舟的能力,也揭示了这样的意义:每个人都可能是促成社会之恶的原因,但每个人也都可以有所选择、选择自己不去构成社会之恶,甚至可以交付一己之力成就善的一部分。

——2019台湾OPENBOOK年度好书推荐语

清水先生是一位著名的记者,曾采访报道过“桶川跟踪狂杀人事件”“足利事件”等大案,放出过许多推翻警方与检方调查结论的独家特写。

——伊藤诗织在《黑箱》中评价清水洁

用这种方式,清水洁在调查上面把警方绝对不愿意别人知道的内幕给揭露出来,当然他绝对来不及救回被害者,但他尽到了作为一个调查记者最重要的责任,他不放弃把警方不愿意被大众知道的事实给揭露出来。这本书值得大家看一下,想一下。

——《杨照读书》

为了回应被害者的「遗言」而开始活动的清水记者,带着甚至是「愚直」的执念,最终将犯人和警察双方逼迫得走投无路,真的很精彩。我认为这才是记者的精神,这就是正义。我不常使用“感动”、“正义”等词语(而我这次使用了),所以我关于这部著作的感想,应该可以得到大家的信任。

——明治大学法科大学院教授 瀬木比吕志

弗兰·勒博维茨:假装我们在城市 第 1 季 (2021) 豆瓣 TMDB

Pretend It's a City Season 1 所属 : 弗兰·勒博维茨:假装我们在城市

8.7 (346 个评分)

导演:

马丁·斯科塞斯

演员:

弗兰·勒博维茨

/

马丁·斯科塞斯

…

弗兰·利波维兹与马丁·史柯西斯面对面对谈,带观众和这位善于揶揄的作家、幽默人士兼说书人一同漫步纽约街道,领会她的迷人思绪。

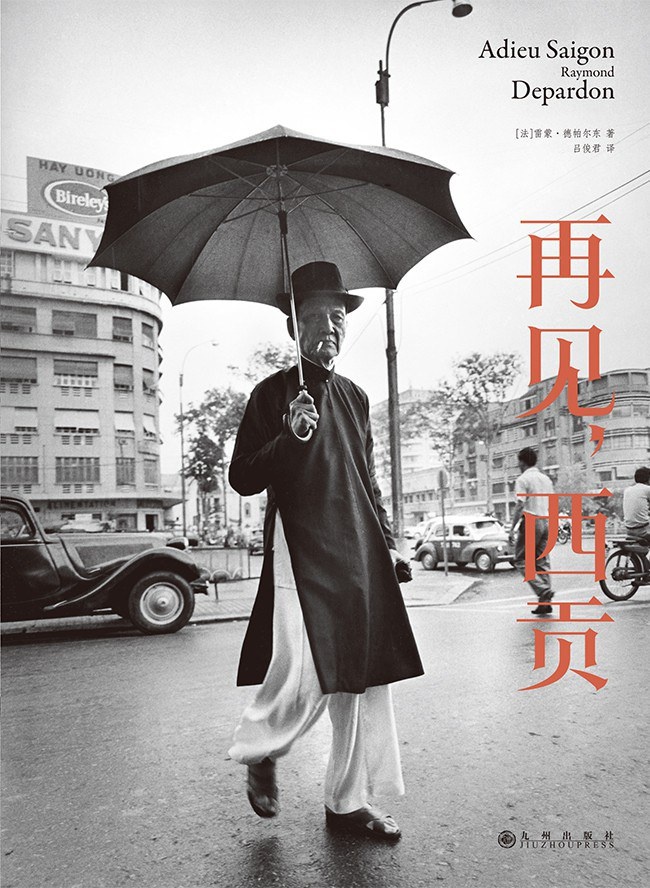

再见,西贡 豆瓣

Adieu Saigon

8.0 (8 个评分)

作者:

[法] 雷蒙·德帕尔东

/

Raymond Depardon

译者:

吕俊君

后浪丨九州出版社

2021

- 3

玛格南资深摄影师回忆到访西贡的三次经历

从战火纷飞中的异国风情到标准的全球化大都市

历史的碎片折射出越南1964—2014翻天覆地的变化

编辑推荐

◎ 战场内外的现实

德帕尔东用尊重且带有同情的镜头,力图贴近在越南遇到的形形色色的人,又不让他们变形失真。战场上神情紧绷的越南士兵,村庄里镇定自若的老太太,安静撤离基地的美军士兵,练习过马路的失明的战争受害者……他冷静地展示多年的战争给越南平民和日常生活带来的种种影响。

◎ 越南城市面貌的变迁

与其说本书是一本战地摄影集,不如说是越南战时生活图景集。德帕尔东的图像印证了西方游客对许多热带殖民地的想象,西贡街头身穿传统白色长袄的年轻女性、东西方风格混杂的建筑、聚在一起闲聊的三轮车车夫等,被摄影师一一收入镜中。这些异域风情后来被摩天大楼、航空公司广告牌、连锁餐饮店稀释,西贡成为一座与其他国际化大都市别无二致的城市。

◎ 摄影师的难忘回忆

德帕尔东第一次到访西贡时年仅22岁,已经历过三场战事,呼啸的子弹声依然让他紧张,目睹士兵伤亡令他惘然。他在西贡与心仪的女孩去电影院约会,与同行的摄影师彻夜畅谈,享受战争边缘的悠闲。50年后当他旧地重游时,每一个熟悉的街口都有了新的面目。他用这本书纪念在战场上牺牲的同行、朋友,也纪念自己曾经的岁月。

内容简介

雷蒙·德帕尔东在他的摄影师生涯中曾多次前往越南。他目睹被誉为“东方小巴黎”的西贡经历了法国殖民时期、南越政府治理时期,再到被解放与更名,直到成为一座与其他国际化大都市别无二致的城市。本书按时间顺序呈现了在法越战争结束后的1964年、1972—1973年越战末期、2014年西贡解放40周年之际德帕尔东在越南拍摄的照片。这些历史的碎片折射出过去几十年里越南翻天覆地的变化。

从战火纷飞中的异国风情到标准的全球化大都市

历史的碎片折射出越南1964—2014翻天覆地的变化

编辑推荐

◎ 战场内外的现实

德帕尔东用尊重且带有同情的镜头,力图贴近在越南遇到的形形色色的人,又不让他们变形失真。战场上神情紧绷的越南士兵,村庄里镇定自若的老太太,安静撤离基地的美军士兵,练习过马路的失明的战争受害者……他冷静地展示多年的战争给越南平民和日常生活带来的种种影响。

◎ 越南城市面貌的变迁

与其说本书是一本战地摄影集,不如说是越南战时生活图景集。德帕尔东的图像印证了西方游客对许多热带殖民地的想象,西贡街头身穿传统白色长袄的年轻女性、东西方风格混杂的建筑、聚在一起闲聊的三轮车车夫等,被摄影师一一收入镜中。这些异域风情后来被摩天大楼、航空公司广告牌、连锁餐饮店稀释,西贡成为一座与其他国际化大都市别无二致的城市。

◎ 摄影师的难忘回忆

德帕尔东第一次到访西贡时年仅22岁,已经历过三场战事,呼啸的子弹声依然让他紧张,目睹士兵伤亡令他惘然。他在西贡与心仪的女孩去电影院约会,与同行的摄影师彻夜畅谈,享受战争边缘的悠闲。50年后当他旧地重游时,每一个熟悉的街口都有了新的面目。他用这本书纪念在战场上牺牲的同行、朋友,也纪念自己曾经的岁月。

内容简介

雷蒙·德帕尔东在他的摄影师生涯中曾多次前往越南。他目睹被誉为“东方小巴黎”的西贡经历了法国殖民时期、南越政府治理时期,再到被解放与更名,直到成为一座与其他国际化大都市别无二致的城市。本书按时间顺序呈现了在法越战争结束后的1964年、1972—1973年越战末期、2014年西贡解放40周年之际德帕尔东在越南拍摄的照片。这些历史的碎片折射出过去几十年里越南翻天覆地的变化。

乌托邦年代 豆瓣

8.6 (48 个评分)

作者:

[法] 让-克劳德·卡里耶尔

译者:

胡纾

新星出版社

2018

- 4

1968年早春。所有人都信了:无须更多努力,世界即将改变。

花儿。铺路石。坦克。

1968至1969年间,让-克劳德·卡里耶尔作为剧作家的工作恰巧令他近距离接触到三座处于时代旋涡中的城市:纽约、巴黎、布拉格——接着又是纽约。

他与工作伙伴游荡在不同国家,亲眼见证了 乌托 邦之风如何刮起。他们只想写一段小故事,却被大故事撵着走。

“这两年光阴不同凡响,如今或被人鄙弃或被人捧上神坛,而我则尽量编织自己的记忆。透过回忆的迷雾,我想起许多东西:呼喊、拒绝、逃避、毒品、梦想,还有据说是自由的性,以及宣称近在眼前的新世界。”

花儿。铺路石。坦克。

1968至1969年间,让-克劳德·卡里耶尔作为剧作家的工作恰巧令他近距离接触到三座处于时代旋涡中的城市:纽约、巴黎、布拉格——接着又是纽约。

他与工作伙伴游荡在不同国家,亲眼见证了 乌托 邦之风如何刮起。他们只想写一段小故事,却被大故事撵着走。

“这两年光阴不同凡响,如今或被人鄙弃或被人捧上神坛,而我则尽量编织自己的记忆。透过回忆的迷雾,我想起许多东西:呼喊、拒绝、逃避、毒品、梦想,还有据说是自由的性,以及宣称近在眼前的新世界。”

东京贫困女子 豆瓣 Eggplant.place Goodreads

8.3 (125 个评分)

作者:

[日]中村淳彦

译者:

傅栩

人民文学出版社

2021

- 8

Literature Publishing Pub 2021-07-01 288 People's Literature Publishing House In an interview for this book. there are young girls who are forced to enter the custom industry before the entrance ceremony. and the University of Tokyo who ...

昨天的中国 豆瓣

8.5 (34 个评分)

作者:

[法] 阎雷

译者:

杨宁

北京联合出版公司

2015

- 3

继布列松、马克·吕布和刘香成等摄影大师之后

专注拍摄中国时间最长、地域最广的西方摄影师

行走拍摄中国三十年作品首次在国内出版

【内容简介】

本书以阎雷的大型摄影集《中国》为底本,甄选并增补部分未公开发表的照片,重新编排成册,全面呈现1985—2000年间处于转型期的中国的日常生活、经济起飞和社会巨变,用镜头为整个中国创作一幅最鲜活、最富生命力的肖像。

作者对中国充满了感情,三十年间足迹踏遍中国的每一个角落,敏锐地捕捉到这个具有厚重灰色调的国度在20世纪末对变革的渴望、对新鲜事物的痴迷,通过他的视角,将新旧交替时期的种种微妙和激烈之处真实地传递出来,真实展现了那段逐渐远去的历史。

【推荐语】

16岁,我做了一个梦,梦见的是我在中国的一种生活,很神奇。1979年,中国开始改革开放,第一次签发针对个人的外国人旅游签证。我听到这个消息就睡不着觉,我要学习摄影,我要学习中文,我要拍中国改革开放。他们在叫我,我应该去。所以我来中国了。

我没有后悔这个梦。

——阎雷

以中国为主要拍摄题材的外国摄影师中,阎雷也许可以称得上是最优秀的人之一。他完全可以与他的前辈马克 •吕布比肩。

——那日松

专注拍摄中国时间最长、地域最广的西方摄影师

行走拍摄中国三十年作品首次在国内出版

【内容简介】

本书以阎雷的大型摄影集《中国》为底本,甄选并增补部分未公开发表的照片,重新编排成册,全面呈现1985—2000年间处于转型期的中国的日常生活、经济起飞和社会巨变,用镜头为整个中国创作一幅最鲜活、最富生命力的肖像。

作者对中国充满了感情,三十年间足迹踏遍中国的每一个角落,敏锐地捕捉到这个具有厚重灰色调的国度在20世纪末对变革的渴望、对新鲜事物的痴迷,通过他的视角,将新旧交替时期的种种微妙和激烈之处真实地传递出来,真实展现了那段逐渐远去的历史。

【推荐语】

16岁,我做了一个梦,梦见的是我在中国的一种生活,很神奇。1979年,中国开始改革开放,第一次签发针对个人的外国人旅游签证。我听到这个消息就睡不着觉,我要学习摄影,我要学习中文,我要拍中国改革开放。他们在叫我,我应该去。所以我来中国了。

我没有后悔这个梦。

——阎雷

以中国为主要拍摄题材的外国摄影师中,阎雷也许可以称得上是最优秀的人之一。他完全可以与他的前辈马克 •吕布比肩。

——那日松

异狂国度 (2018) TMDB Eggplant.place 豆瓣

Wild Wild Country Season 1 所属 : 异狂国度

8.7 (56 个评分)

导演:

Chapman Way

/

Maclain Way

演员:

奥修

/

Ma Anand Sheela

…

一名充满争议的教派领袖在俄勒冈州的沙漠中建起乌托邦之城,他与当地居民的冲突演变为了全球性丑闻。

在乌苏里的莽林中 豆瓣

8.9 (8 个评分)

作者:

[苏] 弗·克·阿尔谢尼耶夫

人民文学出版社

2005

- 2

弗·克 阿尔谢尼耶夫考察西伯利亚原始森林时,遇到了一位赫哲族猎人德尔苏·乌扎拉,请他做向导。流浪猎人乌扎拉譬觉灵敏 对山林无比熟悉能嗅到动物的气息。辨别人和动物的足迹等等。他凭借高超的生存本领,数度帮助阿尔谢尼耶夫和他的队伍渡过难关,多次救了阿尔谢尼耶夫等人性命。两个男人在森林探险中结下了深厚的友谊。5年以后,阿尔谢尼耶夫把德尔苏带到生活无虞的城市居住。可老猎人处处与现代化的社会发生冲突。最后,属于大自然的德尔苏·乌扎拉返回莽林中,不幸死于盗贼之手。

本书是对一个善良朴实平凡的人的终极关怀,是一曲普通人的生命的挽歌。

本书是苏联地理学家阿尔谢尼耶夫于二十世纪初在乌苏里地区考察后写出的地理考察报告,也是一部堪与《瓦尔登湖》相媲美的绿色文学经典,全书分为《乌苏里山区历险记》(原名《乌苏里地区之行》)和《德尔苏·乌扎拉》两部分。日本电影大师黑泽明根据该书改编的电影 《德尔苏·乌扎拉》引起国际影坛轰动,获得1975年奥斯卡最佳外语片奖。

本书是对一个善良朴实平凡的人的终极关怀,是一曲普通人的生命的挽歌。

本书是苏联地理学家阿尔谢尼耶夫于二十世纪初在乌苏里地区考察后写出的地理考察报告,也是一部堪与《瓦尔登湖》相媲美的绿色文学经典,全书分为《乌苏里山区历险记》(原名《乌苏里地区之行》)和《德尔苏·乌扎拉》两部分。日本电影大师黑泽明根据该书改编的电影 《德尔苏·乌扎拉》引起国际影坛轰动,获得1975年奥斯卡最佳外语片奖。

城市:重新发现市中心 豆瓣 谷歌图书

City: Rediscovering the Center

作者:

[美]威廉•H.怀特

译者:

叶齐茂、倪晓晖

上海译文出版社

2020

- 10

美国关于城市开放空间领域最有影响力的评论家威廉•怀特的代表作

被美国《新闻周刊》杂志选入“我们这个时代的50本书”

许多国家城市规划协会推荐给它们会员们必读的经典著作之一

【内容简介】

《城市:重新发现市中心》是威廉•怀特16年直接的和持续地观察城市公 共空间的结晶。怀特使用录像机,记录下城市中心地区的广场、街道、小公园和市场里人的行为,然后再做具体分析,从整体上评估城市中心的健康。本书可谓美国城市思想核心中的一部分,其重要性堪比《美国大城市的生与死》《模式语言》和《城市史》,至今仍然是许多国家城市规划协会推荐给它们会员们必读的经典著作之一。

被美国《新闻周刊》杂志选入“我们这个时代的50本书”

许多国家城市规划协会推荐给它们会员们必读的经典著作之一

【内容简介】

《城市:重新发现市中心》是威廉•怀特16年直接的和持续地观察城市公 共空间的结晶。怀特使用录像机,记录下城市中心地区的广场、街道、小公园和市场里人的行为,然后再做具体分析,从整体上评估城市中心的健康。本书可谓美国城市思想核心中的一部分,其重要性堪比《美国大城市的生与死》《模式语言》和《城市史》,至今仍然是许多国家城市规划协会推荐给它们会员们必读的经典著作之一。

汾阳小子贾樟柯 (2014) 豆瓣

Jia Zhangke, Um Homem de Fenyang

8.5 (69 个评分)

导演:

沃尔特·塞勒斯

演员:

贾樟柯

其它标题:

Jia Zhangke, Um Homem de Fenyang

/

Jia Zhangke, un Gars de Fenyang

…

巴西著名导演沃尔特-塞勒 斯在北京结束了有关贾樟柯的纪录片 拍摄,这部探索贾樟柯创作秘密的影 片筹备长达三年,在巴西圣保罗、法 国巴黎、及贾樟柯的老家山西汾阳等 地拍摄,影片追踪了贾樟柯在世界各 地的艺术活动,采访了贾樟柯的亲 友、同学、台前幕后合作者,旨在近 距离了解贾樟柯的创作思路及成长过 程。沃尔特-塞勒斯同时完成了一本 关于贾樟柯电影的研究专著,将以 葡、法、英三种语言出版。

一生两世 豆瓣

作者:

蔡登山

北京出版社

2018

- 8

早年林海音先生跟我说起过蔡登山,说他用功得很,整理旧人旧事资料最周全,从此,报刊上一见蔡先生文章我必读。

——董桥

中国近代史上,有一群文化人,他们或为诗人、文人、报人、小说家、政论家、翻译家、编辑家,在各自的领域本该卓有成就,却因变节附逆而为后人所不齿,他们的文化贡献和人生经历被选择性地遗忘,然而时代前行,这段被掩埋的历史记忆,需要重新还原!

本书钩沉了22个文化人:郑孝胥、江亢虎、梁鸿志、朱朴、金雄白、钱稻孙、沈启无、柳存仁、黄濬、管翼贤、陈彬龢、张资平、何海鸣、周黎庵、纪果庵、周越然、龙沐勋、赵叔雍、冒效鲁、陶亢德、穆时英及樊仲云,经由作品、档案、回忆录、口述历史以及文献报刊的爬梳,重新揭示一群被遗忘的文人,一段被遮蔽的历史。

——董桥

中国近代史上,有一群文化人,他们或为诗人、文人、报人、小说家、政论家、翻译家、编辑家,在各自的领域本该卓有成就,却因变节附逆而为后人所不齿,他们的文化贡献和人生经历被选择性地遗忘,然而时代前行,这段被掩埋的历史记忆,需要重新还原!

本书钩沉了22个文化人:郑孝胥、江亢虎、梁鸿志、朱朴、金雄白、钱稻孙、沈启无、柳存仁、黄濬、管翼贤、陈彬龢、张资平、何海鸣、周黎庵、纪果庵、周越然、龙沐勋、赵叔雍、冒效鲁、陶亢德、穆时英及樊仲云,经由作品、档案、回忆录、口述历史以及文献报刊的爬梳,重新揭示一群被遗忘的文人,一段被遮蔽的历史。

冬牧场 豆瓣

8.8 (178 个评分)

作者:

李娟

新星出版社

2012

- 6

文坛清新之风,阿勒泰的精灵

李娟首部长篇纪实散文力作

四个月、零距离、全程记述哈萨克民族冬牧场的点点滴滴!

春天接羔,夏天催膘,秋天配种,冬天孕育。羊的一生是牧人的一年,牧人的一生呢?这绵延千里的家园,这些大地最隐秘微小的褶皱,这每一处最狭小脆弱的栖身之地……青春啊,财富啊,爱情啊,希望啊,全都默默无声。 ——李娟

2010年冬天,李娟跟随一家熟识的哈萨克牧民深入阿勒泰南部的冬季牧场、沙漠,度过了一段艰辛迥异的荒野生活。李娟是第一位描写哈萨克民族冬牧生活的汉族作家,她以饱含深情又不失节制的文字,呈现出阿尔泰最后一批“荒野主人”冬季转场时的独特生存景观。

李娟首部长篇纪实散文力作

四个月、零距离、全程记述哈萨克民族冬牧场的点点滴滴!

春天接羔,夏天催膘,秋天配种,冬天孕育。羊的一生是牧人的一年,牧人的一生呢?这绵延千里的家园,这些大地最隐秘微小的褶皱,这每一处最狭小脆弱的栖身之地……青春啊,财富啊,爱情啊,希望啊,全都默默无声。 ——李娟

2010年冬天,李娟跟随一家熟识的哈萨克牧民深入阿勒泰南部的冬季牧场、沙漠,度过了一段艰辛迥异的荒野生活。李娟是第一位描写哈萨克民族冬牧生活的汉族作家,她以饱含深情又不失节制的文字,呈现出阿尔泰最后一批“荒野主人”冬季转场时的独特生存景观。

切尔诺贝利的悲鸣 豆瓣 Goodreads

VOICES FROM CHERNOBYL

9.1 (103 个评分)

作者:

[白俄] S·A·阿列克谢耶维奇

译者:

方祖芳

/

郭成业

花城出版社

2015

- 11

★获得2015年诺贝尔文学奖,真实记录切尔诺贝利核灾难事件

★“她的复调书写,是对我们时代的苦难和勇气的纪念。”

★“每一页,都是感人肺腑的故事。”

------------------------------------------------------------ -------------

切尔诺贝利核灾难幸存者口述实录,每一页都是感人肺腑的故事

作者冒着核辐射危险,深入切尔诺贝利,采访当地幸存者

人类史上最惨烈的科技悲剧,今天的我们该如何避免灾难重演?

-------------------------------------------------------------------------

1986年4月26日,史上最惨烈的反应炉事故发生在切尔诺贝利。这是史上最浩大的悲剧之一。作者访问了上百位受到切尔诺贝利核灾影响的人民,有无辜的居民、消防员、以及那些被征招去清理灾难现场的人员。他们的故事透露出他们至今仍生活在恐惧、愤怒和不安当中。

本书将这些访谈以独白的方式呈现,巨细靡遗的写实描绘,使这场悲剧读起来像世界末日的童话。人们坦白地述说着痛苦,细腻的独白让人身历其境却又难以承受。

-------------------------------------------------------------------------

★《纽约时报》——每一页都是奇异而残忍的故事,就像那些残留在幸存者身上的辐射。

★《伦敦时报》——如同古希腊悲剧表演的合唱团,本书收录了众人的心声。短期之内,我们恐怕不会再有机会读到这般真实记录愤怒、愚昧、英勇和伤亡的文字。

★《每日电讯报》——从受访者的独白中,阿列克谢耶维奇创造了这样一种历史:无论离这些事件有多远,读者都能感同身受,如有切肤之痛。读完这本书,我才知道切尔诺贝利是欧洲的一场海啸,这场海啸不仅是由我们人类所造成的,而且还永无止尽。如果你对未来抱有好奇心,我强烈推荐这本书。书中的切尔诺贝利是个充满极端与未知的地方,一个现代科技发展造就的戏剧世界。

★《出版人周刊》——口语叙述的历史在脑海中挥之不去,充斥着面对命运时的无奈、艰苦卓绝的勇气,以及浓厚的黑色幽默……如同不可磨灭的X光透视着俄国人的灵魂。

★《国家》杂志——阿列克谢耶维奇的这本杰出著作,忠实地记录着她那些白俄罗斯同胞的生命与死亡。本书终于将在美国上架……这是无与伦比的见证。

★《书目杂志》——书中记录着受污染的世界里骇人的生活。这些典型的故事分别传达出不同的声音:愤怒、恐惧、无知、艰苦、英勇、同情和爱。阿列克谢耶维奇冒着损害健康的风险,深入前线收集这些见证,把故事转化成令人难忘的精辟著作,我们只能期盼书中的灾难不会重现。

★“她的复调书写,是对我们时代的苦难和勇气的纪念。”

★“每一页,都是感人肺腑的故事。”

------------------------------------------------------------ -------------

切尔诺贝利核灾难幸存者口述实录,每一页都是感人肺腑的故事

作者冒着核辐射危险,深入切尔诺贝利,采访当地幸存者

人类史上最惨烈的科技悲剧,今天的我们该如何避免灾难重演?

-------------------------------------------------------------------------

1986年4月26日,史上最惨烈的反应炉事故发生在切尔诺贝利。这是史上最浩大的悲剧之一。作者访问了上百位受到切尔诺贝利核灾影响的人民,有无辜的居民、消防员、以及那些被征招去清理灾难现场的人员。他们的故事透露出他们至今仍生活在恐惧、愤怒和不安当中。

本书将这些访谈以独白的方式呈现,巨细靡遗的写实描绘,使这场悲剧读起来像世界末日的童话。人们坦白地述说着痛苦,细腻的独白让人身历其境却又难以承受。

-------------------------------------------------------------------------

★《纽约时报》——每一页都是奇异而残忍的故事,就像那些残留在幸存者身上的辐射。

★《伦敦时报》——如同古希腊悲剧表演的合唱团,本书收录了众人的心声。短期之内,我们恐怕不会再有机会读到这般真实记录愤怒、愚昧、英勇和伤亡的文字。

★《每日电讯报》——从受访者的独白中,阿列克谢耶维奇创造了这样一种历史:无论离这些事件有多远,读者都能感同身受,如有切肤之痛。读完这本书,我才知道切尔诺贝利是欧洲的一场海啸,这场海啸不仅是由我们人类所造成的,而且还永无止尽。如果你对未来抱有好奇心,我强烈推荐这本书。书中的切尔诺贝利是个充满极端与未知的地方,一个现代科技发展造就的戏剧世界。

★《出版人周刊》——口语叙述的历史在脑海中挥之不去,充斥着面对命运时的无奈、艰苦卓绝的勇气,以及浓厚的黑色幽默……如同不可磨灭的X光透视着俄国人的灵魂。

★《国家》杂志——阿列克谢耶维奇的这本杰出著作,忠实地记录着她那些白俄罗斯同胞的生命与死亡。本书终于将在美国上架……这是无与伦比的见证。

★《书目杂志》——书中记录着受污染的世界里骇人的生活。这些典型的故事分别传达出不同的声音:愤怒、恐惧、无知、艰苦、英勇、同情和爱。阿列克谢耶维奇冒着损害健康的风险,深入前线收集这些见证,把故事转化成令人难忘的精辟著作,我们只能期盼书中的灾难不会重现。

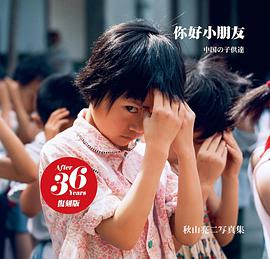

你好小朋友复刻版 豆瓣

中国の子供達

9.6 (46 个评分)

作者:

[日]秋山亮二

青艸堂株式会社

2019

- 6

日本摄影师秋山亮二拍摄的《你好小朋友》近年来在网络风靡。1983年出版的这本摄影集已绝版。拍摄对象都是1980年代初期中国的孩子们。

这本摄影集为中日双语版。登载有“樱花牌胶卷”的广告。现在的柯尼卡美能达(KONICA MINOLTA)当时名为“小西六”。因为小西六想在中国销售自己生产的“樱花牌胶卷”(1987年更名为柯尼卡胶卷),以中国为题材制作年历。当时中国还没有生产彩色胶卷,也没有冲洗彩色照片的地方。之后这个计划慢慢扩大、转变成为制作摄影集。在中国摄影家协会的帮助下,1981~1982年小西六邀请秋山先生拍摄。他5次前往中国,每次两到三周的时间逗留,拍摄了近8000张彩色照片,筛选116张出版了《你好小朋友》摄影集。拍摄地点包含北京,成都,昆明,广州,海南岛,上海,苏州,桂林,哈尔滨,乌鲁木齐・吐鲁番,呼和浩特等12个城市。

翻开这本摄影集,孩子们天真纯洁朴实的面容接连不断地闯入我们的视野,裹挟着无法言喻的乡愁。那是中国改革开放初期,整个社会向着新希望前行的特殊氛围弥漫着整本摄影集。作品出版之后至今的36年,也是中国发生巨变的36年。建筑、衣服、使用的包或者餐具、街边的垃圾桶,特别对于经历了那个年代的70后80后看来,这些物品无疑让他们倍感怀念。然而,比起这些,更打动人心的是孩子们脸上那种无所忧虑的神情。

我们近年通过媒体看到过很多有着悲伤表情的孩子们。由于地震等灾害失去双亲的孩子、从叙利亚死里逃生难民的孩子、被空袭轰炸失去家园的孩子、受虐待而进福利院的孩子、被应试烦恼困扰而自杀的孩子。但原本孩子的存在就是,不用工作不必担心金钱问题,只需玩耍和学习并应被无条件保护,看着这本书中被拍摄的小朋友们,再次真切感受到的确应该如此。所以明明不是自己的小孩,却被一种想要拥抱画面中每一个孩子的情绪溢满心田。随后又想到这些拥有明眸的孩子们创想的未来即是当下,一边想象他们现在过着什么样的生活呢,一边不自觉的又一次次翻开新的一页。

秋山先生在自身的著作中这么写道:“随着岁月的流逝,内容的深度也随之加深,怎么也看不腻的大概就是好照片吧。即使只有一张,也希望自己的照片中能诞生出这样的影像作品。”《你好小朋友》正是这样的作品。

很多人希望《你好小朋友》能够复刻。直到2018年11月16日,创立于京都的出版社青艸堂与秋山亮二先生达成复刻意向。历时半年终于完成复刻版的制作,在其社交媒体(新浪微博、instagram、facebook)持续更新了详细的制作过程。复刻版于2019年6月1日正式发行。

这本摄影集为中日双语版。登载有“樱花牌胶卷”的广告。现在的柯尼卡美能达(KONICA MINOLTA)当时名为“小西六”。因为小西六想在中国销售自己生产的“樱花牌胶卷”(1987年更名为柯尼卡胶卷),以中国为题材制作年历。当时中国还没有生产彩色胶卷,也没有冲洗彩色照片的地方。之后这个计划慢慢扩大、转变成为制作摄影集。在中国摄影家协会的帮助下,1981~1982年小西六邀请秋山先生拍摄。他5次前往中国,每次两到三周的时间逗留,拍摄了近8000张彩色照片,筛选116张出版了《你好小朋友》摄影集。拍摄地点包含北京,成都,昆明,广州,海南岛,上海,苏州,桂林,哈尔滨,乌鲁木齐・吐鲁番,呼和浩特等12个城市。

翻开这本摄影集,孩子们天真纯洁朴实的面容接连不断地闯入我们的视野,裹挟着无法言喻的乡愁。那是中国改革开放初期,整个社会向着新希望前行的特殊氛围弥漫着整本摄影集。作品出版之后至今的36年,也是中国发生巨变的36年。建筑、衣服、使用的包或者餐具、街边的垃圾桶,特别对于经历了那个年代的70后80后看来,这些物品无疑让他们倍感怀念。然而,比起这些,更打动人心的是孩子们脸上那种无所忧虑的神情。

我们近年通过媒体看到过很多有着悲伤表情的孩子们。由于地震等灾害失去双亲的孩子、从叙利亚死里逃生难民的孩子、被空袭轰炸失去家园的孩子、受虐待而进福利院的孩子、被应试烦恼困扰而自杀的孩子。但原本孩子的存在就是,不用工作不必担心金钱问题,只需玩耍和学习并应被无条件保护,看着这本书中被拍摄的小朋友们,再次真切感受到的确应该如此。所以明明不是自己的小孩,却被一种想要拥抱画面中每一个孩子的情绪溢满心田。随后又想到这些拥有明眸的孩子们创想的未来即是当下,一边想象他们现在过着什么样的生活呢,一边不自觉的又一次次翻开新的一页。

秋山先生在自身的著作中这么写道:“随着岁月的流逝,内容的深度也随之加深,怎么也看不腻的大概就是好照片吧。即使只有一张,也希望自己的照片中能诞生出这样的影像作品。”《你好小朋友》正是这样的作品。

很多人希望《你好小朋友》能够复刻。直到2018年11月16日,创立于京都的出版社青艸堂与秋山亮二先生达成复刻意向。历时半年终于完成复刻版的制作,在其社交媒体(新浪微博、instagram、facebook)持续更新了详细的制作过程。复刻版于2019年6月1日正式发行。

陇关道 豆瓣

5.7 (7 个评分)

作者:

胡成

商务印书馆

2020

- 8

陇关道,陕西关中西越陇山以达甘肃陇东的千年古道,因汉置陇关于陇山而得名。由汉而唐,无数出塞的商旅、戍边的士卒,以至取经的和尚、联姻的公主,皆走此道西去,西去他们未卜的前途。

十余年间,作者亦步亦趋他们的足迹,数次行走陇关道,往返边塞与田原。陇山依旧,陇山左右的百姓依旧劳作生息,久远的汉唐却成追忆,甚至孑遗的明清也渐消失——作者愿其得存于世,以为世人所知,于是游历山川之余,寻访碑碣简籍,勾沉前尘旧事,勾沉或有或无的旧物,西安的金胜寺、扶风的城隍庙、陇县的开元塔、天水的周公祠、陇西的威远楼、临洮的哥舒碑;以及,那里或有或无的故人。

他们同付作者笔墨,他们共存作者此书,「以志岁月云」。

十余年间,作者亦步亦趋他们的足迹,数次行走陇关道,往返边塞与田原。陇山依旧,陇山左右的百姓依旧劳作生息,久远的汉唐却成追忆,甚至孑遗的明清也渐消失——作者愿其得存于世,以为世人所知,于是游历山川之余,寻访碑碣简籍,勾沉前尘旧事,勾沉或有或无的旧物,西安的金胜寺、扶风的城隍庙、陇县的开元塔、天水的周公祠、陇西的威远楼、临洮的哥舒碑;以及,那里或有或无的故人。

他们同付作者笔墨,他们共存作者此书,「以志岁月云」。