考古学

汉画像石画像砖艺术研究 豆瓣

作者:

[中] 黄雅峰

2011

《汉画像石画像砖艺术研究》中介绍了汉画像石、画像砖因其特殊的石、砖质地,与用于构筑地下墓室的用途得以流传至今。其分布地域之广阔、数量之众多,艺术表现力之丰富,迄今为止我们所见到的汉代的帛画、壁画、漆画等其他艺术形式所难以相提并论。可以说,汉画像石、画像砖是汉代艺术的主要表现形式,是汉代以前中国古典艺术发展的顶峰,对汉代以后的艺术产生了深远的影响。同时,汉代是民族文化的奠基期,汉画像石、画像砖凝聚着中华民族本土艺术精神,在中国艺术史上具有里程碑的作用。

六朝墓葬的考古学研究 豆瓣

作者:

韦正

北京大学出版社

2011

- 4

本书是第一部以六朝墓葬为研究对象的考古学著作,全面利用2008年6月以来的考古学材料,对六朝墓葬的分布、分期、形制、随葬品等方面均有深入探讨。同时结合历史学研究方法,对南朝墓葬的历史渊源及其与朝鲜半岛的文化交流等,也有相应论述。全书资料丰富,论述严谨,语言晓畅,是一部优秀的学术著作。

六朝文明 豆瓣

作者:

丁爱博

译者:

李梅田

社会科学文献出版社

2013

- 4

《六朝文明》是美国斯坦福大学丁爱博教授的代表作。丁爱博先后就读和就职于美国多所著名大学,学术兴趣涉及中国历史与语言、内亚历史与文化,但以六朝历史与考古学为主要研究领域,是一位非常有影响的西方汉学家,本书是他集三十年之功完成的一部六朝研究力作。

《六朝文明》以考古出土实物为基础,对照传世文献对六朝社会作了全面的考察,内容包括城市发展、建筑形式、丧葬礼俗、手工艺品、宗教以及衣食住行等各方面,既有对六朝政治与社会的宏观阐述,也有对六朝日常生活的微观观察,以较新的视角为我们阐释了变迁中的六朝社会,展现了灿烂的六朝文明,是一部视野开阔,又不乏深度的历史考古学专著,堪称六朝研究的经典之作。

《六朝文明》以考古出土实物为基础,对照传世文献对六朝社会作了全面的考察,内容包括城市发展、建筑形式、丧葬礼俗、手工艺品、宗教以及衣食住行等各方面,既有对六朝政治与社会的宏观阐述,也有对六朝日常生活的微观观察,以较新的视角为我们阐释了变迁中的六朝社会,展现了灿烂的六朝文明,是一部视野开阔,又不乏深度的历史考古学专著,堪称六朝研究的经典之作。

理解早期文明 豆瓣

Understanding Early Civilizations:A Comparative Study

8.0 (5 个评分)

作者:

(加)布鲁斯·G. 崔格尔

译者:

徐坚

北京大学出版社

2014

- 1

本书对埃及、美索不达米亚、商代中国、墨西哥谷地的阿兹泰克及周边人群、玛雅、印加和约 鲁巴等七个记载最丰富的早期文明,进行了详尽的比较研究。对于不同文明的社会政治组织、经济制度、宗教和文化等问题,提出了许多令人惊异,发人深省的卓见。与此前研究不同的是,本书对不同文明的相同和相异之处给予了等同关注。本书尤其注重阐释早期文明中人类行为的相似和相异之处,到底能告诉我们什么。

书中诸多发现不仅质疑了对早期文明的当前理解,也对现代考古学和人类学的理论基石提出了挑战。

书中诸多发现不仅质疑了对早期文明的当前理解,也对现代考古学和人类学的理论基石提出了挑战。

暗流 豆瓣

作者:

徐坚

科学出版社

2012

- 2

《暗流:1949年之前安阳之外的中国考古学传统》一般认为,1949年之后的中国考古学在很大程度上是建立在1928年开始的安阳发掘基础之上的。但是,过度夸大安阳传统很可能会忽视安阳之外的发掘、史语所以外的学人、有计划的科学发掘之外的意外发现、田野调查和发掘之外的理论和方法的输入和阐发等,而这些都是1949年之后中国考古学基础知识、田野方法和阐释理论的重要来源。由于这些发现、技术和理论长期以来都未得到重视,《暗流:1949年之前安阳之外的中国考古学传统》将其命名为中国考古学的“暗流”传统,予以阐发。

1949年之前的中国考古学呈现为多来源、多环节和多线索的多元景象。即使在安阳,也存在中央与地方、科学发掘与寻宝盗掘、本国与他国在发现、保管和阐释上的冲突与斗争。史语所在安阳之外尚有数量不多但意义重大的调查和发掘。史语所之外还有为数不多的考古学研究机构,尝试在不同地区进行考古发掘甚至发展不同类型的考古学。传统上的四裔地区在建构乡土历史的过程中可能衍生出具有乡土史倾向的考古学。具有人类学和民族学倾向的考古学也暗伏于特定的研究主题中。非科学发掘和古物流通既往被贬抑为缺乏科学价值,甚至是具有政治不正确性的活动,但不乏资料和方法价值。此外,1949年之前的中国考古学也有少数得到不同学术传统共同关注的课题。最后,西方考古学史、类型和发掘方法如何被译介到中国,如何与中国实践相结合也值得讨论。《暗流:1949年之前安阳之外的中国考古学传统》是中国考古学史研究上揭示1949年之前的多元全景的首次尝试。

《暗流:1949年之前安阳之外的中国考古学传统》将反思考古学史的视角和写作问题。考古学史的写作不应止步于按照年代关系排列考古发现、研究著述和学人交往,而应该展示田野方法和阐释理论上范式的形成和转型。

1949年之前的中国考古学呈现为多来源、多环节和多线索的多元景象。即使在安阳,也存在中央与地方、科学发掘与寻宝盗掘、本国与他国在发现、保管和阐释上的冲突与斗争。史语所在安阳之外尚有数量不多但意义重大的调查和发掘。史语所之外还有为数不多的考古学研究机构,尝试在不同地区进行考古发掘甚至发展不同类型的考古学。传统上的四裔地区在建构乡土历史的过程中可能衍生出具有乡土史倾向的考古学。具有人类学和民族学倾向的考古学也暗伏于特定的研究主题中。非科学发掘和古物流通既往被贬抑为缺乏科学价值,甚至是具有政治不正确性的活动,但不乏资料和方法价值。此外,1949年之前的中国考古学也有少数得到不同学术传统共同关注的课题。最后,西方考古学史、类型和发掘方法如何被译介到中国,如何与中国实践相结合也值得讨论。《暗流:1949年之前安阳之外的中国考古学传统》是中国考古学史研究上揭示1949年之前的多元全景的首次尝试。

《暗流:1949年之前安阳之外的中国考古学传统》将反思考古学史的视角和写作问题。考古学史的写作不应止步于按照年代关系排列考古发现、研究著述和学人交往,而应该展示田野方法和阐释理论上范式的形成和转型。

武梁祠 豆瓣

The Wu Liang Shrine: The Ideology of Early Chinese Pictorial Art

9.0 (6 个评分)

作者:

巫鸿

译者:

岑河

/

柳扬

生活·读书·新知三联书店

2006

- 8

本书的研究回应从以往武梁祠研究中生发出来的四个主要方面,每一方面对于未来学术的进展都极为重要。第一方面是对武氏家族墓地的遗存进行清点和著录。尽管这些遗存对研究东汉图像艺术是极重要的资料,但相互矛盾的断代、祠堂归属以及编目等诸多问题仍然存在。此外如错录铭文等问题更使人迷惑。通过重新检验发掘记录、以往著录以及复原设计等材料,本书希望为武梁祠和它原本所处的环境,即武氏家族墓地,提供更完全、准确的信息。

白沙宋墓 豆瓣

10.0 (5 个评分)

作者:

宿白

生活·读书·新知三联书店

2017

- 10

这不仅是一份客观、忠实、完整的考古发掘记录,更以注释的形式提供了大量眼见之物以外的文献和图像史料,通过细致的搜寻、鉴别、筛选、排比,作者将田野考古和文献描述相结合,最大限度地展示了宋代社会生活的原貌,为中国历史考古学开创了物质文化研究的典范。

1951年,宿白主持河南禹县白沙镇的3座北宋雕砖壁画墓的发掘,并于1957年出版《白沙宋墓》报告。作为1949年后最早出版的考古报告之一,在无例可循的情况下,宿白确立了十分明确的编写体例和标准,严格区分了报告主体和编写者的研究,并在报告中展现出深厚的学养和扎实的文献功底,至今仍具有重要的学术价值。

1951年,宿白主持河南禹县白沙镇的3座北宋雕砖壁画墓的发掘,并于1957年出版《白沙宋墓》报告。作为1949年后最早出版的考古报告之一,在无例可循的情况下,宿白确立了十分明确的编写体例和标准,严格区分了报告主体和编写者的研究,并在报告中展现出深厚的学养和扎实的文献功底,至今仍具有重要的学术价值。

礼仪中的美术 豆瓣

作者:

巫鸿

译者:

郑岩 等译

生活·读书·新知三联书店

2016

- 1

《礼仪中的美术》(精装版),合平装本上下两册为一册,收录著名美术史家巫鸿教授自1985年以来发表的论文31篇。

这些论文围绕着“礼仪美术”(ritual art)这一基本概念讨论了中国上古和中古美术中的多项艺术传统和形式,包括史前至三代的陶、玉和青铜礼器,东周以降的墓葬艺术,佛教、道教美术的产生和初期发展等。这些论文大量使用考古和文献证据,以扩大美术史研究的广度和深度。作者结合人类学和社会学的理论和方法论,探讨建筑、雕塑、画像和器物等各种视觉形象的组合以及与人类行为及思维的有机联系。其分析对象不再是孤立的物品和图像.而包括了对视觉环境的复原以及对艺术品的创作动因、社会环境、礼仪功能以及观者反应的考察。文章中的讨论往往在两个层面上进行,除了对具体历史问题的考察,还反思有关的学术史和研究方法。相当一批论文从比较文化史的角度探讨了中国古代美术的特殊物质性和视觉传统对重新思考中国美术史的叙事结构具有重要意义。

在西方学界中,这些文章对近年中国古代美术的研究已产生重要影响。全书分为四部分,包括史前至先秦美术、汉代美术、中古佛教与道教美术及古代美术沿革。书后附有访谈录、论文出处。书中插配古代美术品照片、拓片、线图,地图等图像600余帧。

这些论文围绕着“礼仪美术”(ritual art)这一基本概念讨论了中国上古和中古美术中的多项艺术传统和形式,包括史前至三代的陶、玉和青铜礼器,东周以降的墓葬艺术,佛教、道教美术的产生和初期发展等。这些论文大量使用考古和文献证据,以扩大美术史研究的广度和深度。作者结合人类学和社会学的理论和方法论,探讨建筑、雕塑、画像和器物等各种视觉形象的组合以及与人类行为及思维的有机联系。其分析对象不再是孤立的物品和图像.而包括了对视觉环境的复原以及对艺术品的创作动因、社会环境、礼仪功能以及观者反应的考察。文章中的讨论往往在两个层面上进行,除了对具体历史问题的考察,还反思有关的学术史和研究方法。相当一批论文从比较文化史的角度探讨了中国古代美术的特殊物质性和视觉传统对重新思考中国美术史的叙事结构具有重要意义。

在西方学界中,这些文章对近年中国古代美术的研究已产生重要影响。全书分为四部分,包括史前至先秦美术、汉代美术、中古佛教与道教美术及古代美术沿革。书后附有访谈录、论文出处。书中插配古代美术品照片、拓片、线图,地图等图像600余帧。

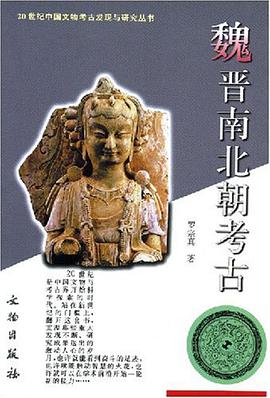

魏晋南北朝壁画墓研究 豆瓣

作者:

郑岩

文物出版社

2002

本书对于魏晋南北朝壁画墓进行了综合研究。书中所讨论的壁画取其广义,不仅包括彩绘壁画,还包括如模印拼镶砖壁画等以其他材料和技术制作的壁面装饰,此外附带讨论了装饰有画像的葬具。

上编在全面占有材料的基础上,对魏晋南北朝壁画墓进行分区与分期,将其分为东北地区、西北地区、南方地区、中原地区四个大区,根据资料的情况,有的大区再分为若干小区,在此基础上对有些地区的壁画墓进行分期,建立起这一时期壁画墓的基本时空框架。

下编选取典型材料,对相关问题进一步加以分析。包括以河西地区魏晋壁画墓为例,讨论不同区域间文化的互动关系;通过分析邺城东魏北齐壁画墓的特征,提出“邺城规制”的概念,以考察汉唐之间壁画墓的过渡性特征;从南北朝竹林七贤与荣启期画像入手,探讨壁画图像所具有的象征意义及其在墓葬中的功能;以青州傅家北齐画像石为例,观察外来文化影响下内地丧葬美术所发生的变化。本书注重对于一些新的方法加以探索和尝试。

上编在全面占有材料的基础上,对魏晋南北朝壁画墓进行分区与分期,将其分为东北地区、西北地区、南方地区、中原地区四个大区,根据资料的情况,有的大区再分为若干小区,在此基础上对有些地区的壁画墓进行分期,建立起这一时期壁画墓的基本时空框架。

下编选取典型材料,对相关问题进一步加以分析。包括以河西地区魏晋壁画墓为例,讨论不同区域间文化的互动关系;通过分析邺城东魏北齐壁画墓的特征,提出“邺城规制”的概念,以考察汉唐之间壁画墓的过渡性特征;从南北朝竹林七贤与荣启期画像入手,探讨壁画图像所具有的象征意义及其在墓葬中的功能;以青州傅家北齐画像石为例,观察外来文化影响下内地丧葬美术所发生的变化。本书注重对于一些新的方法加以探索和尝试。

魏晋南北朝唐宋考古文稿辑丛 豆瓣

作者:

宿白

生活·读书·新知三联书店

2020

- 6

宿白先生在中国考古学界是位开创范式、建立体系的大家。这本《魏晋南北朝唐宋考古文稿辑丛》收入宿先生三十九篇文章,是历史时期考古学的代表作品,呈现了宿白先生对这一历史阶段考古充分而缜密的思考。

全书通过古城沿革发展、墓葬形制变化、寺院遗迹布局等多个角度,对魏晋南北朝唐宋时期的典型考古 素材进行了科学的整理——从“古今重叠型城市”长安与洛阳、到宣化辽墓中张家的兴衰史,再到西藏大昭寺的银瓶、青州龙兴寺的窖藏、山西永乐宫的壁画,乃至日本奈良法隆寺的玉虫厨子。宿白先生用一以贯之的考古实践与历史、文献互证的方法,为大量零散考古素材搭建了一个分类、分期明晰的体系,提出了许多有分量的观点,尤其是“城市考古”概念与方法的问世,影响并指导了大批之后的考古工作者。

全书通过古城沿革发展、墓葬形制变化、寺院遗迹布局等多个角度,对魏晋南北朝唐宋时期的典型考古 素材进行了科学的整理——从“古今重叠型城市”长安与洛阳、到宣化辽墓中张家的兴衰史,再到西藏大昭寺的银瓶、青州龙兴寺的窖藏、山西永乐宫的壁画,乃至日本奈良法隆寺的玉虫厨子。宿白先生用一以贯之的考古实践与历史、文献互证的方法,为大量零散考古素材搭建了一个分类、分期明晰的体系,提出了许多有分量的观点,尤其是“城市考古”概念与方法的问世,影响并指导了大批之后的考古工作者。

魏晋南北朝壁画墓研究(增订版) 豆瓣

9.2 (5 个评分)

作者:

郑岩

文物出版社

2016

- 10

本书对于魏晋南北朝时期的壁画墓进行了综合研究。书中所讨论的壁画取其广义,不仅包括彩绘壁画,还包括如模印画像砖壁画等使用其他材料和技术制作的壁面装饰,此外还附带讨论了装饰有画像的葬具。

上编在全面占有材料的基础上,对魏晋南北朝壁画墓进行了分区与分期,将其分为东北地区、西北地区、南方地区、中原地区四个大区,根据资料的情况,有的大区再分为若干小区,在此基础上对有些地区的壁画墓进行分期,建立起这一时期壁画墓的基本时空框架。

下编选取典型材料,对相关问题进一步加以分析。包括以河西地区魏晋壁画墓为例,讨论不同区域间文化的互动关系;通过分析邺城地区东魏北齐壁画墓的特征,提出“邺城规制”的概念,以考察汉唐之间壁画墓的过渡性特征;从南北朝竹林七贤与荣启期画像入手,探讨壁画图像所具有的象征意义及其在墓葬中的功能;以青州傅家北齐画像石为例,观察外来文化影响下内地丧葬美术所发生的变化。本书注重对于一些新的方法加以探索和尝试。

增订版加入《北朝葬具孝子图的形式与意义》及《前朝楷模 后世之范》两文,并补记了2002年以后出土的新材料。

上编在全面占有材料的基础上,对魏晋南北朝壁画墓进行了分区与分期,将其分为东北地区、西北地区、南方地区、中原地区四个大区,根据资料的情况,有的大区再分为若干小区,在此基础上对有些地区的壁画墓进行分期,建立起这一时期壁画墓的基本时空框架。

下编选取典型材料,对相关问题进一步加以分析。包括以河西地区魏晋壁画墓为例,讨论不同区域间文化的互动关系;通过分析邺城地区东魏北齐壁画墓的特征,提出“邺城规制”的概念,以考察汉唐之间壁画墓的过渡性特征;从南北朝竹林七贤与荣启期画像入手,探讨壁画图像所具有的象征意义及其在墓葬中的功能;以青州傅家北齐画像石为例,观察外来文化影响下内地丧葬美术所发生的变化。本书注重对于一些新的方法加以探索和尝试。

增订版加入《北朝葬具孝子图的形式与意义》及《前朝楷模 后世之范》两文,并补记了2002年以后出土的新材料。

六朝瓦当与六朝都城 豆瓣

作者:

贺云翱

2005

- 3

本书有以下几点看法:

一、尽管贺书自述“本书不是对六朝都城的全面研究”,但他能独辟蹊径,以六朝瓦当的发现,阐明与六朝都城的关系,并据此“对六朝都城做复原性研究”,我认为这是本书的一大特点。

二、六朝瓦当过去虽有发现,但较零散且多为采集品,故不如秦汉瓦当和北朝及唐代瓦当那样受人重视。近年来随着南京城市迅速开发与建设,大量瓦当出土,且有地层依据,因此逐渐成为各方面关注的热点。我注意到,作者近年已经发表了数篇有关六朝瓦当研究的文章,本书能在掌握大量资料的基础上做进一步整理,是开六朝瓦当系统研究的先河。

三、本书对六朝都城复原性研究,除用瓦当为主要依据外,还以“人工河流的因素”,突出其对六朝都城规划的影响;同时除对都城和宫城本身的阐述和考证外,还以较多篇幅阐述都城内的主要礼制建筑、太学及六朝都城规制中的若干特点,又考证了附属于都城四周的其他重要建筑“空间”。这都是本书值得我们注意的地方。

本书对六朝古都南京出土瓦当进行了全面的研究,并对云纹、人面纹、兽面纹和莲花纹四类瓦当分类型、时代、比较进行介绍和论列,还对六朝都城的建筑方面进行了探讨。全书分上、下两篇,并配有大量的插图。

一、尽管贺书自述“本书不是对六朝都城的全面研究”,但他能独辟蹊径,以六朝瓦当的发现,阐明与六朝都城的关系,并据此“对六朝都城做复原性研究”,我认为这是本书的一大特点。

二、六朝瓦当过去虽有发现,但较零散且多为采集品,故不如秦汉瓦当和北朝及唐代瓦当那样受人重视。近年来随着南京城市迅速开发与建设,大量瓦当出土,且有地层依据,因此逐渐成为各方面关注的热点。我注意到,作者近年已经发表了数篇有关六朝瓦当研究的文章,本书能在掌握大量资料的基础上做进一步整理,是开六朝瓦当系统研究的先河。

三、本书对六朝都城复原性研究,除用瓦当为主要依据外,还以“人工河流的因素”,突出其对六朝都城规划的影响;同时除对都城和宫城本身的阐述和考证外,还以较多篇幅阐述都城内的主要礼制建筑、太学及六朝都城规制中的若干特点,又考证了附属于都城四周的其他重要建筑“空间”。这都是本书值得我们注意的地方。

本书对六朝古都南京出土瓦当进行了全面的研究,并对云纹、人面纹、兽面纹和莲花纹四类瓦当分类型、时代、比较进行介绍和论列,还对六朝都城的建筑方面进行了探讨。全书分上、下两篇,并配有大量的插图。