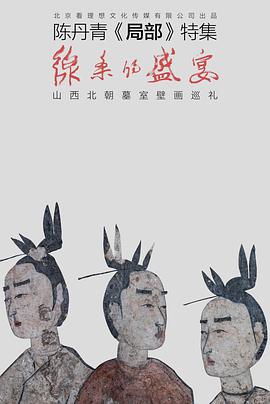

线条的盛宴 (2020) 豆瓣

8.8 (18 个评分)

导演:

谢梦茜

演员:

陈丹青

其它标题:

An Abundance of Line

/

线条的盛宴——山西北朝墓室壁画巡礼

…

今天谈及中国壁画,往往只记得敦煌、云冈,陈丹青却偏偏拉着我们去看这幽暗古老的北朝墓室里,一幅幅被掩埋、被遗忘的壁上画作。他要我们一起体会,那种撞见“意外之美”时的惊喜与着迷。

2020年初,山西博物院首次展出四座北朝(公元六世纪)墓室壁画,《局部》导演谢梦茜及团队三度前往太原展场,并真实进入地下墓室,实地拍摄陈丹青的讲述,最终以上下集呈现。这部由看理想倾力打造出品的《局部》特集,时长100分钟,题为《线条的盛宴——山西北朝墓室壁画巡礼》。

2020年初,山西博物院首次展出四座北朝(公元六世纪)墓室壁画,《局部》导演谢梦茜及团队三度前往太原展场,并真实进入地下墓室,实地拍摄陈丹青的讲述,最终以上下集呈现。这部由看理想倾力打造出品的《局部》特集,时长100分钟,题为《线条的盛宴——山西北朝墓室壁画巡礼》。