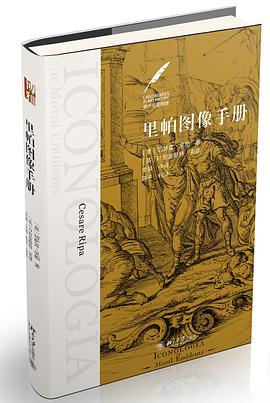

里帕图像手册 豆瓣

Iconologia or Moral Emblems

作者:

[意]切萨雷·里帕(Cesare Ripa)

译者:

[英]P.坦皮斯特

/

李骁 中译

…

北京大学出版社

2019

- 8

《里帕图像手册》是西方世界影响最为深远的一部图像志手册,首版于1593年。它不仅是当时艺术家、诗人以及艺术爱好者人手必备的参考书,也是后世艺术史研究者描述与阐释艺术作品的重要文献资料。将抽象概念拟人化是西方独有的象征传统,源于古典时代,经由中世纪作家和文艺复兴学者的诠释、综合,焕发出绚丽的光芒。本书以手册的形式总结归纳了这些拟人化形象,涉及的知识涵盖哲学、历史、天文、地理、音乐、数学等各个方面。它的出版标志着西方人文主义寓意图像志体系的建立。

文艺复兴时期群星璀璨,本书作者切萨雷·里帕(1555—1622)起初却并不瞩目,甚至其生卒年直到20世纪才被学界确定。作为一名红衣主教家中的侍者,里帕得以接触丰富的古典文献资料,他在仔细甄选后完成了这部图像手册,并在其中融入了自己的丰富想象。里帕的勤奋、眼界和创造力,使他从一个默默无闻的侍者,最终一跃成为西方文化史中的明星。

此书1593年的首版并无插图,再版时才增加了图像,之后被翻译为各种文字广泛传播。此中译本根据1709年于英国伦敦出版的首个插图英译本译出,图文并茂,生动形象,弥补了长期以来这一经典著作无中译本的缺憾,为艺术史研究者提供所急需的参考资料,并将惠及其他人文学科。

文艺复兴时期群星璀璨,本书作者切萨雷·里帕(1555—1622)起初却并不瞩目,甚至其生卒年直到20世纪才被学界确定。作为一名红衣主教家中的侍者,里帕得以接触丰富的古典文献资料,他在仔细甄选后完成了这部图像手册,并在其中融入了自己的丰富想象。里帕的勤奋、眼界和创造力,使他从一个默默无闻的侍者,最终一跃成为西方文化史中的明星。

此书1593年的首版并无插图,再版时才增加了图像,之后被翻译为各种文字广泛传播。此中译本根据1709年于英国伦敦出版的首个插图英译本译出,图文并茂,生动形象,弥补了长期以来这一经典著作无中译本的缺憾,为艺术史研究者提供所急需的参考资料,并将惠及其他人文学科。