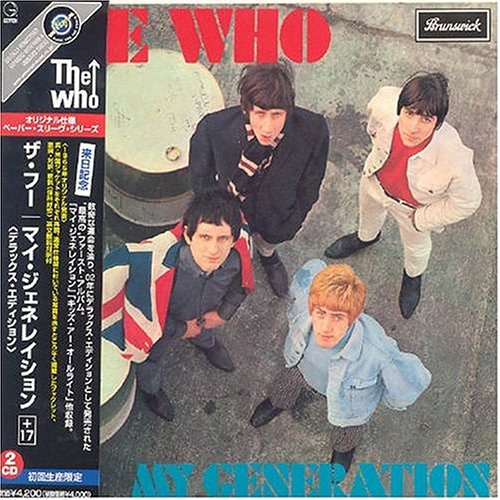

My Generation 豆瓣

9.0 (39 个评分)

The Who

类型:

摇滚

发布日期 1965年1月1日

出版发行:

Decca

My Generation is the debut album by the English rock band The Who, released by Brunswick in the United Kingdom in December 1965. It was released in the United States by Decca in April 1966 as The Who Sings My Generation with a different cover and a slightly different track listing.