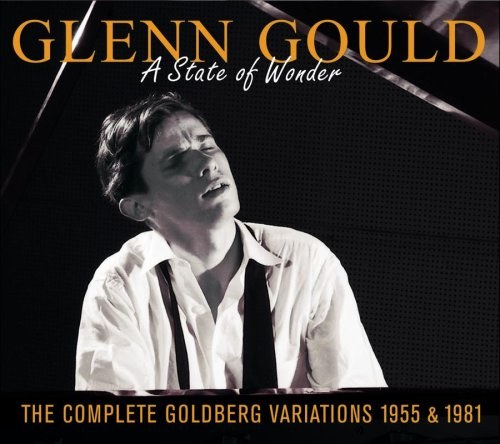

A State of Wonder: The Complete Goldberg Variations (1955 & 1981) 豆瓣

9.5 (12 个评分)

格连·古尔德 Glenn Gould

类型:

古典

发布日期 2002年9月3日

出版发行:

Sony