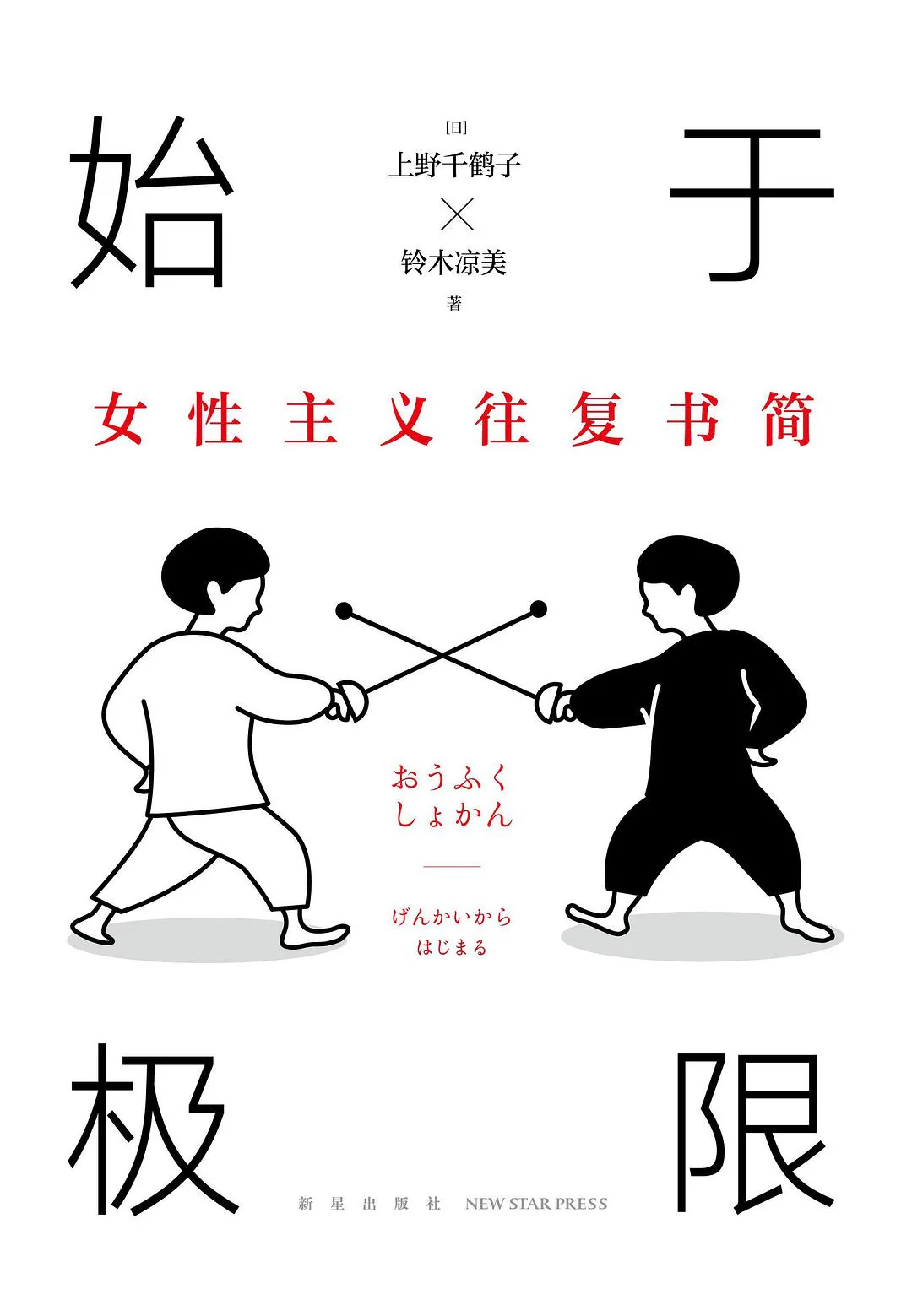

始于极限 豆瓣 谷歌图书 Goodreads Goodreads

往復書簡 限界から始まる

8.9 (340 个评分)

作者:

[日] 上野千鹤子

/

[日] 铃木凉美

译者:

曹逸冰

新星出版社

2022

- 9

其它标题:

Letters Between Chizuko Ueno and Ryomi Suzuki

“上野女士,您为何可以对男人不感到绝望?”

·

上野千鹤子×铃木凉美,最知名的女性主义先驱×最叛逆的人气作家

历时一年,十二次通信,每次一个主题

一场始于矛盾与冲突,通往理解与改变的对话:

我们要付出多少代价,才能活出想要的人生?

·

⚡上野千鹤子继《厌女》《从零开始的女性主义》后又一力作,首次坦诚从未透 露的过往

一个总能犀利切中要害的人,或许也曾被自己的刀锋所伤。上野坦言“我也走过了充满羞耻和失败的人生”

·

⚡恋爱与性、婚姻、男人、工作、独立、自由等,围绕12大主题聊透女性内心深处的愤怒与困境

每一位女性都是生活的幸存者,她们迷茫,她们反抗,她们故作坚强实则遍体鳞伤

·

⚡性别对立时代的希望之作:“上野女士,您为何可以对男人不感到绝望”

在女性主义遭污名化的当下,上野千鹤子予以强力回击:“我无意说‘反正男人已经无药可救了’。

·

⚡话题之作,横扫日本图书市场,“读了这本书,我想没有人不会成为女性主义者”

小说家花房观音诚挚推荐:“这本书能够拯救女性!”作家本岛理生盛赞:“每翻一页,体温也随之攀升。”

·

《始于极限》是女性主义先驱上野千鹤子与人气作家铃木凉美历时一年的通信。

青春期,上野千鹤子只身前往京都求学,只为逃离父亲与教会;同时期,铃木凉美为了反抗父母,一脚踏入出卖身体的世界。

大学时,上野参加轰轰烈烈的学生运动,却在战壕的另一侧目睹男生只把女生当作解决生理问题的工具;铃木就读于日本最好的私立大学,却要在夜世界寻求自身的价值。

学生时代结束,上野以独立女性自居,结果成了男人挥之即来招之即去的床伴;另一头的铃木开始书写夜世界的魅惑与肮脏,时常遭受来自女性的抨击与批判。

今天,上野已是日本女性学研究第一人,铃木则走到了夜世界的极限,在质疑过往、怀疑自己的同时,犹豫着下一步如何迈出。

她们相差四十岁,走过了迥异的人生。在长达一年的通信中,她们围绕恋爱与性、婚姻、工作、独立、男人等话题,把话语的利剑刺向对方,也刺向了自己。

·

每翻一页,体温也随之攀升。铃木凉美的文字,一面极其冷静地自我分析,一面又混杂着活生生的真心话,隐现着无法否定的感情。——作家岛本理生

上野千鹤子解体了铃木凉美,也使得她得以摆脱母亲和男人的手,开始作为一个人生存。与此同时,这本书也是上野千鹤子向包括我在内的众多女性伸出的双手。这本书能够拯救女性。——小说家花房观音

从头到尾,我就像被钝器击中了一般。仿佛有人揪着我的衣领说,“喂!别给我装作没看见!”读了这本书,我想没有女性不会成为女性主义者。——亚马逊读者

我深感女人生存如何艰难。即便如此,读完这本书后,我觉得身为女人果然还是一种福音。——国际政治学家三浦瑠丽

·

上野千鹤子×铃木凉美,最知名的女性主义先驱×最叛逆的人气作家

历时一年,十二次通信,每次一个主题

一场始于矛盾与冲突,通往理解与改变的对话:

我们要付出多少代价,才能活出想要的人生?

·

⚡上野千鹤子继《厌女》《从零开始的女性主义》后又一力作,首次坦诚从未透 露的过往

一个总能犀利切中要害的人,或许也曾被自己的刀锋所伤。上野坦言“我也走过了充满羞耻和失败的人生”

·

⚡恋爱与性、婚姻、男人、工作、独立、自由等,围绕12大主题聊透女性内心深处的愤怒与困境

每一位女性都是生活的幸存者,她们迷茫,她们反抗,她们故作坚强实则遍体鳞伤

·

⚡性别对立时代的希望之作:“上野女士,您为何可以对男人不感到绝望”

在女性主义遭污名化的当下,上野千鹤子予以强力回击:“我无意说‘反正男人已经无药可救了’。

·

⚡话题之作,横扫日本图书市场,“读了这本书,我想没有人不会成为女性主义者”

小说家花房观音诚挚推荐:“这本书能够拯救女性!”作家本岛理生盛赞:“每翻一页,体温也随之攀升。”

·

《始于极限》是女性主义先驱上野千鹤子与人气作家铃木凉美历时一年的通信。

青春期,上野千鹤子只身前往京都求学,只为逃离父亲与教会;同时期,铃木凉美为了反抗父母,一脚踏入出卖身体的世界。

大学时,上野参加轰轰烈烈的学生运动,却在战壕的另一侧目睹男生只把女生当作解决生理问题的工具;铃木就读于日本最好的私立大学,却要在夜世界寻求自身的价值。

学生时代结束,上野以独立女性自居,结果成了男人挥之即来招之即去的床伴;另一头的铃木开始书写夜世界的魅惑与肮脏,时常遭受来自女性的抨击与批判。

今天,上野已是日本女性学研究第一人,铃木则走到了夜世界的极限,在质疑过往、怀疑自己的同时,犹豫着下一步如何迈出。

她们相差四十岁,走过了迥异的人生。在长达一年的通信中,她们围绕恋爱与性、婚姻、工作、独立、男人等话题,把话语的利剑刺向对方,也刺向了自己。

·

每翻一页,体温也随之攀升。铃木凉美的文字,一面极其冷静地自我分析,一面又混杂着活生生的真心话,隐现着无法否定的感情。——作家岛本理生

上野千鹤子解体了铃木凉美,也使得她得以摆脱母亲和男人的手,开始作为一个人生存。与此同时,这本书也是上野千鹤子向包括我在内的众多女性伸出的双手。这本书能够拯救女性。——小说家花房观音

从头到尾,我就像被钝器击中了一般。仿佛有人揪着我的衣领说,“喂!别给我装作没看见!”读了这本书,我想没有女性不会成为女性主义者。——亚马逊读者

我深感女人生存如何艰难。即便如此,读完这本书后,我觉得身为女人果然还是一种福音。——国际政治学家三浦瑠丽