许知远

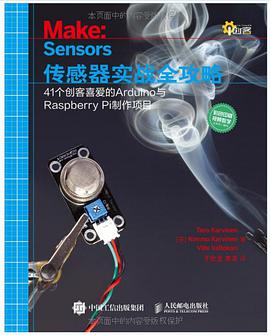

传感器实战全攻略 豆瓣

Make:Sensors:Projects and Experiments to Measure the World with Arduino and Raspberry Pi

作者:

特罗·卡维恩 (Tero Karvinen)

/

基莫·卡维恩 (Kimmo Karvinen)

…

译者:

于欣龙

/

李泽

2016

- 7

本书介绍了Arduino和Raspberry Pi的基础知识,并通过多个有趣的项目介绍传感器的使用方法,包括对触控、光线、温度、湿度、气体、磁场以及加速度数据的测量,根据数值进行反馈。本书不仅讲解了基础知识,同时,每一个章节都提供了一个新颖的迷你项目让你进行实践,把书中所学到的各种技术结合起来,使你获得综合性的收获。

我要成为世界的一部分 豆瓣

作者:

许知远

海南出版社

2007

- 4

跟着许知远,再一次梳理这个混乱的世界

本书作为许知远任职于《经济观察报》期间写的国际时政评论文集,其中的激情和理智总是在不经意中契合着

作为《许知远文集》的第二部,本书的文字充满诱惑力和无尽的想像,内容则理智而充满智慧。里面不无精辟的分析,还有许氏风格的幽默。

呈现在你眼前的是一位专栏作家的努力,其中很大一部分谈论的是政治人物,这些文字大多完成于 2002—2004年。那时候,许知远任职于一家报纸,他一心要为读者疏理“9·11”之后混乱的世界。在整整3年时间里,他痴迷于国际政治,在战争、谈判、谎言中,人的个性与内心冲突暴露无遗。用许知远的话说:“它也是在知识上朝秦暮楚的好奇心的延展,我偶然会好奇,我竟然在一无所知的情况下,喋喋不休地评论了那么多。这或许也暗合我对写作的不负责任的偏见,与其说它是为了读者而存在,不如说它仅仅是作家个人情绪的抒发。

这些经常故作铿镪、端庄的文字,是我一心要为读者疏理“9·11”之后混乱的世界的努力。但其结果常常相反,它们增添了新的混乱,尽管一些人慷慨而热情的人安慰我说这种混乱也激发起他们的想象力。

在整整3年时间里,我痴迷于国际政治,在战争、谈判、谎言中,人的个性与内心冲突暴露无遗。它也是我在知识上朝秦暮楚的好奇心的延展,我偶然会好奇,我竟然在一无所知的情况下,喋喋不休地评论了那么多,其中过分明显的表现了我渴望进入历史进程的强烈愿望。这或许也暗合我对写作的不负责任的偏见,与其说是为了读者而存在,不如说它仅仅是作家个人情绪的抒发。

是的,我们正处于后现代世界之中,牛顿世界中的稳定、均衡的结构正让位于混乱、随机与不可测。但在此刻,我们需要强调的是什么?创造了相对论的爱因斯坦一生厌恶“测不准原则”的量子力学,一直到去世前,他都在试图建立一个统一的场论以对抗这种不确定性。他在致量子力学大师玻尔的信中说:“你信仰掷骰子的上帝,我却信仰世界存在着完整的规律和结构……”面对混乱的今日世界,我们要提醒自己,此情此景并非从未上演过。1910年代的人们感受的惊愕可能远胜我们,所谓的“后现代世界”也仍处于人类传统之中。最可怕的危险在于,我们丢弃了“驾驭混乱”的信心。

本书作为许知远任职于《经济观察报》期间写的国际时政评论文集,其中的激情和理智总是在不经意中契合着

作为《许知远文集》的第二部,本书的文字充满诱惑力和无尽的想像,内容则理智而充满智慧。里面不无精辟的分析,还有许氏风格的幽默。

呈现在你眼前的是一位专栏作家的努力,其中很大一部分谈论的是政治人物,这些文字大多完成于 2002—2004年。那时候,许知远任职于一家报纸,他一心要为读者疏理“9·11”之后混乱的世界。在整整3年时间里,他痴迷于国际政治,在战争、谈判、谎言中,人的个性与内心冲突暴露无遗。用许知远的话说:“它也是在知识上朝秦暮楚的好奇心的延展,我偶然会好奇,我竟然在一无所知的情况下,喋喋不休地评论了那么多。这或许也暗合我对写作的不负责任的偏见,与其说它是为了读者而存在,不如说它仅仅是作家个人情绪的抒发。

这些经常故作铿镪、端庄的文字,是我一心要为读者疏理“9·11”之后混乱的世界的努力。但其结果常常相反,它们增添了新的混乱,尽管一些人慷慨而热情的人安慰我说这种混乱也激发起他们的想象力。

在整整3年时间里,我痴迷于国际政治,在战争、谈判、谎言中,人的个性与内心冲突暴露无遗。它也是我在知识上朝秦暮楚的好奇心的延展,我偶然会好奇,我竟然在一无所知的情况下,喋喋不休地评论了那么多,其中过分明显的表现了我渴望进入历史进程的强烈愿望。这或许也暗合我对写作的不负责任的偏见,与其说是为了读者而存在,不如说它仅仅是作家个人情绪的抒发。

是的,我们正处于后现代世界之中,牛顿世界中的稳定、均衡的结构正让位于混乱、随机与不可测。但在此刻,我们需要强调的是什么?创造了相对论的爱因斯坦一生厌恶“测不准原则”的量子力学,一直到去世前,他都在试图建立一个统一的场论以对抗这种不确定性。他在致量子力学大师玻尔的信中说:“你信仰掷骰子的上帝,我却信仰世界存在着完整的规律和结构……”面对混乱的今日世界,我们要提醒自己,此情此景并非从未上演过。1910年代的人们感受的惊愕可能远胜我们,所谓的“后现代世界”也仍处于人类传统之中。最可怕的危险在于,我们丢弃了“驾驭混乱”的信心。

单向街 001 豆瓣

7.7 (30 个评分)

作者:

梁文道 张大春 许知远等

凤凰出版社

2009

- 8

《单向街》杂志书,是由单向街书店创始人之一的许知远主编,双月刊。撰稿者有梁文道、张大春、许倬云、Leslie Chang、戴锦华、黄永玉、李海鹏、李孟夏等。

以非虚构类的报道、评论,摄影作品为主。将全世界最好的作品引入中国,鼓励一种清醒、独特、富有活力的声音,将更多年轻人重新吸引到书籍、艺术与思想的情绪中去。《单向街》的特性,在于它思维的更年轻化与更敏锐的时代感。内容与时代贴得更近,中国正是一个各种社会实验的万花筒。在设计上他更与国际潮流接轨,在写作上它则试图树立非虚构类写作的标准。它还建立起一支以调查性记者、年轻学者、摄影师、艺术家为主的作者队伍。

以非虚构类的报道、评论,摄影作品为主。将全世界最好的作品引入中国,鼓励一种清醒、独特、富有活力的声音,将更多年轻人重新吸引到书籍、艺术与思想的情绪中去。《单向街》的特性,在于它思维的更年轻化与更敏锐的时代感。内容与时代贴得更近,中国正是一个各种社会实验的万花筒。在设计上他更与国际潮流接轨,在写作上它则试图树立非虚构类写作的标准。它还建立起一支以调查性记者、年轻学者、摄影师、艺术家为主的作者队伍。