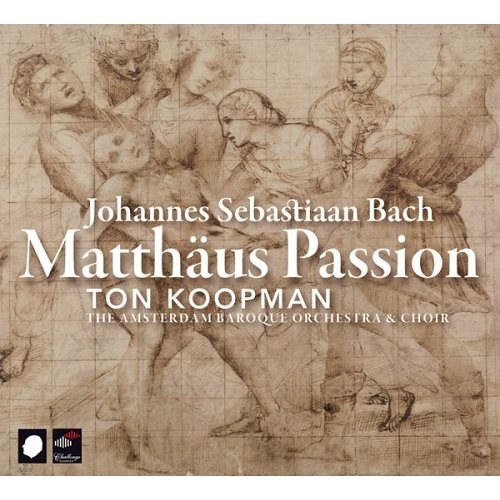

Bach: Matthäus-Passion BWV 244 豆瓣

Ton Koopman

/

The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir

…

发布日期 2006年3月3日

出版发行:

Challenge