建筑

从包豪斯到我们的豪斯 豆瓣

From Bauhaus to Our House

作者:

[美国] 汤姆·沃尔夫

译者:

关肇邺

重庆大学出版社/楚尘文化

2014

- 1

本书问世之后轰动美国,成为人们茶余饭后议论的焦点。

“新新闻主义之父”汤姆·沃尔夫以他一贯尖刻而幽默的笔触,无情地嘲弄了背离自然与传统的现代建筑及建筑师们。沃尔特·格罗皮厄斯、密斯·范德罗、勒·柯布西埃、弗兰克·劳埃德·赖特、菲利浦·约翰逊……所有这些建筑大师,都逃不过沃尔夫的调侃。

第一次正式推出中文版本,中国工程院院士关肇邺教授心血译作。

本书对于今天我们探讨和思索现代建筑的得失和未来,极富参考价值。

本书作者通过对西方现代建筑近六十年的梳理和分析,引经据典,对于以“包豪斯”风格为代表的现代派建筑艺术的理论及作品,进行了追根溯源式的点评。在机智幽默的笔触下,包豪斯的霸道和刻板被喻为“殖民”、“盒子”、“密教”等,既形象又尖刻,而作者所持的观点也是中肯而不失偏颇,显示了他深厚的审美素养,以及对建筑文化的深刻洞察。

“新新闻主义之父”汤姆·沃尔夫以他一贯尖刻而幽默的笔触,无情地嘲弄了背离自然与传统的现代建筑及建筑师们。沃尔特·格罗皮厄斯、密斯·范德罗、勒·柯布西埃、弗兰克·劳埃德·赖特、菲利浦·约翰逊……所有这些建筑大师,都逃不过沃尔夫的调侃。

第一次正式推出中文版本,中国工程院院士关肇邺教授心血译作。

本书对于今天我们探讨和思索现代建筑的得失和未来,极富参考价值。

本书作者通过对西方现代建筑近六十年的梳理和分析,引经据典,对于以“包豪斯”风格为代表的现代派建筑艺术的理论及作品,进行了追根溯源式的点评。在机智幽默的笔触下,包豪斯的霸道和刻板被喻为“殖民”、“盒子”、“密教”等,既形象又尖刻,而作者所持的观点也是中肯而不失偏颇,显示了他深厚的审美素养,以及对建筑文化的深刻洞察。

隔间 豆瓣

Cubed: A Secret History of the Workplace

7.8 (9 个评分)

作者:

[美] 尼基尔‧萨瓦尔

译者:

吕宇珺

广西师范大学出版社

2018

- 5

▼内容简介

咦,我们一周上班5天的办公室也有历史?跟着本书,一窥办公室迷人的历史吧。

从美国小说家赫尔曼•梅尔维尔的《录事巴托比》,到美剧《办公室》,从传统的账房,到20世纪中期的“速记池”,再到如今Google式的开放办公空间,雇员阶层的工作场所不停转变。萨瓦尔借用大量通俗易懂的文献材料,用平实客观的文字记录了这一演变历程。

另一方面,萨瓦尔详细叙述了自1860年代起,试图缔造办公室文化的设计师、社会学家,以及企业管理人等对“办公空间、办公工具与人关系”的不同理解和构想,以此来思考雇员阶层在动荡起伏的社会思潮和经济形势下,摇摆不定的命运:他们既不属于工人阶级,也不属于持有资本的精英阶层,像钟摆一样,寻找着自身定位。最后,萨瓦尔也对新兴的“知识阶层”的前途、办公室的未来做出了新的展望。

此外,书中还围绕着办公室工作环境展开了几个重要话题的讨论,如白领阶层的崛起、女性的觉醒和职场困境、白领与蓝领的关系、资本主义雇佣关系的新发展。

本书从泰勒的科学管理、德鲁克的“知识工作者”概念到影视小说、流行文化,剖析上班族的生存之道与自我认同,从账房、摩天大楼到开放办公空间,观察办公室与建筑设计、社会变迁、心理学、企业文化之间的关系。

▼编辑推荐

☆

多家媒体“年度好书”,一本关于工作空间和办公方式趣味思考之书。

《纽约时报》年度瞩目好书,亚马逊网历史类2014年度选书

《纽约客》《卫报》《华盛顿邮报》《科克斯书评》联袂推荐

本书通过综合哲学、传记、管理学、文化分析、个人思考等,信息量极大,但又成功地将办公空间和办公方式的变迁史,讲成了一个轻松好读的故事,让每个上班族从更全面的视角思考自己工作方式。

☆

工作,办公室隔间,一个与绝大数人相关的话题。

现代人,醒来的时间,超过一半都用来工作。

本书以两大问题:我们为什么工作,我们该如何工作得更好,直击现代人痛点,反思我们工作方式的生成和意义:以工作谋生的我们,如何能在隔间里,获取人生自由?我们,比我们想象的更需要工作,和对工作进行思考

☆

办公空间变迁史,由过去洞悉未来,寻找更适宜的空间和工作方式

从19世纪阴暗账房步入21世纪Google开放式办公空间,

隔间,这一狭小天地,如何成为现代人工作的空间载体?

在家办公、自由职业纷纷兴起,但“知识工人”真的摆脱了隔间,百年办公室就此走向终结?

互联网时代,知识更新迭代、信息自由流动,在变革浪潮中,我们是否能寻找到更好的工作方式?

☆

书中对重要大众话题——白领、女性就业等展开讨论:

白领人群的崛起、女性的觉醒和职场困境、

白领与蓝领的关系、资本主义雇佣关系的新发展

▼媒体推荐

☆

《纽约时报书评》(The New York Times Book Review)

今日美国人,不管是女性还是男性,醒着的大部分时光是在工作中度过的,因此本书的探索工作就显得尤为重要了。

☆

《华盛顿邮报》(The Washington Post )

真是本迷人的指南……其中,我们可以看到发生在美国办公室中的,脑力劳动者的历史……是对我们大半辈子身处其中的空间之演变的聪慧一瞥。

☆

《新共和》(The New Republic)

每周有五天我都会坐很久的车通勤,来到某座大城市某个主要商业街区某栋摩天大楼里的某张办公桌前,然后坐下工作……在美国,大约有四千万人是在类似格子一样的狭小空间里谋生的。对此我们是否乐意呢?或许不乐意,这种不乐意的可能性,正是本书的中心主题。

☆

《纽约客》 (The New Yorker)

……巧妙的整合……精细、老练。

☆

《科克斯书评》 (Kirkus Reviews)

非常清晰易懂,十分妙趣横生。

☆

每日野兽网 (The Daily Beast)

……《隔间》一书妙趣横生,书中满是精彩的事实呈现和深刻的观察分析。美国是如何一步步发展成今天这种白领的未充分就业形势和经济的不安稳状态的?任何对这个议题有过思考的人都必须读一读这本书。”

☆

《国家》(The Nation)

……了不起的作品……漂亮的呈现……章章出彩,尤其是涉及办公室性别议题的内容……文字简练优雅,思辨认真热烈。

☆

《出版者周刊》(Publishers Weekly)

……令人愉悦的阅读体验……萨瓦尔对流行文化中关于办公室和办公者的代表作品的解读为读者提供了生动且揶揄的观点。

☆

《当今时代》(In These Times)

作者带着我们进行了一次轻松快乐的历史之旅:带着读者一起看了看现代办公空间这个被反复讨论和过度设计的世界。”

咦,我们一周上班5天的办公室也有历史?跟着本书,一窥办公室迷人的历史吧。

从美国小说家赫尔曼•梅尔维尔的《录事巴托比》,到美剧《办公室》,从传统的账房,到20世纪中期的“速记池”,再到如今Google式的开放办公空间,雇员阶层的工作场所不停转变。萨瓦尔借用大量通俗易懂的文献材料,用平实客观的文字记录了这一演变历程。

另一方面,萨瓦尔详细叙述了自1860年代起,试图缔造办公室文化的设计师、社会学家,以及企业管理人等对“办公空间、办公工具与人关系”的不同理解和构想,以此来思考雇员阶层在动荡起伏的社会思潮和经济形势下,摇摆不定的命运:他们既不属于工人阶级,也不属于持有资本的精英阶层,像钟摆一样,寻找着自身定位。最后,萨瓦尔也对新兴的“知识阶层”的前途、办公室的未来做出了新的展望。

此外,书中还围绕着办公室工作环境展开了几个重要话题的讨论,如白领阶层的崛起、女性的觉醒和职场困境、白领与蓝领的关系、资本主义雇佣关系的新发展。

本书从泰勒的科学管理、德鲁克的“知识工作者”概念到影视小说、流行文化,剖析上班族的生存之道与自我认同,从账房、摩天大楼到开放办公空间,观察办公室与建筑设计、社会变迁、心理学、企业文化之间的关系。

▼编辑推荐

☆

多家媒体“年度好书”,一本关于工作空间和办公方式趣味思考之书。

《纽约时报》年度瞩目好书,亚马逊网历史类2014年度选书

《纽约客》《卫报》《华盛顿邮报》《科克斯书评》联袂推荐

本书通过综合哲学、传记、管理学、文化分析、个人思考等,信息量极大,但又成功地将办公空间和办公方式的变迁史,讲成了一个轻松好读的故事,让每个上班族从更全面的视角思考自己工作方式。

☆

工作,办公室隔间,一个与绝大数人相关的话题。

现代人,醒来的时间,超过一半都用来工作。

本书以两大问题:我们为什么工作,我们该如何工作得更好,直击现代人痛点,反思我们工作方式的生成和意义:以工作谋生的我们,如何能在隔间里,获取人生自由?我们,比我们想象的更需要工作,和对工作进行思考

☆

办公空间变迁史,由过去洞悉未来,寻找更适宜的空间和工作方式

从19世纪阴暗账房步入21世纪Google开放式办公空间,

隔间,这一狭小天地,如何成为现代人工作的空间载体?

在家办公、自由职业纷纷兴起,但“知识工人”真的摆脱了隔间,百年办公室就此走向终结?

互联网时代,知识更新迭代、信息自由流动,在变革浪潮中,我们是否能寻找到更好的工作方式?

☆

书中对重要大众话题——白领、女性就业等展开讨论:

白领人群的崛起、女性的觉醒和职场困境、

白领与蓝领的关系、资本主义雇佣关系的新发展

▼媒体推荐

☆

《纽约时报书评》(The New York Times Book Review)

今日美国人,不管是女性还是男性,醒着的大部分时光是在工作中度过的,因此本书的探索工作就显得尤为重要了。

☆

《华盛顿邮报》(The Washington Post )

真是本迷人的指南……其中,我们可以看到发生在美国办公室中的,脑力劳动者的历史……是对我们大半辈子身处其中的空间之演变的聪慧一瞥。

☆

《新共和》(The New Republic)

每周有五天我都会坐很久的车通勤,来到某座大城市某个主要商业街区某栋摩天大楼里的某张办公桌前,然后坐下工作……在美国,大约有四千万人是在类似格子一样的狭小空间里谋生的。对此我们是否乐意呢?或许不乐意,这种不乐意的可能性,正是本书的中心主题。

☆

《纽约客》 (The New Yorker)

……巧妙的整合……精细、老练。

☆

《科克斯书评》 (Kirkus Reviews)

非常清晰易懂,十分妙趣横生。

☆

每日野兽网 (The Daily Beast)

……《隔间》一书妙趣横生,书中满是精彩的事实呈现和深刻的观察分析。美国是如何一步步发展成今天这种白领的未充分就业形势和经济的不安稳状态的?任何对这个议题有过思考的人都必须读一读这本书。”

☆

《国家》(The Nation)

……了不起的作品……漂亮的呈现……章章出彩,尤其是涉及办公室性别议题的内容……文字简练优雅,思辨认真热烈。

☆

《出版者周刊》(Publishers Weekly)

……令人愉悦的阅读体验……萨瓦尔对流行文化中关于办公室和办公者的代表作品的解读为读者提供了生动且揶揄的观点。

☆

《当今时代》(In These Times)

作者带着我们进行了一次轻松快乐的历史之旅:带着读者一起看了看现代办公空间这个被反复讨论和过度设计的世界。”

住宅设计解剖书 豆瓣

住まいの解剖図鑑

7.4 (23 个评分)

作者:

増田奏

译者:

赵可

南海出版公司

2013

- 9

本书是一本图解式的住宅设计与规划解剖书,用易懂的 550 幅插图搭配解说文字,让您清楚了解关于家的所有设计与规划。书中处处可见作者幽默风趣的表达方式及巧妙比喻,比如“住宅设计,就像做一个美味的便当”“冰箱是万人迷,任何人都想靠近它”“摆错床的位置,半夜就得扑上床了”等,让你轻松吸取住宅设计的个中巧妙!

本书清楚扼要地介绍了各种住宅设计知识,范围涵盖门廊、玄关、楼梯、门、客厅、餐厅、厨房、卧房、收纳、厕所、浴室、阁楼、墙壁与开口、隔热、通风、隔音、停车空间、动线等,一书在手,就可吸取专业人士的经验与智慧。

本书清楚扼要地介绍了各种住宅设计知识,范围涵盖门廊、玄关、楼梯、门、客厅、餐厅、厨房、卧房、收纳、厕所、浴室、阁楼、墙壁与开口、隔热、通风、隔音、停车空间、动线等,一书在手,就可吸取专业人士的经验与智慧。

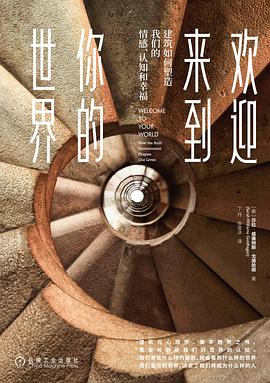

欢迎来到你的世界 豆瓣

Welcome to Your World:How The Built Environment Shapes Our Lives

7.6 (9 个评分)

作者:

[美]莎拉·威廉姆斯·戈德哈根

译者:

丁丹

/

张莹冰

机械工业出版社

2019

- 4

建筑不仅是我们栖居之所,更是我们观照世界的角度。

我们在医院出生、在校园学习、在公寓安家、在写字楼办公......

我们生命中90%的时间都栖息在建筑之中,

我们无意识地感受着建筑对我们的影响,却从未真正理解我们与建筑的关系:

为什么在开阔的空间中,我们更具有创造性?

为什么自然光照和绿植会让我们心率变慢、体质变强?

为什么不同的人在相同的环境下会表现出类似的情绪和行为,或景仰、或宁静、或喜悦、或狂热?

……

此刻,让我们跟随哈佛大学设计研究生院莎拉教授的脚步,一同“走进”我们身处的世界。本书融合了建筑学、认知心理学、美学、社会学和设计的跨界研究,为我们提供了一个全新的、独特的、有趣的认知体系,建立起建筑与我们身体、心灵的连接,帮助探索建筑环境是如何深刻地塑造了我们的情绪、认知和幸福,我们又可以如何改造我们身处的世界,让它变得丰富而友好。

我们塑造着建筑,建筑也塑造着我们。

从雅典帕特农神庙到曼哈顿世贸中心;从法国亚眠大教堂到澳大利亚悉尼歌剧院;从佛罗伦萨圣母百花圣殿到北京798艺术区。

170多幅建筑图片,开启一次跨越全球的建筑美学体验和人文探索之旅。

我们在医院出生、在校园学习、在公寓安家、在写字楼办公......

我们生命中90%的时间都栖息在建筑之中,

我们无意识地感受着建筑对我们的影响,却从未真正理解我们与建筑的关系:

为什么在开阔的空间中,我们更具有创造性?

为什么自然光照和绿植会让我们心率变慢、体质变强?

为什么不同的人在相同的环境下会表现出类似的情绪和行为,或景仰、或宁静、或喜悦、或狂热?

……

此刻,让我们跟随哈佛大学设计研究生院莎拉教授的脚步,一同“走进”我们身处的世界。本书融合了建筑学、认知心理学、美学、社会学和设计的跨界研究,为我们提供了一个全新的、独特的、有趣的认知体系,建立起建筑与我们身体、心灵的连接,帮助探索建筑环境是如何深刻地塑造了我们的情绪、认知和幸福,我们又可以如何改造我们身处的世界,让它变得丰富而友好。

我们塑造着建筑,建筑也塑造着我们。

从雅典帕特农神庙到曼哈顿世贸中心;从法国亚眠大教堂到澳大利亚悉尼歌剧院;从佛罗伦萨圣母百花圣殿到北京798艺术区。

170多幅建筑图片,开启一次跨越全球的建筑美学体验和人文探索之旅。