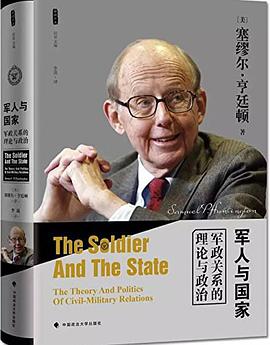

军人与国家 豆瓣

The Soldier and the State

作者:

[美] 塞缪尔·亨廷顿

译者:

李晟

中国政法大学出版社

2017

- 8

1951年,杜鲁门总统因麦克阿瑟将军不服从指挥而解除了他的职务,这一重大事件激发了亨廷顿的灵感,促使其撰写了个人的第一本学术专著来思考这一问题:在一个信奉自由主义的民主社会里,国家究竟应该与代表着保守主义的军队建立一种什么样的关系。

亨廷顿在历史语境中对军事职业的形成进行梳理,指出军事职业不仅有独特的专业技能,还通过其独有的责任和内在的科层制组织自治同其他职业区分开,因此需要将军政关系作为国家政制结构的关键问题加以处理。通过历史的与比较的考察,军政关系的基本理想类型被界定为“主观文官控制”与“客观文官控制”,前者将能够控制军事权力的文官集团权力最大化扩展,后者则最大化军事职业主义。在此基础上,亨廷顿指出,处理军政关系的根本在于意识形态,从自由主义转向保守主义是保障军事安全的必要条件。

本书在1957年甫一出版即引起广泛的讨论与争议,一举奠定了亨廷顿的学术地位,已再版15次,至今仍为军政关系研究中最具影响力的著作,也始终是政治学领域必读的经典作品。

名家荐语

本书一直被认作政治学的经典之作,亨廷顿在书中极具洞察力的思想和论述,为读者提供了理解保守自由主义的关键视角。在英文版出版60年后,第一本完整中译本得以问世,值得推荐。

——黄平(中国社会科学院欧洲研究所所长,中华美国学会会长,中国世界政治研究会副会长)

该书是研究军政关系的经典之作。以文官控制保障权力平衡——亨廷顿对军队与国家关系的洞察,角度独特,启发思考。

——王湘穗(北京航空航天大学教授,战略问题研究中心主任,退役空军大校)

从宪制视角理解军政关系,从军政关系拓展宪制研究视野,亨廷顿挑战了现代西方政治学宪法学研究的一个死角。这是一部填补学术空白的重要译著。

——苏力(北京大学法学院天元法学讲席教授,教育部“长江学者”特聘教授,曾在陆军从军六年)

军政关系,自人类进入近代以来,性质变得模糊——其实质到底是军民关系,还是政民关系?这首先取决于政府产生的程序。亨廷顿研究“军政关系”,是民主政府下的。但即便如此,军政关系及其历史演变,远比理论框图显示的要复杂得多。亨廷顿不仅开创了这一研究领域,而且运用历史、政治、军事、文化等工具,很好地解释了两者关系最复杂的面相。这一产生于半个多世纪前的研究,对我们今天仍是前沿课题,具有极大的启发意义。

——刘苏里(北京万圣书园总经理, 学者型书人,中国当代图书市场的民间观察者)

军政关系的问题在美国事务中具有决定性的重要意义……亨廷顿建立了他的基本观点,形成了他的理论框架,并且对于美国内外的发展变迁进行了精细而深刻的历史与比较研究。本书向前推进时所展现的清晰与精确,使得阅读成为享受。

——《美国政治与社会科学院纪事》(The Annals of American Academy of Political and Social Science)

本书包含了关于美国及其军人的诸多洞见,在其大部分结论后都蕴藏着清醒冷静的思考……书中也揭示了许多仍然阻碍着政策制定过程的关于军事的偏见……这是一本发人深思的著作。

——《美国政治学评论》(The American Political Science Review)

亨廷顿在历史语境中对军事职业的形成进行梳理,指出军事职业不仅有独特的专业技能,还通过其独有的责任和内在的科层制组织自治同其他职业区分开,因此需要将军政关系作为国家政制结构的关键问题加以处理。通过历史的与比较的考察,军政关系的基本理想类型被界定为“主观文官控制”与“客观文官控制”,前者将能够控制军事权力的文官集团权力最大化扩展,后者则最大化军事职业主义。在此基础上,亨廷顿指出,处理军政关系的根本在于意识形态,从自由主义转向保守主义是保障军事安全的必要条件。

本书在1957年甫一出版即引起广泛的讨论与争议,一举奠定了亨廷顿的学术地位,已再版15次,至今仍为军政关系研究中最具影响力的著作,也始终是政治学领域必读的经典作品。

名家荐语

本书一直被认作政治学的经典之作,亨廷顿在书中极具洞察力的思想和论述,为读者提供了理解保守自由主义的关键视角。在英文版出版60年后,第一本完整中译本得以问世,值得推荐。

——黄平(中国社会科学院欧洲研究所所长,中华美国学会会长,中国世界政治研究会副会长)

该书是研究军政关系的经典之作。以文官控制保障权力平衡——亨廷顿对军队与国家关系的洞察,角度独特,启发思考。

——王湘穗(北京航空航天大学教授,战略问题研究中心主任,退役空军大校)

从宪制视角理解军政关系,从军政关系拓展宪制研究视野,亨廷顿挑战了现代西方政治学宪法学研究的一个死角。这是一部填补学术空白的重要译著。

——苏力(北京大学法学院天元法学讲席教授,教育部“长江学者”特聘教授,曾在陆军从军六年)

军政关系,自人类进入近代以来,性质变得模糊——其实质到底是军民关系,还是政民关系?这首先取决于政府产生的程序。亨廷顿研究“军政关系”,是民主政府下的。但即便如此,军政关系及其历史演变,远比理论框图显示的要复杂得多。亨廷顿不仅开创了这一研究领域,而且运用历史、政治、军事、文化等工具,很好地解释了两者关系最复杂的面相。这一产生于半个多世纪前的研究,对我们今天仍是前沿课题,具有极大的启发意义。

——刘苏里(北京万圣书园总经理, 学者型书人,中国当代图书市场的民间观察者)

军政关系的问题在美国事务中具有决定性的重要意义……亨廷顿建立了他的基本观点,形成了他的理论框架,并且对于美国内外的发展变迁进行了精细而深刻的历史与比较研究。本书向前推进时所展现的清晰与精确,使得阅读成为享受。

——《美国政治与社会科学院纪事》(The Annals of American Academy of Political and Social Science)

本书包含了关于美国及其军人的诸多洞见,在其大部分结论后都蕴藏着清醒冷静的思考……书中也揭示了许多仍然阻碍着政策制定过程的关于军事的偏见……这是一本发人深思的著作。

——《美国政治学评论》(The American Political Science Review)