杂文

慕容雪村随笔集 豆瓣

作者:

慕容雪村

2011

- 1

《慕容雪村随笔集》主要内容简介:穿衣要穿五尺长,嫁人须嫁狠心郎,睡到三更狗儿叫,钢刀闪闪铜钱响。一生中,你至少要去两次重庆,第一次去吃满街美食,去看美女如云,去领略山城、雾城、江城的独特韵味。这时独行人也许会感到孤独;但第二次就不一样,你会找到朋友,全重庆每一个人都可能成为你的朋友,会找到重庆漫不经心、大大咧咧的诗意,这诗意行走在高高低低的路上,停留在棒棒军的棒头,飘荡在朝天门浆声灯影的夜色里,这诗意与酒有关,与辣椒有关,却又永在它们之外,身不临重庆,就不会发现完整的生活。海子在昌平的居处,离我的宿舍不足五百米。他的房间里只有电灯。海子给学生上课的时候,学生们都会要求他朗诵自己的诗,那是诗歌最好的年代。海子的死讯传回政法大学,没有人为他流泪。那是诗人的悲哀,或者是诗的悲哀,不过我想这可能更接近海子的心情,他一直想做悲情英雄,不愿意别人为自己哭泣。生活是一枚不可解剖的蛋。把壳打破,汤汤水水一塌糊涂。我以前有个坏习惯,喜欢站在路边看过往行人,每走过一个衣着光鲜的人,我就会在心里揣测,这光鲜的衣着之下,会不会有大面积的红肿溃烂,现在我把这习惯改掉了,因为我已经知道那个答案。“得其时横刀天下,不得其时蓬头而行。”这话是我说的。前半句是我少年的狂想,后半句则是当下的心态。这是君子之道。大多数人都无法做到,我们都是平凡人,既不能横刀天下,也不甘心蓬头而行,只能在两者之间摇摆,从明天起,我就可以踏上异域了,这片土地上的一切欢笑和悲伤,都会成为往事,它们再也不会让我脆弱,浮世已经远去,我感到无比宁静。人生向我展开从未有过的神秘,未来的事没有人知道,是的,就像是波澜汹涌的大海,没有人知道哪里有险滩,哪里有暗流,哪里有迷人的小岛。

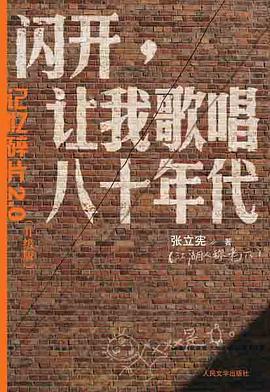

闪开,让我歌唱八十年代 Eggplant.place 豆瓣 谷歌图书

7.8 (53 个评分)

作者:

张立宪

人民文学出版社

2008

- 4

其它标题:

闪开, 让我歌唱八十年代

八十年代,中国最后一个纯真年代。这本书是对这一纯真年代的终极回忆。

作者老六是生于1968年的“六八式”——所谓“生于六十年代,在八十年代经历青春,在九十年代讨生活、在本世纪负责任”的一代。这本书就是他的一部八十年代微观个人史,由十二章记忆碎片构成——关于麻将、关于校园、关于打架、关于毛片、关于评书、关于电影、关于足球、关于买碟、关于电脑……

其实,何止“六八式”,任何一代人的青春,激情和痛苦都是一样的,他们对自己所处时代的感念之情也是一样的——一个人的青春在什么时代度过,那就是他最好的年代,所以,翻开本书的人,不是被记忆虐待得同声一叹,便是温暖到会心一笑:

我们一直以为活的是未来,其实拥有的只有回忆。

多少人害怕变老,多少人正在变老,多少人已经老了。当一切都已经地覆天翻,精神麻木的现代悲剧大幕拉开之时,多说一句都是多余:

闪开,让我们开始集体回忆。

作者老六是生于1968年的“六八式”——所谓“生于六十年代,在八十年代经历青春,在九十年代讨生活、在本世纪负责任”的一代。这本书就是他的一部八十年代微观个人史,由十二章记忆碎片构成——关于麻将、关于校园、关于打架、关于毛片、关于评书、关于电影、关于足球、关于买碟、关于电脑……

其实,何止“六八式”,任何一代人的青春,激情和痛苦都是一样的,他们对自己所处时代的感念之情也是一样的——一个人的青春在什么时代度过,那就是他最好的年代,所以,翻开本书的人,不是被记忆虐待得同声一叹,便是温暖到会心一笑:

我们一直以为活的是未来,其实拥有的只有回忆。

多少人害怕变老,多少人正在变老,多少人已经老了。当一切都已经地覆天翻,精神麻木的现代悲剧大幕拉开之时,多说一句都是多余:

闪开,让我们开始集体回忆。