专栏|杂文|评论

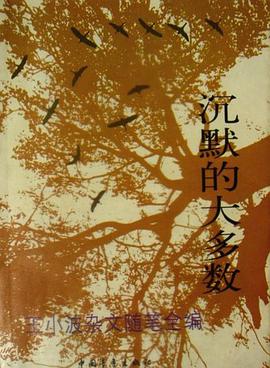

沉默的大多数 Goodreads 豆瓣

沉默的大多数

9.2 (444 个评分)

作者:

王小波

中国青年出版社

1997

- 10

这本杂文随笔集包括思想文化方面的文章,涉及知识分子的处境及思考,社会道德伦理,文化论争,国学与新儒家,民族主义等问题;包括从日常生活中发掘出来的各种真知灼见,涉及科学与邪道,女权主义等;包括对社会科学研究的评论,涉及性问题,生育问题,同性恋问题,社会研究的伦理问题和方法问题等;包括创作谈和文论,如写作的动机,作者的师承,作者对小说艺术的看法,作者对文体格调的看法,对影视的看法等;包括少量的书评,其中既有对文学经典的评论,也有对当代作家作品的一些看法;最后,还包括一些域外生活的杂感以及对某些社会现象的评点。

人生需要揭穿 豆瓣

6.8 (25 个评分)

作者:

丁丁张

中信出版社

2012

- 8

蔡康永、张亚东、姚谦、庄雅婷 鼓掌推荐!

《人生需要揭穿》已陪伴过100000人。它出现在你的枕边、马桶、背包、书桌等角落,它和你一起经历复合与分手,它教会你勇敢地爱,也让你直面伤害。它平缓地诉说着他们的65个隐秘故事,揭穿了那65个非典型文艺青年,却让你哭过后,知道了心之向往。

丁丁张不是情感专家,不是人生导师,他开始被更多人认识,却还是那个和你一起长大的真实可感的同行者,那个视角犀利却态度温和的好朋友。

他之所以揭穿人生,只是因为心疼你:

*当别人耍小聪明的时候我们就装傻,直到他们吐露真相。

*在我需要被爱的时候,人好就行;在我需要去爱的时候,人好不好都行。

*不失去一个人最好的方法就是别碰他,但大多时候我们先手贱,最后落得人贱。

*有时候我们会爱上远方,仅仅因为我们没有到达;有时候我们厌恶故土,仅仅是因为待得太久。

*他若没爱过你,怎么会跟你在一起?他若还爱你,怎么会和你分开?这两个问题足够解决你任何的疑问。

*开始的开始,我们都用让对方高兴的方式证明自己正在爱;后来的后来,我们都用让对方难过的方式证明自己正在被爱。

“我的才华就是发现那些好看的人,然后弄得大家都很难看。”

——丁丁张

《人生需要揭穿》中65个故事里的崴脚文艺青年,分别是旧爱、小三、败犬、极品和怪咖们,但你可以尝试去想象,他们就是一个个在你身边的普通朋友们。他们都为爱情或职场所伤,又都伤过别人,他们的故事真实可感,几乎没有相同,却有相同遗憾。

《人生需要揭穿》不是解决人生问题的书,也不是苦口良药、逆耳忠言,它更像是发生了一些故事之后的自然表达。它并不像名字那样冷酷,它不指导谁,谁也不用指导。其实,你会发现长大,是最难揭穿的,独属于个人的体验。

《人生需要揭穿》已陪伴过100000人。它出现在你的枕边、马桶、背包、书桌等角落,它和你一起经历复合与分手,它教会你勇敢地爱,也让你直面伤害。它平缓地诉说着他们的65个隐秘故事,揭穿了那65个非典型文艺青年,却让你哭过后,知道了心之向往。

丁丁张不是情感专家,不是人生导师,他开始被更多人认识,却还是那个和你一起长大的真实可感的同行者,那个视角犀利却态度温和的好朋友。

他之所以揭穿人生,只是因为心疼你:

*当别人耍小聪明的时候我们就装傻,直到他们吐露真相。

*在我需要被爱的时候,人好就行;在我需要去爱的时候,人好不好都行。

*不失去一个人最好的方法就是别碰他,但大多时候我们先手贱,最后落得人贱。

*有时候我们会爱上远方,仅仅因为我们没有到达;有时候我们厌恶故土,仅仅是因为待得太久。

*他若没爱过你,怎么会跟你在一起?他若还爱你,怎么会和你分开?这两个问题足够解决你任何的疑问。

*开始的开始,我们都用让对方高兴的方式证明自己正在爱;后来的后来,我们都用让对方难过的方式证明自己正在被爱。

“我的才华就是发现那些好看的人,然后弄得大家都很难看。”

——丁丁张

《人生需要揭穿》中65个故事里的崴脚文艺青年,分别是旧爱、小三、败犬、极品和怪咖们,但你可以尝试去想象,他们就是一个个在你身边的普通朋友们。他们都为爱情或职场所伤,又都伤过别人,他们的故事真实可感,几乎没有相同,却有相同遗憾。

《人生需要揭穿》不是解决人生问题的书,也不是苦口良药、逆耳忠言,它更像是发生了一些故事之后的自然表达。它并不像名字那样冷酷,它不指导谁,谁也不用指导。其实,你会发现长大,是最难揭穿的,独属于个人的体验。

贰时代 豆瓣

作者:

潘采夫

上海三联书店

2011

- 1

潘采夫的《贰时代》是抛给这时代的飞吻,挤给这国度的媚眼。在这本二书中,潘采夫用很二的文字,记录了那些子不屑语的怪力乱神,从一个侧面证明:这千真万确是一片神奇的土地,也当之无愧是一个疯子给瞎子领路的时代。

程益中

刀刀见血,给当下中国带来一面镜子。打破镜子,每个碎片里都是中国,遍地二人下夕烟。

王小山

2006年在《新京报》读了潘采夫的文章,之后就跑到“小树林”抢沙发,四年下来,成了他“惟一的粉丝”。《贰时代》是本好集子,幽默、犀利、有趣、有情怀,实乃人民群众提神解乏壮阳保健必备之良药。作为粉丝,有句批评的话:这么好的文笔,不写小说,白瞎你这个人儿了。

东东

程益中

刀刀见血,给当下中国带来一面镜子。打破镜子,每个碎片里都是中国,遍地二人下夕烟。

王小山

2006年在《新京报》读了潘采夫的文章,之后就跑到“小树林”抢沙发,四年下来,成了他“惟一的粉丝”。《贰时代》是本好集子,幽默、犀利、有趣、有情怀,实乃人民群众提神解乏壮阳保健必备之良药。作为粉丝,有句批评的话:这么好的文笔,不写小说,白瞎你这个人儿了。

东东

1988:我想和这个世界谈谈 豆瓣

7.9 (24 个评分)

作者:

韩寒

国际文化出版公司

2010

- 9

作品以一部旅行车为载体,通过在路上的见闻、过去的回忆、扑朔迷离的人物关系等各种现实场景,以韩寒本人对路上所见、所闻引发自己的观点。这场真正的旅途在精神层面,如果说似乎逾越了部分法律和道德的界限,但出发点也仅仅是希望在另一侧找到信仰。韩寒是“叛逆的”,他“试图用能给世界一些新意的眼光来看世界。试图寻找令人信服的价值”。

阅世心语 豆瓣

作者:

季羡林

陕西师范大学出版社

2007

- 9

季羡林先生是著名学者、国学大师、同时它还是著名的散文大家。他襟怀坦荡、学贯中西,读他的散文是一种享受,开怀释卷,典雅清丽的文字拂面而来,纯朴而不乏味,情浓而不矫作,庄重而不板滞,典雅而不雕琢。无论记人、状物或摹事,笔下流淌的是炙热的人文情怀,充满着趣味和韵味。本书收录了季羡林先生关于人生、治学、生活等方面的文章,从中可以窥见国学大师的生活态度,耄耋老人的人生感悟、对于人生意义与价值的追寻、缘分与命运、做人与处世、容忍、成功、知足、朋友、毁誉、压力、长寿之道、伦理道德等方面。是学术大家季羡林先生结合自己九十多年的生活体验,对于人生和世事的感悟的集大成之作。